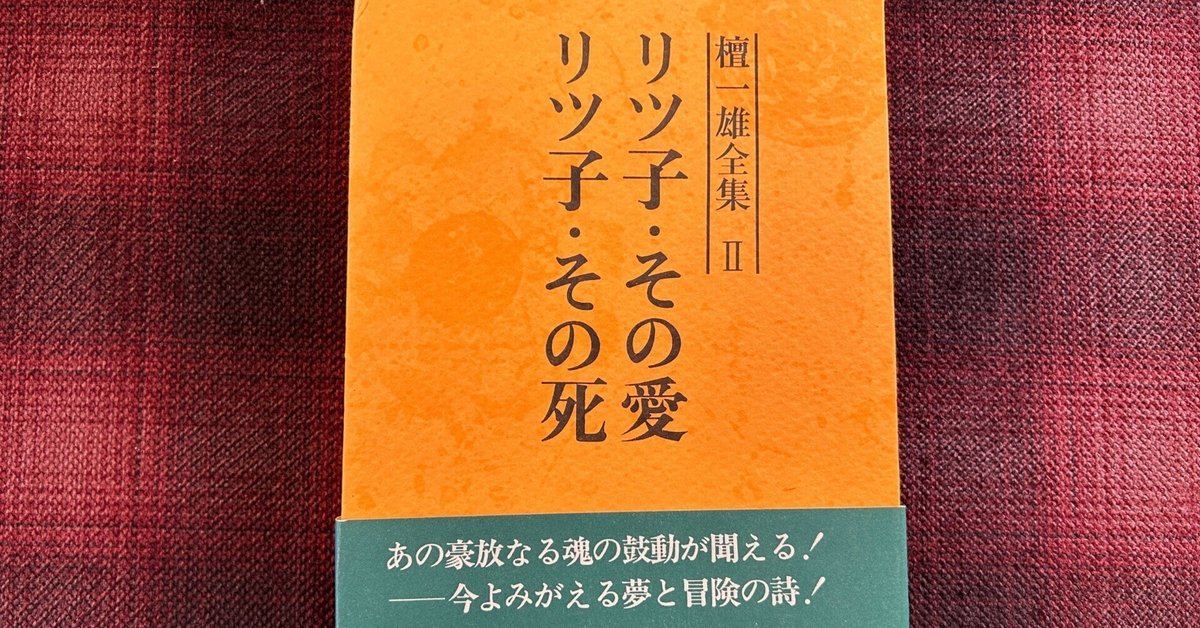

【檀一雄全集を読む】第二巻「リツ子・その死」

「リツ子・その死」は意外にも、「リツ子・その愛」の結末で黒田医師がリツ子の死期があと一月と告げたことは事実では無かったという告白から始まる。

なぜそんなことになるかといえば、この「リツ子・その愛」「リツ子・その死」という作品は短篇の形で掲載誌も順番もバラバラに発表したものを編集して一本の長篇にしたものだからだ。「リツ子・その愛」の最後の章は昭和二十三年七月号の『改造』に「泛ぶ雪」という題で発表され、「リツ子・その死」の始まりの章は昭和二十三年九月号の『群像』に「日月夢」という題で発表されている。その間には『作品』八月号に「リツ子・その死」の第八章の一部でになる「父子来迎」を発表している。「泛ぶ雪」では短篇の結びに黒田医師が診断を下した方が作品としてまとまるということだろう。しかし長篇として編集する際に少しでも体裁を整えようとはしなかったのだろうか。

それはそうとして「リツ子・その死」はどんどん病状が悪化していくリツ子が痛ましい。新聞の文字が読めなくなり、意識が混濁して見えない蚤を指で追ったり、舌や口腔が一面にひび割れたり、膝から下が膨れ上がり、やがてお尻の下に厠を差し込んでも何も感じなくなってしまう。そして雷鳴の響く夜に急変し、悶絶を繰り返しながら絶命する。

檀は献身的な看護を続けるがもはやリツ子の再生を信じることはできず、静子への思慕は本人にそれを打ち明けなければすまないほどに募っていく。リツ子の死後、リツ子を焼く煙の見える山で檀は静子に思いを打ち明けるのだが拒絶され絶望する。当然のことだ。おそらく静子を得たところで檀の妄動は止まないだろう。リツ子が遺した太郎と二人でまた新しく出発するこのラストが良いのだと思う。

のちに檀は「リツ子・その愛」「リツ子・その死」について書いたエッセイ「風土と揺れる心情と」の中で、この主人公の檀一雄がそのまま自分自身だとは思いたくない、と書きながら、しかし舞台である糸島の風土などについては忠実だったと書いている。

ただ、糸島の小田に在住した間に、温厚な風土とでも云うか、土地の生活とでも云うかを、ハッキリと自分の膚で感触したから、その風土の色彩と匂いに関しては、極めて忠実であったと思っている。

また「潮ぞこり」と云ったか、初もののわかめとりの行事は、今日ではもうすっかりすたれてしまって、作品の「リツ子」が記録をとどめているだけの有様だ。

これらの、土俗と風土を記録した意味合いでは、私もそれなりの自負を持ってよろしいだろう。

確かにその潮ぞこり(作中では「ソコリ」「磯開き」と呼ばれている)の風景は印象的で、地域の人たちがこの日を待ち望んでいる雰囲気も伝わってくるほどだ。檀にとっても、辛いことの多かった糸島での生活の中で数少ない楽しい行事だっただろう。