新年を詠むオマル・ハイヤームの詩と暦の話

新春ノールーズ(イランの新年)雲はチューリップの面に涙、

さあ、早く盃(さかずき)に酒をついでのまぬか。

いま君の目をたのします青草が

明日はまた君のなきがらからも生えるさ。

これはイランの詩人オマル・ハイヤーム(1048~1131年)の新年を詠んだ作品で、これもまた彼の無常観を表している。ハイヤームは天文学者、数学者でもあった。

彼はセルジューク朝のスルタン・マリク・シャーによってセルジューク朝の中心都市であったイスファハーンに招かれ、正確な暦を作成するように要請された。この目的のためにイスファハーンに天体観測所がつくられ、ジャラーリー暦という新しい暦がつくられた。これは現在私たちが用いるグレゴリオ暦よりも正確といわれ、33年間に8回のうるう年を置くもので、1075年にマリク・シャーによって採用された。数学者としても、ヨーロッパのジョン・ウォリス(1616~1703年)による微分積分学の研究に道を開いた。

名前のハイヤームの本来の意味は「テントづくり」だが、彼の父親が商人であったことに由来するらしい。イラン東部のニーシャープールで生まれ、科学と哲学を修め、サマルカンドで代数学の論文を著し、放物線と円の間の交点を用いて特定の形をした三次方程式の解法を一般化した(「歴史上の数学者たち」より)。

イスファハーンでは生産的な研究生活や文学活動を行っていたが、1092年にパトロンであったマリク・シャーが亡くなると、その妻に冷遇されたことによりメッカ巡礼に旅立ち、それからニーシャープールに戻って研究・教育活動を行い、天文学、数学、医学、哲学、法学、歴史学に多様な才能を発揮した。

昨日壺をつくる所へ立ちよったら、

壺つくりは土をこねてしきりに腕をふるっていた。

盲の人は気もつかなかったろう、しかし

その手の中におれは亡なき人の土を見た。―「ルバイヤート」より

物質そのものは永久に存在を続け、壺になり土に返り、瓦になりまた土に返る。しかし生命は一度死ねば二度と返ってこない。彼は、学問を通してこの世界を見つめ、無常観にたどりついた。でも実際の日々としては、単に無常を嘆くのでなく、さらに学問を重ね詩作にも励んだ。

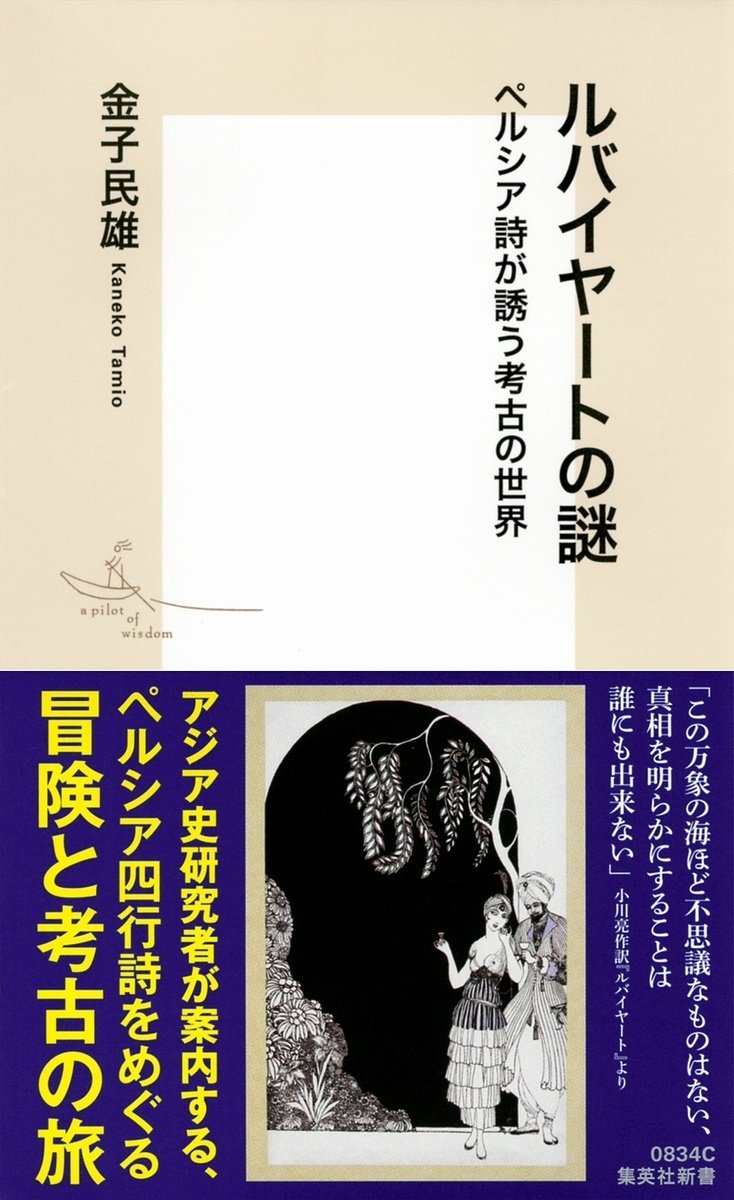

金子民雄『ルバイヤートの謎―ペルシア詩が誘う考古の世界』(集英社新書2016年)にはオマル・ハイヤームの「ルバイヤート」が賢治の詩に与えた影響について言及があり、「酒は飲まない』はずの賢治がチューリップのように赤い酒に惹かれ、なぜ何度も詩や童話を書いたり、自家製のものを飲んでみる気になったのか。やはりそこには、オマル・ハイヤームの影響が相当あったとしか思えないのだ。」(154~155頁)とある。

酒をのめ、それこそ永遠の生命だ、

また青春の唯一の効果(しるし)だ。

花と酒、君も浮かれる春の季節に、

たのしめ一瞬(ひととき)を、それこそ眞の人生だ!

―オマル・ハイヤーム 小川亮作 訳

「ルバイヤート」(岩波文庫)