やがて王国を追放される貴族の僕の英雄物語 第39話(第1部最終回)これからも僕たちの旅は続いていく

*

翌朝、目が覚めると腕の中には幸せそうな表情をしているメイの姿があった。

それを見ながら昨夜の出来事を思い出してみる。

(昨日は確か……あのまま眠ってしまったんだったかな……?)

そんな風に思い返していると、彼女が目を覚ましたようで、目を擦りながら起き上がってきた。

「……おはようございます、ゴーシュ様」

まだ眠たそうにしていたので頭を撫でてあげると気持ちよさそうに目を細めたあと、ふにゃっとした笑顔を見せてくれた。

そんな様子に癒されていると今度は後ろから声が聞こえてきた。

「――おはようございます、お二人とも」

振り返ってみるとそこにはドロワットさんが立っていた。

どうやら起こしに来てくれていたようだ。

彼女に向かってお礼を言ってから身支度を済ませることにした。

その後で朝食を食べに一階へ下りて行ったのだが食堂には誰もおらず貸し切り状態だった。

だから、ゆっくりと食事を楽しむことができた。

食べ終わったあとは部屋に戻って準備を始めることにした。

と言っても荷物は既にまとめてあるので後は出発するだけとなっている。

ちなみに持っていく物は食料や水などがメインとなるだろう。

それとポーション類も忘れずに持っていかなければならない。

というのも帝都の近くには森があるのでそこで薬草などを採取したいと思っているからだ。

他にも魔物と戦う際に使う武器なども用意する必要があるがそちらに関しては追々揃えていくつもりだ。

(さて、そろそろ出発しようかな)

そう思ったところで部屋のドアがノックされたので開けると、メイとドロワットさんとソフィアとバーシアさんが立っていた。

「わたしたちも準備できましたよ」

「わたくしもですわ!」

「私も問題ないです」

「あたしも大丈夫よ!」

そんな彼女たちの言葉を聞いた僕は笑顔で言った。

「――よし、それじゃあ行こうか!」

こうして僕たち五人の旅が始まろうとしていた――。

*

それから僕たちは帝都を出て近くの森の中へとやってきた。

「この辺りなら安全ですね」

辺りを見渡しながらそう言った僕に同意するように頷いてからドロワットさんが声をかけてきた。

「それでは早速、始めましょうか!」

彼女の言葉を合図にそれぞれが作業に取り掛かることになった。

まずは薬草類の採取からだ。

これは僕が担当することになっているので地面に生えているものを中心に探してみることにする。

そうして見つけたものを摘み取って――。

「こんなものかな……」

……と呟いていると不意に声をかけられた。

「――ゴーシュ君、もう終わったの?」

声の主はバーシアさんだったので振り向くと不思議そうに首を傾げていた。

「ええ、とりあえず必要になりそうなものは採れたと思いますけど……」

僕がそう答えると彼女は笑顔を浮かべながら言った。

「それならよかった! それで、これからどうするの?」

その問いかけに僕は考えていたことを口にした。

「――この近くに湖があるみたいなので、そこまで行ってみようかと思っています」

それを聞いた彼女が質問してきた。

「どうして?」

それに対して僕は歩きながら説明することにした。

「――理由は二つあります。一つ目は道中で食べられる野草なんかを摘むためです。二つ目は水分補給のためですかね」

その説明を聞いたバーシアさんは納得したような表情を浮かべたあとで頷いてくれた。

「なるほどね。そういうことなら、その湖へ行きましょうか」

「はい。ですので、少し休憩してから向かいましょう」

僕の提案に全員が賛成してくれたので少しだけ休んでいく。

一息ついたところで再び移動を開始した。

*

しばらくして、目的の湖に到着した僕たちは、そこで昼食を取ることにした。

バーシアさんの話ではここら辺では有名な場所らしいのだが、その理由がすぐにわかったような気がした。

なぜなら――それはとても美しい景色だったからだ。

水面は太陽の光を受けてキラキラと輝いており、それが反射して鏡のように周りの風景を映し出していた。

その光景を見た僕とメイは思わず――。

「綺麗……」

「……すごいです」

……という感想を漏らしてしまったほどだ。

そんな僕たちの様子を見ていたみんなからは笑い声が溢れてきた。

恥ずかしい思いをしつつも食事を摂ったあと、食後の運動も兼ねて近くにある湖まで歩いて行くことにした。

その途中、ふと気になったことがあったので聞いてみることにした。

「そういえば、みんなって泳げたりしますか?」

すると全員が首を縦に動かしたのを見て安心した。

実は僕一人だけ泳げないということになったらどうしようかと思っていたのだ。

だが、そんなことは杞憂に終わったようだ。

そのことに安堵しつつさらに問いかけた。

「……だったら、せっかくだし泳ぎませんか? こんなに綺麗な場所で泳ぐなんて滅多にできないと思うので」

それを聞いたドロワットさんが賛同するように頷きながら答えてくれた。

「――そうね! せっかくの機会だものね、そうしましょう!」

そして他の三人からも反対意見は出なかったことから満場一致で決まったのだった。

そんなわけで急遽、水着に着替えることになった僕たちは木陰に移動したあとに服を脱いで下着姿になったあとでタオルを身体に巻きつけてから準備を整える。

ちなみに女性陣の方は先に着替えてもらっている。

そのため今は僕が一人きりの状況なのだが、それでも不思議と恥ずかしさはなかった。

むしろ早くみんなの水着姿を見たいという気持ちの方が勝っていたくらいだ。

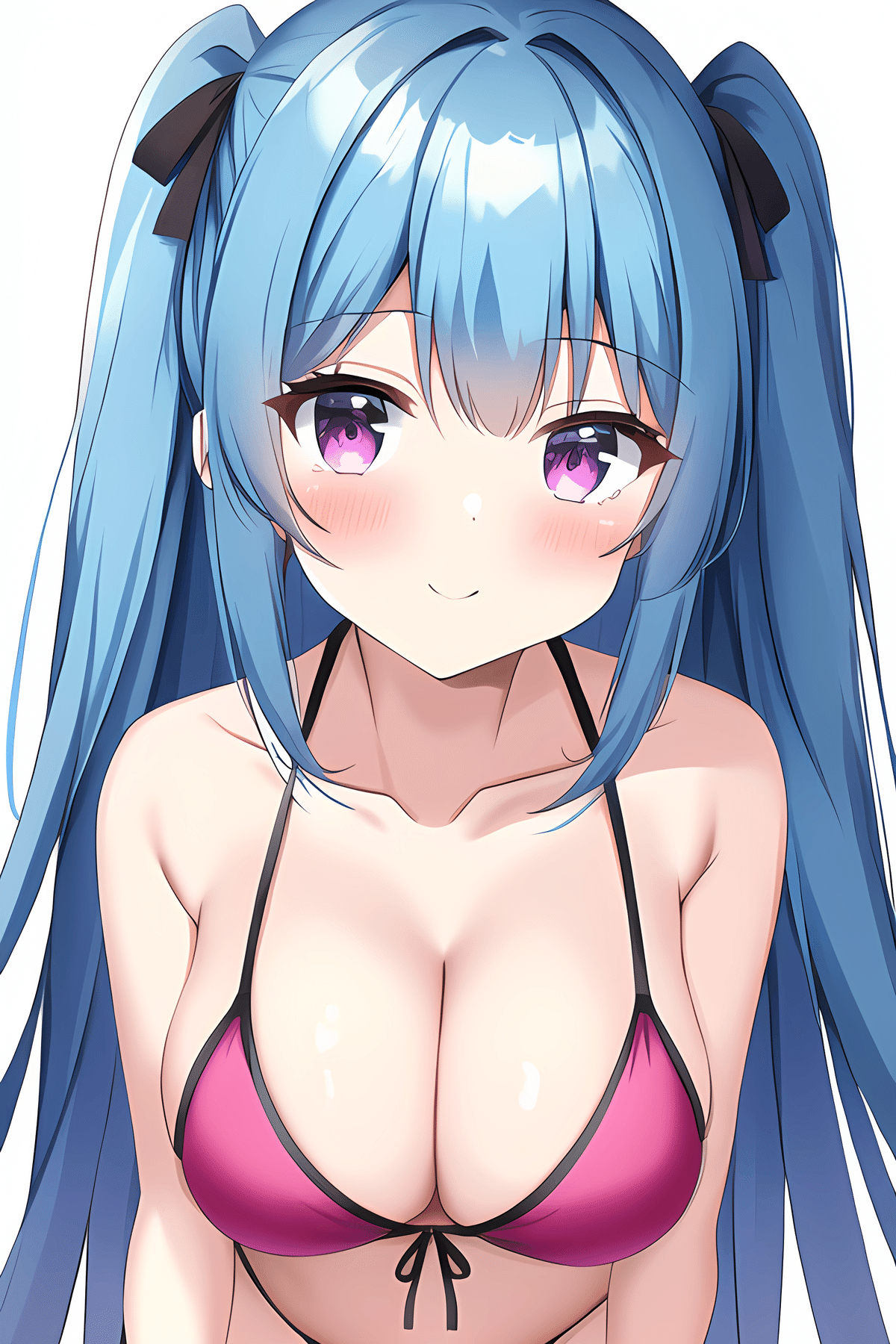

そんなふうに考えているうちにみんなが戻ってきたのだが――その姿を見た瞬間、思わず息を呑んでしまった。

それほどまでに美しかったのだ。

メイのスレンダーな体型がよくわかるビキニタイプの水着を着た姿はまさに天使のようで可愛らしさの中に美しさを兼ね備えているように思えた。

そんな彼女の姿に見惚れていると恥ずかしそうにしながらも話しかけてきた。

「あ、あの……そんなに見つめられるとさすがに恥ずかしいのですが……」

その言葉で我に返った僕は慌てて謝ったあとに視線を逸らした。

(――うぅ、やってしまったなぁ……)

そう思いながらも気を取り直してみんなに声をかけることにした。

「――ご、ごめん……! あまりにも綺麗だったからつい……」

僕の言葉を聞いた四人は嬉しそうにしながら微笑んでいた。

そんな中でドロワットさんは笑みを浮かべながら言った。

「ふふっ、ゴーシュ様は本当に素直ですわね!」

それを聞いて恥ずかしくなってしまい、顔が熱くなるのを感じたので話題を変えるために違うことを聞いてみた。

「えっと、それじゃ……そろそろ泳ぎますか?」

その問いかけに対して最初に答えたのはソフィアだった。

「そうですね、いつまでもここにいても仕方ないですし、行きましょうか」

それに続くようにしてメイとバーシアさんも同意を示してきたので全員で移動することにした。

その際にドロワットさんから声をかけられる。

「ゴーシュ様、わかっていらっしゃるとは思いますけど、わたくしたちの身体をジロジロと見ないようにしてくださいましね? もし見たらお仕置きですからね?」

そう言ってウインクする彼女に苦笑しながら返事をした。

「――あはは、気をつけます」

それを見た彼女は満足そうな表情を浮かべてから歩き始めたので僕もそれに続いて歩き出したのだった――。

*

湖の畔で彼女たちの水着姿を目に焼き付ける僕は感動していた。

(まさか、こんな日が来るなんて思ってもなかったよ……)

そんなことを考えていると不意に声をかけられた。

「ゴーシュ様も一緒に湖で遊びませんか?」

その声に反応して視線を向けるとメイが水をかけようとしていたのでそれを手で防ぎながら話しかけた。

「ちょっと待って、今行くよ」

そう言いながら立ち上がると彼女に向かって駆け出して行き、そのまま勢いよく飛び込んだ。

すると突然の行動に驚いたのか慌てふためく声が聞こえてきた。

「えっ!? あ、危ないですよ!?」

そんな声を無視して水中を進んでいくとようやく目的地である彼女の近くまで辿り着いたのだが、そこで待っていたのは予想もしない出来事だった。

なんと彼女が抱きついてきたのだ。

そのせいでバランスを崩してしまい溺れそうになった僕はなんとか体勢を立て直そうと試みたが、その前に足を滑らせてしまったことで結局、二人揃って沈んでしまうことになってしまった。

(――やばいっ、このままじゃ息ができなくなる……!!)

そう思った直後のことだった。

いきなり息苦しさがなくなったかと思えば目の前にメイの顔があった。

どうやら僕を助けてくれたようだったが、それと同時に今の状況を理解した瞬間、頭の中が真っ白になった気がした。

というのも、現在の状況は――お互いの唇が触れ合っている状態だったからだ。

それに気づいた瞬間に心臓の鼓動が激しくなり始めたので離れようとしたのだが、何故か抱きつかれていて離れることができなかった。

そのため仕方なくこのままの状態を維持することにしたのだが――。

(どうしよう、全然落ち着かないんだけど……!)

そんな風に戸惑っていると不意に唇を離されたかと思うと彼女は笑顔で言った。

「――これでお互いさまですね」

そう言われてから改めて考えてみると、確かにその通りだと思ったので、素直に謝っておくことにした。

「……うん、ごめんね。それと助けてくれてありがとう」

お礼を言われた彼女は首を横に振りながらこう言ってきた。

「いえ、気にしないでください! それよりも今度は一緒に泳ぎましょう?」

それを聞いた僕は頷くと二人で湖の中を泳ぎ回ることにした。

――もう少し、君といられたら幸せなのに……。

そんなことを思いながら彼女との今までのことを思い出していた。

――いろいろ、あったな……。

そう考えたところで自然と笑みが零れてきた。

今までのことを思い返していると、なんだか心が温かくなってくるような気がした。

それはきっと、それだけ楽しかったということなのだろう。

そんなことを考えながら泳いでいる彼女を目で追っているとあることに気づいた。

(あれ……? なんか、いつもと雰囲気が違うような気が……)

そう思いつつも見ていると彼女の動きに合わせて揺れているものが視界に入ってきた。

それを見てあることを思い出した僕は無意識に呟いていた。

「――大きい……意外と……あっ!」

しまった! 声に出してしまった!

すると僕の呟きが聞こえたのか、こちらを向いた彼女が聞いてきた。

「どうかしましたか?」

それに対してなんでもないと答えたあとで視線を逸らすように顔を背けた。

(――今の聞かれたかな……? いや、聞こえてないはず……だよね?)

内心、不安に思っていると後ろから声をかけられた。

「……もしかして、わたしの胸が気になります?」

その言葉に驚いて振り返ると笑顔を浮かべている彼女の姿があった。

「――き、気づいてたんだ……?」

恐る恐る聞いてみると笑顔のまま頷いてきた。

「はい、だってゴーシュ様がずっとこちらを見ていましたから……」

そう言われたことで自分が見られていたことに気づかれていたのだと知った僕は恥ずかしさのあまり俯いてしまった。

(あぁ、もう最悪だ……! 絶対に変なやつだと思われたよ……)

そんなことを考えていたのだが――聞こえてきた声に思わず顔を上げた。

なぜならそこには嬉しそうな表情を浮かべた彼女の姿があったからだ。

「――ゴーシュ様。わたしとゴーシュ様は、あの時……出会ったころから、ちゃんと成長してきているのです。わたしは今までのゴーシュ様を知っています。誇らしいと思いますし、尊敬しています。でも、もっと知りたいです。あなたの知らない部分を見てみたいんです。だから、これからはわたしにも見せてくださいね?」

そこまで言うと僕に近づいてきて手を握ってくれた。

その手はとても温かかったので安心感を覚えた僕は返事をすることにした。

「――わかったよ」

それを聞いた彼女は満足そうに頷いたあとで、さらに続けてこう言った。

「それでは、これからもよろしくお願いしますね?」

「うん、これからも、よろしくね!」

こうして僕と彼女の関係は、さらに深まっていく。

僕らは、ずっと一緒だ。

それだけは決して変わらない。

あの時の告白から今に至るまでの出来事を思い返しながら感慨深い気持ちになっていた。

そんなことを考えていると不意に声をかけられる。

それは目の前にいる彼女――メイからのものだった。

「……ゴーシュ様、どうかしたんですか?」

「……メイと一緒にいられることが嬉しいなって思ってただけだよ」

それを聞いた彼女は嬉しそうにしながら答える。

「わたしもゴーシュ様と一緒にいられて嬉しいです!」

「そっか……ありがとう」

それからお互いに見つめ合ったあと、どちらからともなく顔を近づけていき――唇を重ね合わせた。

数秒ほどしてからゆっくりと顔を離すと頬を赤く染めたメイの姿が目に入った。

そんな彼女に見惚れていると恥ずかしそうにしながら口を開いた。

「あ、あの……その……できれば、もう一度、してほしいです……」

その言葉を聞いた僕は迷わず行動に移した。

そして再び口付けを交わしたあと、そっと顔を離した後で話しかける。

「ねぇ、メイ……」

「なんですか?」

「――大好きだよ」

僕がそう言うと彼女は微笑みながら答えてくれた。

「わたしもゴーシュ様のことが大好きですよ」

それを聞いて嬉しくなった僕は彼女を抱きしめると耳元で囁いた。

「……今夜は寝かせないから覚悟しておいてね?」

僕の言葉に反応したらしいメイは身体を震わせると潤んだ瞳で見つめてくる。

「は、はい……! お手柔らかにお願いします……!」

そんな可愛らしい反応を見せてくれた彼女に我慢できなくなった僕は思わず唇を奪いたくなる衝動に駆られるがなんとか堪えて我慢することにした。

「……それじゃあ、みんなのところに戻ろうか!」

そう言って手を差し出すと嬉しそうにしながら手を繋いできたので、そのまま歩いていく。

「はい、わたしたちの旅は、まだ始まったばかりですから!」

――ああ、だから、この日常を守るために彼女の勇者になろう。

それが、これからの僕の使命だ。

心の中で決意を固めた僕は、隣を歩く少女を見て微笑むのだった――。