能登地震被災住民を見捨てる政府自民党の冷酷な「新自由主義棄民政策」

被災者救援先進国イタリアの「被災者緊急支援システムTKB48」

政府と石川県の能登地震被災地への対応が異常であまりにもひどすぎるので、私見を書いておく。

日本の災害被災者支援がどれほどひどいかは、同じG7加盟国のイタリアと比べてみるとよく分かる。

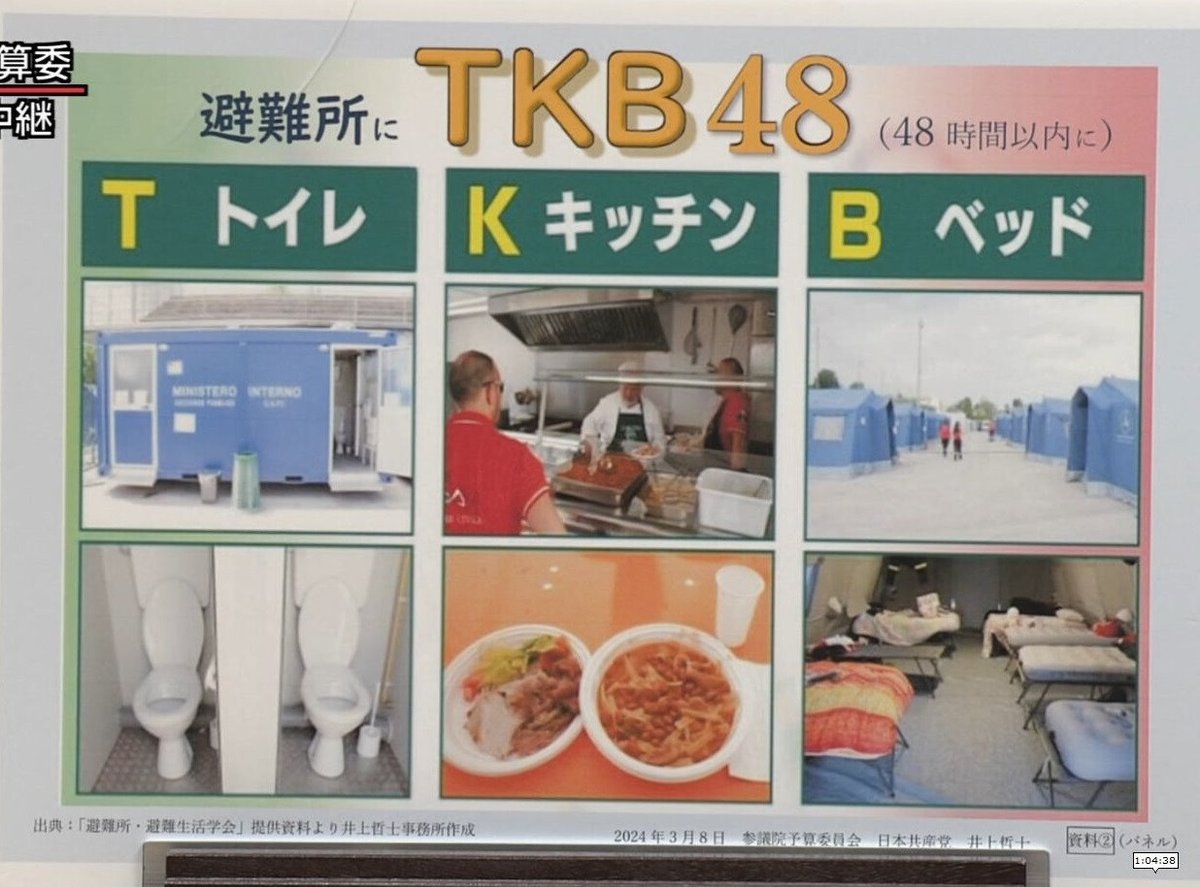

能登地震発生後の予算委員会で日本共産党井上議員が、日本が見習うべき先進的な先行事例としてイタリアの「自然災害被災者救援システム」を取り上げた。

自称「先進国日本」と違って本物の先進国イタリアも地震など自然災害が多い国だが、1980年代から各地に「被災者緊急支援システム=TKB48(大規模地域分散備蓄体制)」が整備されるようになった。

被災後48時間以内にシャワー付きトイレ、キッチンカー、空調付きテント+ベッド、生活用品等の救援セットが被災者に届けられる。その効果もあって、日本で多発しているる災害関連死はほとんどない。

人口が日本の半分のイタリアには、700名の職員を擁する政府の災害専門機関「市民保護省(=防災省)」があり、年間予算は約3000億円。

22の州には地域の司令塔となる分局が置かれており、災害発生時には国主導で迅速に被災地救援活動が開始される。彼らは専門トレーニングを受けた災害対応のプロであり、それまでに蓄積されたノウハウを駆使して救援活動にあたる。

対比する意味で、日本の場合を見てみよう。

災害被災者救援後進国日本には、防災省のような災害時に統一指揮をとる「国の常設災害専門機関」は置かれていない。災害発生時には臨時の「現地対策本部」が設置される。

特定大規模災害が発生した場合は内閣府に「緊急災害対策本部」が設置され、内閣府特命担当大臣が本部長として被災地支援の指揮を執る。 災害対応の中核を担うのが内閣府防災担当。

内閣府防災担当の定数は92名、予算規模は74億円。イタリアの防災省と比べると職員数、予算、権限、能力などあらゆる点で大きく見劣りする。

その上、職員は、警察・消防・自衛隊など様々な省庁や企業などからの出向者の寄り合い所帯。腰掛的に防災担当に配属されただけなので使命感に乏しい上に入れ替わりも激しく、概ね2年程度で元の省庁に戻ってしまう。

そのため、長い目でじっくり腰を据えて効果的な防災の仕組みを考えたり、過去の災害の知識・経験を体系的に蓄積したりする事が難しい。

過去の災害から得た貴重なノウハウや教訓を生かした柔軟かつ確固とした基本方針に基づく災害対応能力に乏しく、実際の対応も場当たり的か教条主義的かのどちらかに偏る場合が多い。

災害発生時には関係各省庁や被災自治体などとの連絡調整業務に忙殺され、人員不足から実際の現地実務は被災自治体にほぼ丸投げ状態となる。大切な避難所の運営主体も国ではなく、被災した現地の市町村や住民に押し付けられる。

当然の事だが、個別自治体は首長の資質や危機管理能力、熱意や意欲、支援体制や組織、予算規模、人員、経験などが大きく異なる。基準となる国のシビルミニマムがないこともあって、同一地震であっても被災者対応は自治体間に大きな差が出てしまっているのが現状だ。

内閣府が作成した「避難所運営ガイドライン」は各自治体が守るべき国の基準を示したものではなく、お願いベースのマニュアルのようなものなので、解釈と運用はあくまで自治体任せ。

こうした問題を解決するためには、国民一人一人が後述する台湾の事例のように「プライバシーのない雑魚寝は嫌だ。被災者の人権が守られる快適な避難所が欲しい」という声を上げ、このままではいけないと政府をつき動かして行く事が必要。

十分な予算措置を講じた上で、イタリアを見習って一刻も早く真摯に被災者のために働く「防災省」のような組織を作り、いつでもどこでも同一レベルの支援が受けられるように国主体の避難所運営に変えて行くべきなのだ。

イタリアでは災害が発生すると政府が州の市民保護局に対して、緊急避難所を設置するよう指令を出す。ここで大事なのは、州市民保護局からの指令を受けるのは被災地周辺で被害をまぬがれた自治体であって、日本のように被災した自治体の職員が不眠不休で避難所の設置や運営にあたる訳ではない点。

勤務が可能な被災自治体職員は災害対応は応援スタッフに任せ、主に通常業務を担当する。日本のように自身も被災者である被災自治体職員が災害対応に駆り出されるなどあり得ず、そんなことをすれば人権侵害やハラスメントとして非難の的になる。

「TKB48」の備品は人口の0.5%にあたる数量が常時備蓄されているが、近い将来の地震津波が予想されているシチリアでは3%を目指している。備品はすべて公費で購入され、管理や設営などの運用は主に各地域のトレーニングを受けたボランティア団体が担当する。

会社員のボランティアが災害で出動すれば、その間の賃金は国が会社に補償する。災害現場に向かう際の移動費などの実費は国の負担。つまり、イタリアのボランティアは日本と違って、無給でも手弁当でもないのだ。

キッチンカーにはコックが同乗し、彼らによってパスタやピザ、野菜やデザートなど栄養バランスに配慮した温かくて美味しい食事が迅速に被災者に提供される。それだけではなく、薬を必要とする被災者のために小さな薬局まで開設される。

国の訓練を受けたコック、テント設営、電気設備、水道設備、通信、ロジスティクス、保育、運転手などの支援ボランティアは「職能支援者」として登録され、国が管理している。

「報道ステーション」によればその数は300万人に達する。定期的に災害を想定した大規模総合訓練も行われており、災害発生の際はは災害対応のエキスパートとして大きな力を発揮する。

災害が発生すると、まず国の市民保護局が迅速に捜索・救助チームを被災地に派遣。それと並行して避難所を現地に設営するチームが準備を開始。市民保護局からの指令を受けて概ね発災後12時間以内には避難所設営チームが現地に向けて出発する。

こうした迅速な対応が可能なのは、市民保護局には警察や消防、軍などと共にボランティア団体の代表も参加しており、刻々と入って来る被災情報や支援方針を共有しているからだ。

イタリアでは、「様々なノウハウを待ち、責任をもって全体の指揮・管理を行う司令塔としての市民保護局」、「充実した機材・設備・備蓄物資」、「訓練を受けた多数のボランティア」の三つで被災者の命や健康を守っている。

ボランティアたちの合言葉は、「ベネッセレ(精神的な健康や快適さ)」。イタリアの避難所は日本のような苦しさを耐え忍ぶ場所ではなく、被災者が元気を取り戻し復興への希望を見出す場所なのだ。

プライバシーがしっかり守られたイタリアの「エアコン付きファミリーテント」。一つのテント村は収容人員300人くらいで計画されており、運用期間は3~4か月程度を想定。ここにコンテナ型のキッチンカー、シャワーカー、トイレカーなどが配備される。

大型キッチンカーは、最大5千人分の食事を提供する能力がある。

被災地に配備されたトイレカー。 エアコン付きで、車いす用や温水シャワーが付いたものもある。

300人のテント村に対し個室が4個付いたトイレカーが5~10台配備されるので、7~15人に個室が1つという計算になる。

日本の基準は災害発生初期は50人に1個、長期化する場合は20人に1個となっているが、実際にこの基準が守られている避難所はほとんどない。

劣悪な日本の仮設住宅

仮設住宅についてもイタリアと日本では考え方に大きな違いがある。

まず目につくのが、仮設住宅建設時の設置基準が災害救助法の基準で、建築基準法の適用外である事。

地域によって多少の違いがあるが、概ね日本の仮設住宅は応急に作られた壁が薄く耐震・断熱・防音性能の低い安普請の狭い「プレハブ小屋」。使用期間は、原則として2年間。つまり、2年後には撤去されて被災者は追い出されるので、2年間もてばよいという仕様で作られている。

一戸当たりの建設費は、災害救助法で561万円とされているが、日本の公費支出事業にもれなく付いてくる「多重下請けによる中抜き」も当然あるはずなので、実際の建設費は基準の半額もあればよいほうだろう。建築資材も最低限の安物の上に施工もいい加減なので、2年間持たずに老朽化する例も多い。

冷暖房の効きが悪い上に隣の音も筒抜けで、プライバシーも十分保てない。避難所や犬小屋よりはましという程度で住環境としては劣悪なため、仮設住宅に入居した後で体調を崩すケースが相次いでいる。

いつまでも住み続けたくなる快適なイタリアの仮設住宅

これに対し、イタリアの仮設住宅は10年間は住み続けられることを前提に作られている本格的な災害公営住宅であり、断熱性能や耐震性もしっかり備えた仕様になっている。

広さも日本の仮設住宅よりずっと広くて60~80㎡とゆったりしている。二人用でも二つのベッドルーム、リヴィング、トイレ・シャワールームを備えており、収納も充実している。

勿論、被災者が快適に生活できるよう、ベッド、ソファ、タンス、洗濯機、TVなどの家具、システムキッチンやピザを焼くオープンレンジ、調理道具や食器類なども完備している。

同じG7同士でなぜ天と地ほどの違いが出るのかを考えてみると、日本の場合はわざと居心地を悪くして早く仮設住宅から出て行くように仕向ける底意地の悪さが感じられる。

復興をアピールするために一刻も早く仮設住宅をなくしたい行政側としては、仮設住宅の居心地がよくて期限まで居ついてもらっては困るのだろう。

犯罪組織自公政権は相手が米国・米軍、財界、自民党縁故企業などの場合は彼らの利益の最大化を図るために本気を出して仕事をするが、それ以外は全て片手間仕事で片付け、後はどうなろうと知った事ではないのだ。

台湾花蓮地震における迅速な被災者救援

以上のように日本から見れば羨ましいとしか言いようのない「至れり尽くせりの快適な避難所」はイタリアだけの特殊事情かと言えば、決してそんな事はない。

日本の隣国台湾でも独自の自然災害救援システムが整備されており、2024年4月3日に発生した「花蓮地震」における素早い被災者救援につながり、日本のTVでも報道されたように倒壊した大きなビルの解体と瓦礫処理も迅速に行われた。

花蓮市の避難所では地震発生後3時間以内にプライバシーを確保できる簡易ベッド付き個室テントが設置され、温かい食事、衣類などの日用品のほか、アロママッサージまで提供されているのには驚かされる。

イタリアや台湾には出来て、なぜ日本では出来ないのか。

そう、出来ないのではなく、やらないのだ。

自助共助が最優先で公助を嫌う新自由主義で凝り固まった政府自民党には、能力はあるのにその気が全くないだけなのだ。

被災者の生活再建支援

被災者の生活再建に関しても日本とイタリアとでは天と地ほどの大きな開きがある。イタリアでは、被災した個人の住宅も基本的に国の負担で再建される。

日本では「私有財産に公金は使えない」との政府に都合のよい新自由主義的な考えが広められており、国の「被災者生活再建支援金」は全壊でも僅か300万円に過ぎない。大規模半壊250万円、中規模半壊100万円だが、半壊以下は支給対象外。

しかも、支出予算を極力絞りたいためか、罹災証明書の発行に必要な第1次調査の判定基準が厳しく、例えば民間保険会社の調査では全壊と判定された場合でも行政の1次調査では半壊と判定されるなど、営利企業である民間よりも被害を低く見積もられる事も少なくない。

このため、納得がいかない被災者が住宅内部まで立ち入って詳しく調べる第2次判定を求めるがケースが相次いでいる。

大阪万博に建築リソースを取られた上に建築資材、人件費などが激しく高騰している中、そもそもこんな僅かな支援金で生活のよりどころである住宅が再建できると考える方がどうかしている。

それもそのはずで政府支給の支援金は生活再建のための補助金ではなく、実態は単なる「見舞金」の扱いなのだ。見舞金なら私有財産に公金を使った事にはならないからだ。

「この度は運が悪かったですね。お見舞い申し上げます。私有財産の問題に国はこれ以上関われませんので、後は、自助努力でお願いします。」

大企業財界、自民党縁故企業には補助金を湯水のように流すのに、災害被災者にはけんもほろろの冷たい対応しかしない自公政権。人の血が通っている人間のする事ではない。

要するに日本の災害被災者対応は一種の棄民政策であり、初めから被災者の生活再建を本気で支援する気など更々ないのだ。

前近代的な日本の自然災害被災者救援

国が責任をもって救援を主導するイタリアに対し、既述のように日本の被災地救援は国レベルの統一された常設司令塔がなく、被災した現地の自治体にほぼ丸投げ。国の基準がないため自治体ごとの対応には大きなばらつきがあり、支援のレベルも一定していない。

政府はなるべく国の関与を減らしたいので国家レベルの司令塔を作らず、国には頼らず自治体職員や住民同士の共助、自助で災害を乗り切るように仕向けている。

内閣府の「避難所運営ガイドライン」自体が「被災者自らが行動し、助け合いながら避難所を運営する」と明記するなど、日本の避難所は被災者側に丸投げの「自助」を最優先にしているのだ。

これは「公助を当てにするな、被災者同士で助け合え、自助で何とかしろ」と言っているに等しい。まさしく「小さな政府」の新自由主義思想そのもので、税金を納めている国民に対する政府の責任放棄に他ならない。

何度も書くが、本来であれば保護の対象になる被災自治体の公務員自身が被災者の保護活動にあたらねばならない事自体、先進国ではありえない。

また、対応にあたる自治体職員も概ね3年程度で部署を入れ替わるので、国と同様ノウハウの蓄積継承が出来ていない。災害対応の専門知識がない上に十分な訓練も受けておらず、迅速的確かつ臨機応変に動けないケースも多い。

その際、頼りになるのが被災地救援の経験を積んだベテラン・ボランティアだが、能登地震では維新の典型的無能愚鈍政治家馳知事による謎の「ボランティアは、控えて。」発言が影響して、能登のボランティア活動は終始低調のまま推移した。

また、上に書いたように自治体職員の多くが同時に被災者でもあるため小さな自治体ではすぐにマンパワー不足に陥つて手が回らず、被災者やボランティア、自衛隊となどとの連携もなかなかうまくいかない。

マンパワー不足は、公務員数自体を削減した上に正規職員を減らして非正規職員に置き換えて来た地方自治の新自由主義政策にも大きな責任がある。驚く事に現在、全国の地方公務員の2~3割が給与も低く不安定な非正規となっている。

こんな事をやっている「先進国」は日本だけで、例えばフランスにも非正規職員はいるが、給与や待遇は正規職員とほぼ変わらない。日本は公務員比率が人口比4.5%(北欧福祉国家は20~30%)と極めて少ない上に、地方公共団体が率先してワーキングプアを増やしてどうするのだという問題だ。

難民収容所以下の日本の劣悪な避難所

被災者は災害発生直後から長期間、空調設備のない体育館等でプライバシーもないすし詰め状態の雑魚寝を強いられる。チープな段ボールと簡単な仕切りが導入されている避難所もあるが、これさえまだごく一部に限られている。

内閣府による市町村の災害備蓄状況最新調査では、段ボールベッド備蓄ゼロ208自治体、プライバシーを守る仕切りがない自治体317自治体、また、女性用生理用品の備蓄ゼロ自治体が378もある。

これでは被災者が尊厳をもって生活できる最低基準である「スフィア基準」云々以前の問題で話にならない。

しかも1次避難所に入れるのはまだよい方で、被災者が多くて避難所が満杯になってしまえば水道も下水も使えない半壊した自宅や車の中で生活する事を余儀なくされる。

中には農業用ビニールハウスの中で孤立無援状態で過ごしている人たちもいるほどだ。水や食料などは避難所までしか届かないので、自力で取りに行かなければならない。

避難所での一番の問題はトイレで、避難者数に対して圧倒的に数が足りないため行きたくても行けないストレスに24時間苛まれ続ける。断水していれば更に悲惨な事になる。

仮設トイレの設置は迅速とは言い難く、簡易トイレも不足しているため被災者は排せつ物の処理に困窮する。日本はトイレカー自体が少なく、各地の自治体や民間会社が保有するトイレカーを応援で派遣したとしても、全く需要に追い付けない。

2024年6月28日、政府の中央防災会議(会長・岸田首相)は、防災基本計画を修正。「避難所にトイレカーを設置するなど、福祉的な支援の充実が必要だ」と明記した。日本政府は、イタリアより40年遅れでようやくトイレカーの必要性を理解したらしい。

シャワーや風呂はもっぱら自衛隊頼み。しかし、自衛隊が装備している「野外入浴セッ」トは、数が少ないため大きな避難所にしか設置されていない(能登地震では最大でも18か所)。自衛隊は入浴支援の他に、19か所で給食支援、98か所で給水支援を実施している。

毎日の洗濯も大きな問題だが、移動式ランドリーカーは例えば珠洲市には数台しか配置されていないという状況で、こちらも需要に全く対応できない。

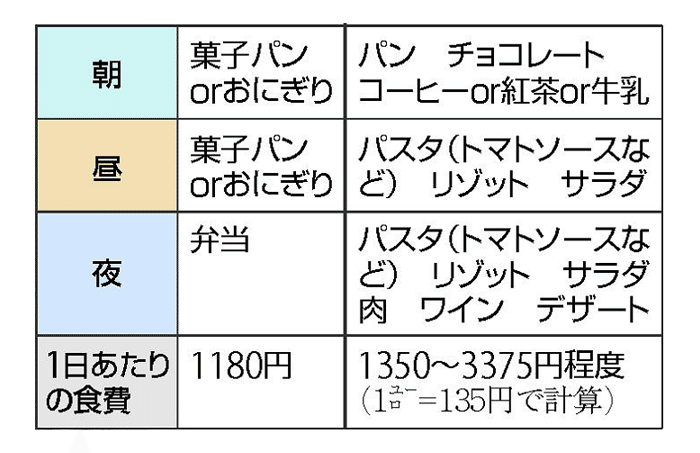

自治体から提供される食事もビスケット、菓子パン、乾パン、おにぎり、弁当など炭水化物に偏っており、温かなものは提供不能なのでボランティアの炊き出しだけが頼り。

イタリアなど先進国では被災後迅速に温かい食事が提供されるので、「非常食」は日本だけの現象だ。

イタリアでは通常、早ければ災害発生当日から温かい食事を提供する事が可能

現在は50円増額されて1人1日食費1230円。1食分の金額かと思ったら1日分とは驚く。

能登地震発生から7か月経っても食事は依然として弁当中心で、温かい食事はボランティアによる臨時の炊き出しのみ。珠洲市ては弁当支給が7月から1日1食に減らされたため、民間からの食料支援が命の綱。

この粗末な弁当が1個1230円だと?食料費自体を減額したのか?それとも例の「中抜き」?

日本の避難所と言えば体育館などで長期間の雑魚寝が当たり前で、明治時代から全く改善されていない。長年の慣習でこれを不思議に思わない国民が多いが、所謂先進諸国でこんな事がまかり通っているのは日本だけ。欧米でこれをやったら非難ごうごうは確実で、とんでもない人権侵害だと訴訟沙汰になるだろう。

設備にしてもエアコンのない体育館が非常に多い。文科省の調査では、エアコンを備えた学校体育館は僅か15.3%。冬であれば石油ストーブや毛布などで何とか凌げるかもしれないが、夏季はそうはいかない。

今後、猛暑日や熱帯夜は益々増えると予想されるので、体育館等避難所への空調設備設置を急がないとせっかく助かった命が熱中症等の災害関連死で失われることになる。

岸田政権は今回補正予算編成を拒否しているので、圧倒的に予算が足りない。避難所の維持管理費用は、1日1人たったの340円なので、100人でも1日3万4000円。

それで光熱水費や消耗品、仮設トイレ、暖房機、レンタルスポットエアコンなど諸経費全部まかなうなど土台無理な話。東日本大震災では、当時の民主党政府が340円を1000円に増額して対応した。

外国からも、「日本の避難所は難民収容所以下で人権侵害」と指摘されて久しいが一向に改善されず、自然災害発生の度に多発する「災害関連死」の大きな原因になっている。

十年一日のような日本の避難所の光景

能登地震発生から7か月近く経ってもこの状態。

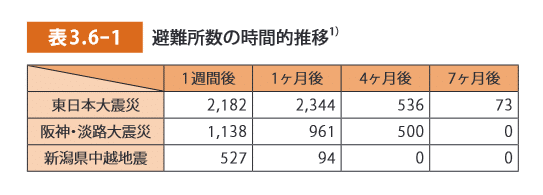

未だに避難所生活を強いられている被災者は158か所1550人。これまでの地震災害と比べても異常に多い。

珠洲市で起きた世界的な有名建築家が設計した建築費やTPOを無視した所謂「デザイナーズ仮設住宅」建設を巡るゴタゴタも響いている。とばっちりを受けるのは、一日でも早い仮設住宅入居を待ち侘びていた被災者。

避難所の改善を阻む「災害被害受忍論」

自然災害被災者の置かれた劣悪な環境は憲法13条「幸福追求権」及び憲法25条「生存権」に対する明白な違反だが、日本にはこうした憲法違反がまかり通ってしまう素地がある。

それが、公的扶助を受けている被災者は生活上多少の不便があっても文句を言わずに我慢すべきという「災害被害受忍論」。加えて常に政府側に加担して「強きを助け、弱きを挫く」事ばかりしている最高裁の弱者に冷たい判決。

戦後、総額60兆円に上る恩給が支給された軍人・軍属やその遺族に対して、原爆を含む空襲や艦砲射撃などによって被害を受けた民間人(死者だけでも40~50万人)は一切の補償を受けられず放置されていた。

多数の民間人死者、負傷者を出した背景には、民間人に消火活動を強制したた「防空法」の存在がある。昭和16年の「防空法」改正によって帝国臣民は空襲の際、避難したり、傍観したりする事は許されず、焼夷弾に向かって「突撃」して火を消すことを義務付けらた。

政府の防空政策担当者は米軍の高性能油脂焼夷弾は消す事が出来ない事を知っていたにも関わらず、「空襲は怖くない」「米軍の焼夷弾など大したことはない」との「安全神話」を広げ、焼夷弾の消し方を説明したポスター(一組12枚セット)まで配布していた。そのために、避難していれば助かったはずの多くの命が失われた。

「爆弾くらいは手で受けよ」1941

歌詞もメロディもこれ以上はないというくらい最低の軍歌(戦時歌謡)で、「なんだ空襲」「決戦盆踊り」「愛国子守唄」」 「進め一億火の玉だ」など、戦時中、戦意高揚のために量産されたトンデモ軍歌の代表曲。

5番で空襲が歌われているが、国家総動員体制下での非科学的な反知性主義の権化のよう歌詞は、戦時中のやけっぱちでファナティック、狂気に満ちた国民の気分をよく反映している。

以上のように、帝国政府の人命無視の無謀な防空政策によって国民の空襲被害が拡大したのは、隠しようのない事実である。

それにも関わらず、民間人戦争被害の国家賠償を求めて起こされた行政訴訟に対し、最高裁は1968年、「国の非常事態下で起きた身体や財産の被害は、国民が等しく受忍(我慢)しなければならない」との政府に都合のよい「戦争被害受忍論」を打ち出して冷酷にこれを退けた。

法律まで制定して国民が避難することを許さず、無謀な消火活動まで強制した国家犯罪と言ってもよい政府の責任は一切不問に付した上、「政争被害は自己責任」で片付けたのだ。

防空法により銃後の国民も空襲による火災と戦う事を義務付けられていたという点は重要。前線で敵軍と戦う事を義務付けられていた軍人と何ら変わりはなく、国家による雇用関係(公務)にあるか否かで差別するのは理不尽極まりない。

同じ敗戦国であるドイツは民間人の戦争被害を補償を行っているし、欧米諸国も何らかの形で補償している。これらの国に比べるといくつもの請願や訴訟を門前払いし、一切の補償を行わなかった日本政府の冷酷非情さと無責任ぶりが際立つ。

その後、政府の設けた有識者会議「原爆被爆者対策基本問題懇談会」も1980年に「空襲被害などを受忍すべき一般の犠牲」と位置づけて最高裁判決を追認。その後の裁判で国に賠償義務がないことの根拠となった。

だから、政府は民間戦争被害に対する戦後の国家賠償を何ら気にすることなく、今すぐにでも大手を振って戦争を始められるのだ。

この「戦争被害受忍論」は、そのまま「災害被害受忍論」に繋がる。「災害被害」も「国の非常事態下で起きた身体や財産の被害」だからだ。

国民全体の権利意識の低さも手伝い、災害被災者が劣悪な環境に対する不満や改善要望を言い出しにくい雰囲気は、現在でも厳然として存在している。

不満を口にすれば「自治体職員や支援員の心証を害して弱い立場の自分たち家族が不利益を被るかもしれない」、あるいは、「公費で助けてもらっているのに我儘と思われるのが怖い」などの心理も働き、言いたくても言えずに我慢してしまうケースが大半だろう。

被災者がやむにやまれずSNSで窮状を訴え、国や自治体に改善を求めただけで、常に強い者(政府自民党)の味方をして(あるいは雇われて)弱者を叩くネトウヨ共がわらわらと集まって来て、一斉に誹謗中傷の集中攻撃を加えて苛め抜き黙らせようとするのが日本という国なのだ。

こうした風潮は、「お上のやる事は常に正しいのだから(権力無謬性の原則) 下々の者は文句を言わずに黙って従え」という戦前から変わらない日本の「権威主義」と無関係ではない。

能登地震で行われている「過疎地に置ける新自由主義棄民政策」~自然災害ショックドクトリンを利用した選択と集中~

以上のように世界一の自然災害大国日本はイタリアのような救援システムを整備するどころか、その真逆を行っている世界でも非常に珍しい愚かな国なのだ。

この問題は大規模自然災害が発生する度に国会でも取り上げられているが、例えば安倍元総理は在任中「現在の枠組み自体については、最近の大規模災害に際しても十分な機能を果たしたものと認識して」いると自信たっぷりに豪語しており、改善する気は全くないらしい。

政府自民党の災害被災者救援を軽視する姿勢は岸田政権でも一貫しているが、能登地震ではその傾向が更に強まり、ついに一線を超えてしまった感がある。

現在、政府自民党は能登地震で、公助を大幅に削り、被災住民を自助任せで放置して見捨て、復旧させない「選択と集中論」に基づく「過疎地の新自由主義棄民政策」の実験を進めている。

具体的には、瓦礫処理の遅延、第一次避難の早期閉鎖、ホテルなど第二次避難所からの追い出し、道路・上下水道などの生活インフラ復旧の引き延ばし、復旧事業自体を行わない等で被災地住民に住み続ける事を諦めさせ、金沢など中心地への移住を促す事を狙いとしている。

こうした政策の背景には、地方自治や農業の新自由主義的再編・集約を目指すスマートシティ計画・田園都市国家構想・スマート農業構想の影響が見て取れる。そこには、自然災害を利用したショック・ドクトリンによってこれらの計画を一気に推し進めようとる思惑が隠されている。

この実験が成功すれば、補正予算さえ組まず政府の責任を放棄した「能登方式」が今後の被災地「救援」モデルになるだろう。つまり、他人事ではなく、明日は我が身なのだ。

自衛隊の動き

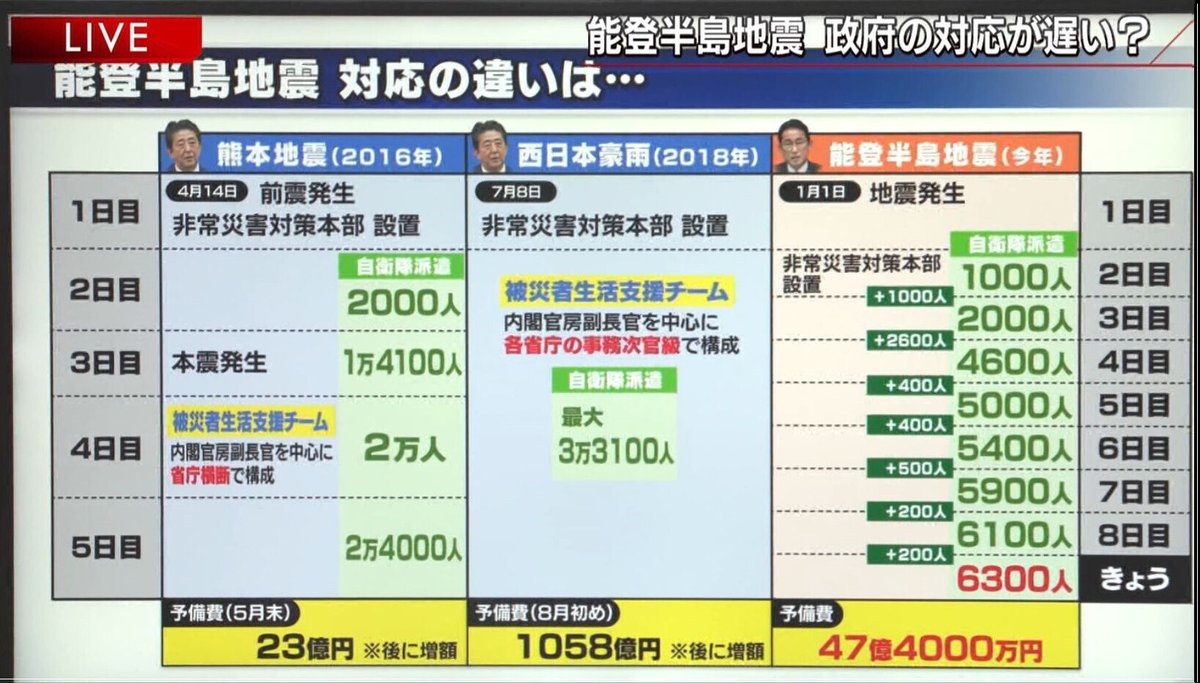

人命にかかわる災害では最初の72時間(できれば48時間)が勝負で、それ以降は生存率が急激に下がるとされている。能登地震以前はその鉄則通り概ね三日以内に自衛隊の大量動員が行われていた。

しかるに今回の能登地震の場合は初期の自衛隊大量動員はなく、三日目までは1000人から2000人、それ以降は概ね数百人ずつの少数逐次投入しか行われていない。地震規模は違うが、東日本大震災で民主党政権は初日に8400人、2日後には一気に5万人を派遣した。

政府とマスコミは自衛隊を大量動員しない言い訳として「道路が寸断されて自衛隊が現地に入れない」と大宣伝を行い、国民を洗脳した。「それでは仕方がない」と納得してしまった国民も多いと思われるが、この言い訳は根本的におかしい。

仮に地震直後の奥能登に外国軍隊が侵入した場合、政府は「道路が寸断されて自衛隊が現地に入れない」と何の対応もせず、住民に危害が加えられ、領土が占領され行くのは仕方がないとでも言うのか。

自衛隊はそうした事態を想定した訓練や作戦研究を綿密に行っており、当然の事だが様々な事態に備えた即応部隊を現地に迅速に送り込む能力をもっている。

陸上自衛隊には普通科(歩兵)連隊の他に迅速に道路を啓開するための各種建設土木重機とノウハウを持つ強力な施設科(工兵)部隊があるのだから、それを最初から全力投入すればよかったのだ。しかし、実際は京都の第4施設団が僅かに三か所の県道を修復したのみで、それ以外の部隊は全く投入されていない。

また、政府にやる気があれば落下傘降下によるエアボーン作戦やヘリコプターによるヘリボーン作戦を実施する事も可能だ。発災直後に多数の空挺部隊や救助機材を迅速に現地に送り込み、倒壊家屋の下敷きになったり、土砂で生き埋めになったりした被災者の救出活動に当たらせる事も出来たはずだが、全く実施されていない。

では同時期、チェンソー、エンジンカッター、レバーブロック、オイルジャッキなどの救出機材を50セットずつ装備し、過酷なレンジャー訓練に耐え抜いた猛者揃いの陸自最強部隊「第1空挺団」(1900名)は一体何をしていたのか?

驚く事に千葉県習志野演習場で一般見学者を多数集めた展示訓練である新年恒例の「降下訓練始め」を当初の予定通り1月7日(日)に完全実施していたのだ。これには、米英、カナダなど7か国の陸軍部隊も参加ししていた。

原則として方面隊の管轄地域以外の災害救助には当たらない教条的な隊区主義もあり、第1空挺団は能登地震には全く投入されていない。第1空挺団は即応特殊部隊であるため方面隊ではなく陸上総隊隷下にあるが、災害派遣隊区は千葉県と定められているためである。

所属するCH47Jヘリは30トンの積載能力があり、重機の釣り下げ輸送も可能。発災後ただちに被災地に派遣されていれば生き埋めになった多くの命を救出できていたはずだが、政府は出来る事をやらずに冷酷に見殺しにした。

動きの鈍さは自衛隊だけの問題ではなく、6千人の「緊急消防援助隊」を擁する消防庁も同様で、僅か3分の1の人員しか派遣されていない。被災規模(阪神大震災の約3倍の規模)に比べると明らかに不十分と言わざるを得ない。

それを象徴していたのが、1月6日に通常通り行われた毎年恒例の消防出初式。自衛隊と同じく、全国最強の災害救助エキスパート組織である東京消防庁レスキュー隊が能登で数百人の住民が生き埋めになっている事実を知りながら、平然と出初式に参加していたのだ。

これらの意図的な不作為は、明らかに政府自民党の「新自由主義棄民政策」に基づくもので、ここには「過疎地における救出救命活動及び復旧復興はコスパが悪いから、できるだけやらないようにする」「自衛隊の本務は国家の防衛であり、災害救助ではない」と言う国民への暗黙のメッセージが「明瞭に」示されている。

政府自民党の異常な棄民政策には、日本的新自由主義思想が色濃く反映している。新自由主義の教義の通り一般庶民への公助は出来る限り削って自助任せにし、浮いた公金は宗主国米国や大企業財界に回したい政府自民党の思惑が透けて見えている。

日本の新自由主義が特異なのは一般国民に対してはその教義通りの「小さな政府」で冷酷に公助を削って自助を強要するが、大企業財界や自民党縁故企業には盛大に公助を行うというご都合主義のインチキ新自由主義なのだ。

同時に「緊急事態条項があれば、もっと迅速・大規模に被災地救援と復興が進められる」とのフェイクプロパガンダを広める材料にもなるので、能登の復興遅延は政権にとっては一石二鳥。

驚いたことに岸田総理は能登地震発災後の国会質疑で被災者生活再建支援に関する質問に対し、「災害が多い地域において、保険とか共済、こういった制度への加入も重要である~」と答弁。これは、日本のどこでも災害は起こり得るのだから、国民全員が「万が一に備えて地震特約付きの高額保険や災害保険に入っておくべき」と言ったに等しい。

逆に言えば、イタリアのような災害救援システムが完備されてしまうと災害保険や地震保険の加入者が減り、大口政治献金元である保険会社の売り上げが落ちる恐れがあるので公助はやらないということだ。

基本的に一般庶民の利益と大企業財界との利益は二律背反の関係にあるが、国の対応が災害被災者の生命財産に直結する場合であっても、政府自民党は必ず自民党に巨額の政治献金をしてくれる大企業財界の利益の方を優先する。

長期間放置状態の能登の惨状

こうして、半年近く経っても被災地の瓦礫の山は手つかずで放置されたまま。撤去されたのは4月30日時点で全体の僅か0.3%。瓦礫撤去が進まない原因は、国や自治体の発注単価が安すぎる事と公金を使った事業には漏れなく付いてくる中抜きの存在。

まず元受けが30%を抜き、第一次下請けが20%・・・と言うように抜いて行き、実際の解体作業を行う業者にまで降りて来る頃には雀の涙の金額にまで減っている。

こんな発注額で利益が出ないのでまともな業者は受けたがらない。公費解体なので本来は儲けの柱になる鉄やアルミなどのスクラップは、自治体に返納しなければならないのも一因。

こうして瓦礫処理は、際限なく遅れて行く。

8か月以上経っても瓦礫処理が10%しか進まないのは前例がない。

水道の復旧が遅々として進まないのも、瓦礫が邪魔になって漏水箇所が特定できず復旧工事を阻んでいるからだ。

現在の水道復旧率は輪島市約92%、珠洲市約73%とアナウンスされており、一見復旧が進んだように見える。しかし、これにはカラクリがあり、実際に自宅で水道が出る家はこの数字より遥かに少ない。半年経っても通水しない家庭の方が多いのだ。

発災直後から何度も被災現場に足を運んでいる「れいわ」の山本太郎は、この件について次のように怒りをあらわにしている。

「これは大きな本管が仮で復旧しただけ。 家の蛇口ひねったら水が出るか?出ませんよ。 私有敷地内の水道管が壊れたまま。そこ直すのにどうするの?自前なんですよ。ここに補助すべきでしょ。」

「善意で届けられた水は、珠洲市だけでなく輪島市にも配給され、出すたびにあっと いう間になくなるという事態。通水している地域でも蛇口から出る水が濁っていたり、 匂いがあったりで、生活用水にも使えないからだという。 子どもにそのような水を触れさせることが怖いという声が出ているほど。」

屋内漏水対策工事が、全額被災者の自己負担とされている事も早期の水道復旧を阻む大きな原因となっている。

更に観光事業再開の邪魔になるからと2次避難場所のホテルから早々に被災者を追い出す、水道が復旧していないにも関わらず被災者への炊き出しや弁当支給を中止する、半年近く経っても瓦礫の山を放置するなど、保守王国能登住民に対する政府自民党の冷酷な仕打ちは常軌を逸しており、鬼畜の諸行と言う他はない。

しかも、被災者への弁当支給を中止した理由が、コンビニが営業を再開したからとは呆れる。仕事も失って困窮している被災者に「コンビニがあるのだから自前で毎日弁当を買え」と。

NHKをはじめとするTV各局も自民党の棄民政策に加担しており、遅々として復興が進まない被災地の異常な事態を行政の問題として批判的に報ずる番組は非常に少ない。

被災地の様子を取り上げても復興が進んでいるように錯覚させる表面的な明るい話題ばかりで、政府の不作為によって復旧・復興が停滞している深刻な現実は意図的に隠されている。

更に仮設住宅が全く足りていない中、行政は復旧・復興が進み避難者が減ったように見せかけるために避難所を次々に閉鎖すると共にホテル・旅館などからも追い出しをかけている。

被災者が損壊した自宅に戻ったり、遠方の親戚の家に身を寄せたりせざるを得ないように仕向けているのだ。

こうした行政の悪質な棄民政策や意図的な不作為、半年近く経っても瓦礫が放置されている理由、いつまで経っても平常な生活が戻らない被災者の苦しみなどは全くと言っていい程追及されず報道されない。

震災後の適切なケアがあれば助けられたかもしれない「災害関連死」を含む死者数は既に熊本地震を上回る260名に達している。災害関連死は更に100名以上が申請中なので今後も日を追うごとに増える事は確実。瓦礫が放置されたままなので、3名の行方不明者が未だに見つかっていない。

※能登地震の死者376人の内、災害関連死は185人となった。自殺を初認定した。(20241029 追記)

憲法の基本的人権を平気で踏みにじる極限まで腐敗した反社自民党をこのままのさばらせておけば、日本中のどこでも能登と同じ棄民政策の対象になる得る事を自民党支持者は肝に銘じるべきだろう。

政府が能登地震復旧をサボタージュしているのは住民が珠洲原発の新設を阻んだ報復か

2024年5月26日、能登地震発生半月前まで原発を所管する経産相を務めていた安倍派幹部の西村康稔が支持者との内輪の会合の中で「珠洲市の住民が原発(新設)に反対したから復興が進まない」ととれる趣旨の問題発言をしていた事が報道された。

西村発言からは、保守王国能登の被災住民に対する自民党の常軌を逸した冷酷な対応の理由の一端が垣間見えて興味深い。

もし、計画通り珠洲市に原発が建設されていれば福島第一原発と同様の過酷事故になっていた可能性が極めて高いのに、西村は平気で「地震など1000年に一度」と嘯き歯牙にもかけていないのには唖然とする。

現に石川県志賀町にある志賀原発は震度5強相当の大きな揺れによって外部から電気を受ける際に使う2号機の変圧器が損傷、配管などが壊れておよそ1万9800リットルの油が漏れ出す大きな被害を受けた。この影響であわせて3系統5回線ある送電線のうち、1系統2回線が長期間使えなくなっている。

一部では、馳知事が発した「ボランティアは、来るな。」というメッセージは、志賀原発の損壊状況を民間人に見られたくなかったからではないのか?と囁かれている。

志賀原発の状況がようやく報道時に公開されたのが地震発生から3か月以上も経った3月7日。既に変圧器は修理された後で、損壊状況をうかがい知る事はできなくなっていた。

原子力村には西村だけでなく、多くの大物自民党議員が所属している。日本原子力村にとって巨大な原発利権を潰した奥能登の反原発派住民は不倶戴天の仇敵。政府自民党による異常な能登復興サボタージュには、そのような能登住民に対する悪意の報復、陰湿な嫌がらせも含まれていたとしても不思議ではない。

夜郎自大の西村の発言には自己中心的で品性下劣、利権の事しか頭にない自民党議員の本音が露骨に表出されており、今の自民党がマフィア顔負けの極悪非道の犯罪組織に闇落ちしていることがしっかり可視化されている。

自公政府は身内や米国、大企業財界のためには一生懸命奉仕するが、国民のためには働かない

以上のように、日本とイタリア・台湾の被災者対応には正反対と言っていい程の大きな開きがあるが、この相違は一体どこから来ているのか。

被災者救援・生活再建などに予算を割きたくない政府自民党のケチケチぶりは憤りを感じるが、別に政府にお金がない訳ではない。ある所には、それこそ唸るほどあるのだ。

例えば、岸田政権の常軌を逸した巨額の海外バラマキ。一般会計予算に計上されている海外協力金が毎年5千億円程度なのに、岸田総理が海外バラマキを始めるとどこからか湯水のように予算が湧いてくるらしくその額は年間数兆円にも上る。岸田政権の海外バラマキ額合計は、約29兆円とも言われている。

また、一般会計予算から一旦繰り入れてしまえば何に使おうが各省庁の自由裁量となる「政府基金」が200もあり、2023年末時点の合計残高も17.4兆円にまで膨れ上がっている。しかも、立憲民主党と会計検査院の調査ではこの内、10.3兆円が不必要とされている。

「基金」に無駄に積み上げられた10兆円の一部でもいいから被災者支援に回していれば、どれほどの被災者が救われたことか。

一事が万事で、政府自民党は国民から一時的に預かった巨額の税金を国民のためには使わずに私物化。見返りやキックバック欲しさに米国や大企業財界、自民党縁故企業などのために勝手に使い込んでいるのだ。

次の記事を参照していただければお分かりいただけると思うが、簡単に言えばイタリアや台湾が基本的に国民のために奉仕する政府であるのに対し、日本の自公政権は国民にではなく米国、大企業財界、その他自民党に大口献金してくれる企業・団体だけに奉仕する政府だという事。

自民党に大口政治献金をしない、できない一般国民など、税金と政党助成金を絞り取るためのATMとしかみていないのだ。

イタリアのメローニ首相が「G7広島サミット2023開会中に本国イタリア北部で起きた洪水被害対応のために日程を切り上げて急遽帰国」というニュースを覚えておられるだろうか。翌日には、メローニ首相が防災服姿で被災地エミリア=ロマーニャ州の災害現場を視察している姿が日本でも報道された。

メローニ首相と岸田総理の立場がもし逆だったら、岸田総理はどのような対応をしただろうか。

残念ながら岸田総理が内閣支持率爆上げに繋がるサミットと言う晴れ舞台をほっぼり出し、災害対応のために緊急帰国という事態はとても想像することが出来ない。精々、「関係閣僚に災害対応には万全を期すように指示した。」程度でお茶を濁すのが関の山だろう。

一刻も早く日本の政界から絶対に国民のためには働かない代わりに国家規模で組織犯罪を働く巨大反社特殊詐欺グルーブ「自民公明」と強欲凶悪新自由主義で政界の汚物入れの半グレチンピラ「維新」、反共と改憲しか能のない現代の民社党「国民民主」、大日本帝国回帰を目指す極右「参政」などの反国民政党や実態は財界の労対部門で労働者の敵「連合」を政界から一掃し、憲法を順守し国民のために働くまともな政府を作る事が求められている。

今こそ国民は政府への抵抗権を行使しよう!

政府自民党が学校で憲法についてまともに教えない憲法隠しを続けて来たため国民にはほとんど知られていないが、日本国憲法にも「国民の抵抗権」に関する規定(しかも義務規定)がある。

憲法第12条前段「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」

憲法12条は、「政府から権利や自由を守るのは国民の義務であり、権利や自由は主張し、行使しなければ取り消される」事を国民に警告している。

上述した台湾花蓮地震の例だが、実は2018年以前は日本の避難所とそう大きな違いはなかった。2018年の大地震で花蓮市は避難所を開設するのに2日もかかり、間仕切りもなく被災者から強い不満が出た。被災者の不満の声は行政側を突き動かし、花蓮市はこの時の教訓を元に現在のような被災者救援システムを整備した。

日本の避難所の実態が戦前とほとんど変わらず、被災者救援が前近代的なまま今日まで来てしまったのは、権利意識(主権者意識)が乏しく被災者自身が不満の声を上げない、上げられない事と、多くの国民が災害を他人事として関心を持たず傍観して来た事も影響している。

政府に改善を要求する際、大きな武器になるのが憲法13条「幸福追求権」と憲法25条「生存権」。

日本国憲法第十三条

「すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

憲法第二十五条

(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

(2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

国民を個人として尊重せず、プライバシーのない雑魚寝状態を強いる避難所や自助任せで被災者の生活再建を支援しない日本の「被災者救援制度」は、13条の「幸福追求権」と25条の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を侵害しており、明白な憲法違反。

災害被災者は憲法を武器に長い間に心に刷り込まれた「避難所に入れるだけでも有難い」「避難所は雑魚寝が常識」という「社会通念」や知らず知らずの内に刷り込まれた「災害被災受忍論」という呪縛を自ら解き、外国の先進システムを参考に行政に対して改善を要求する声をあげて行くべきなのだ。

また、今回は災害に遭わなかった国民も「明日は我が身」。被災地の状況に心を寄せ、被災者を人間扱いせず劣悪な状況のまま放置する政府自民党を非難し、前近代的な日本の災害救援制度の抜本的改革を政府に要求して行くべ事が必要。

国民自身が怒りの声を上げなければ、公共・公営・公助を日本社会から一掃したい「新自由主義が党是」で、「一に自助、二に共助、三、四がなくて、五に棄民」の政府自民党はサボタージュを決め込むに決まっているのだから。

最後に、佐藤梓氏の名演説をどうぞ。「みんな、もっと怒っていい!」

今聴いても泣けてくるど迫力の名演説。目力もすごい。

元NHK記者~元社民党八王子市議佐藤梓さん。

小池百合子が三井不動産と組んだ晴海フラッグ (旧五輪選手村) 再開発で、この演説の「森友学園事件」とそっくりの悪事を働いている。

森友学園に払い下げられた国有地は8割引きで9億円だったのに対し、晴海フラッグ 建設のために三井不動産などに払い下げられた都有地は9割引きで値引額は何と1200億円。

明治時代の「官有物払下げ事件」から続く民間への「払下げ」と言う「公共財産」の私物化。

味を占めた小池百合子と都幹部が14人も天下りしている三井不動産は、現在も神宮外苑再開発や日比谷公園再開発などを着々と進めている。

「みんな、もっと怒っていい!」

日本国民は、我慢しないでもっと怒るべきなのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・