問題解決ができる教材のつくり方

『教育のためのTOC 駅伝 Advent Calendar 2021』12月23日掲載です

TOCツールを実際に教科で使用する時に、最も苦労したのが教材作りでした

なぜならば、ツールの使いかたを教えてくれる講座の教材は

当然ですが、『使いかた』を教えるのが目的だからです

「教育」や「教える」という意味では、同じくくりではありますが

講座で使われたような展開では、成績をつける学校の授業には馴染まないのです

何度やっても、失敗しました

では、成立させるためにはどうするのか?

当たり前ですが、授業で使う教科書を徹底的に読み込みます

理由は 教科は同じでも、教科書会社や版によって

生徒目線からののぞき窓(理解の入口)が変わるからです

教師にとっては、どの教科書でも理解も応用もできます

しかし、初めて学ぶ生徒たちにとって それは難しいのです

今回の投稿は、多くのかたに利用してもらうことを目標にしていますので

SDGsのターゲット16を教科に見立てます

ココには、『無戸籍児』の話も書かれています

これは、今の日本の課題でもあります

何が問題かというと『社会保障』を受けられないという事です

平等じゃないし、公正じゃない!

この事を、どうやって点数化するのか?

レポート

アクティブラーニング

考査

何をどの割合で配点するのかによって、成績は大きく変わります

まず、テーマをある程度まで絞ります

自由度が高すぎると深い学び&気づきにならないからです

今回は、『参政』としました

この話しは、小学校で習っているので前提が安定するから選びました

TOCツールを使う時に気をつける事は、

前提が変ったらほとんどの事が替わる という事です

わたしは、この事に気づくのが遅くて 大変に苦労しました

ココを外すと、何でもアリ&忖度しまくりの授業になってしまいます💦

次に、情報を集めます

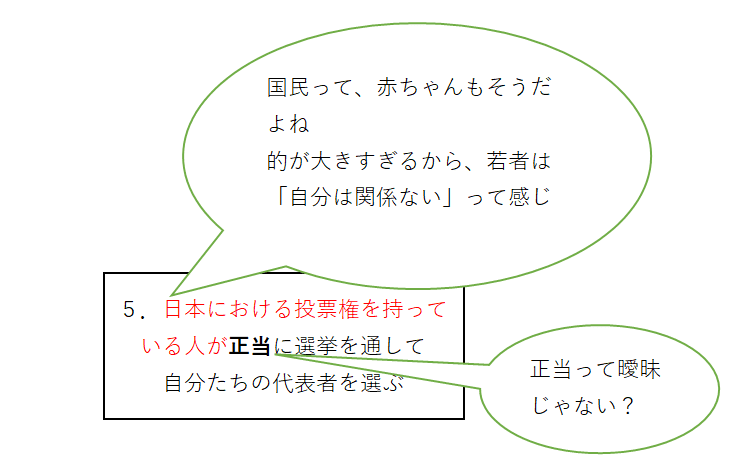

今回は、基本をここにしました

教材は、掲示や配布で準備した方が授業時間の50分を有効に使えます

ハコの文章に加筆修正しながら、付箋紙に書き取り

因果関係で置き換えていく個人作業です

必要が有れば、ハコ自体も足していきます

ザクッとできたらペアワークに移ります

講座では、最初からグループワークですが成績の付く授業では、

個人作業は必須とわたしは考えています

トリプルチェック位を行い見直した後に

最後に、個人で課題をみつけます

18歳から参政しないと、どうなるのか?

投票率が50%を下回ると、何が起きるのか?

ジェンダー問題や年金問題を解決するには、何が必要なのか?

最も深刻で早急に解決しなければならない困った現実は何?

授業内と提出物で

レポート

アクティブラーニングを点数化します

私見ですがアクティブラーニングの要は、

考査問題は先に作っておくだとわたしは感じました

純粋に『教える』『育てる』が目標の

ワークショップ(アクティブラーニング講座)との明確な違いは、

テストがもつ意味合いだと思います

講座でも、受講者に目標を達成させられたか否かを講師はテストする必要はあります

しかし、学校のテストの意味とはすべて同意では無いようです

アクティブラーニングで、生徒各自が興味関心が強い方へ拡散・発散することは好ましいです

しかし、収束させないわけにはいかないのです

その着地ポイントは、教師があらかじめ決めておく

そこが、考査問題です

もし、考査問題を授業が終わった後に作った場合。。。。

生徒の数だけ問題を作らなければ、それこそ不平等です( ´艸`)

更にその多様な問題を、個別添削することは教師にとって厳しい現実です

加えて、個別問題を公正な評価でつける事の出来るほど

経験&能力の高い教師は。。。。

どのくらいの数が存在しているのでしょうか💦

少なくとも、わたしはそのカウントに入ってはいません( ´艸`)

話しは、戻って

教科は、変わっても

校種が変わっても

座学であろうが、実技であろうが

この方法で『考える』『解決する』教材は作れると思います

ただ・・・

教科によっては、従来の教授のほうが効果的なものもあるだろうと

わたしは、感じています

参考に、なれば幸いです