洪水はわが魂に及び 大江健三郎のあたらしい日本語

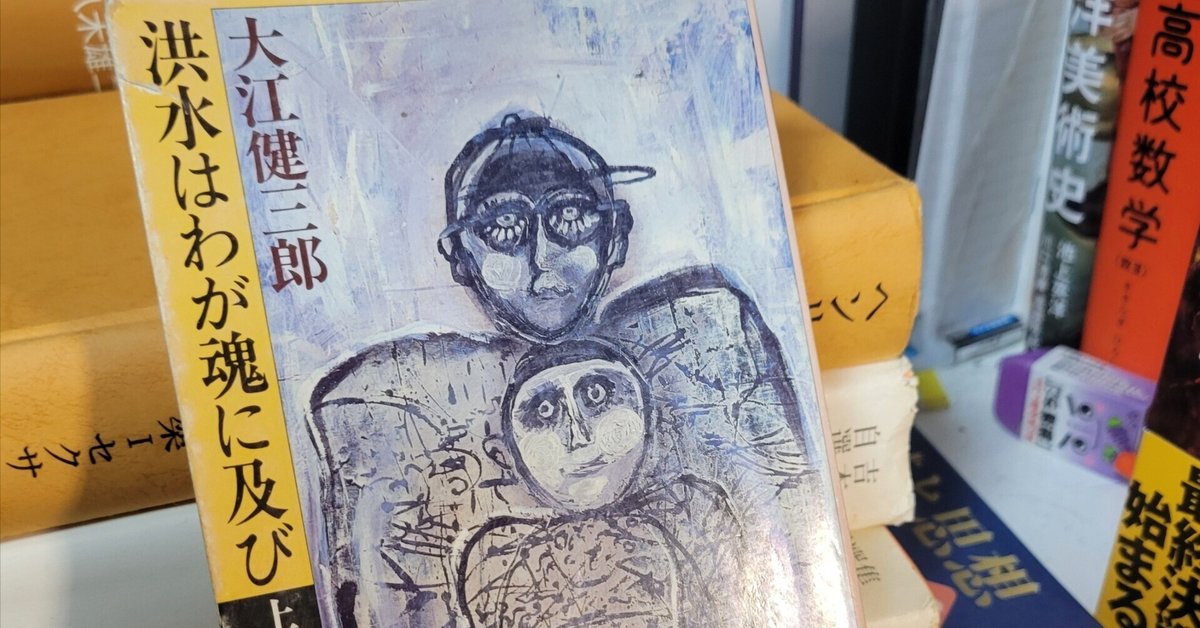

時期的には、作者の熾烈な筆の猛り狂った「中期」の作品にあたる。1973年に上下の単行本として出版された大江健三郎の『洪水はわが魂に及び』は、紛れもない傑作であった。

今この小説は新品では出回っていないので、とても惜しいと思う。願わくば新潮社さん、復刊してほしい。僕が買った時はかなり安く買えたけど、現時点で某ショッピングサイトでは少々値の張る古本価格となっている。

何といっても長大な作品であり、しかも物語の骨子は極めてシンプルなのである。若さの発露-曝露、爆発的な感情から「革命」「反抗」「犯行」を企て実行していく青年たちと、それに加担することになる主人公と、その主人公の子供「ジン」たちの、目まぐるしい物語。大江健三郎の十八番的な展開である。権力を唾棄するもの=青年vs大人=権力を持つもの、個人vs社会、革命vs保守、倫理と道徳のせめぎ合い。それを重厚なエロス、変態的な性のニュアンスで盛り上げる(性の問題は大江文学の一つの巨大なテーマだ)。

ドストエフスキーやトルストイ(特に後者かな)のような、人類普遍のテーマを広大な地平と超歴史的な背景のもとに描いて人間精神を鋭く炙り出す物語が好きな人には、本書をおすすめしてみたい。

でも「中期」大江の何が際立っているか(そして何に一番面食らうか)というと、やはりその異質な言語使用であろう。ここでは以下の引用ひとつだけで、『洪水はわが魂に及び』の醸し出す実に危険でかつ遊びに満ちた雰囲気を掴んでもらえたら。

そのまま駈け降りてゆくかれの皮膚の薄い顔は、喜悦のあまりピンクに染まり眼じりには血が滲むかのようだった。俘虜を待ちうけ迎えいれ、すぐさまドアを閉す大きい音が響いた。それから玄関の気配に耳をすましているかぎり、俘虜に対してなにかがおこなわれているのは確かだが、俘虜の方では物理的な抵抗をおこなう様子がなかった。もっともかれは言葉によって抵抗する雄弁な俘虜なのだ。はじめのうちかれの断続的な抗議の声は、

――Bakkgar ! という叫び声に聞えた。

冒頭の子音は、これ以上にも運動エネルギーの加わった破裂音はほかにありえまいと思えるほど強く、また語尾のアは、日本語において可能なかぎりもっとも開いた母音だった。それはただ、馬鹿が! と叫んでいる声なのではあるが、全体において、この言葉がはらみうる最大の敵意の爆発力をそなえていると感じられる。しかも陽気ですらある罵声なのだ。そのように叫びつづける以上、俘虜は玄関で二挺の銃に制約され服従を余儀なくされつつ、その肉体になにごとか被害をこうむりつつあるのにちがいない。それは精神的に屈辱でこそあれ、生命の危険はもとより苦痛すらもない被害である模様だ。そのうち俘虜はあいかわらず肉体的な抵抗の気配こそ見せぬまま、無闇に雄弁に抗議しはじめた。

――Bakkgar ! おまえたちのようなやりかたで、革命やれるか? Bakkgar ! (おれたちは革命やらないよ、航海に出るんだよ、と喬木が穏やかにいいかえしている)、Bakkgar ! 革命をやるといって、仲間を虐殺してどうなるんだ? Bakkgar ! (しつこいね、おれたちは革命やらないんだよ)、Bakkgar ! おまえたちこんなことしていて、革命もやらなくて、なにしてる? Bakkgar ! (なおも忍耐強く穏やかに喬木がいいかえしている。そうなんだよ、だから航海に出るんだよ)、ン? 人殺し! Bakkgar ! なにをやるか、不謹慎なことやるな! おまえら革命やる人間の道義性どうしたか? Bakkgar ! (また、逆もどりか? おれたちは革命やらないんだよ)、沈黙、つづいてドアが開かれバタンと音をたて鍵がかけられ、……

どうだろうか。こんな小説を読んだことがあるだろうか。

Bakkgar !と太字で強調される尋常でない「言葉」が、執拗に、うんざりするほどに反復されている。その発音は、「冒頭の子音は、これ以上にも運動エネルギーの加わった破裂音はほかにありえまいと思えるほど強く、また語尾のアは、日本語において可能なかぎりもっとも開いた母音だった」と説明される。なるほど、難しくはない。そう、捕虜はただ「馬鹿が!」と、自身を捕まえた青年革命団の人間に向かって、連呼しているだけなのである。でも大江は、捕虜が発する「馬鹿が!」という言葉のただならぬ音、発話に注意を傾ける(そしてそれを読者に促す)。「それはただ、馬鹿が! と叫んでいる声なのではあるが、全体において、この言葉がはらみうる最大の敵意の爆発力をそなえていると感じられる。しかも陽気ですらある罵声なのだ」。

最大の敵意の爆発力をそなえた、陽気ですらある罵声。これがBakkgar !という言葉の意味だ。

僕は戦争映画が好きなのだが、日本兵が参戦した戦いを扱ったもので、ゲリラ兵としてガダルカナル島やオキナワを守る彼らの台詞・言葉は、はっきり言って日本語とは思われないような奇妙な響きを持っていることが実に多い。『シン・デッド・ライン』『ハクソー・リッジ』『父親たちの星条旗』『硫黄島からの手紙』。日本の映画監督が撮ったものはそうはならないのだが、こと海外の監督作品となると、日本兵が話す言語がまるで一種の呪術のような、そう、俄かには日本語とは信じがたい発音と喋り方をしているのである。

戦争映画において、アメリカ兵が話す会話には日本語字幕がつけられる。日本兵の台詞に、もちろん字幕はない、われわれ日本人の観客を想定した場合では。しかし、それでも僕は彼ら日本兵のぶつぶつと妖しい念仏のように呟く台詞をちゃんと聞き取ることができない。字幕を通じて伝えられるアメリカ兵の台詞はシンプルでかつ流麗だ。しぶといゲリラ戦を展開する日本兵は、闇に潜み、神出鬼没の狂兵のように姿を現し、急に玉砕や成敗などの言葉を発する。オクニノタメニ! テンノウヘイカ、バンザイ! それは、あの時代に日本が戦った、戦争に対する熾烈で憎悪(と愛)に満ちたわれわれのこのうえなく矛盾した緊張感を濃密にまとった言葉だ。

大江が何度も繰り返すBakkgar !は、そうした、「馬鹿が!」という一般的な表現では到底辿り着くことのできない、いわばこの上なく新鮮な言語を、そして来たるべきあたらしい日本語を、高らかに提出しているように僕には思われるのだ。

いいなと思ったら応援しよう!