山田宏一と観る林摶秋映画(第四回)

『六個嫌疑犯(Six Suspects)』(1965年、108分)

山田 いよいよ『六個嫌疑犯』ですね。これが最後の作品になってしまったようですが……。

-- 完成したにもかかわらず、林摶秋はこの映画の出来に満足できず、未公開のままお蔵入りにしてしまったという、いわく付きの作品です。冒頭の長い字幕には以下のようにあります。

「本作はニュースタイルで撮影された探偵推理映画で、物語はフィクションである。内容は入り組んで奇怪である。警世の教育的意義もある。善悪の報いや悪事のかぎりを働く者の悲惨な末路に対して明確な描写をしている。主題は正確で世人に警戒心をもたらす。特に警察人員が人民の生命財産を保護し暴虐を取り除き善良な民を安んじるため、虚心に証拠を求め、無実の罪もなく罪の見逃しもないよう、労苦を惜しまず真犯人を追求する勇敢な精神は人をして敬服させられる、悪人が法の網を逃れられないよう詳に説明をする、本作は台湾省鉄路管理局および台北市警察局の協助を賜って撮影製作した。ここに感謝申し上げる。玉峯影業公司 拝」

山田 すごくかしこまった堅い公式的な挨拶状ですね。

-- 娯楽サスペンス映画のオープニングとは思えない(笑)。この堅さには理由があるようです。石婉舜さんのインタビューによれば、林摶秋が公開を諦めた理由は、ストーリーが複雑すぎて観客に受けないと思ったのがひとつ。いまひとつには、当時の台湾は戒厳令下にあって、「中華民国には暗部は存在しない」というのが建前ですから、殺人や汚職など社会の暗部を描くと検閲にひっかかってしまう、という警戒もあったようです。国家による白色テロで、友人知人が逮捕処刑された経験もありましたから、検閲を警戒していたのでしょうね。「ニュースタイル」という言葉に滲む自負と同時に、難癖をつけられないようにしたいという苦しい心中が察せられるような内容の字幕ですよね。

山田 とても窮屈そうで……。またも受難の林摶秋だったんですね。そんなことは何も知らずに、いま映画だけを単純に、というか素直に観ると、その素晴らしさに心躍るのですが……。

-- 今回の企画は、山田宏一さんの該博な知識と映画的感性を通して、映画そのものに着目して林摶秋映画を語っていただくことにあります。ですから、「映画だけを素直に観る」というのは、こちらの希望でもあります。ついつい歴史や政治に関連させて観てしまう私のバイアスは端っこに除けておいてください(笑)。それにしても、「素晴らしさに心躍る」というのは嬉しいです。林摶秋自身は、この作品を最後に映画界を離れてしまったわけですが……。いまDVDで見る限り、まったく不出来な感じはしません。

山田 不出来どころか、うまい。巧妙ですよね。出だしから素晴らしいですよね。夜の街を走る車に切れ味のいいジャズがテンポよく高鳴って。ピアノとドラムとベースだけの単純なメロディですが。

ノワールな感覚、ミステリー映画の傑作

-- そうですよね!出だしの音楽からしてカッコいいですよね。ノワールな雰囲気たっぷりで。音楽を担当している曾仲影は、台湾語映画の主題歌でたくさんのヒット曲を生み出し、台湾語オペラ(歌仔戲)にも大きな影響を与えた著名な音楽家だそうです。それと、当時の台湾では『死刑台のエレベーター』(1958年、ルイ・マル監督、マイルス・デイビスの即興音楽)が紹介され、非常に人気があったようです。林摶秋と合作の予定もあった白克監督が『死刑台のエレベーター』を絶賛する映画評を書いています。曾仲影も、監督の林摶秋と共に『死刑台のエレベーター』を意識しているのかな、という感じがします。林摶秋の過去の映画を振り返っても、山田さんがこの連載の第一回目で指摘された『錯恋(丈夫的秘密)』での音楽の使い方とはまったく違いますよね。

山田 『死刑台のエレベーター』は、マイルス・デイヴィスのトランペットがむせび泣くようなジャズにのって、ハイウェイを走る車のシーンがまず思い浮かびますね。世界中の若い映画に影響を与えたフランスのヌーヴェル・ヴァーグ(新しい波)のはしりでしたね。アンリ・ドゥカの自由自在なキャメラの流れるような動きもみずみずしくてね。

-- 『死刑台のエレベーター』が世界の映画に大きな影響を与えたというのはよくわかります。スピーディな展開と夜の街を歩くジャンヌ・モローのずっしりとした存在感、真っ暗な背景に人物だけが浮かび上がる尋問の場面なども実験的な感じで。その影響を受けた一人に、林摶秋もいたに違いない! 『六個嫌疑犯』を観て、そう思いました。ヌーヴェル・ヴァーグとフィルム・ノワールの間には密接なつながりがありますよね。

山田 当時、1960年代にはまだフィルム・ノワールなんていう呼称は日本でも台湾でもなかったと思いますが、ヌーヴェル・ヴァーグはたしかに明るい青春映画でなく、暗い青春の犯罪映画でしたからね、ルイ・マルの『死刑台のエレベーター』にしても、ジャン=リュック・ゴダールの『勝手にしやがれ』(1959年)とか、クロード・シャブロルの『いとこ同士』(1958年)や『二重の鍵』(1969年)とか。溌剌とした明るい青春映画ではなかった。青春を謳歌する映画でなく、どこか青春うんざりといった感じの映画でしたね。フランソワ・トリュフォーの『大人は判ってくれない』(1959年)にしても不良少年の話でしょう。暗い不幸な思春期のドラマですよね。それに、フィルム・ノワールという呼称はまだなかったけれども、ヌーヴェル・ヴァーグに最も直接的に大きな影響を与えたジャン=ピエール・メルヴィルがアメリカのフィルム・ノワールにつながる暗黒街映画を撮っていて、それも低予算映画で、ライティング(照明)なしに夜の暗黒の映像を生み出したキャメラマンがアンリ・ドゥカだった。撮影所ではなく、セットなしの街頭のロケで、ヌーヴェル・ヴァーグの若い作家たちはみなアンリ・ドゥカに撮影を頼んだんですね。ルイ・マルもクロード・シャブロルもトリュフォーも。ゴダールの『勝手にしやがれ』の撮影はラウル・クタールですが戦場のキャメラマンだったということですからね、当然撮影所のセットとかライティングとは無関係のオール・ロケーションの撮影ですよね。

-- 青春うんざりの犯罪映画、夜の暗黒の映像、ロケ撮影の生々しい魅力に、世界中の映画ファンが夢中になったわけですね。

山田 林摶秋の『六個嫌疑犯』も都会的な夜の生活のリアルな雰囲気などが魅力的なミステリー映画の傑作と言いたいくらいの一作で、ヌーヴェル・ヴァーグ的な青春映画とはちょっと異質な感じですが、もっと大人の映画というか……古典的というか。林摶秋のもう一つの才能を見る感じで興奮しました。

-- ヌーヴェル・ヴァーグやフィルム・ノワールを知り尽くした山田さんの、この一言! 大変嬉しい評価です(笑)。

井上梅次監督『第六の容疑者』(1960年)

-- 『六個嫌疑犯』の原作は日本の小説、南条範夫『第六の容疑者』(文藝春秋新社 1960年、 のち徳間文庫)ですね。

山田 日本では1960年に井上梅次監督が映画化していて、いい作品でしたね。ちょっとややこしい推理ものだったけど、面白く観たスリラー映画でしたよ。南条範夫の原作の面白さもあったと思うんですが。映画は井上梅次監督が絶好調ともいえるタッチで、素晴らしかったと思います。

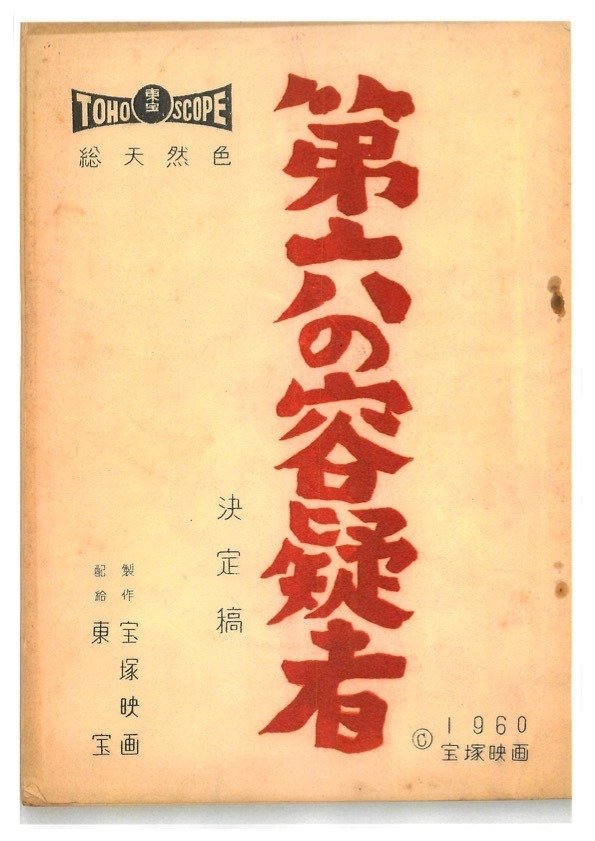

-- 山田さんからそのお話をうかがって、古本屋でたまたま井上梅次監督・高岩肇脚色の『第六の容疑者』脚本(決定稿)を入手したんですが、これを見ると林摶秋版のシーンの分け方も、井上梅次監督版とよく似ているようです。

山田 長い間観ていませんが、いま観てもたぶん面白いんじゃないかと思います。私は井上梅次ファンだったので何でもほめてしまうけれども(笑)。

-- 井上梅次監督は、1960年代後半から香港のショウ・ブラザースでも活躍しますし、日活アクションは台湾でも大ヒットしていましたから、まさに絶好調の時期だったでしょうね。

山田 林摶秋は、井上梅次作品も見ていたんじゃないかな。いや、たぶん見ていたに違いないと思います。でも、影響があるとか、そんなことではなく、タッチが似てるんですね。井上梅次は『死の十字路』(1956年)とか『夜の牙』(1958年)といった忘れ難いスリラー映画の傑作を日活で撮って、それからあちこちの映画会社で撮っていたので……、『第六の容疑者』は大映だったかな……、東宝だったかもしれない。

-- 脚本には「配給 東宝」「製作 宝塚」となっていますね。

山田 東宝は、もともと関西の宝塚にあって、東京に進出してきて東京宝塚を略して東宝となったということですね(注1)。

-- なるほど。ところで、正直に言うと、この脚本(井上梅次監督・高岩肇脚色)を読んでも、「あれ? 『第六の容疑者』っていうけど、そもそも第一から第五の容疑者って誰だっけ?」と、理解できていない自分がいました。怪しい登場人物が多すぎて(笑)。

複雑なプロット、軽快な語り口

山田 たしかに、ややこしい構成で人物もいろいろ、6人の容疑者の関係などもけっこう複雑でしたね(笑)。でも、視覚的には明快だったような気がするんですよ。映画的な省略の技法で。林摶秋の『六個嫌疑犯』でも人間模様とかキャメラの動きがすごく印象的ですよね。

-- そうなんです! 最初に林摶秋の映画を見た時には、実は誰が何番目の容疑者か、というようなことはあまり気にならなかったんですね。いい加減な観客かもしれませんが(笑)。むしろ、場面ごとのカッコ良さ、音楽や、キャメラの動きなどを、夢中で追いかけていました。

山田 私もそうでした。画面にも工夫があって、回想場面にはモザイク風のフレームを使ったり(ちょっとしつこすぎるくらいですが)、ストップモーションで時間の経過を示したり。語り口もアクセントの付け方が上手いですよね(笑)。ただ、対話のなかでまた別の回想が続いたりするんで、ややこしいんですけど(笑)。といっても、回想の連続する前半はゆすり屋(吳東如)が主人公で彼自身のナレーションですよね。視点が一貫していて、いろんな人物の秘密が暴かれていく。

-- 夜の街から室内にカットが変わった最初のシーンは、情事の後の男女を、ベッドの手前からキャメラが回り込んで舐めるように撮っていて。すでに秘密の匂いがします(笑)。

山田 まさに秘密の匂いが各シーンに漂っていてね、最初が社長令嬢の婚約者で総務課長の葉茂松(江龍)が、社長秘書の陳黛玉(夏琴心)と肉体関係にあることを示す場面ですね。

-- 葉茂松が去った途端に、ゆすり屋が部屋を訪れて、秘書の陳黛玉が昔の仕事仲間兼情婦だったことも明らかになります。三角関係から四角関係に一気に秘密が暴かれます。

山田 ゆすり屋(役名は鄭光輝)を演じる吳東如は、どんな俳優なんですか? ゆすり屋の役を演じているけれども、奇妙に魅力的ですね。単なるゆすり屋でなく、夏琴心が演じる陳黛玉とは昔は恋仲という関係なんですよね。

-- 吳東如は、台湾では他に吳彬や小林という芸名も使っていたようですが、のちに香港に渡って韋弘という芸名でショウ・ブラザース作品の悪役などで活躍したそうです。野生味のある面構えですよね。

山田 にやにやしながら凄みを利かせるところもあって、あごひげなんかもおしゃれっぽくはやして(笑)。なかなか印象的です。6人の容疑者を演じる俳優たちもみな怪しくてね(笑)。みんな林摶秋が育てた俳優たちですか?

-- はい。ゆすり屋役の吳東如は、林摶秋のつくった俳優養成所(玉峯訓練班)の一期生です。他に、玉峯訓練班の出身ではありませんが、『五月十三傷心夜』で優しい姉を演じた張清清がこの『六個嫌疑犯』では社長の弟・啟明の妻・月桂役で登場していますね。月桂もゆすり屋に従兄弟との不倫関係を脅されます。『五月十三傷心夜』で我儘な妹を演じた陳雲卿は本作では天真爛漫な社長令嬢・劉麗雲役です。

山田 ゆすり屋と縁がないのは、この屈託のない社長令嬢だけ。他はみな秘密だらけでね(笑)。

-- 秘密のオンパレードです(笑)。月桂(張清清)の夫で社長の弟・啟明(賴德南)は、昔関係のあったバーのホステス白雪(李鳳嬌)に「実はあなたの子供がいる」と脅され、その兄に工場の仕事を斡旋したところが、製品の横流しに巻き込まれてしまいますし。良妻賢母型の月桂(張清清)が不倫するのも、夫の過去にショックを受けて従兄弟に相談しようとして襲われたのがきっかけですが、ゆすり屋は抜け目なく望遠カメラで証拠写真を撮って月桂を脅すネタにします。三角関係かと思ったら実は四角関係だったというのが二組もあるんですから(笑)。本当に複雑な人間関係です。しかも、サスペンスのハイライトは、そのうち一組の四角関係に、秘書と社長の関係も加わって五角関係だったことがわかるという凄まじさです(笑)。

前半と後半で異なる視点

山田 回想に次ぐ回想の連続。それも、あちこち、いろんな人物を追うと、いろんなことで、秘密の情事やら、密売やら、詐欺やら、いろいろ、あっちこっちで忙しくてね(笑)。ゆすり屋にとっては、脅迫の材料もよりどりみどりといった感じ(笑)。脅迫して金をゆすり歩く自分でも「ゆすり屋」と名のってナレーションも彼自身が語り、回想するところから始まるので、このゆすり屋が主人公かと思わされる。ところが、やっぱり悪党ですからね、途中で……ここはバラしてはいけないんですけど(笑)、死んでしまう。ゆすり屋がひと風呂浴びて出てきて、ドアをノックして部屋に入ってくる誰か(犯人)に話しかけるところで、突如キャメラが切り返して、ガラリと視点が変わる……。

―― そうなんですよ! ゆすり屋が主人公だと思い込んで見ていたので、あっさり途中で殺されてしまって驚きました。「あれっ?」て(笑)。

山田 そうなんですよ。ここは林摶秋お得意の見事な切り返しですね。そして後半は、このゆすり屋を殺した犯人を探る刑事・蔡國瑞(易原)と新聞記者・林國俊(張潘陽)の視点から語られることになる。この新聞記者・林國俊を演じているのは『錯恋(丈夫的秘密)』の夫の役、『五月十三傷心夜』では姉妹二人に慕われる役を演じた張潘陽ですね。

―― はい。彼も林摶秋の玉峯訓練班出身です。

山田 そうでしたね。『五月十三傷心夜』ではすっきりしたさわやかな感じの役でしたが、今回はよれたスーツで(笑)、世慣れた敏腕記者の感じが良く出ていましたね。

-- 張潘陽が演じる新聞記者が手帳に「第○の容疑者 ○○」と書きつけた文字が大写しになるカットもありますね。井上梅次監督版を観ていないのでわかりませんが、『第六の容疑者』脚本(決定稿)には、このカットは書かれていないので、林摶秋が独自に加えた工夫なのかもしれません。何番目の容疑者が誰だったか覚えていられない、私のような観客のために(笑)。

山田 井上梅次の『第六の容疑者』はどうだったか、こまかいディテールは覚えていませんが、ただ、記憶の印象だけ言うと、やっぱり林摶秋の『六個嫌疑犯』とすごくタッチが似ているんですよ、省略の仕方とか話の飛躍ぶりとか展開のスピード感とかね。それから、新聞記者の友人役で、社長令嬢に心惹かれている気のいい青年が出てきますが、彼は日本で言うと宝田明に似ていますね、色男で(笑)。

―― そうですよね! 実際、日本の俳優である宝田明に似ている、ということで映画に出ることになったそうですよ。芸名の「田明」も「宝田明」から来ているとか(笑)。

山田 ゆすり屋と同じアパートに住んでいる直情型でナイーブな感じの青年役ですが、たぶん日本版でも宝田明が演じていたんでしょうね。そのへんは覚えていないんですが。

―― 山田さんのご記憶の通りです! 田明が演じた役は、先の脚本によると、井上梅次監督版で宝田明が演じた役となっています。

ミステリー映画のタッチ

―― DVD-BOX付録冊子の解説では、台湾の著名な映画評論家・張昌彦さんが『六個嫌疑犯』の解説のなかで、『ゼロの焦点』(野村芳太郎監督、1961年)、『霧の旗』(1965年、山田洋次監督)、『砂の器』(1974年、野村芳太郎監督)など日本において松本清張の社会派推理小説の映画化が多かったことを挙げて、その流れや影響を指摘されています。

山田 なるほど。実は、張昌彦さんには東京でお会いしたことがあります。キン・フーの本(『キン・フー武侠電影作法』草思社、1997年)のことで丁重に御礼の挨拶をいただいて恐縮しました。台湾電影資料館のカタログとご本人の著書の一冊をいただいた記憶があります。

―― 張昌彦さんは他にも、『六個嫌疑犯』後半の聞き込み場面について、『天国と地獄』(1963年、黒沢明監督)における歩き回る刑事の足元をモンタージュで示す手法との影響関係などを指摘されています。

山田 なるほど、そうですね。『天国と地獄』の影響ですか。世界のクロサワが絶好調のころですね。『六個嫌疑犯』とはちょっと世界が違うくらいの超大作でしたけどね。

-- 『天国と地獄』では、超特急の列車の隙間を使って、犯人がまんまと身代金を手に入れる場面がありました。列車を使ったサスペンスですね。この時期の時刻表トリックを使ったサスペンス、鉄道ミステリということでは、やはり松本清張原作の『点と線』(1958年、小林恒夫監督・井出雅人脚本)が有名なようですね。

山田 『点と線』はかなり面白い映画でしたね。この頃の日本映画は面白いものばかりで、私はただめちゃくちゃに何でも観ていただけで、比較とか影響とかを分析したりすることもできないんですが(笑)。でも、やっぱり井上梅次かなあ、『六個嫌疑犯』を観て思い出したのは。

-- 『第六の容疑者』以外ですと、井上梅次監督作では、どんな映画が連想されるのでしょうか?

山田 大スターの石原裕次郎主演の映画以外なら何でも。もちろんミステリー映画ですが、最高は『死の十字路』ですね。江戸川乱歩の原作でしたが、それ以上にやっぱり映画的なテンポのいい話法ですね。

-- 山田さんのご指摘を受けて井上梅次の『死の十字路』を見たのですが、疾走する車のフロントガラスの四角い枠を入れ込んで夜の街が撮影される冒頭部分のスピード感、おっしゃる通り『六個嫌疑犯』の出だしのタッチに似てる! と思いました。三國連太郎が新珠三千代のアパートでゴロリと仰向けになった時の真上からの俯瞰ショットもあって! 林摶秋作品と井上梅次作品を同時上映できたら面白いでしょうね。ところで、サスペンスやミステリーの視覚的表現ということでは、ヒッチコック映画を忘れるわけにはいきません。回想場面でゆすり屋の男の山高帽の影が、カーテンに写っていたりするところ。『五月十三傷心夜』や『六個嫌疑犯』の殺人回想場面で真上に近い天井の位置から対象を一望するカットは、当時世界をあっと言わせた『裏窓』(1954年)や『サイコ』(1960年)を思い出させます。

山田 ヒッチコックはそうしたテクニックの極致というか集大成というか、頂点ですからね。フランソワ・トリュフォーが見事に分析したように、ヒッチコックのサスペンスというのはテクニックというより、演出の基本なんですね。でも、まあ、影響というか、刺激というか、他の作品を見てヒントを得るとかいったようなことは当然あるとは思うのですが、『六個嫌疑犯』はそういった影響とかはあまり感じさせず、ごく自然に映画の展開に応じてうまく撮っているなあという印象を受けたんですね。影響という点では特に関係ないかもしれませんが、日本映画で回想シーンをすべて円形のボカシで囲む木下恵介監督の『野菊の如き君なりき』(1955年)を思い出しましたね。いい映画でした。

-- 『野菊の如き君なりき』は、ありがたいことにYouTubeに予告編がアップされていまして(笑)、円形のボカシが入っている雰囲気を見ることができました。ところで、『五月十三傷心夜』(1965年)は一粒で二度噛んで美味しいというような作品で、前半はメロドラマ、後半はサスペンスというまったく異なるタッチの組み合わせでした。すぐに続けて本格的なミステリー映画『六個嫌疑犯』を撮ったということは、やはり、この時期の世界的なサスペンス映画、ミステリー映画の傑作に刺激を受けたことがあるのかもしれませんね。前回お話をうかがっている時にも思ったのですが、1950-60年代は世界中で映画的な表現が刷新されていった時期だったのでしょうね。叙情的な『錯恋(丈夫的秘密)』の頃とはタッチが違いますね。

山田 『六個嫌疑犯』の撮影は陳正芳と簡榮添で、撮影監督は頼成英ですね。

-- はい。TFAI(台湾國家電影及視聽文化中心)の資料によると、頼成英は1931年台中生まれで、1950年に農業教育電影公司(中央電影公司の前身)に練習生として入社し、1955年に『山地姑娘』(香港から来た黃卓漢が台湾で製作)で一本立ちした人で、台湾を代表するキャメラマンの一人です。1958年に日本に派遣されて大映で本間成幹に師事し、島耕二監督のカラー作品『細雪』(1959年、大映)の撮影を見学したり、東京現像所でカラーフィルムの現像を学んだり。円谷プロではブルーバックの特撮を見学して、東映アニメの製作過程も見学したそうです。

山田 勉強熱心だったんですね。台湾映画も急上昇していくわけですね。

-- そういう時期だったようですね。同時期に活躍したキャメラマンの林贊庭さんの著書などからも、当時日本に派遣されたキャメラマンが新技術を猛烈な勢いで学んでいた様子が伝わってきます。『六個嫌疑犯』撮影監督の頼成英も、1959年に帰国して金馬奨(台湾のアカデミー賞)をはじめ数々の撮影賞を受賞しているので、『六個嫌疑犯』撮影の頃には、気鋭のキャメラマンだったはずです。撮影には他に陳正芳、簡榮添がクレジットされています。

山田 夜の街のリアルな、生々しい雰囲気など、うまくとらえて、いい感じですよね。

-- 現像も林摶秋自前の湖山スタジオ現像部でやっているのが、すごいなあと思います。今回のDVDもデジタル修復のおかげもあってか、濡れたように重みのある色調に見えます。林摶秋が撮影当時すでに現像技術でも相当の研究をしていたんだろうなと思わされます。

山田 台湾語映画の勃興期のような勢いを感じさせるようですが……。むしろ絶頂期だったのでしょうね。

-- 台湾語映画の勃興期は林摶秋のデビュー作『阿三哥出馬』(1959年)の時点で、すでに終わりかけていたと言われますが、1960年代後半は台湾語映画が量産された時期ですので、『六個嫌疑犯』にはそうした勢いがあるのかもしれませんね。

林摶秋映画の「色」

-- この作品を最後に、林摶秋は映画界から足を洗ってしまいます。石婉舜さんによるインタビューに答えた林摶秋の説明によれば、テレビの登場や、養成した役者を契約で拘束しなかったためにちりぢりになったことなど理由はさまざまあるようですが、「映画を撮るには「色」(エロス)が必要だが、国民党政権下では色は黒(アナーキズム)も白(白色テロ?)も黄色(エロス)もNGだったから」という言葉には納得させられます。

山田 絶望的な状況だったんですね。最後のあがきだったわけですね、作品にはそんな感じはまったくありませんが。

-- 「色」といえば、宴会でエロチックなダンスが披露される場面などもありましたね。

山田 あの場面は、まさに「色」、エロもエロで(笑)、なんか台湾独特の暗黒街のような雰囲気でしたね……。商談なんかしながら、個室のエロチックなストリップをたのしむみたいな(笑)。

-- かなり刺激的ですよね(笑)。張昌彦さんのご指摘によると、あれは当時の北投(温泉地)の文化(宴会、歌、色っぽい踊り)を反映しているのではないか、ということです。プロパンガスやコーヒーなどを作品に登場させて同時代の空気を反映していることも、この映画の魅力として挙げています。ちなみに、北投温泉地はスタジオのない小さな台湾語映画の製作会社が、旅館ごと貸し切って撮影場所&宿舎&会議室のように使っていたので、現在の北投温泉博物館には台湾語映画の展示コーナーもあるようです。ノスタルジックな魅力が、いまの若者にも人気みたいです。もっとも、林摶秋の場合は、自分のスタジオがあったはずですが。

山田 いろんなところに目をつけて手を拡げていたのに、映画のやりかたがアナーキーすぎたんでしょうかね、一挙に戒厳令下で潰されてしまったわけですか?

-- 戒厳令が潰したというのは難しいところですが、『六個嫌疑犯』の冒頭で林摶秋が「言い訳」を掲げなければならなかったように、戒厳令下では撮ることのできる内容が制限されてしまったということはあると思います。また、もともと政府は公用語である北京語の映画を間接的に支援していたところに、1960年代半ばには、リー・ハンシャン(李翰祥)やキン・フー(胡金銓)という巨匠が香港から台湾へやってきて北京語映画の大ヒット作で市場を拡大した。いっぽう、草の根的に、アナーキーに製作された台湾語映画は、政府からの支援もなく、経験豊富な映画人が大資本で撮る北京語映画には太刀打ちできなかった、といわれます。また、テレビの登場が決定的だったという説もあります。テレビの登場で映画産業が斜陽化するという傾向は、世界中で起きたのですよね?

山田 そうですね。世界的な現象ですね。その後も、映画は落ち込む一方ですね、残念ながら。

-- もし、林摶秋が戒厳令下ではない時代、もっと遠慮なくさまざまな「色」を撮れる時代に映画を作れていたら……と想像してしまいます。『丈夫的秘密』の張美瑤、『五月十三傷心夜』で優しい姉を演じ、今回は不倫関係を脅される妻役の張清清。『五月十三傷心夜』で我儘な妹を演じ、今回は天真爛漫な社長令嬢役の陳雲卿。いずれも魅力的ですが、私はどうも悪女のほうに目が惹きつけられる傾向が……(笑)。『五月十三傷心夜』でいえば、法廷で罪を告白して張清清を救う明珠役の張美鳳(別名:東方美鳳)、今回でいえば秘書・陳黛玉役の夏琴心の太々しい感じに魅力を感じます。

山田 どの映画でも女優たちは素晴らしいと思います。悲運の女を演じるにしても、悪女を演じるにしても、とてもドラマチックですよね。

-- ここまで4作品をご覧になって、林摶秋はどのような監督だと感じられましたか?

山田 何でもこなせる模範的な名監督としてリーダーシップを取れた人たり得たんじゃないでしょうか。プロデューサーとしても、俳優学校の指導者としても。林摶秋が『六個嫌疑犯』を最後に映画から退いたというのは本当に残念ですね。

-- もっと多くの作品を観たかったですね。

山田 しかし、すごいですね。石婉舜という人の執念の研究の力もあって、台湾の国家電影及視聴文化中心のような機関が、わずかに残されたフィルムから林摶秋という知られざる映画作家の仕事の全貌とまではいかなくとも、可能な限りをレストア(修復)してよみがえらせたわけですよね。日本映画も『男はつらいよ』シリーズなんかのレストアは進行しているけど、映画史的な発掘をふくめて見習うべき羨ましいくらいの文化的作業だと思います。

(完)

構成 三澤真美恵、監修 山田宏一

山田宏一(やまだ こういち)プロフィール:1938年、ジャカルタ生まれ。東京外国語大学フランス語科卒業。映画評論家。『トリュフォー ある映画的人生』(平凡社ライブラリー 2002)、『美女と犯罪―― 映画的なあまりに映画的な』増補版(ワイズ出版、2001)、『映画的な、あまりに映画的な――日本映画について私が学んだ二、三の事柄(Ⅰ・Ⅱ)』(ワイズ出版、2015)『ヒッチコック 映画読本』(平凡社、2016)、『ハワード・ホークス 映画読本』(国書刊行会、2016)など、著書多数。

注1)東宝オフィシャルサイトによれば、1932年に(株)東京宝塚劇場(取締役社長 小林一三)として設立された(https://www.toho.co.jp。2022年4月4日閲覧)。また、Wikipediaによれば、宝塚映画は1938年に宝塚歌劇団の付帯事業としてスタートし、1941年に戦局の悪化で閉鎖されたが、1951年に阪急電鉄の全額出資で「宝塚映画製作所」として再出発した(https://ja.wikipedia.org/wiki/宝塚映像。2022年4月4日閲覧)。

※ 本研究はJSPS科研費 JP20K12330の助成を受けた成果の一部である。