教員の元気が出る会 vol.20

久しぶりにオフラインで元気が出る会を行うことができました。

言葉を交わさなくても、今ここにいること。感じていることが分かるってやっぱり大切だなと思いました。

1、テーマと参加メンバー構成

【第20回】

テーマ:「読書感想文等について考える」

参加者:小学校教員 4名

中学校教員 2名

高校教員 3名

地域 2名

2、会の流れ

①恒例の自己紹介タイム

所属、名前、今の元気度+その理由、読書感想文や図画展に関する思い出

*全員ではないですが、良い思い出を話す方の方が少なかったです。賞をもらってうれしかったけれど…逆に賞ねらいだった!

②読書感想文とはそもそもなぜあるのかインプットタイム

ネットの情報などからまとめたものを紹介しました。

③ひたすらフリーで話すタイム

読書感想文のメリットデメリットの話から、図画展の話、審査員の話、型の話などなど、テーマがあるようなないような、でもとても本質的な話になったような気がします!

④ふりかえりタイム

紙に印象に残ったこと、考えたことなど、それこそ「型」を決めずにそれぞれ書きました。

3、読書感想文とは

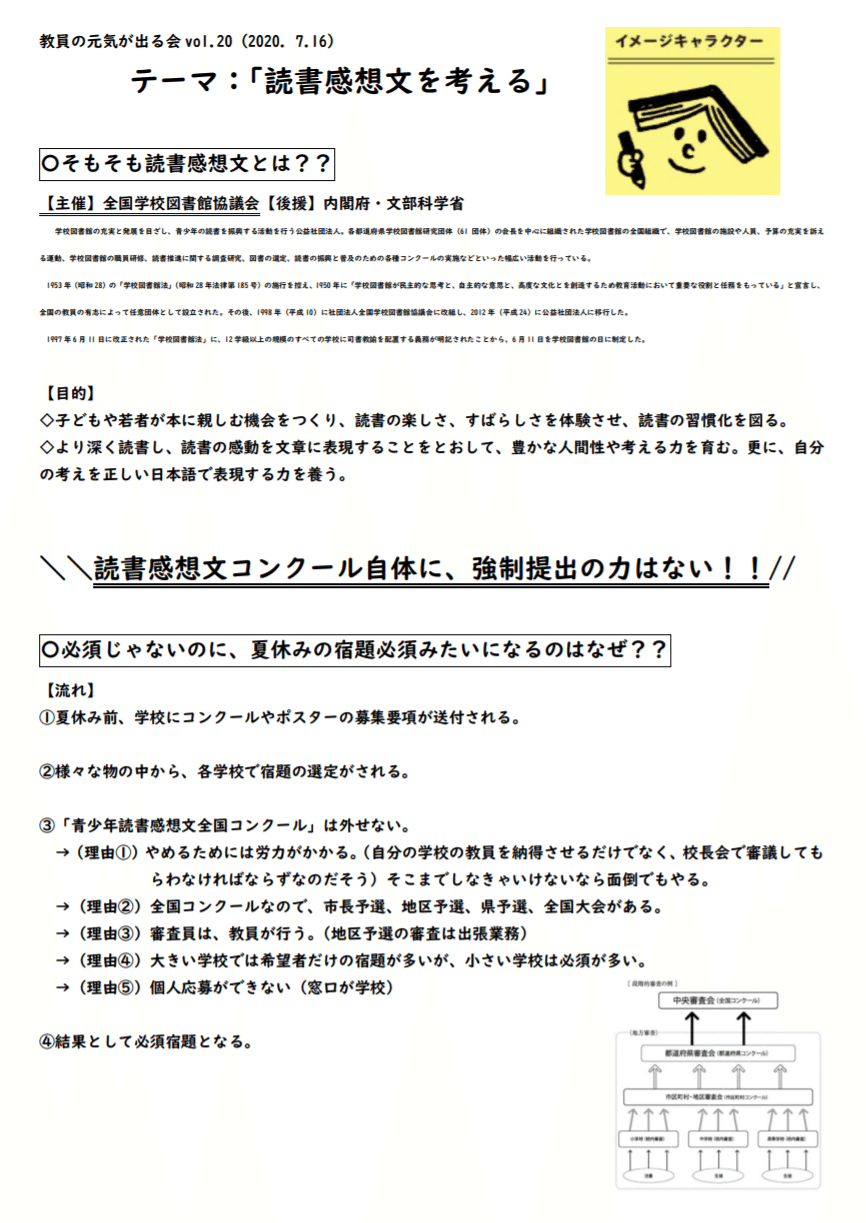

こちらにもまとめましたが、主催は教員の有志で集まった「全国学校図書館協議会」です。「青少年読書感想文全国コンクール」は、この団体が行っていることが分かります。

目的も2種混合になっています!

①本を読もう!

②正しい日本語で表現できるようになろう!

フリートークの中で、2種混合になってるから難しいよね。との話になり納得させられます。

4、フリートークの中身

全てを紹介するのは難しいので、いくつかまとめてお伝えします。

(1)評価について

賞を取らせる指導ができる先生が偉い?

賞をとる作品がすごいのか?

作品を見慣れてくると、賞をとる作品かどうか分かるようになる。

△画一的な評価に陥っている可能性

△他者評価ありきになっている可能性

◎読書感想文も図画展も自己評価が大事!

◎複数の目で評価する。

◎書き手の「伝えたい思い」が伝わるような作品になっていればよい。

◎指導するのは、こどもの「伝えたい思い」を形にするための手法。

(2)目的について

出さなきゃいけないから出させている?

何のためにやっているか、あいまいなまま進めがち。

△書くことがただの作業になり、苦痛

△コンクールに通るような作品を書かせるための指導になってしまう

◎読書感想文は、「本を読むこと」がまずの目的なので、どう読ませるかのしかけを考えることに時間をかけたほうがよい。

◎良い本に出会うと「伝えたい!」気持ちが自然と湧いてくる。

◎相手意識、目的意識が強く芽生えた時がチャンス

◎アウトプットの一つが感想文なだけ。

◎4コママンガ、ポップ、絵など、本当は様々な手段がある。

◎感想文も、もちろん大事な一つのアウトプット表現の一つ。

(3)型について

絵も、感想文もどう指導したらいいかそもそも分からない。

型にはめないほうがいいけれど、そもそもはめる型すらわからない。

型は指導しちゃダメなのか?

△自由に書いていいよ。というものの、目の前の子どもが困っている。

△でも型にはめたくない。

◎守破離という言葉そのもの。教え方(型)を知ることは悪いことじゃない。

◎様々な型を知っておくことが強みになる。

◎様々な型を提示し、子ども達が選択できるようにする。

◎なんのためのこの時間なのかを忘れないでおけばそれでいい

5、おわりに

こうしてまとめて、アウトプットしてみると、とても大切な気づきのある時間だったことが分かりました。

フリートークの最後に出た「型」の話ですが、そこに私は「年代の役割」という視点も加えたいと思いました。

「守破離」は、若手教員が簡単にできるものではありません。やってはいけないわけでもありませんが。

10年くらいは、型を中心に学ぶことも大事だろうし、それが、「破」ための自信にもつながると思います。

大事なのは、10年以上経験のある先生たちがどれだけ「破」れていくかだなと思いました。そんなかっこいい大人の姿をみて下の年代はあこがれるのだと思います。

10代(小中高生)のあこがれになることも大事だけど、20代、30代があこがれるような大人がたくさんいる職場はとても素敵な職場だと思います。

様々な年代が出会うこと、交流することで生まれるものがたくさんありそうだなということを改めて考えた。そんな元気が出る会になりました。

最後に、参加者おすすめの本を紹介します!