あかりアートは作品を通じたコミュニケーション|あかりアート展入賞者インタビュー 和田さん

岐阜県美濃市が、日本に、世界に誇る文化「あかりアート」。見て楽しい、作って楽しいあかりアートの魅力をもっともっと知って欲しい。

そこで、美濃和紙あかりアート展の入賞者に、あかりアートの魅力やあかりアート作りの楽しさ、上手に作るコツ、あかりアート展を最大限楽しむためのポイントなどを聞く連載企画がスタートしました。

今回お話を伺ったのは、第27回美濃和紙あかりアート展でライトアップ賞を受賞された和田さん。

和田さんのあかりアート作りへのこだわりや、あかりアートを上手に作るためのポイントなど、これを読めばこれまで以上にあかりアートを楽しめること間違いなしです。

気付けば毎年出展していたあかりアート

ーー和田さんがあかりアートと出会ったきっかけはなんですか

あかりアートを知ったのは専門学校に通っていた頃です。プロダクトや家具などのデザインを学ぶ専門学校に通っていたのですが、1年生の課題であかりアートを作って美濃和紙あかりアート展に出展することになっていました。

それまでにも和紙を使って物作りをしたことはあったんですが、あかりアートのことは知らなくて。和紙を使った作品を出展したのも初めてでした。

もう7年ほど前のことですが、そこからあかりアートの面白さにハマって毎年あかりアート展に出展し続けています。和紙の質やデザインがあかりアートの見栄えを左右するので、毎年、美濃市に和紙を買いに行っています。

ーー和田さんが感じているあかりアート作りの楽しさはどんなものですか

自分の作品が展示されて、一般の方に見ていただくことで、作品を見た方から直接反応を貰えることが楽しみですね。特に、作品に込めた意図が伝わったときが一番嬉しいです。

他にも印象に残っているのは、小さな子が「これきれいだね」と言ってくれたときです。子どもって、技術がどうとか、誰が作ったとか、そんなことは関係なく、すごく純粋な目で作品を見ています。

だから、そういう純粋な目で見て綺麗だと言ってくれたのはすごく嬉しかったです。実際、小さな子が好んで見ている作品の前には人が集まることも多くて。作品の素晴らしさを感じ取る力があるのかもしれませんね。

どうやったらもっと綺麗に見えるか。難しいからこそこだわる

ーー作品を作るときに大切にしていることはありますか

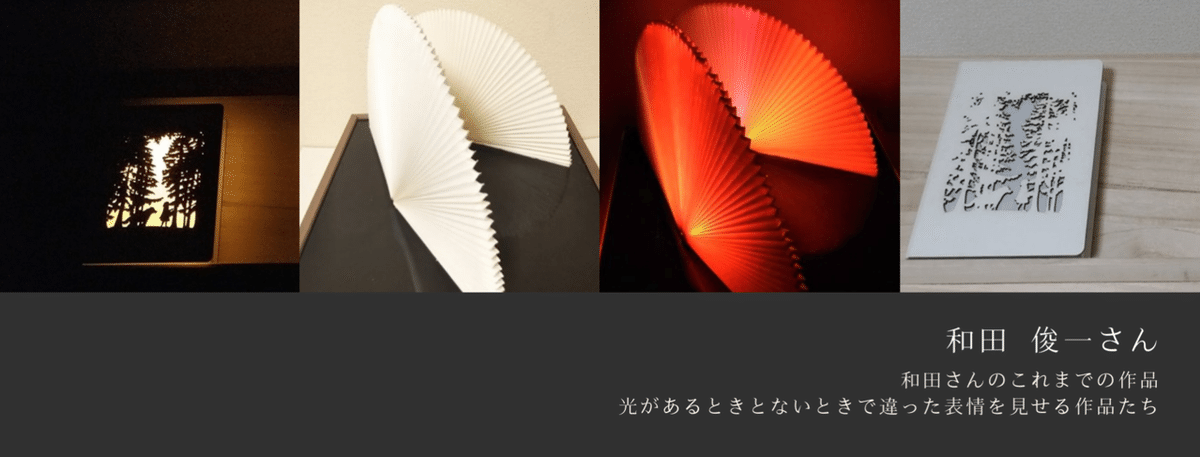

あかりアートはあかりをつけたときにどう見えるかが大事なんですけど、私が作るものは光っていないときでも綺麗に見えるように意識しています。

例えば、作品全体として形が整っていることや、折ったり染めたりしているところの精度など。光っていない状態の見栄えも大事にするのが私のあかりアートです。

あとは、これまでに10個くらいの作品を作ってきて、昨年も審査員賞をいただいたり、専門学校時代に入選もさせていただいたりしたんですが、毎年、違うことをやろうと考えています。もちろん同じ部分はあるんですが、手法を変えたり、新しい技術を取り入れたりして、常に新しいことへの挑戦を大事にしています。

ーー今回の作品作りで注目して欲しいポイント、苦労したポイントはどこですか

和紙の特性や紙質を活かして作っていて、染めたり、折ったりという加工をしています。紙を重ねることによって光の強弱がつくところだったり、染めてグラデーションをつけたりしているところはぜひ注目して欲しいです。

特に色の染み込み具合の調整には苦労したんですよ。どうやったらもっと綺麗に見えるのか、濃い部分と薄い部分を作るためにはどうすればいいのか。何度も試行錯誤して今回の作品が完成しました。

その和紙だからこそできることを考えてみる

ーーこれからあかりアートを作ってみたい方は、どんなことに気をつけて作ると上手に楽しく作れると思いますか

初めて作る方は、まずは無地の紙で折るところや曲げるところを考えて作ってみるといいと思います。そうやって和紙を使って形を作ることを体感してみることが大事です。実際に手にとって、触って、初めてわかることがあると思います。

和紙を折るときのポイントは、0.5mmくらいの薄い鉄製の定規で線を作ることです。何もせずにいきなり折るとぐちゃぐちゃっとした折り目になります。定規を軽く押し当てて折り目をつけるだけで綺麗に折れるので、ぜひ定規を使ってみてください。

あとは、どういうふうに作るか、と工程を考えて組み立てる順序を考えてから作るとうまくいきやすいです。と言いつつ、私は工程を考えてからやるときと考えずに思うがままに作るときががあるんですけどね。ちょっと煮詰まったなというときにとりあえずやってみることで、これいいかもな、というアイデアが出てきたりします。

ちょっと作り方がわかってきたなという方は、使う和紙の模様を大事にする意識を持つといいですね。作品の中には、和紙をぐちゃぐちゃにしたり重ねたりして、和紙である必要性を感じないものがあります。

和紙には和紙を作っている人の思いが込められているんです。だから、和紙の模様や特性を生かしつつ、自分の作りたいものを作っていくことで、和紙を作っている人も嬉しいし、その和紙だからこそ作れる作品が生まれると思います。

和紙と一言で言っても柄も全然違うんです。私もいまだに和紙をどう活かそうか迷うことがあります。毎年、美濃へ行って和紙を購入するんですけど、和紙を見ながらどんなふうに使えるかを考えるのも楽しむポイントじゃないかなと思います。

光と影、構造。作品にどんな意図が込められているのかを考えてみる

ーーあかりアート展を楽しむためにどんなポイントに注目するといいと思いますか

それぞれのあかりアートが並んでいるのを見ているだけでも綺麗で楽しいと思うんですけど、それ以上に見るポイントということであれば、実際に私が見ている部分を教えますね。

初めに見るのは全体のフォルムです。次に構造。和紙を折ったり重ねたりと、どう加工しているかを見ています。最後に、ライトをつけたときの見え方、陰影のあり方です。

パッと見たときの形の綺麗さや、和紙を通してどのように光と影ができるかは、あかりアートの面白い部分だと思います。構造をチェックすると自分が作るときの参考にもなりますね。

編集後記

和田さんのお話で特に印象に残っているのは、「あかりアート展で他の人の作品を見るのも楽しい」「あかりアートのアイデアはあかりアート展が終わってすぐに考え出していて、ずっと頭の片隅にはあかりアートがある」という言葉です。

作るのも見るのも好き、一年中頭の片隅にあかりアートのことがあるというお話から、和田さんのあかりアートへの愛が伝わってきました。

作っている人がどんなところにこだわっているのか、どんな技術があるのかを知り、実際に作ってみることで、これまで以上にあかりアート展が楽しめそうですね。

次回のあかりアート展も楽しみです。

取材・文=澤田おさむ