大江健三郎『死者の奢り』 を読んで - 絶望の中にあるのは希望だ

おごり【×奢り】

読み方:おごり

1 ぜいたく。奢侈(しゃし)。「—を極める」

2 自分の金で人にごちそうすること。「これは私の—だ」

英語タイトル: Lavish Are The Dead (死者は贅沢だ)

大江健三郎の『死者の奢り』を読みました。小説内に出てくるように死体を保存するためにアルコール水槽に漬けることは実際には行われていない (そもそも死体保存に適さない) ようですが、あたかも目の前にあるかのようなリアルな描写が印象的でした。

終始、死体から漂う混沌とした絶望的な雰囲気を感じる物語です。しかし私は読み終わった後、絶望感とは全く異なり、希望への豊かな士気が込み上げて来ました。

それは主に主人公の行動の変化によって感じました。主人公は初め、アルバイトとして管理人に言われるがままに自らの行動を決定します。しかし、彼は小説の最後に事務室に報酬を払わせるために、自らが交渉せねばならないと決心して物語は終わります。

これは主人公が自らの人生の手綱を握る決意をし、社会に自ら働きかけることを決めたと言う比喩だと考えました。

死者、管理人、女学生そして大学の教授や生徒たちとの関わりを経て、彼の中に実存主義的な考えが芽生えたことを表していると読み取れます。特にサルトルの実存主義の考え方の一つである "アンガジュマン" を感じます。

サルトルの実存哲学の中で有名な "実存は本質に先立つ" と言う思想も、小説の中での生者と死者の交わりの中で強く感じました。

死者は完全に <<物>> と扱われます。しかし、その一方で彼らは生者の前で悠然と構えているようにも感じました。傲慢とさえ表現できると思います。

そこには過去に起こったことやそこで積み上げられたことは、今生きる私たちには変えることができず、私たちはその中で生きる以外の選択肢が与えられていない不条理があります。

トラックの二台へはうまく死体を載せることが難しく、雑役夫たちは手を滑らせ床の上へ死者の一人を横転させた。

「大切に扱ってくれ」と怒りにふるえる声で管理人が叫んだ。

「ぜいたくなものだな、こいつら」と雑役夫が低い声でいった。

もちろん過去の人間の積み上げがあるからこそ今の生活がある、と重々承知しているものの、果たしてその全てが次世代に守られるべきものなのか?という疑問は誰しもが思ったことがあるのではないでしょうか。

戦前を幼年期として過ごし、青年期から先の人生を戦後として過ごした大江健三郎の過去の過ちへの憤りのようなものを感じました。

それと同時に、大江健三郎の過去に縛られずに自らの人生を生きるべきだ、といった次世代への力強いメッセージが込められていると思いました。

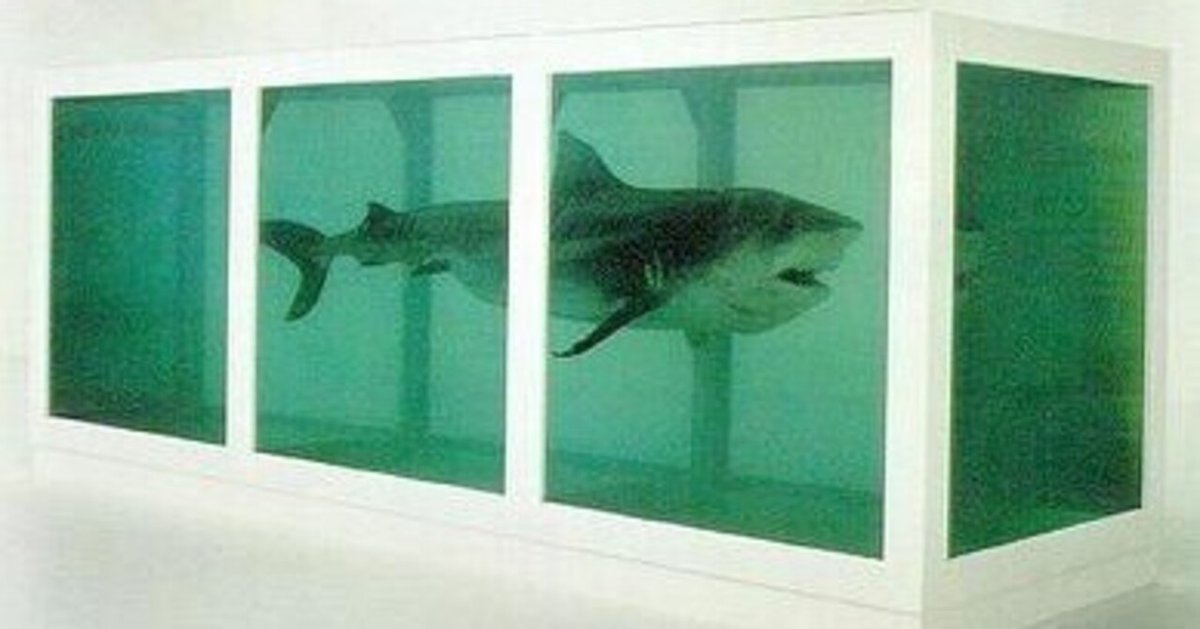

余談になりますが、この小説を読み終わった後、とある作品を連想しました。ダミアン・ハーストの The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living (生者の心における死の物理的な不可能さ) と言う作品です。

死んだサメの死体をホルマリン漬けにして展示するという、非常にセンセーショナルな作品です。

この作品内で使用されたサメの捕獲を依頼する時、ダミアンは漁師に「あたなを食べてしまうほとの大きさ」の魚を希望したそうです。この作品ではサメは "人を怖がらせる" 本質を持っていると考えることができるかもしれません。

死んでホルマリン漬けにされてもなお、その本質は残るのか?

実物を見たことがないのでこの問いには答えられませんが、ぜひ人生で一回は見てみたいものです。