FocusCalm™と脳波測定アプリで集中力を高める|museよりオススメな理由とは?

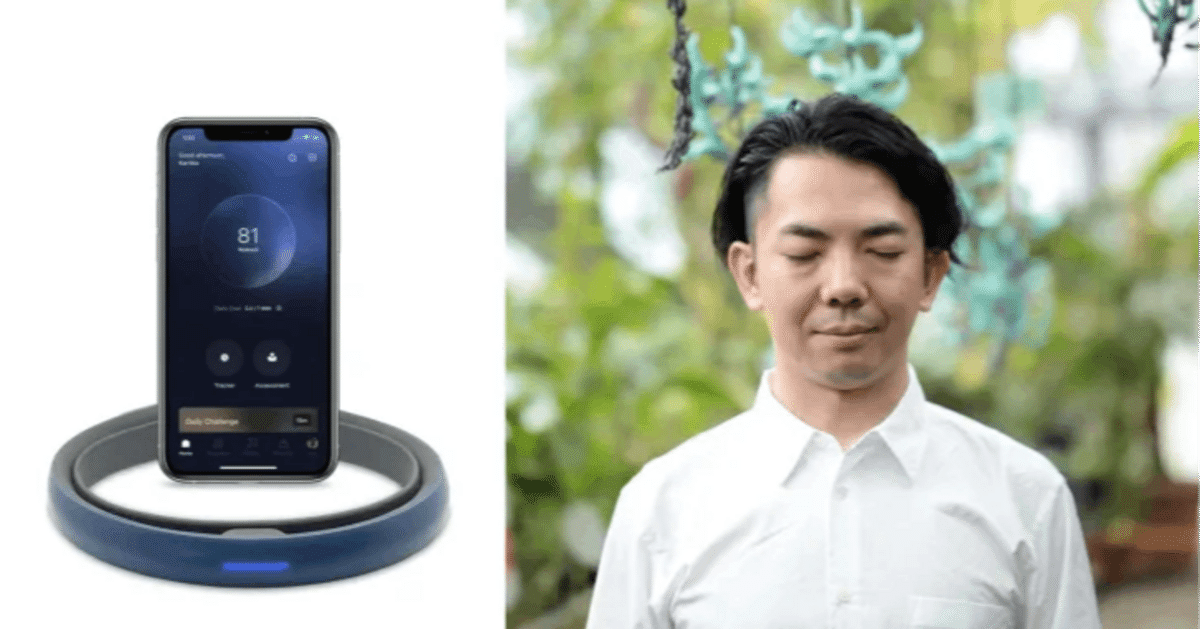

Source of cover photo : brainco.tech

マインドフルネス研究所の4回目の記事では、脳波計 FocusCalm™ を取り上げます。瞑想歴25年以上の松村憲さんが実際に使用してみた感想や、ビジネスシーンでの活用可能性についてお話しします。

以前、脳波計Museの使用感をレポートしましたが、今回はFocusCalmとMuseの違いや、チームビルディングへの応用可能性など、幅広く議論できればと思います。

まず脳波計を使って集中力を向上させる仕組みから説明します。

脳波計で集中力を向上させることができる仕組み

松村憲:脳波計を使うことで、自分の脳の状態をリアルタイムで把握できます。これにより、瞑想前後や瞑想中の脳の状態を知ることができ効果を実感することにより、集中力向上につながるのです。

脳波計は、脳の電気的活動を測定します。集中時とリラックス時では脳波のパターンが異なるため、それを可視化することで自分の状態を客観的に知ることができるのです。自分の脳の状態を知ることで、集中力が高まっている時の感覚を学習できます。それを繰り返すことで、意識的に集中状態に入る能力が養われるのです。

マインドフルネスは集中力とリラックス力を高める実践トレーニングで、脳波計はその効果を可視化し、客観的に測定する道具として機能します。

s子:興味深いですね。では、FocusCalmを実際に使ってみた感想を聞かせていただけますか?

FocusCalmの使用体験と効果

松村憲:今ちょうど対話をしながらFocusCalmを着用して使います。こんな感じで、今は普通にしてる状態を着用して測定しています。ここのバンドの額の真ん中の部分が脳波の状態によって光の色が変化します。

現在は、普通に会話をしている状態なので、黄色・オレンジ色に光っていて、これはニュートラル・中性っていう脳波状態を示しています。

意識的に瞑想を行っているのではなく、こうやってオンライン会議でお話ししているときは、こういう感じです。

でも作業し始めたり、文字を打ったりすると脳がアクティブモードに入り、おそらく脳波のβ波が強くなる結果、ここが赤く光ります。

今ちょっと赤くなってきましたね(実際に着用した状態②)。

ちょうど今(オンライン会議中にマツケンさんの画面がフリーズしていました)のように、焦ったりすると赤くなります。

このように、怒りや焦りを感じた時も同様に赤くなりますね。

一方で、FocusCalmを着用した状態で、呼吸や身体に瞑想的な意識を向ける瞑想的な意識状態を作ると、私の場合はすぐにおでこの部分のライトの色も青く光り、結構一気にリラックス モードに移行したことが見て取れます。

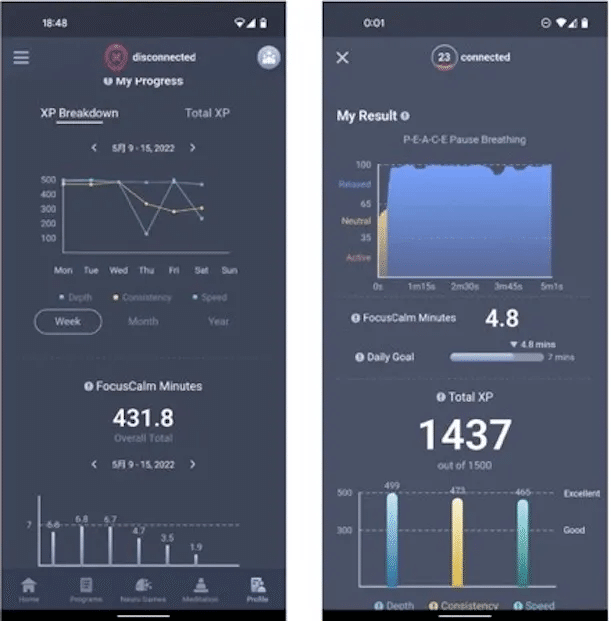

だから、瞑想してすぐにリラックスモード入れるか否かっていうのも図3の右下のグラフの緑色の『スピード』ってスコアに現れるし、目で見てもこのおでこの部分のライトの色で変化が分かります。

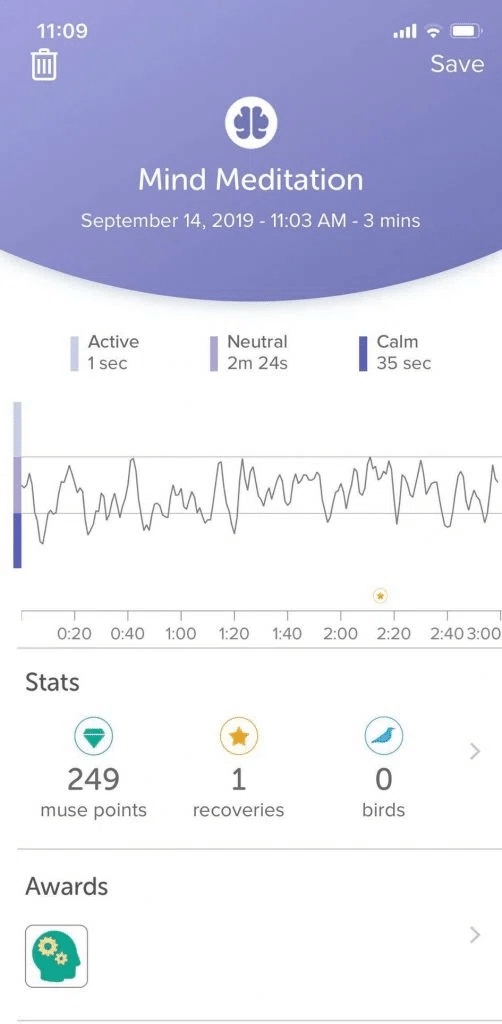

このスピードは、FocusCalm付属のスマホアプリでは「スピード」スコアに反映されます(下図右側の緑の棒グラフ)。また、水色の棒グラフの「デプス」スコアは瞑想状態の深さを、黄色の棒グラフ「コンシステンシー」スコアは集中の持続性を示し、本当に集中できているか、雑念で集中が途切れているかによってスコアが変化してきます。

Source : GoodBrain

あと、私はまだ試していないんですけど、集中とリラックスを測れるアプリは別物なんですかね?

s子:はい、元々のFocusCalm付属のアプリじゃなくて、ハコスコ社のGOODBRAINアプリをスマホにダウンロードしてFocusCalmと連携して使うと調べられるしいです。

またこのアプリではグループ計測で遠隔でもいろんな人が測定してそのデータを共有したり、バックアップを取ったりとかもできるらしいです。

FocusCalm™のアプリで集中とリラックスのトレーニングができる3つの理由

松村憲:なるほど。

脳波計FocusCalm™を使ってみて、色々と興味深い機能や効果があったので、ここで3つご紹介します。

1. リアルタイムに脳波の変化を視覚化する

リアルタイムに脳波を可視化できるFocusCalm™はバイオフィードバック ツールとしても機能します。つまり、自分の脳波がどのような状態でアクティブになったりリラックスしたりするかをリアルタイムで確認できます。これにより、自分の感情や思考のパターンを客観的に把握する機会が得られます。

2. ゲーム感覚で集中力やリラックス力を鍛える

また付属のアプリには集中力やリラックス力を鍛えるゲームが用意されています。

Calmゲームでは、リラックスに適した音楽や映像を楽しみながら、心身の安らぎを深めることができます。

一方、集中ゲームでは、プレッシャーのかかる問題に取り組みます。興味深いのは、集中ゲームをやると一気にアクティブに入る(ライトが赤く光る)んですが、集中ゲーム中にリラックス状態を保とうと意識することで、プレッシャーやストレス下でも冷静さを保つ、リラックス状態を維持しつつ集中力を高める能力を鍛えることができる点です。

これは実際のビジネスシーンや日常生活においても非常に有用な能力と言えます。

3. 進捗管理とモチベーション維持

さらに、付属のアプリではトレーニング結果や履歴をグラフや数値で表示してくれます。これによって、自己の成長を可視化することで、継続的な実践へのモチベーションが高まります。

私自身、使い始めた頃は「こんなにリアルに違いが出るんだな」と実感し、変化が可視化されることによって日々の瞑想のモチベーションが大いに高まり、これは習慣化とトレーニングの両面で非常に効果的だな、と感じました。

FocusCalm™の幅広い応用可能性

小島美佳:よく瞑想を始めた初期の頃の方から聞かれる、「今の私の瞑想のやり方で合っているのかしら、正しい方法でできているか不安」というご質問にも、脳波計などで客観的なフィードバックが得られることで、そういった不安の解消や正しいか確認したい人に役立ちそうですね。

また、ビジネスパーソンにとっては、具体的な数値やグラフで結果が見えることがモチベーション維持に繋がりそうです。

松村憲:はい、以上が私がFocusCalm™を使ってみた感想です。

脳波測定アプリの日常的に活用する効果

小島美佳:今お話をされている最中も赤く光ったりして変化が目に見えて、結構面白いなっていう風に思いました。

さきほど言われてた脳波測定アプリ GoodBrainのグループ計測機能で、お互いに脳波のデータを共有したり、職場における皆さんの状態をリアルタイムである程度把握できることをうまく応用できたら、面白そうですね。より効果的なコミュニケーションにも繋がりそうです。

s子:そうすると、例えば、この脳波計をつけてみんなで会議してたら、赤く光り出して「あの人無言だけど、今怒りだしたな」とか、バレバレなんですかね(苦笑)。

松村憲:そういった自己認識や周囲の気づきも早まると思うんですね。

(※注:実際に脳波計を使ったニューロフィードバックによって、認知機能が高まる、という論文もあります。Neurofeedback training of the upper alpha frequency band in EEG improves cognitive performance, Neuroimage, 2011)

これにより、相手の感情やコンディションを理解し、共感できたり適切に対応することが可能になります。結果として、より円滑なコミュニケーションを図ることができるでしょう。

小島美佳:興味深いですね。

私はMuseを使用した経験がありますが、どちらかというと自分自身の瞑想状態をリアルタイムに確認する方がメインの目的だった感じがします。ですから、これから瞑想を始めてみようという方に適しているのではないでしょうか。

一方でFocusCalmの方はお話を聞いてて、瞑想以外にも日常生活やスポーツをする時とかにも使えるようですので、より幅広い応用が期待できそうです。

Muse2とFocusCalmの使用感の違い

小島美佳:あと自分がMuseを使ってる時に、GoodBrain社の比較表にあった4番の身体バランスを見られてたっていうのは全然自覚がなかったのでびっくりしました。

s子:体の傾きとか感知しているって書いてありました。瞑想中に背筋が伸びているか?とかヨガをしている時とかに使えるんですかね。

あと測定に使われる電極の数や位置が、これらの2つの脳波計では違う、という図がGoodBrainのHPに載ってました。

Source : GoodBrain

Museはバンドの裏側にセンサーが7つ(脳波を測る電極は5つ)あるらしいんですけど、FocusCalmはおでこの真ん中のところに3つ集まっていて、前頭葉あたりを集中的に測定するため、より安定した計測が可能とのことです。また、FocusCalmの方は耳周りにセンサーがないので、付け心地がいい、というコメントもありました。

小島美佳:そうなんですよ、Museの場合はセンサーの数が多いからか、全てのセンサーがちゃんと肌と接触していないと「ちゃんと装着しろ」ってエラーが出ちゃって「めんどくさいな」って思いながらやってました(苦笑)。なので、着用している時はあんまり自分が動けないっていうか、そもそも瞑想してるから動くなよって話なのかもしれないですけど、ずっと着けたまま日常生活を送る、というのはMuseの場合は難しいのかな、と感じましたね。

ですから付け心地とか、瞑想以外の時も長時間つけてモニタリングすることを想定すると、おでこを集中的に計測できるFocusCalmの方がいいんだろうなって思います。

s子:ちなみにMuse2は耳のところが痛いとか、挟まってる感じでずっとつけていられなさそう、って感想もありました(苦笑)。

小島美佳:なるほど。FocusCalmはリラックス状態に入るスピードとかも見てくれるんですね。

マツケンさんはどう感じました?結構リラックスに入れてる体感と測定結果が一致していました?

松村憲:そうですね。

今こうやって話しながら脳波を計測してみると、なかなかリラックスには入れないなっていうのが分かりました。注意が散漫になってるなと。

一方で、意識的にリラックス状態に入ろうとしたら、かなり早く変化が見て取れました。スピードとデプスは早くスコアが上がり、あとコンシステンシーも、あーこんな感じなんだな、と実感しました。

やはり見える化してデータ化されると、日々の瞑想や状態を比較できていいですよね。

※注:FocusCalmとMuse2の違いの詳細については、GoodBrain HPの『どの脳波デバイスを買うべき?一年間使用した経験をもとに徹底比較&解説!!』をご参照ください。

脳波計を使った自己認識力向上のメリット

松村憲:他に私が使用してみて感じたメリットを、繰り返しもありますが以下簡単にまとめます。

1, リアルタイムフィードバック

リアルタイムにニューロフィードバックという形で色やスコア・グラフで自分の状態が可視化されることで、瞑想の実践だけでなく、日々の感情や思考の影響や、その結果、どんな効果や変化が起きているかを客観的に把握できます。

2, 瞑想の質の向上

瞑想はいい悪いではないと言われますが、「質の高い瞑想ができた」という感覚と、脳波から算出されたスコアを照らし合わせることで、より効果や変化を実感できます。

3, 長期的な進歩の可視化

また瞑想やマインドフルネスは長期的な習慣化によって、より効果を実感できるものですが、日々の変化は目に見えにくいものですが、アプリで日々の成果や進歩を記録することで、長期的な成果を確認できます。これによって瞑想に対する意識も変わっていくでしょう。

4, ストレス管理の向上

さらに瞑想以外の日々の生活においても、私たちはさまざまな感情やストレスにさらされますが、自己認識力が高まることによって、それらに対して、客観的に対処する方法を選択できるようになります。

脳波計の今後の可能性と展望

松村憲:あとはGoodBrainアプリについては知らなかったんですが、リアルタイム計測や多人数同時に遠隔測定とか興味深いですね。

ガジェットの初期投資代がかかりそうですけど、うまくグループ計測機能を導入できたらチームビルディングとかにも活用できそうですね。

s子:実際にそういう試みも始まってるみたいですね。

松村憲:そうなんですね。

例えば会議の時に脳波を測定しながら普通に進めつつ、その後10分間の瞑想をみんなでやってみた時どう変化するか?とか、そこからもう1回会議してとか、10分-10分-10分ぐらいのサイクルだったら、なんとか普通のビジネスマンでも無理なくできそうな気がします。それで瞑想の前と後で、会議中のおでこのライトの光り方とか変わったら面白いですね。

結果的に、使った人が「瞑想とか呼吸に意識を向けると、なんとなく良くなるんだなぁ」みたいに実感できるといいですよね。

小島美佳:これ前に私がMuseを使っていたのが2019年で今どうなってるかわからないですし、FocusCalmも今後どうなるかわかんないですけど、今現在も研究と連動しながら発展してる感じなので今後のアップデートが楽しみですね。

松村憲:そんな感じがしますね。GoodBrainの公式HPを見てみると、FocusCalmはハーバード大学のイノベーションラボに所属するBrainCo™社(2015年創業)という会社が開発したんですね。そして、どちらの脳波計もMITやNASA、いろんな研究機関で導入されたり共同研究されたりしてるんですね。

FocusCalm™が提案する最適な脳波バランスとは?

小島美佳:ちなみにFocusCalmの場合、一番高いスコアを叩き出してみたい、とゲーム感覚でやろうとした場合は、一番リラックスしてる状態だといいみたいな感じなんですかね?

以前私が実際にMuseを使って瞑想していた時は、集中瞑想の深いところまで行くと鳥がずっと鳴き続ける(calmの状態)んだなって検証ができて(右図 Museの測定データ①)、それで満足しちゃったんですが、、、

このFocusCalmが定義する『いい瞑想』は何なのか、マツケン的にはこういう瞑想をしているときが一番高い点数が出たな、みたいなのを検証したことがあったら知りたいです。

松村憲:はい、多分Museと近いと思います。やっぱり集中ができていて深い、かつその状態を維持できていると、スコアが高くなります。

この集中がぶれるところが脳波が変わるところなので、そうするとおでこのライトが黄色と青と行ったり来たりし始めて、それがコンシステンシーというスコアに影響するんですね。

図3の右上のグラフ(GoodBrainの公式サイトからお借りしました)では、黄色からすぐに青のRelaxedが続いていて、これはかなり深く良い瞑想が続いている状態ですね。基本的にはそこだと思います。

小島美佳:なるほど。

瞑想の入り口としては集中やリラックスが深ければ深いほどいい、というのは全然いいかなと思うんですけど、次に気づき力を上げていこうとすると、注意を向ける範囲を広げたりするじゃないですか。

そういうことをやると、脳波計的には集中度は下がっていると判断されて、リラックス(青色)ではなくて黄色が増えるんだろうな、と思いました。

以前私がMuseをつけて、拡張瞑想でいろんなところに注意を向け、注意を分散させてみたら、Museの判定的にはずっとニュートラルの状態だったんです(上の図 Museの測定データ②)。

こうやって判定されているんだなっていうメカニズムが、ちょっとわかったっていう感じではあったんですよ。

なので、まずは瞑想を始めたばかりの方は、Museの鳥のさえずり、FocusCalmではブルーのリラックスが出るという、集中しつつリラックスしている状態を目指していきましょう、っていうのはすごい理にかなってると感じました。

集中力やリラックスはマインドフルネスの基本でもありますし、最初に説明したマインドフルネスで目指したい状態もそこですし、鍛えられることで効果や変化も色々出てきて実感できるんだと思います。

いわゆるマインドフルネスで言われているような効果の受け取りは続いていくようになったり、慣れてくるとその時間も多分増えてくるかなと思います。

脳波計をビジネスシーンで活用する方法

そこでビジネスマン視点で考えると次に気になるのは、「じゃあ一番そのリラックスっていう青いエリアを増やすためにはどういう瞑想をしたらいいか?」っていうことを、聞きたくなると思うんですよ。

今後、検証できたら面白そうだな、と思ったのは、こういう瞑想すると高いスコアが出やすいよとか、いくつかの瞑想法のバリエーションでリラックスモードに入りやすい瞑想はこれです、みたいなことが分かるとすごく面白いなあと思いました。

私たちは20年以上も瞑想をやってきたので、あんまり参考にならないかもしれないけど、始めたばかりの皆さんとかと一緒に瞑想をやる時に、呼吸にフォーカスをするとリラックスに行きやすいとか、リラックスしやすい方法は人によって違ってくるかもしれないですけど、それも含めていろんな検証実験ができたら、今後さらに有用な活用法とか瞑想法とかも出てくるかも、と思いました。

s子:ちなみにこの脳波計2つとも、付属のアプリのマインドフルネス ガイドは英語しかないんですよね、今のところ。

あとこのFocusCalmの測定データ(図)の左側っていうのは、通常状態で着用したデータって書いてあったんですけど、マツケンさんもこういったデータとか取られてみたりしました?

松村憲:そうですね、さっき生配信中に着けてお見せしたのがそれに近いですけど、ただFocusCalmをつけてればいいってだけですよね。

小島美佳:それって一日中つけてなきゃいけないってことですよね(笑)。毎日つけっぱなしだったら、活動状況によって脳波はぶれますよね。

松村憲:あと面白いのは、試しにうちの子供につけてみたら、黄色と赤に光りました。

これは我々は基本的に、リラックスしながら作業するというトレーニングを受けないじゃないですか。だから普通の人が普通に生活している際は黄色や赤で、青く光る、リラックス状態になるとしたら、夜寝る時、あるいはちょっとしたリラックスした時とかぼーっとしてる時とかに限られるんだろうなと思います。

ただ、こういう活動をしている時はこういう状態なんだな、ということをこういったデバイスで測ってみて、知ってるか知ってないか?という差は大きいだろうなと思います。

小島美佳:なるほどー。

個人的には子供がめっちゃ集中してる時につけて何色が出るかってすごい興味あります。好きなゲームをやってる時に青とかだったらすごいな、みたいな。子供がめっちゃ集中してる時って周りの声が聞こえない、みたいなのありますよね。機会があったら是非やってみてください(笑)。

今お話していて、私はMuseしか使ったことがないですけど、今から買うんだったらFocusCalmにしますね。

s子:最近ちょうど、リニューアルした新宿ハンズの2Fに『新しい文化の芽 発信プロジェクトのBOTTOエリア』っていうコーナーができて、FocusCalmやMuse2を店舗で見たり購入したりできる、とValue pressさんで見ました。

(ちなみにメディテーション ポッドも体験できるそうです)

松村憲:リアルタイムでシンクロしてますね。いろいろ、そういったものが身近に出てきて普及してくるとすごく面白いなと思いますよね。

小島美佳:私もMuseが出てきた時に「面白いな!」と思ったけれど、その他も結構探したけど意外とないもんだなと思ってました。

松村憲:今はMuse 2は安定的には買えなくて、FocusCalmは買える状態だと思います。

s子:アメリカではMuseの上位版?でMuse Sっていうのが発売されたんですけど、日本では電波法の問題とかで、日本で買える最新版はMuse2だそうです (追記、2024年現在、Muse Sも購入できるようになりました)。

あとは、VIE STYLE株式会社が開発したイヤホン型脳波計が、化粧品会社との共同開発で使われている、というプレスリリースも見ました。

小島美佳:私はひとしきりMuseで遊んだ後、面白かったんですけど、攻略したら満足してメルカリに出しちゃいました(笑)。

でも今ちょっと試しにメルカリでMuse検索したら超出てる、まだまだホットな領域なんですねー、なるほどーありがとうございました。

<補足>

マインドフルネスの効果を客観的に知るには?

マインドフルネスの実践によって具体的にどのような変化があったか?という影響や効果を科学的に測定する方法として、代表的な以下の4つの方法があります。

1, 自己申告による主観的な報告の統計を取る:ストレスが減った、感情にとらわれなくなった、よく寝られるようになった、など自己申告による主観的な報告をたくさん集めて集計・統計を取るといったものが以前は主流でした。

そこにリチャード・デビッドソン教授などを始めとした科学者のメスが入るようになり、

2, 心拍数や呼吸数の変化による自律神経のバランスの測定:マインドフルネス瞑想を行うことで自律神経のうちリラックスに関与する副交感神経が優位になります。

副交感神経はリラックスや回復の状態で活発になり、心拍数や呼吸数が下がるのでこれらを計測することで知ることができます。最近ではAppleWatchなどのスマートウォッチでも心拍数や酸素飽和度なども調べられます。

また、

3, ストレスホルモン(コルチゾール)の濃度の測定:副腎皮質ホルモンの一種であるコルチゾールは、脳内の扁桃体がストレスをキャッチするとHPA軸という経路を介して分泌されます。過剰なストレスにより多量にコルチゾールが分泌された場合、血圧や血糖レベルを高め、免疫機能の低下や不妊、胃潰瘍、脳の海馬の萎縮などの悪影響が知られています。

コルチゾール濃度は血液や唾液から測定することができます。

さらに

4, 神経可塑性による脳の変化の測定:神経可塑性によって瞑想で脳の神経回路や特定の領域が再構築されることがわかってきています。例えばチベットのお坊さんなど長期瞑想実践者では瞑想で鍛えられた脳領域が厚くなっていたり、活性化(血流の増加)していたり、ということを脳波計やfMRIを使って調べられ、本当に瞑想で脳が変化する、ということが脳科学的な実験データによって証明されつつあります。

脳の状態をリアルタイムで把握する方法

脳の科学分析では脳波計とfMRIが測定機器として主に使われます。今回のテーマの脳波計の前に、まずはfMRIついてお話しします。

fMRI (functional magnetic resonance imaging, 磁気共鳴機能画像法) の長所と限界

fMRIでは強力な磁場の中に入り、脳内の血流を調べます。基本的に活性化している脳領域には血液が集まり、酸素が消費されるということから、赤血球中のヘモグロビン(具体的には酸素を結合したヘモグロビンと、毛細血管で酸素を放出した後のデオキシヘモグロビンの磁性が異なる現象:BOLD現象)の動態を追うことで、脳のどこが活性化しているか、また構造的な変化を検出することができます。

しかしこの右の写真のような高価な装置が必要で、かつ強力な磁場の中に入るので、例えば体の中にボルトなどを金属製のものが入っていると測定することができません。また時間的な解像度(反応速度)が低く、リアルタイムに脳の活動を追うことが難しい、という難点もあります。

Amazonでも購入できる家庭用脳波計のメリット

一方、脳波計は脳の電気信号を測るため、時間的な解像度が高く、リアルタイムに脳の活動を追うことができます。欠点としては、脳波計はfMRIと比較して空間的な解像度(位置情報)が低く、脳のどこが活動しているかを正確に特定することは難しいです。

ここ数年でヘッドバンド型の家庭用脳波計というものが出てきていて、現在、日本で購入できる脳波計は下の表の左のFocusCalm™(フォーカスカーム)と右のMuse2(ミューズ2)の2つが主流です。どちらもヘッドバンド型でスマホの専用アプリと連携させて使用し、だいたい3万円台で購入できるとのことです。

Museは以前美佳さんが購入・着用して様々な瞑想法をしながら測定してみた、という記事があります。ご興味のある方は読んでみてください。

https://mindfulness-news.org/muse/

Muse2では脳波と呼吸、心拍、体の傾きを調べることで、アクティブ、ニュートラル、カームの3つのどの状態に今自分がいるのかというのをアプリでグラフ化・スコア化して教えてくれるものです。

一方、今回マツケンさんが使われたFocusCalmはリラックスの深さ、維持、リラックス状態に入るスピードの3つの指標で評価されます。

また理化学研究所ベンチャー制度で創業した株式会社ハコスコのGoodBrainというアプリ(無料で使用できます)を使うと脳波データも測定でき、CSVファイルで出力もできるそうなので、検証実験などマニアックにやってみたい人にはこのアプリがおすすめとのことです。さらにGoodBrainアプリではリラックス度と集中度も計測できるということです。

マインドフルネスで目指す【集中力とリラックスが高まった状態】と脳波の関係

実際に私たちが、マインドフルネスで目指したい状態というのをマツケンさんの24講座で使われていた図をお借りして説明したいと思います。

Source : マインドフルネス24講『ストレスは脳の扁桃体から始まる』

上の図は、縦軸が集中度で横軸がリラックス度です。通常私たちが仕事や勉強をしたりと集中して何かに取り組む時は大体この左上の「戦う姿勢」の状態で、脳波でいうとβ波(日常生活で活動している時に優位になる脳波:14〜30Hz)が優位な状態です。これは一過的に集中するのには向いていますが、持続するのが難しく、だいたい90分程度で疲れてしまうと言われています。

一方でマインドフルネスで目指したいのはこの右上の状態で、リラックス度も高く集中力も高まっている状態です。いわゆる時間を忘れて何かに没頭しているような状態、心理学用語ではフローと言います。おそらく脳波的にはα波(リラックス、安静時に高まる脳波:8〜14Hz)が高く、さらに長期瞑想実践者で高くなっているとされるγ波(β波よりも高周波数帯)も出ていると考えられます。

γ波は覚醒状態や認識統合機能などの、高次認知機能に関連していると言われており、これが高いほど洞察力や創造性が発揮されると考えられています。

Source & Copyright : Mindfulness News

GoodBrainのHPでの説明ではγ波についての言及がなかったので、そこまで測定できるかはわかりませんが、集中しつつもリラックスしている状態が家庭用脳波計でも見られるようになると、すごい面白いんじゃないかなというふうに個人的に思いました。(※注:FocusCalmのプロモーションビデオによると、そのような状態になれるとのことです)

ということで実際にFocusCalmで測定したデータ、これはGoodBrainアプリの公式サイトからお借りしてきた図ですが下のようなデータが測定結果として見られます。

Source : GoodBrain

以上、家庭用脳波計についての補足情報でした。

いいなと思ったら応援しよう!