お粥やの物語 第4章3-1 「懐かしい出会いに、僕の涙は止まりません」

僕は姿勢を正してから胸を張った。

「ご覧のとおり、僕の体には、どこにも傷は見当たりません。死んでいないのは明らかじゃないですか。それなら生き返る必要なんてありませんよ」

四人の神様と名乗った人物は口を閉ざしたまま、じっと僕の顔を見ている。

女の人の黒い瞳に滲んでいるのは悲哀の色だろうか。

禿げた老人は口許に深い皺を刻み、白髪の老人は肩を落としている。

手にした赤いボールに頬ずりをしながら、少女がぽつりと言った。

「いと、哀れなり……」

濡れ衣を着せられて会社をクビになったのだから、哀れと言われても反論できない。でも、そのことはすでに四人は知っていたはずだ。いまさら、哀れむことはないだろう。

心臓の鼓動が速くなっていくのを感じながら、僕は畳に膝を付いて立ち上がり、ぐるりと四人の顔を見渡した。怒りで頬が熱い。

「みなさんは何を言いたいんですか。もしかして、からかって楽しんでいるんですか。僕だって我慢には限界がありますよ」

誰も口を開かない……。

それなら僕にも考えがある。

くるりと背中を向けると、六畳の和室から飛び出した。

廊下をバタバタと足音を響かせて進み、狭い階段を駆け下りる。

小さな戸を乱暴に開け、店に足を踏み入れた。

カウンターの向こうに、目を大きく見開いた店主の顔があった。

僕の足音に、何事かと驚いたらしい。

謝ることもせず、カウンターに近づいた。

カンターの上にぽつんと置いてある丼ぶりが視界の隅に入った。手つかずのお粥はすでに冷えていて、表面に薄っすらと白い膜ができている。

その席にいたはずの、男性客の姿は見当たらない。トイレだろか……。

もしかして、お腹を壊したとか。

いまは、その客を心配している場合ではない。

僕は店主を真っ直ぐに見ながら口を動かした。

「あの四人は何者なんですか。僕には、神様だと言いましたが」

お粥やの主人は答えない。いつになく厳しい彼の表情に背筋が冷たくなっていく。

その冷たさに負けまいと、僕は早口に続けた。

「確かに、彼らは僕の心の中を読むことができたし、シンデレラの世界に飛ばすこともできました。でも、それってトリックでしょ。僕を騙したんだ。ご主人もグルなんですか」

お粥やの店主は悲しそうな瞳で僕の視線を受けとめている。

その顔には、神様と名乗った四人と同じ表情が浮かんでいた。

「いと、哀れなり」という少女の声が耳の奥で残響する。

店の奥にあるトイレから、ザーと水を流す音が聞こえてきた。

男の客が戻って来るのか……。そんなこと、どうでもいい。他人に聞かれてもかまわない。いまさら引っ込みはつかない。

「本当のことを教えてください。騙したのなら、騙したでいいんです。騙された僕がいけないんですから。上司に騙されて会社をクビになったんです。騙されるのには慣れていますよ」

店の奥から足音が近づいて来る。僕に振り返る余裕はない。

「路頭に迷っている、僕をからかって楽しかったですか。これでも、頑張って生きて来たんです。嫌なことはたくさんあった。辛いこともいっぱいあった。でも、歯を食いしばってやってきたんです。それなのに……」

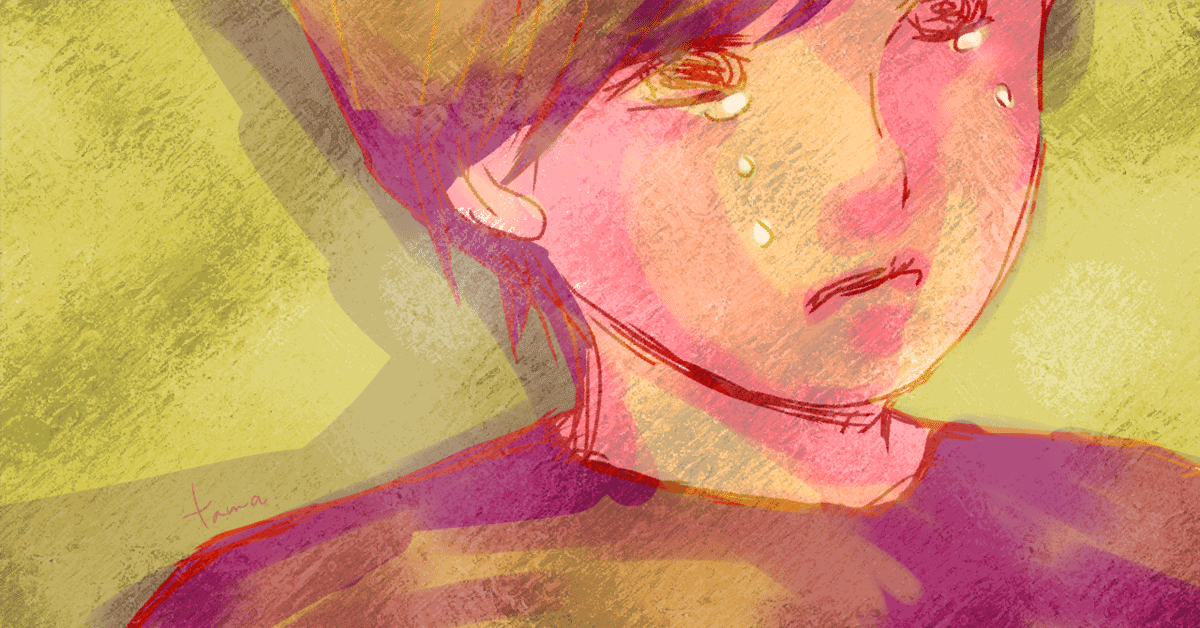

頬を一筋の涙が流れ落ちると、声が喉に詰まった。

「お粥やさんを責めるのは間違いだよ」

背後から、男の声が聞こえた。

その声には、とても懐かしい響きが滲んでいる。

よく知っている人物のはずなのに、それが誰なのか思い出せない。

「謙太が頑張って来たのは知っている」

男の声はどこまでも優しくて、胸の奥にじんわりと沁みこんでくる。

まさか、そんなことが……。

その考えに、体が動かなくなった。

「突っ立っていないで椅子に座ろう」

肩を優しく叩かれ、僕は錆びたブリキのロボットのように、ぎこちない動作で振り返った。

白髪頭の老人は目を細めてニコニコと笑っている。皺が目立つ、少しだけ垂れた頬がプルプルと震えていた。

「その様子じゃ、幸せのビッグウェーブには辿り着けなかったらしいな」

「お祖父ちゃん……」

死んだはずの祖父は柔らかく微笑んでいる。

涙は瞳から溢れ続け、頬をいつまでも濡らした。

第4章3-2へ続きます。