古代日本に「フェニキア人」が渡来してきていたことの証拠とは。

今回は、タルシシュ船から考えていきたいと思います。

“タルシシュの船”として知られるようになった船を造ったのは,フェニキア人です。フェニキア人は,西暦前1000年ごろにはすでに航海術に秀でていました。住んでいたのは現在のレバノンにほぼ相当する地中海沿岸の細長い土地で,北と東と南の三方を他国に囲まれていました。しかし,西には地中海が広がっています。フェニキア人は富を求めてその海に目を向けました。

フェニキアの船乗りたちは,優秀な商船団を作り上げてゆきます。収益が上がり,造船技術が進歩するにつれ,長距離航海の可能な大型船を建造してゆきます。フェニキア人は,キプロスに達した後,北アフリカの海岸沿いに西へ進み,サルデーニャ,バレアレス諸島,ついにはスペインにまで到達しました。

タルシシュ船を運行していたのは、フェニキア人だと言われています。

少し見にくいとは思いますが、下の地図から「シドン」や「ツロ」と呼ばれたフェニキア人の都市が、聖書に登場する約束の地「カナン」の最北部に含まれていたことを確認できます。

フェニキアと呼ばれた地域は、カナンというイスラエル民族の嗣業の地でもあったのです。

そのため、フェニキア人とはカナン人から発展したと考えられています。

フェニキア人は、前代のカナーン人の一派から発展したのではないかと考えられている。「フェニキア人」とは自称でなく、のちのギリシア人によって呼ばれた名で、語源は特産品の貝紫染料に由来する。

フェニキア人は、「フェニキアの紫(帝王紫)」と呼ばれる貝紫染めの布を、高価な交易品として独占していました。

カナン人は、目の細かい生地を織る技術を数世代後になってようやく習い覚えた。ウェン=アモンが旅をした時代には、のちのフェニキアの名産、紫色の布は、もっと北にあってフルリ人とカナン人が住む商業都市ウガリトのみで生産された。

上記によりますと、「フェニキアの紫」は、当初ウガリトという都市のみで生産されており、ウガリトの住民とは、フルリ人とカナン人であったということです。

フェニキア人は、「アルファベット」を発明したと言われていますが、下記によると、楔形文字による初のアルファベットは、国際都市であったウガリトで発見されたようです。

楔形文字を表音文字として使用

最も人々を驚かせたのが、この遺跡から多数の楔形文字の文字版が出土したことであった。国際都市であったウガリトでは4カ国語の語彙対照表も出土しており、アッカド人語やフルリ語、シュメール語も使用された。ウガリト語で書かれた神話や叙事詩が一連のテキストとして発見された。

(引用)ウガリトの書記はここで驚くべき発明をした。それまで知られていた楔形文字を音節文字としてではなく、1字で1つの音価を表す表音文字として用いたのである。それは、わずか30文字からなる楔形文字による初のアルファベットであった。つまり、それまで、主にメソポタミアを中心に使われてきた500種類以上もある複雑な文字体系を一新するものであり、まさに一種の「言語革命」と言えるものであった。<佐藤育子「フェニキアの台頭」『通商国家カルタゴ』興亡の世界史 2009 講談社 後、2016 講談社学術文庫 p.30-32>

フェニキア人とは、のちのギリシャ人による呼称であるため、アルファベットを発明したのはウガリト人だと言えるのではないでしょうか。

このウガリトの住民として、「フルリ人」が挙げられていました。

「フルリ人」とは、楔形文字による初のアルファベットを発明したとされているため、楔形文字(シュメール文字)を使用していた地域に出自を持つ人々であったと考えられます。

フルリ人(英: Hurrian)またはフリ人は、古代オリエントで活動した人々。紀元前25世紀頃から記録に登場する。彼らは北メソポタミア、及びその東西の地域に居住していた。彼らの故郷は恐らくコーカサス山脈であり、北方から移住してきたと考えられるが、確かではない。現在知られている彼らの根拠地はスバル(Subar)の地であり、ハブール川流域や後には北メソポタミアと歴史的シリアのいたるところで小国を形成した。フルリ人達が建てた国の中で最も大きく、有力であったのはミタンニ王国であった。

フルリ人の根拠地とは「スバル」と呼ばれた地だそうで、シュメールと同じメソポタミアの地域にありました。

楔形文字は、シュメール人によってシュメール語の記録のために開発されたものだということです。

そのため、楔形文字によるアルファベットを発明したフルリ人(ウガリト人)とは、シュメール人であった可能性が高いと考えられます。

このフェニキアの地の原住民であったカナン人と「海の民」とが融合し、フェニキア人となったという説があります。

サバティーノ・モスカーティも、「カナン人+海の民=フェニキア人」という式を、ほとんど議論の余地のないものと考えている。この定式は承認されたのだ。

注意すべき点は、ここでいう「カナン人」とは、ウガリト周辺の先住民であったフルリ人(カナン先住民)と、カナン征服にやって来たイスラエル民族とが、混交していた可能性があるという点です。

ハムの子カナンの子孫である「シドン人」とは、フェニキア人のことであると考えられます。

フルリ人(ウガリト人)とは、シュメールに出自を持つ可能性が考えられますが、そのシュメール南部でバベルの塔を建てたと考えられるニムロデも、ハムの子孫です。

それでは、「海の民」とは誰でしょうか。

ペリシテ人

前12世紀頃、エーゲ海方面から地中海東海岸に進出した「海の民」の一派と考えられている。ペリシテ人が定着した地方という意味で、カナーンの地をパレスチナと言うようになった。

海の民として名前が挙げられているのは、「ペリシテ人」です。

「ペリシテ人」とは「クレタ島」からやって来たと考えられており、地中海東岸南部にも居住地を持っていました。

このペリシテ人も、ハムの子孫から出たと聖書に書かれています。

ここまでで、「カナン人+ペリシテ人(海の民)=フェニキア人」という式が出来上がりました。

そしてフェニキア人とは、ハムの子孫から構成されていると言っても過言ではない、ということが見えて来ました。

イベリア半島にあった「タルテッソス(タルシシ)」という国は、フェニキア人の植民地でした。

フェニキア人は貿易の民として地中海全体に勢力を誇り、タルシシはフェニキアのスペイン植民地だった。

このフェニキア人による「タルシシ船団」は、日本まで航行して来たと考えられています。

約三千五百年前、イスラエル王国の運航するタルシシ採鉱船が九州国東半島の重藤海岸に大量の砂鉄の堆積層を発見し、乗り込んでいたヒッタイトの製鉄カースト(後の蘇我氏)が野タタラの製鉄コロニーを築き大量のナマコ鉄を作り、武器や各種農具の鍛鉄製品に仕上げ、乗船していたエブス人(後の中臣氏)が華北の殷文化圏等に運び売り捌きます。

それを、タルシシ船の運航に従事していたフェニキア人から伝え聞いたメコン上流の照葉樹林で栄えたバンチェン王国のシュメール人や苗族達がタルシシ船に乗り有明海の鳥栖に渡来し水田稲作農業を北九州に持ち込みます。

水田稲作農業文化が北九州一帯に広がり重藤の製鉄コロニーも隆盛となり約三千百年前、エブス人とフェニキア人等が豊前京都郡に東表国・宇佐八幡宮を建て、タルシシ船の船長エブス人のクルタシロス一世が初代王となります。こうして、北九州に水田稲作の弥生文化が幕開いて行きます。千年王朝の始まりです。

上記の細かな内容が真実であるかどうかは分かりませんが、フェニキア人・エブス人・シュメール人と呼ばれた人々が古代日本に渡来していた可能性は高いと感じています。

フェニキア人が持っていたとされるE遺伝子の元となるDE系統の遺伝子を沖縄人高校生の33%ほどが持っているところから、環太平洋地域から航海し移住したことを匂わせています。

フェニキア人の持っていた遺伝子を、沖縄の高校生33%が持っているとのことから、タルシシュ船の乗組員たちは琉球諸島に根を下ろし、植民地を形成し大いに栄えていた可能性が考えられます。

ここで琉球(沖縄)の神話やお祭りの中に、聖書や古代エジプトからの影響が感じられる由縁を見ていきたいと思います。

レバノン杉はフェニキアの主要交易品であり、イスラエルのソロモン神殿の天井や壁、祭壇にも使用されました。

杉という名ですがレバノン杉はマツ科の針葉樹であり、聖書では香柏と表現されるように芳香が強いため精油としても好まれ、防虫効果も高いと言われています。

古代エジプト人はこのレバノン杉から濃い油を取り、布を油に浸し、ミイラとなる王の遺体をこの布で包んだそうです。

レバノン杉は、こういう用に供されることによって、原料のランクから祭祀の一要素へ格上げされた。レバノンへの遠征は半ば商用で、他の半分は巡礼行だった。金のためにだけ行ったのではなく、自国の神々の委託を受けて、セダー油を授けてくれるビュブロスのバーラト女神のところへ行ったのでもある ━ もちろんそのために、この地の重要性が高まった。

レバノン杉から採れる油は、ミイラ作りのために古代エジプト人から重用され、フェニキアの都市ビュブロスは、バーラト女神を崇める巡礼地となったということです。

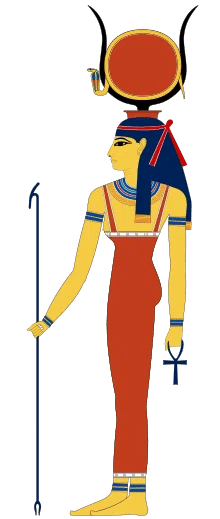

そしてフェニキア人はエジプトの影響を強く受け、エジプトの衣装や装飾品を身に付け、ヒエログリフを使ったということです。

ゲルハルト・ヘルム著・古代海洋民族の謎『フェニキア人』によると、フェニキア人はエジプトのハトホル神に合わせ、自国のバーラト・ゲバルという女神(アスタルテー)の頭に、牛の角を生えさせ角の間には太陽円盤を冠していたということです。

フェニキアで見つかった神にも着けられていた、牛の角と太陽円盤によく似た冠が、沖縄県西表島の節祭(しち)で着用されています。

出典:http://www.zephyr.justhpbs.jp/iriomote_hoshidate_shichi2019.html

節祭の二番狂言の川平早使い(カビラハヤチカイ)は、馬に跨った格好で演じられるということです。

出典:http://www.zephyr.justhpbs.jp/iriomote_hoshidate_shichi2019.html

フェニキアのウガリトの先住民として「フルリ人」がいましたが、「フルリ人」は中央アジアからオリエントに「馬」を導入した可能性もあるほど、「馬」との関係が強いようです。

馬

フルリ人は馬の使用と密接に関係していた。彼らは紀元前2000年頃、中央アジアからオリエントに馬を導入したかもしれない。相当数のフルリ人が住んでいたと考えられるイシュワの国名は「馬の国」を意味する。馬の調教に関する有名な文書がハットゥシャから発見されている。ハットゥシャで馬の調教師をしていたのはキックリ(Kikkuli)と呼ばれるフルリ人であった。馬に関係したフルリ語の多くにインド・イラン語からの借用語が存在する。この事実は、初期の学者にフルリ人の支配階級が、ヴェーダ時代のインド人のように馬と戦車で侵入したインド・イラン人であるということを納得させた。

「フルリ人」とは聖書における「ヒビ人」に該当するようで、「ヒビ人」もハムの子カナンの子孫であるのです。

…旧約聖書中のヒビ人Hivitesはフルリ人をさすものと思われる(《創世記》34:2以下,《ヨシュア記》9:7,11:19)。

次に、沖縄本島から八重山まで各地に伝わる、フェーヌシマ (南ヌ島)という踊りがあります。

フェーヌシマは南島と表記されるものであるが、この踊りは棒踊の一種であり、南海の諸島に近い沖繩独得の様相を呈している。赤毛のカツラで頭部を覆い、腰蓑を着けた踊り手のいでたちは南洋スタイルである。

踊りの次第は、ホウーという掛け声とともに旗持ちの鐘打ちを先頭に、数十人の踊り手が登場し、棒を持った者(前列)、瓢箪を持った者(後列)の二手に分かれる。まず、鈴のついた棒を地についてジャラジャラいわせたり、棒打ち合戦をしたり、二人組になっての水車踊を見せるなどのエネルギッシュで勇壮なものである。その後に瓢箪踊となる。

踊りは、南方系の棒踊と大和の念仏踊が混合したものと理解できるが、かつて各地の祭礼に演じられたこの踊りもわずかの伝承地を残すのみとなった。

出典:https://fun.okinawatimes.co.jp/columns/life/detail/11629

沖縄県国頭郡伊江村では、フェーヌシマが、「ペンシマ」という発音で伝えられているのだそうです。

南方系の芸能といわれ、明らかにされていないが、沖縄本島では「フェーヌシマ」と呼ばれ、北中城村の熱田や那覇市安里など多くの地域で踊られている。本村では「ペンシマ」と伝えられ、西江上区に継承されている。

日本語の発音は、パ行からファ行、ハ行へと変化してきたことが分かっています。伊江村では、奈良時代以前の日本語の音が残っているということになります。

ハ行は、奈良時代前は「パピプペポ」(両唇無声破裂音の[p]の音)で発音していたというのが定説です。

それが、「ファフィフフェフォ」に近い音(無声両唇摩擦音の[ɸ]の音)に変化しました。

ハ行の子音は、「パピプペポ[p]」→「ファフィフフェフォ[ɸ]」→「ハヒフヘホ[h]」と音が変化していった。

これは「フェニキア」の発音が、パ行でも発音されていたことに共通しています。

フェニキア(古代ギリシャ語: Φοινίκη、Phoiníkē、ポイニーケー、羅: Phoenices、Poeni、ポエニ、英: Phoenicia)は、古代の地中海東岸に位置した歴史的地域名。

さらにこのフェーヌシマという踊りで、「赤毛」のカツラを被るという点に着目しました。

これは沖縄への「赤毛」の外国人の渡来を物語っていると考えられ、「赤毛」の髪色は外国でも珍しいようです。

イタリアでは、赤毛はイタリアのユダヤ人と関係があり、イタリアやスペインの芸術では、ユダは伝統的に赤毛として描かれていた[17]。赤毛はユダヤ人であるというステレオタイプは、東ヨーロッパとロシアの一部に残っている[18]。

モロッコ[19]とアルジェリア北部のベルベル人には、赤毛の人がたまにいる。

タルシシュ船で渡来したと想定されるフェニキア人の中には、イスラエル民族もしくはその末裔が存在していた可能性があり、イスラエル民族はユダヤ人とも言うことができます。

そのユダヤ人のイメージが「赤毛」であるそうです。

フェニキアは、北アフリカのチュニジアに「カルタゴ」という植民地を建設していました。そのチュニジアの先住民が「ベルベル人」であり、まれに「赤毛」の人が存在するということです。

また「フェーヌシマ」では、意味不明の歌詞が歌われ継承されているとのことで、フェニキアの言葉なのではないかと想像が膨らみます。

これらのことから「フェーヌシマ」とは、フェニキア人が古代沖縄へやって来ていたことを伝える民族芸能であるのだ、と考えられないでしょうか。

次に、沖縄県の今帰仁村(なきじんそん)にある古宇利島(こうりじま)には、人類発祥の神話と言われる伝説があります。

沖縄県古宇利島の人類発祥の話

昔々、古宇利島に男の子と女の子が住んでいました。

二人は裸で、毎日天から神様が落としてくれる餅を食べて暮らしていました。

ところが、二人はだんだん知恵が付いて来て、食べ残した餅を蓄えるように。

それを知った神様はその日から餅を落とすのを止めてしまいました。

二人は驚き悲しんで天のお月様に向かって、

トートーメサイ トートメサイ(お月様、お月様!)

ウフモチヤトゥムチ、ウタビミショリ(大きな大きな餅を恵んでください)

と何回も哀願しましたが、二度と餅は落ちて来ませんでした。

それからの二人は生きるために働かなければなりません。

ある日、二人は浜辺で海馬(ザン)の交尾するのを見て、

初めて男女の交わりを知り、お互いに裸でいることが恥ずかしくなり

クバの葉で身体を覆うようになりました。

古宇利島の住民はこの二人の子孫であり、ここから琉球の島々に人々が増えていきました。

(参考資料:古琉球・沖縄県国頭郡志)

この古宇利島神話の中の、「天からお餅が降ってくる」という概念は、旧約聖書に登場する、神様が毎日天から降らせてくださった「マナ」と呼ばれるパンと、同じ概念になります。

ここで注意すべき点は、古宇利島神話では神様のことを「お月様」としている点です。

聖書の内容を詳しく知っていながらも、悪魔崇拝思想を持った人々からの伝承だということでしょうか。

次に、古宇利島の二人は男女の交わりを知ることによって、「裸であることが恥ずかしくなった」とありますが、これも旧約聖書のアダムとエバにおける概念と同じものになります。

やはり沖縄へやって来た渡来人には、聖書の内容を良く知るユダヤ人が存在していたと考えられるのです。

古宇利島神話の中で次に驚いたのは、「トートーメサイ」というお月様のことです。

琉球語で「トートーメー」という言葉が「先祖」を意味するため、古宇利島の人々は「月」が祖先神であるという概念を持っていたのではないか、と考えられます。

このことから、古宇利島では月信仰があったと考えられ、「トートーメサイ」の「トート」という言葉から連想されるのが、古代エジプト神話の「トート」という神です。

フェニキアは交易によって、古代エジプトと宗教や文化においても融合があったため、琉球諸島に古代エジプト宗教を持ったフェニキア人が渡来していた、と考えると合点がいきます。

次に、ウガリット神話と日本神話との共通点を見てみます。

ウガリット神話におけるバアル

ヤム・ナハルを倒し、晴れて神々の王となったバアルだったが、自分の神殿がないことを嘆く。彼はアナトの協力を得てイルから神殿建設の許可を得ると、コシャル・ハシスにこれを建設させた。建設の途中、復活したヤム・ナハルの侵入を防ぐべく神殿に窓を付けないようにとコシャル・ハシスに命じたが、彼はバアルに「あなたが雲に乗って出かけるには窓が必要」と助言し、結局その通りに神殿には窓が付けられた[4][8][9]。

上記神話の中で注目すべき点は、バアルが「自分の神殿がないことを嘆く。」という点です。

出雲神話で語られている、大国主命の「国譲り神話」と「ウガリット神話」との繋がりが感じられるのです。

大国主命の国譲り神話について、下記のサイトを参考にさせていただきました。→出雲神話3:大国主命(オオナムチ)の『国譲り』の神話

国譲り神話の中でのポイントは、タケミナカタを実力で屈服させたタケミカツチは、再び大国主命に国土を天神に献上するのかと問いました。その時、大国主命は一つだけ交換条件を出して、その条件を満たしてくれるなら国土を譲ることにします。大国主命が出した交換条件というのは自分の住む宮殿として、天神の御子が住むのと同じくらいに広大な宮殿を建設して欲しい、ということでした。

この大国主命の返答によって、国譲りが行われることとなり、出雲国に高層で壮大な出雲大社が建設されることになったのでした。

このように「バアル」と「大国主」が互いに「神殿」を要求するという点が共通しています。

さらにウガリット神話では、当初敵の侵入を防ぐべく、神殿には「窓」を付けないようにと命じたものの、「あなたが雲に乗って出かけるには窓が必要」と助言され、結局その通りに神殿には「窓」が付けられたというのです。

日本の神社建築においても、神の出入り口として高い所に階段のない戸口が付けられていると聞いたことがあります。

下記の図面は、出雲大社本殿のものになります。

図面には階段の先に外扉があり、左側の宇豆柱の横に「蔀(しとみ)」があるのが分かります。

この「蔀」とは、「窓」の形式であるのです。

出典:藤森照信|第六回 仁和寺金堂の〈蔀〉

ウガリト神話で語られる「バアル神」の出入りのために取り付けられた「窓」ですが、「大国主神」の鎮座する出雲大社本殿にも「蔀」という形の「窓」が取り付けられているのです。

このように日本神話とウガリト神話、琉球神話と聖書にも共通する部分があり伝承されているということは、神話を語る主体である民族が他方の民族の地に根を下ろし、自国の神話を語り継ぐという文化継承・文化融合が無ければ起こり得ないのではないか、と私には感じられます。

以上のことによって、古代日本に渡来したと考えられる「フェニキア人」とは、聖書に登場する「ヒビ人」「ペリシテ人」「シドン人」などの「カナン人」たちであったのではないか、と想定できるのです。

今回は「フェニキア人」とは誰か、という自分の中で長らく持っていた「もやもや感」をおおよそ払拭できたのではないかと感じています。

日本に「シュメール」や「ユダヤ」・「エジプト」の文化宗教の影響が強く感じられるのは、この「フェニキア人」を通してもたらされた物なのかも知れません。

このように私が、日ユ同祖論を信じることができるようになったのは、RAPTさんによるRAPT理論によるものです。

「日ユ同祖論」は疑うまでもない事実です。だからといって、日本人が偉いとも悪いとも言えません。

ただ、RAPTさんも上記の記事の中で仰っていますが、日ユ同祖論の真偽が重要なのではない、ということです。

私たち人類にとって真に重要なことは、私たちには「絶対の信頼を置くことのできる方が存在する」という事実だと思うのです。

それが「真のキリスト教の神様」であり、その神様に遣わされたこの時代の中心者であり使命者である「RAPTさん」でいらっしゃいます。

何を信じてよいか、何が真実であるのか分からないという人生は、まるで暗闇の中を手探りで生きるようで、悩みや不安心配ばかりの人生となりますが、分からないことがあれば教えてくださる確かな存在、絶対の信頼をおける存在、そして私たち人類を心から愛してくださる存在を信じて、従ってゆくという人生とは、悩みや不安心配がなく、明るく輝かしいまっすぐな道を歩んで行くことができる人生なのです。

今この時代を生きる私たちには、RAPTさんによる「完全なる真理と御言葉」が与えられました。

本当に神様とRAPTさんに、心から感謝をささげます。

RAPT朝の祈り会 2024年9月27日(金)

これからこの世の中は激しい情報戦の戦場と化すだろう。その情報戦に最後まで勝利するためには、分からないことを分からないまま放置せず、分かるようになるまで徹底的に祈り求めなさい。(この世で一つも間違いなく、正しい情報を伝えることができるのは、神様が送った使命者だけだ。)

そしてRAPTさんは、「分からないことを分からないまま放置せず、分かるようになるまで徹底的に祈り求めなさい。」ということと、「この世で一つも間違いなく、正しい情報を伝えることができるのは、神様が送った使命者だけだ。」ということも教えてくださっています。

このことは、分からないことを分かるまで祈り求めることの重要性と、たとえどんなに真実を求めたとしても100%の真実を得ることのできない自分が駄目なのではなく、本当の真理は神様とRAPTさんが持っていらっしゃるのだ、ということを理解して生きることが「救い」であるのだと教えてくださっているのではないかと感じます。

物事を分かっても感謝、分からなくても感謝することのできる人生とは、真に「幸福」な人生なのではないでしょうか。

RAPTさんのブログ

RAPT | 新・貴方に天国から降り注がれる音楽を

朝の祈り会、および有料記事のパスワードのご購入

BLOG BY RAPT

TALK RADIO

RAPT理論+αRAPT理論のさらなる進化形

十二弟子の皆様とRAPTブログ読者の方の証

動画✴︎NANAさんの賛美歌✴︎

✴︎RAPTさんの写真集✴︎