芸術には3通りある。

アートってなに?というような話をします。

そもそもの話、日常会話で「私、アートが好きなんですよ~」というのは止めておいた方がいいというのはご存知でしょうか?「私、ア…」でもう危険信号。

「クッ…イヤまだだ!まだオレはやれる!」「なぜなら私って…アートに携わってますッ!!!!」なんて言ったら、もう目も当てられない。

なんなんだこいつは、頭おかしいんじゃないのかという罵詈雑言。周囲の人間が残らず臨戦態勢になり、斧とかメイスが飛び交うくらいの宗教戦争が始まってしまいます。

──これはなぜか?

答えを先に述べてしまうと、それは皆さんがそれぞれの御本尊を大切にされているからということなのです。

というわけで、皆さんこんにちは!写真・映像作家の九条イツキです。「現代アートに携わっています」。

ですがこのような雑な紹介は、なにかと物議を醸してしまいますよね。「聞いたこともない」「芸大出てるの?」「写真は芸術ではない」「素人がいっちょ嚙みした気分になるな」などの貴重なご意見を承るのも無理からぬことです。元々はじめから相手にされないかもしれません。

ですが部外者であるからこそ、理解できることがあります。岡目八目。少なくとも上記の〈私、アート好きなんですよは止めておいた方がいい説〉が正しいことは理解できています。

それは分かるのですが、素人がアート好きを公言したらダメというルールは、インターネット時代にそぐわないですよね。誰でも彼でも気軽に主張できる、それがナウでしょ。だからそろそろ素人でもアート好きを公言できるようにしたくないですか?

ただ基本的な理解が違っていると、むやみに喧嘩が始まってしまいます。それは誰もが望むところではない。

だから皆さん、まず落ち着いてください。

さて、なぜアートはここまで人々を狂わせるのでしょうか?

詳しい話は専門家に任せたいと思います。が、僕はそれが歴史が長いからだと思っています。例えばそれこそ宗教。歴史が長いですよね?歴史が長いと、たとえ初めは1個のものでもだんだんに色々な解釈がでてきます。それに従って色々な派閥ができたりする。主導権争いもする。権力があっちへいったりこっちへいったりします。

アートもそれと同じで、一口でこうですとはいえない歴史的な事情があると思うのです。それが界隈の殺伐と喧嘩の元になっているのではないでしょうか?

これが僕の仮説でして、ここでは大雑把にアートの歴史的な解釈を3つに分けまして、それぞれに停戦協定を結びたいと思います。

それがこの『芸術には3通りある。』論なのです。

芸術の歴史的な解釈1:普遍のIDEA説

アートという言葉は西欧起源になるのかと思いますが、概念としては東洋にも当然存在していたと僕は考えています。その一番素朴で人類普遍の観念と思われるのが、このアート=普遍のIDEA説です。

なぜなら人類史を観察すると、猿から進化したヒトが文明が発達させたころ、ギリシャでも中国でもなぜか「真・善・美」「智・情・意」というような"IDEA"が人々の間の共通理解になってきていることがわかるからです。

「美」の"IDEA"とは要するに、究極に完成された普遍の「美」が元々あって、それを現世に一部表出させることができるもの、それがアートであるというようなイメージ。いわゆる黄金比、黄金の回転で無限のエネルギーということです。これが美醜の感覚でもっとも素朴なものではないでしょうか?

具体的にいうと、"美の感覚"はヒト全員が理解しているはずだということです。そしてその究極に完成された"美"に向かって作品がどれだけ近づいているか?それによってその作品の価値も決まる、だから生れもったセンスこそが一番大切だという例の説のことです。

これをいくら素人が否定しようとしても無駄です。どんなヒトでも、物を作ってる最中はその"美"というべき自分の中の感覚と対話する他ありません。だからアート=普遍のIDEA説には、誰もが一理ありといわざるを得ない。

アートという言葉が表すものに、"技術"が含まれていますが、おそらくその"技術"は普遍の完全体に近づくものというような意味合いだと思います。

ただここで注意しておきたいのは、その完全体は誰か特定の人が決めているわけではというところです。究極の真理として"美"があるということが前提になる。誰が見ても分かる。つまり一般大衆の好みの平均値に、その"美"はある。今でいえばビッグデータにある。もしかしたらその右斜め上くらいにある。と、そんな感じになります。

なので誰がその"美"表現の作り手になるかというと、その道一筋の【職人さん達】なのです。なぜなら普遍の"美"は形式を固定するため、あとは技術の研鑽だけが残されるからですね。

ギリシャ文明が紡いだIDEA、中国文明が紡いだ真善美を正統に後継したのは、職人文化。歴史的にみるとそのような秩序正しい中世が長く続いたのだと僕は考えています。

はい。このようなわけで、今も職人技・アルチザンこそアート派は大勢を占めているのではないでしょうか?

そのように考えている人の前で、素人が安直に「アートに携わっています」というと、怒られが発生するのも無理はありません。

お前そんなこというの100年早いんだよ!というね。

しかしだからといって、ゴジラ式に放射火炎を吐くのはちょっと待っていただきたい。なぜなら、歴史的にみると芸術の解釈はここから大きく変遷していくからなのです。

芸術の歴史的な解釈2:個性とデザイン

前項、アートが究極の真理「美」を目指すものとされていた時代、もしくは今もそうである人達からしてみると職人こそが正義、その時代が長く続いたということでした。

なにせ職人は日々たゆまぬ研鑽を積んでいますから、究極と至高の親子喧嘩を経て孫ができて一件落着かと思いきや、そのまま末永く続いたということなのです。サザエさん方式で1000年くらい続いたと言われています。

ところがそこでハタと気づいた人達がいました。最近飽きたな?という人達が。旧世代を否定するような、若い勢力が台頭してくるのです。

そういう時代になると、徐々に街中に「そこら辺の古いのと私はちょっと違うよ?主に私の左手が疼くところが」というような意識の高い個性的な人達が多く現れてきます。

もちろん始めはそこまで突飛ではありません。職人技は今まで通り凄いけれども、ちょっと毛色が違うよ?というような作品がでてきます。写実的な野菜の絵で顔を描いたりします。絢爛豪華なメディチ家の応接間にピッタリあったに違いないヴィーナスを誕生させたりします。

この科学技術や宗教などまとめてギリシャ・ローマ時代を見直そうという回帰現象は、ご存知の通りルネッサンスと呼ばれています。

宗教の縛りから解き放たれ、金銭的にも恵まれているような環境の中で、それまでの職人技ベースの上に新しい個性のエッセンスをトッピングできる、そのような曲芸師・魔術師がぞくぞく登場したといいます。

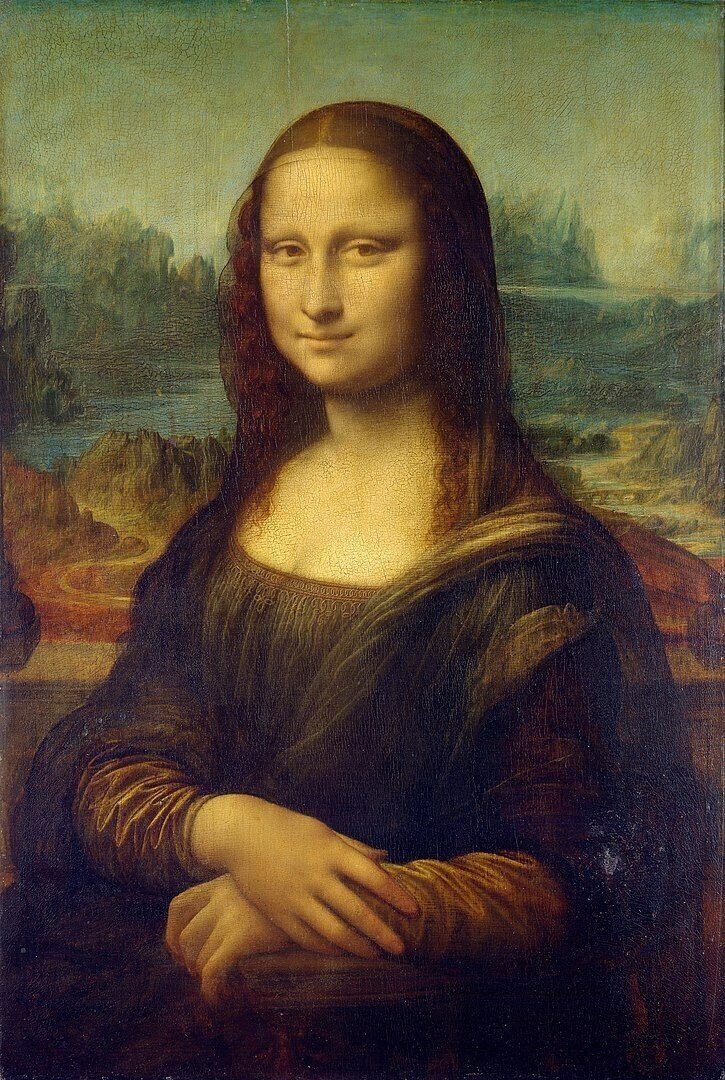

この時代のスーパーヒーローといえばやっぱりレオナルド・ダ・ヴィンチ。職人芸術たる『最後の晩餐』でキリストの肖像を残しているダ・ヴィンチですが、もうひとつ有名な作品がありましてそれは聖母マリアの肖像…ではなく(それもありますが)、あくまでどこかの一婦人でしかない『モナリザ』の肖像画なのです。これってすごい個性的ですよね?

ただルネッサンスはなにも西洋に限らず、東洋本邦でも同じように起きていたと僕は考えています。

例えば白紙に戻そう遣唐使で有名な菅原道真ですが、海外派遣を中断したことで、縄文弥生の昔から大陸文化を常に仰ぎ見ていた日本にも、国風文化が起こりました。さらに鎌倉時代に入ると文化の中心は貴族から質実剛健の武家文化にとってかわられます。

歴史的にみると、人類一般に権力の交代がおきると過去の文化を見直すという形で文化的な下剋上がたびたび起き、スクラップ&ビルドが行われた結果、伝統的な職人芸術にも新しい個性が徐々に認められるようになってきたのではないかと思います。

そんな彼らを喩えるなら、今でいうところの【デザイナーさん達】だったといえるのではないでしょうか?

なぜなら彼らは、徒弟制度で安泰であったはずの職人芸術界に突如殴り込みをかけてきたにもかかわらず、保守的な日本でも受け入れられるほど旧来の職人技術をもっていて、それを守りつつその伝統を破り個性という目新しく強力な武器を手にして離れるという正論も伴っていたのです。まったく正統に進化したように思えます。

そうするとやはり、伝統的ではない目新しい『モナリザ』も一大傑作だということになります。きっとダ・ヴィンチも「コレからはコレやで!」と肩で風を切っていたに違いありません。

これがアートの新しい解釈、アート=個性とデザイン説です。

このアート=個性とデザイン説、今も進歩的な教育業界に強く反映され、個性を大切にするのが大事なことだとして、そのシンパを日々増やしていることと思います。また、服飾や建築などは機能性という"IDEA"も必要ですが、ある程度新規性も必要ですから、デザイン芸術の独壇場となっているのではないでしょうか?

さて、そんな新時代アートの担い手となったデザイナー達ですが、ところがここで大事件が起こります。また時代が大きく遷ってしまったのです。

第一次世界大戦!!(←また大雑把ですが)

その戦後、なぜか"デザイナー"は"アーティスト"ではなく、"デザイナー"と規定されるようになったのです。しかしその垣根は非常に曖昧であり、ミュシャは"デザイナー"であっても歌麿は"アーティスト"だとされたりします。

そうすると、もしかしたらデザインとアートの枠組みを決めているのは、一部の権威をもつ人たちなのかもしれません。デザインこそアートだろうに、新しく出てきた現代アートと称する輩はセンスも悪い。ふざけるな──!

そのように考えているかも知れない人達の前で、素人が安直に「アートに携わっています」というと怒られが発生するのも無理はありません。いかに「アートが好き」というのが爆弾発言なのかということがわかります。

しかしだからといって、ゴジラ式に放射火炎を吐くのはちょっと待っていただきたい。なぜなら戦争のどさくさで、当のアートがどこへいってしまったか分からないからです。

…いったいアートはどこへ行ってしまったのでしょうか?

芸術の歴史的な解釈3:動機と進化説

前項、職人文化を引き継いだ個性的なデザイナーが新時代を造り上げ、世界戦争が起きた結果、アートが行方不明になったということでした。皆さんが大好きなアートはどこへいったのか?少し巻き戻して、現場検証してみたいと思います。

時代は近世から近代にかけてです。そうすると馬車のそばを鉄道が走り始めます。日本だって明治維新です。日本の夜明けぜよ!といって険しい顔をしないといけなくなります。歴史の授業で出てくる、家内制手工業が工場制手工業や工場制機械工業に切り替わっていきます。家で作業していた職人が、機械工の労働者に置き換わっていきます。

…さて、ここで希少価値について思いだしていただきたいのですが、大量生産されたモノには価値がなくなっていきますよね?すると今まで希少価値があったはずの職人芸術にも、疑問符がうたれるようになってきたのではないでしょうか。

複製技術の発達に伴って、普遍のIDEAの強力な支配で安泰だったはずのアート業界にも激震はしるわけです。特に写真技術は肖像画家の食い扶持を大きく損ねたとされています。

そうなってくると、デザインアートの中の人も大変です。ぼんやりしてはいられないです。牧歌的なところからより先鋭的なデザインへと進化していきます。今までは「やってみた」系だった人たちが「おまえ左手が疼くっていってたけど、オレなんか右目もアレだからな!右目もアレだからな!」といいだします。

加えて、そんな複製技術の根幹にある科学観の広まりがあります。大航海時代を経て"外"の文物が入ってきた結果、ガリレオのおかげで太陽の代わりに地球が動きます。ダーウィンが進化論を書きます。

そうしていくに従って、いかに人間の判断力が環境に左右されているか、「美」がいかに慣習の産物であるか、興りがあって滅びがあるかというような知見が広がったのではないでしょうか?要するに「美」の相対化。相対性理論です。

ここに少し関わっているのではないかと思うのが、ジャパンという極東国家ですよ。その頃の異文化交流は日本だけにとどまらないのですが、大航海時代も終盤の時期に、異質な"美の基準"が西欧に流入していったのは間違いありません。なにせ下膨れのお歯黒でみかえり美人だったりしたわけです。壊れたようなお茶碗をみて「いい仕事してますね〜」とワビたりサビたりするメガネの人達がいる。

それをみて、西欧にも「ワイ、ゴッホ。浮世絵の枯れ木を油絵で書いてみたwww」みたいなことをする人がでてきたりします。ハゲと髪一重な格好が最高にcool、そんな人達に、出会った2時間スペシャル in パリ万博。

こんな時代の象徴的なアーティストといえば、ロダンだと思います。

???「IDEAは複製されるから価値がない?だから新規性のある個性的なモノをつくれって?そんなこと言われてもワイは向こう見ずのゴッホちゃうで?ちょんまげの銅像つくれへんやろ。どうしたらエエんや──っ!!??」

しかしそこでロダンが考えついたのは、彫刻の人体美・IDEAはギリシャで完結といわれ続けた2000年、それをあえて離れた、ヘタウマのブロンズ像『考える人』でした。『考える人』の時代です、まさに。

もちろんロダンだって現代日本に生きてたらライザップしてたかも知れないですし、糖質制限最高!といってた可能性もありますよ?大理石一枚から掘り出す普遍のIDEA・ギリシャ彫刻に憧れだってあったに決まってる。

そこでしかし、確かに隠れライザップはしますけれども、結果的にゴッホはそこから決別をするコミットをします。これが大海賊時代の幕開けなんだと宣言したりします。

それが思想に凄みをもたせるという新時代です。

なぜならブロンズ像は戦争で使う砲弾を複製するための技術がベースにあります。唯一無二ではありません。しかしそれを感じさせないアウラを被せていくのは作品の個性を訴える『ロダンの言葉』であり、それがまた極東に届く頃には、それをそのまま純粋に受け取った最悪の世代が産声をあげるわけです。建国されたアメリカに寄贈された自由の女神は、まさにそんなブロンズ像だということなのです。

「美」ってそもそも決まったものなのかコノヤローバカヤローという、アート=動機と進化説の爆誕。「芸術は爆発だ」という原始芸術回帰です。

あなたのソレは文化的なものに毒されず、原始的な欲求を表現しているのか?その初期動機がまず問われ、どのような進化を経て、結果どういった作品にたどり着いたのか?それが問われる。

複製技術の発展により旧来のアートは死んだ、そのように受け止めた人々のあいだから世界大戦を経て出てきたのが、作品解説が重要な役割を果たす現代アートです。

このアートの担い手が、いわゆるArt for Artな【職業作家さん達】ですよね。

というわけで時代は目まぐるしく変わりまして歴史が一巡してる感があるわけなのですが、ここで件の「なぜデザインはデザインで、アートはアートなのか」に答えがでます。

そうです。IDEAと個性とのバランスがいいデザインこそアートというシンプルな考え方は退潮していったと考えられるからです。初期動機が役に立つためのものを作るという場合はデザイン、それが真摯な動機や個性的な狙いがあるのがアート、そのように分離していったということなのです。

──って、この執拗に動機ばかり問うのって就活そのものじゃないですか?生活するのにお金が必要だし、御社の業務に興味もあります頑張りますじゃダメなの?粋な職人だったらそんな野暮なこと言ったりしませんよ…と僕なんかはゴジラ式放射火炎を吐きたくなりますが、まあそうなっている。

つまりこれが、他二つの流派に与する人たちから行方が不明と思われているアートの現在地だと思います。

最後に:ヘンテコアートを超えていけ

ところでここまで来て、ちょっと大丈夫かな?と思うことがあります。というのも、原初で普遍のIDEAを否定し、ただ個人の動機が残った作品をいったい誰が評価するのか?という問題があるからです。

「作者がなにか言っているだけの難解なアート?現代アートって全然わからんわ〜」という素朴な感想が、この大衆社会で現代アートの立ち位置を危うくしているように思えます。

それにそうこうしている内、下手をしたら職人がすごい剣幕で怒鳴り込んで来ます。それってデザインが全然なってないよねという冷静なツッコミを入れる人が来ます。その動機は本当なの?という悪魔の証明を強いる人が来ます。そうなったらもう不毛ですよね。冷戦ですよ。ベトナム戦争ですよ。

ただ、現代は個人的な動機に支えられたヘンテコアートがいろいろできているだけ…という話だと収まりが悪いですので、それと違う見方もあるんじゃないかという見方を提案してこの稿を綴じたいと思います。

その一つがイノベーター理論です。スタンフォード大学の社会学者、エベレット・M・ロジャース教授(Everett M. Rogers)が提唱したイノベーション普及に関する理論。この社会進化論的な理論を参照すると、先述の「デザイン」と「アート」の捉え直しができます。

要するに、デザインとはアーリーマジョリティー向けで広く理解者を募るもの、多くの人の課題を解決するためのものであり、アートとはイノベーターであるということです。

なぜその作品に敬意を払うのか?なぜ美術館にトイレを展示する人に敬意を払う必要があるのか?そんなことに何か意味はあるのか?

その答えとして、そのイノベーションがその後の人類にある種、普遍的な影響を与えるから、もしくは逆に普遍的な影響を見越してそれを象徴する何かをつくり形にするからである、ということが言えるんですね。

現代のアートは真摯な動機や個性的な狙いが問われるのはもちろん、その歴史的な位置付けが問われる。村上隆がいう戦略や位置づけはそのようなことではないか?

ですがアートに決まった解釈はありません。そんな超克のアート=?説。

?には皆さんのお好きな言葉をいれてください。

※一部加筆修正しました(2024.6.25)

※一部加筆修正しました(2021.3.7)

※一部修正しました(2020.10.14)

※一部加筆訂正しました(2019.10.28)

※ 一部加筆訂正しました(2018.1.8)

※IDEAに変更(2018.12.28)

参考文献はありません。「アート」は種類分けできるのでは?という考え方も比較的最近になって出てきている意見になります。

例えば

「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考

末永 幸歩 (著)

いま、論理・戦略に基づくアプローチに限界を感じた人たちのあいだで、

「知覚」「感性」「直感」などが見直されつつある。

本書は、中高生向けの「美術」の授業をベースに、

- 「自分だけのものの見方」で世界を見つめ、

- 「自分なりの答え」を生み出し、

- それによって「新たな問い」を生み出す

という、いわゆる「アート思考」のプロセスをわかりやすく解説した一冊。

「自分だけの視点」で物事を見て、

「自分なりの答え」をつくりだす考え方を身につけよう!