シェアマガジン「ポンプ」創刊宣言

シェアマガジン「ポンプ」

(1)企画の背景

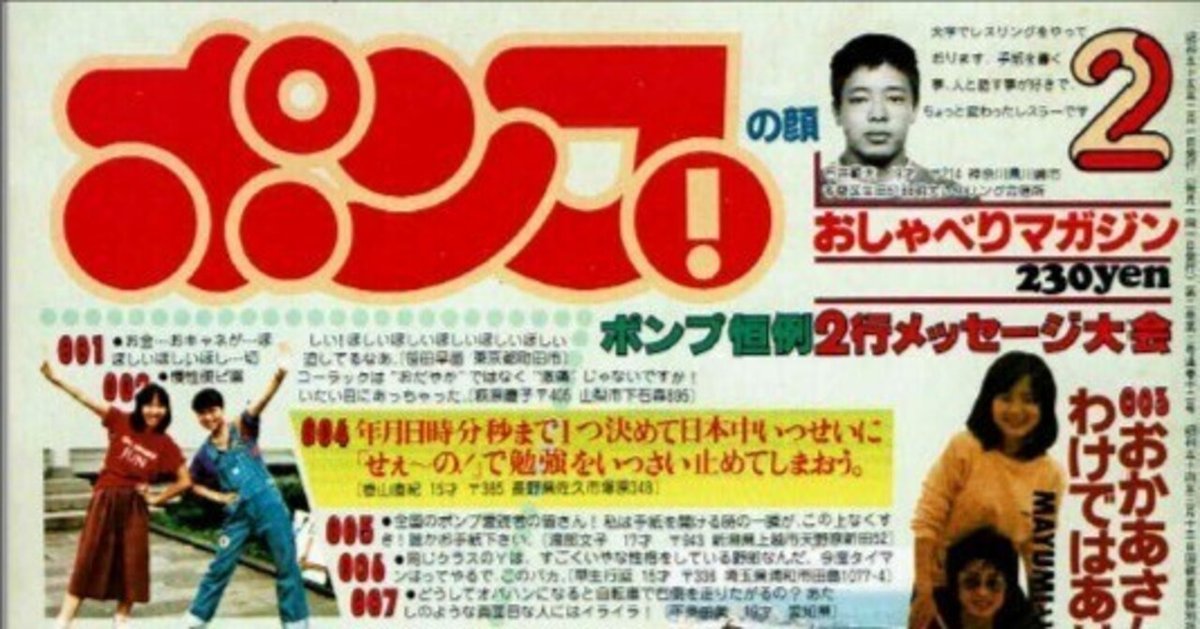

橘川幸夫は1978年に全面投稿雑誌「ポンプ」を創刊しました。テキスト、イラスト、写真など、雑誌作りに必要な素材は、すべて読者からの投稿で作られています。今では「紙のインターネット」と呼ばれています。

▼ポンプ (雑誌)Wiki

現在、インターネットという、誰もが「自由」に思いを表現出来る装置が定着しました。インターネットが姿を現した時に、ポンプを知っている人に「橘川のやりたい世界が実現したね」と言われました。しかし、私は、いまのインターネットは「ポンプ」だとは思っていません。「ポンプの投稿箱」だと思っています。

ポンプには、毎日、数十から数百通の郵便で送られてきた原稿やイラストが届きました。それを編集部が整理して、誌面化したものです。現在のインターネットは、「個人がそれぞれの思いを表現する場所」です。つまり「書く場所」であり「読む場所」にはなっていません。

ちなみに、私は、インターネットで一番未来的なシステムはTwitter(X)だと思っています。それは、ノージャンルで全世界の投稿が集まるTwitterを、個人が読みたくない投稿者をブロックしたりミュートしたりすることによって、編集出来るからです。それを編集として自覚して行えは、それぞれが自分自身の投稿雑誌を購読出来るのです。Twitterが凄いのは、誰一人として同じ画面を見ていないということです。自分がフォローした人の選んだ言葉だけが流れてくる。編集を意識しないで、ただ、テレビのように流されてくる情報を見ている人にとっては、なんと乱雑で不愉快なメディアだと思うのでしょう。

(2)新しい出版世界

私は、出版業界の人間として、もういちど「インターネット的な投稿箱」を編集して、紙の雑誌「ポンプ」を創刊したいと思います。

インターネットは「書くためのメディア」であり、本や雑誌は「読むためのメディア」であると思うからです。将来は、ネットだけ「書く・読む」が世界が実現すると思いますが、時代は、もうすこし過度期が必要です。

紙のメディアの重要性を感じたのは、2023年の初頭に「ChatGPT」の動きと「シェア書店・図書館」の動きが同時に大きく顕在化したからです。

「本など不要になる」と思わせるChatGPTの動きですが、同時にアナログな本への愛情あふれる動きが顕在しました。シェア書店・図書館に行って棚を眺めていると、今の大型書店が、どれだけ水増しして薄めたり、コピペして同種の本を増殖しているかが分かります。

そこには、本来の本の姿である「人生を賭けて書いた原液のような本」と「そうした著者との出会いを求める読者」の出会いの場が出現しています。

今、本(紙のメディア)を切実に欲している人が、シェア書店・図書館に集まってくるだろうし、そこに集まった人の中からこそ、次世代の作家や著者が誕生すると思っています。

私は、そうした人たちの投稿雑誌を作りたいのです。

★企画の進行状況、協力呼びかけは、こちらのマガジンで行いますので、関心のある方はフォローをお願いします。

ここから先は

橘川幸夫の無料・毎日配信メルマガやってます。https://note.com/metakit/n/n2678a57161c4