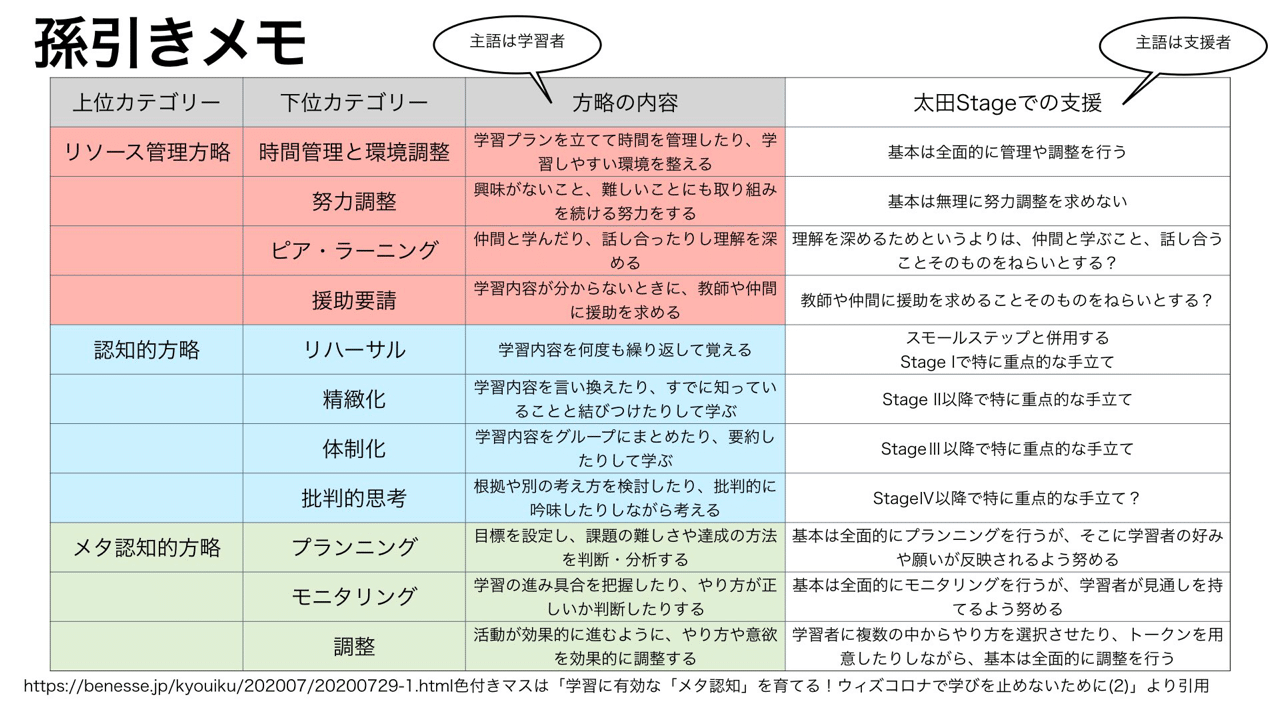

学習方略と太田Stage③ 認知的方略(後編)

学習に有効な「メタ認知」を育てる!ウィズコロナで学びを止めないために(2)

こちらの記事をもとに

学習方略と太田Stageの関係について考えたいと思います。

今回は認知的方略(後編)です。

体制化と批判的思考が、太田Stageとどのような関係があるか

考えていきます。

(3)体制化

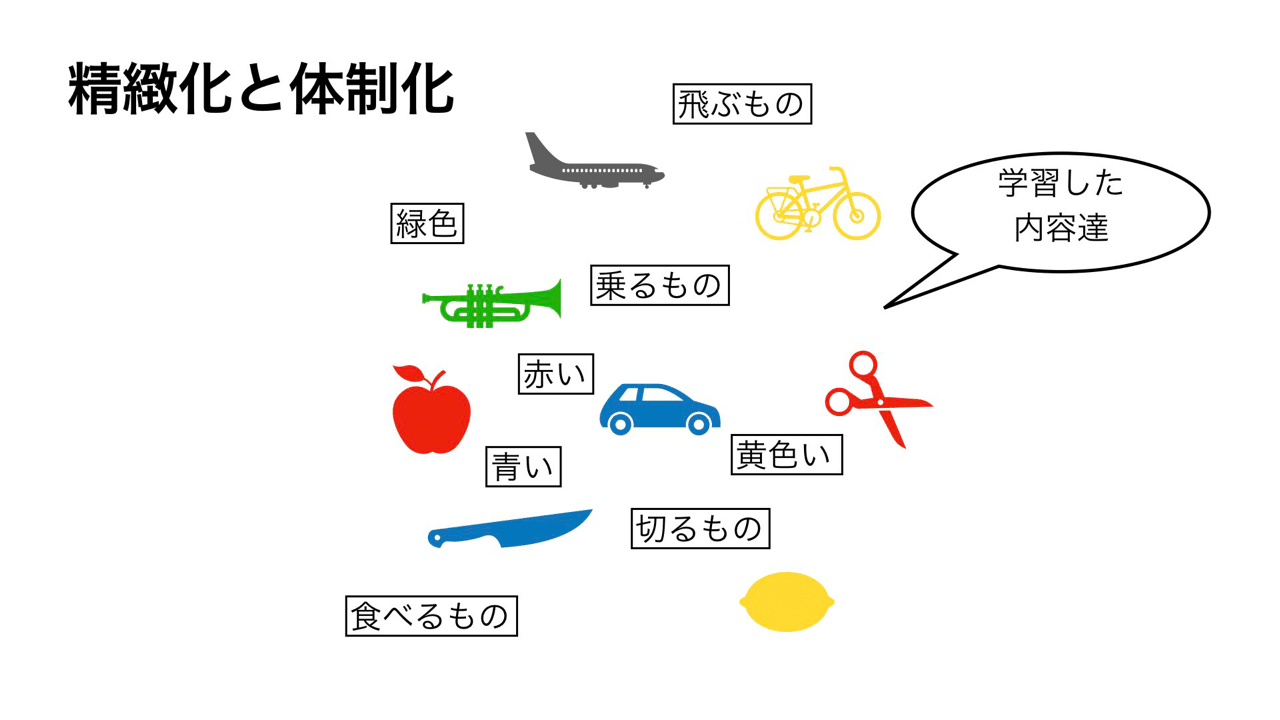

精緻化と体制化の違いを筆者なりに表現すると、以下のようになります。

精緻化は学習内容と学習内容との間に線を結ぶ作業、

体制化は学習内容を仲間分けしながら線で結ぶ作業

というように図で表せます。

精緻化は、学習内容と学習内容の間を

「繋げるか? 繋げないか?」というような判断を通して、

2項の関係を繰り返しています。

一方、体制化では、仲間分けの際、意識的であれ無意識であれ、

より上位の概念を念頭においています。

体制化が上手くいくには、

食べるものの仲間、乗るものの仲間…と集める際、

「使いみち」「用途」という語句は知らなくても、

今までの自分の経験の中で

その学習内容が登場した場面を想起しているはずです。

上位の概念を念頭におきつつ学習内容と学習内容を結んでいるので、

体制化は3項以上の関係となり、学習者は複雑な思考を求められます。

Stage Ⅲは、ピアジェの発達段階で言うところの

前概念的思考期(または象徴的思考期)にあたります。

太田Stageでは以下のように前概念的思考期を大まかに2つに分けています。

Stage Ⅲ-1:「シンボル機能がはっきりと認められる段階」

物の名前を理解できるようになり、本来の言語(単語レベル)の機能を獲得する。

基本的な比較の概念はまだ成立していない。

Stage Ⅲ-2:「概念形成の芽生えの段階」

ごく基本的な比較の概念が出来始めた段階。

物と物との関係づけは経験に左右され、大人の概念とは異なる。

個々のイメージを中心とした表層であり、現実の生活と密着している。

(『自閉症治療の到達点 第2版』91ページより)

Stage Ⅱでの

「りんご・自動車・ハサミが描かれたイラストを見て

『りんごはどれ?』の質問に指さしで答えらますが、

『食べるものはどれ?』の質問には答えられない」

段階からステップアップして、

用途を問う簡単な質問に答えられるようになったらStage Ⅲです。

そのうち、Stage Ⅲ-2での認知面の目標は以下の通りです。

ここでの目標は、言葉の意味内容を膨らませ豊かにすること、物と物との関係の概念の理解を深め確実にすることである。すなわち、この段階までに獲得した簡単な比較や数、量、色・形などの属性を色々に切り替えて頭の中で操作できるように促すことである。(以下省略)

(『自閉症治療の到達点 第2版』181ページより。太字は筆者による。)

太字部分が体制化にあたると筆者は考えています。

以上より、Stage Ⅲの入り口と出口を認知的方略の用語に沿って端的に表すと、

入り口…概知の学習内容において精緻化を使いこなせる

出口…概知の学習内容において体制化を使えるようになる

となります。

(4)批判的思考

批判的思考では、根拠を明らかにするため、

「なぜ」「どうして」といった疑問詞を使いこなす必要があります。

太田Stageでは、この疑問詞がおおよそ使えるようになるのが

Stage Ⅳであるとしています(『自閉症治療の到達点 第2版』193ページより)。

また、批判的思考では、別の考え方を検討する前提として、

他者には自分と違う考えがあることに気づいている必要があります。

これに気づき始めているのが、

太田StageではStage Ⅳの段階であるとしています

(『自閉症治療の到達点 第2版』193ページより)。

以上より、Stage Ⅳでは、

批判的思考の基本となる力の萌芽が見られますが、

思考様式はまだ直接的な経験・体験に依存している段階であるため、

学習内容を批判的に吟味するのは簡単ではないと思われます。

しかし、批判的思考の方略に触れる経験を積むことによって、

概念的思考が促進され、

Stage の段階にいる人々の認知や情緒が成長する助けとなるでしょう。

【まとめ】

もっとサラッと書き記すつもりだったのに、

思ったよりすごいボリュームになってしまった認知的方略…

書き始めは

「太田Stageとこじつけ過ぎたかしら」

と思いましたが、案外Stageごとの状態像とピタリとはまっていたのは、

太田Stageも認知的方略も、

どちらもピアジェの理論を基にしたからなんですかね?

どっちもちゃんと改めて文献をあたらないといけないなと思いました。