学習方略と太田Stage② 認知的方略(前編)

学習に有効な「メタ認知」を育てる!ウィズコロナで学びを止めないために(2)

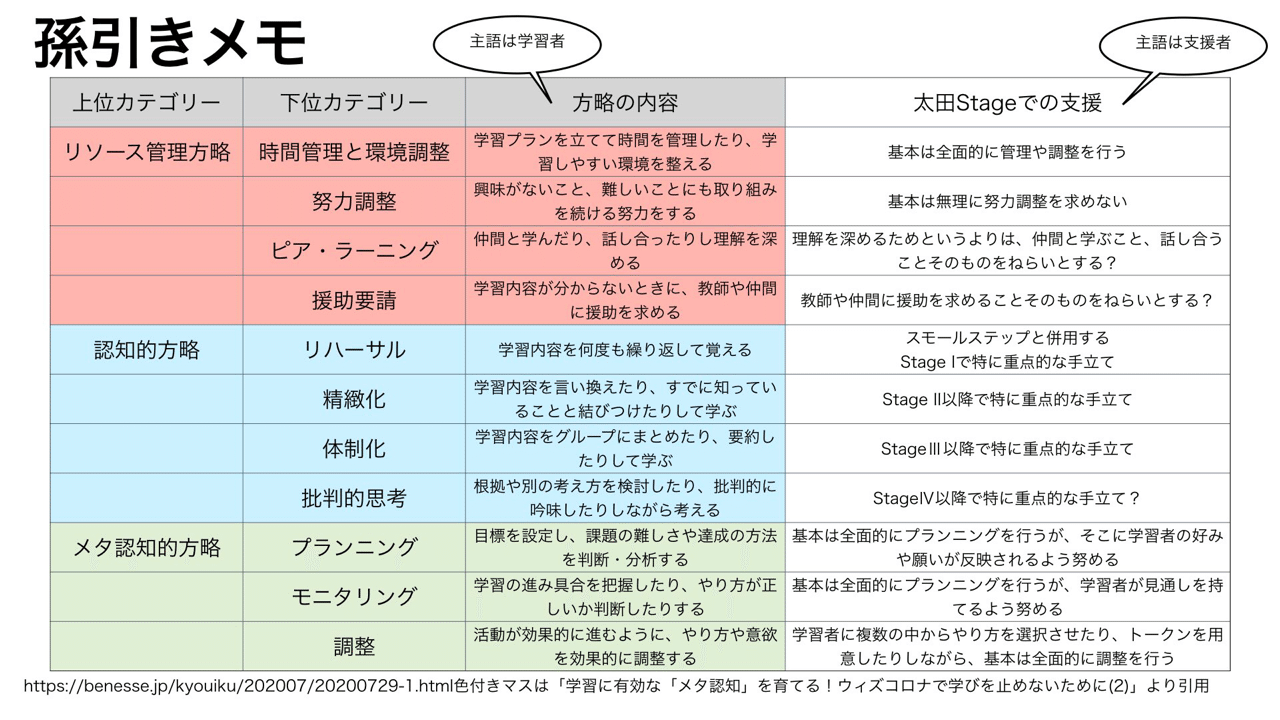

こちらの記事をもとに

学習方略と太田Stageの関係について考えたいと思います。

今回は認知的方略(前編)です。

リハーサルと精緻化が太田Stageとどのような関係があるか

考えていきます。

(1)リハーサル

Stage Ⅰは、物に名前があることに気がついていない段階です。

例えば、帰宅時に「靴を脱ぎます」

という言葉かけで靴を脱げる人でも、

お花見のレジャーシートに乗る際に

「靴を脱ぎます」と言われても靴を脱げない

(時と場合と人によっては固まったりパニックになったりすることもある)

…といった事例が挙げられます。

「靴を脱ぎます」の言葉かけは、この段階の人々にとっては

「クツヲヌギマス」「Kutsuo nugimasu」と表現できるような音の羅列、

または、行動のタイミングを知らせる 学校のチャイムのようなもの

と推測されます。

玄関(日常のシチュエーション)と

レジャーシート(非日常のシチュエーション)、

この2つをスモールステップで繋げ、般化へ導くのが視覚的支援です。

ここでは絵カードが該当します。

このように、物に名前があることに気がついていないStage Ⅰでは

繰り返しの学習(リハーサル)が有効となりますが、

太田Stageでの支援としては、

スモールステップで課題を提示し般化の経験を積ませ、

物に名前があることに気づけるようにすることが重要です。

(2)精緻化

Stage IIは物に名前があることに気づきかけてはいるが、

物と言葉が1対1で対応していて、言葉の理解はラベリングの段階です。

りんご・自動車・ハサミが描かれたイラストを見て

「りんごはどれ?」の質問に指さしで答えらますが、

「食べるものはどれ?」の質問には答えられない…という例が挙げられます。

食べるものでも果物でもなく、りんごはりんご。

それ以外の何物でもないのです。

そのようなStage Ⅱでは、名詞の理解を確実にして、

その物の属性(色や形、用途など)を抜き出し、

言葉で認識できるようにすることが認知面での重点となります

(『自閉症治療の到達点 第2版』153ページより)。

この重点が、認知的方略で言うところの精緻化にあたると筆者は考えています。