第二回情熱ピッチ|6名のピッチをレポート

2025年2月6日、「第⼆回 情熱ピッチ」の本選が開催された。革新性や市場性を競う従来のピッチコンテストとは一線を画し、起業家や挑戦者たちの“情熱”を応援することを目的としたステージ。起業を目指す人々の挑戦を後押しし、観客と共に熱意を分かち合う場として、東京・台場のドコモR&Dオープンラボに多くの観覧者が集まった。

多くの応募の中から、本線に選ばれたのは6名の「情熱ランナー」。会場に集まった観覧車のほか、オンラインでの観覧車に向けて、自らのビジョンや挑戦への思いを全力で発信。4名の豪華な審査員から、温かいフィードバックを受け取った。

グランプリの座と賞金の50万円は誰の手に渡ったのか。今回は、イベントの様子をレポートする。

音楽家の未来を支える「ミュージシャンブック」

「食べていけない価格で仕事をする音楽家を減らす」——村田健太郎氏は、自らの経験をもとに、音楽家のキャリア形成を支える新たなプラットフォーム「ミュージシャンブック」のコンセプトを語った。

村田氏は20年以上にわたり、キーボーディスト、作曲家、録音エンジニアとして活動。音楽業界の現場で彼が目にしたのは、若手音楽家の多くが適正価格で仕事を受注できず、やむを得ず低単価で仕事を請け負ってしまう実態だった。その結果、音楽業界では価格崩壊が進み、才能ある音楽家が生計を立てられずに引退してしまうケースも少なくない。

この問題を解決するために生まれたのが「ミュージシャンブック」だ。音楽家にビジネス知識を提供しながら、適正価格で仕事を受けられる仕組みを整備する。プロの報酬相場の5~8分の1という低価格で取引される従来のクラウドソーシングサイトとは一線を画す。

特に注目すべきは、駆け出しの音楽家でも「プロの相場」で仕事に挑戦できる環境を整える点だ。これにより、彼らは安価な案件に流されることなく、正当な報酬を得ながらキャリアを積むことができる。また、料金交渉が苦手な音楽家のために、適正価格を自動管理するシステムを導入し、持続可能な音楽業界の実現を支援する。

将来的には、音楽業界にとどまらずイラストレーターや声優、ダンサーなど、他のクリエイターにも応用していく予定だ。村田氏は、クリエイティブ業界全体の構造改革に貢献し、アートの価値を正当に評価する社会を作りたいと語った。

「私自身、低単価の仕事を続けた結果、心身を壊しました。今の若手に同じ苦しみを味わわせたくない」自身の経験から、業界の課題を解決したいという力強い言葉に、多くの応援が寄せられた。

家族の未来を紡ぐ「ベイビータイムカプセル」

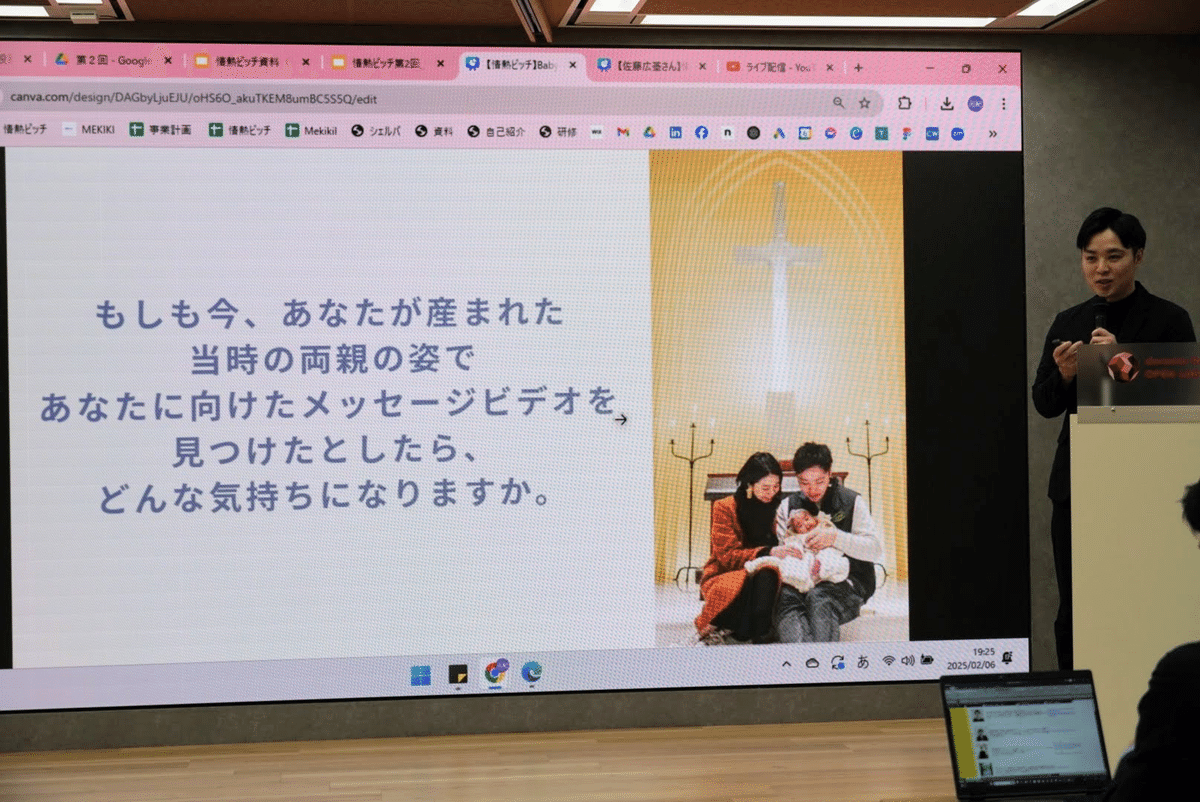

「もしも、あなたが生まれたときの両親の姿と言葉を未来で見られたら、どう思いますか?」宮本ひろむ氏はピッチの冒頭で、この問いを投げかけた。

宮本氏は、自身も不妊治療を経験し、1年半の苦労の末に娘を授かった。妊娠が判明したとき、そして初めて我が子を抱いたときの喜びは、何にも代えがたいものだったと言う。しかし、その気持ちは時間とともに薄れがちであり、子どもにも伝えられないままになってしまうことが多い。そこで彼が考案したのが、親が子どもへ向けた思いを未来に残せる記念動画サービス「ベイビータイムカプセル」だ。

妊娠期・出産直後・産後数ヶ月の3つのタイミングで撮影を行い、親になる気持ちの変化を記録。一般的な出産記念品とは異なり、単なる思い出の品ではなく、親の愛情やメッセージを「物語」として未来に届けることを目的としている。

さらに、各家庭には専属のインタビュアーが付き、夫婦が本当に伝えたいメッセージを整理するサポートを行う。インタビューを通じて、より深く感情を込めた動画を制作する仕組みだ。コストを抑えるためにオンラインでインタビューを行い、AI変換技術による画質向上で品質も担保する。

現在、3組のモニターが利用し、「育児の疲れを癒し、初心に戻れる動画になった」との好評を得ている。今後は産婦人科や不妊治療クリニックと提携し、ターゲット層に直接アプローチする予定だ。

「この動画は、育児に悩んだとき、親になったとき、そして子どもが自らのルーツを知りたくなったとき——人生のさまざまな瞬間に価値を持ちます」宮本氏の温もりのあるメッセージに、多くの観客が共感した。

「ボードゲーム」を活用したアントレプレナーシップ教育

ボードゲームを活用したアントレプレナーシップ教育の可能性について語ったのは、徳一樹氏だ。「アントレプレナーシップ教育だからといって起業家になろうという話ではありません。起業家のような精神を持ち、必要な能力を身につけるための教育が必要なんです」と強調する。彼がこのアイデアにたどり着いた背景には、自身のキャリアでの挫折と成功の経験があった。

彼は新卒時に300社の企業に落ち続け、最後にたどり着いた飲食ベンチャーでキャリアを築いた。努力を重ね、入社3ヶ月で昇格し、5年目には大手企業の新規事業マネージャーとなった。しかし、その先に待っていたのは「成功」ではなく「うつ病」だった。高い業務負荷の中で、成長に必要なスキルを身につける機会が不足していたため、ポジションが上がるにつれ壁にぶつかり、精神的に追い詰められたのだ。この経験から、彼は「学ぶ意欲があっても、学ぶ環境が整っていない」ことが多くの人に共通する課題であると気づいた。

この課題を解決するために、彼はボードゲームを学習ツールとして活用することを提案する。ゲームを通して実践型の学びを提供することで、マーケティングやマネジメントなどのスキルを疑似体験を通じて習得できる。また、ゲームではプレイヤーが意思決定を行い、その結果として「成功」や「失敗」を経験する。重要なのは、失敗の理由が明確になり、どのスキルが不足していたのかを論理的に理解できることだ。これにより、「失敗=成長の機会」としてポジティブに捉えられるようになる。

徳氏のボードゲームを活用した教育プログラムは、すでに大手企業やベンチャー企業で導入されており、昨年のクラウドファンディングでは目標の280%を達成した。また、80名の人事担当者に試験導入した際、学習満足度は100%という結果を記録している。今後は、アントレプレナーシップを育成するための「リーダーシップ」「マーケティング」「経営戦略」などのテーマ別ゲームを開発し、より多くの企業や教育機関に広めていく予定だ。

「私自身、キャリアの中で何度も挫折し、苦しみました。でも、それを乗り越える経験が成長につながるんです。ボードゲームを通じて、失敗を学びに変え、ビジネススキルを楽しく習得できる環境を作りたい」。失敗を恐れずに挑戦する力を育む——そんな新しい学習体験が、これからのキャリア教育の常識を変えていくかもしれない。

自分の人生をストーリとして発信する「エンタメ型自分史」

井野氏が事業化を目指すのは「未来につながる成長する自分史」だ。彼女は自身の経験をもとに、「人生の価値を可視化することで、人は自分を肯定できるようになる」という信念を語る。

彼女の人生は決して順風満帆ではなかった。高校時代から経済的に苦しい状況の中で学費を自分で稼ぎ、大学に進学。卒業後に働くも大学時代に発症していたうつ病が再発し、10年間もの間、社会とのつながりを持てない時期を過ごした。その間、精神障害者手帳を取得し、薬を10種類も服用する日々だったという。しかし、32歳のとき「このまま終わりたくない」と一念発起し、大学院で社会福祉学を学ぶことを決意。そこで精神障害者へのインタビューを行う中で、「自分の人生には価値がない」と考えている人が多いことに衝撃を受けた。彼らが自分自身の歩みを肯定できる仕組みを作れないか——そう考え、今回のアイディアの実現を決意した。

彼女が構想するのは、「エンタメ型の自分史プラットフォーム」だ。従来のジャーナリングアプリは、日々の感情や行動を記録し、自己認識を深めるツールとして有効だが、多くの人は継続できないという課題がある。一方で、ウェブ小説投稿サイトのようなエンタメサービスは、多くの人が熱中し、継続的に参加している。そこで井野氏は「自分の人生を物語として記録し、楽しみながら成長を可視化する」仕組みを考えた。

このプラットフォームでは、ユーザーが自身の経験を異世界転生風や純文学風、少女漫画風などのストーリーとして記録できる。個人情報を匿名化し、公開範囲も自由に設定できるため、自分だけの記録としても、誰かにシェアするものとしても活用できる。また、他人のストーリーを読んで共感したり、コメントを通じて応援したりする機能も備える予定だ。

井野氏がエンタメ型にこだわる理由は、「主観と客観を両立させること」にある。自分の人生を客観的に見つめることで価値を感じやすくなり、さらに第三者からの共感や応援が加わることで、自己肯定感が高まる仕組みだ。加えて、ストーリーは何度でも書き直せるため、成長に応じて自分史をアップデートできる。

「誰もが誰かのヒーローになれる。あなたの物語が、誰かの心の救いになる」。井野氏の語る未来には、自らの経験をもとにした確固たる信念があった。人生の価値を見出せない人が増える中で、このプラットフォームは「生きる意味」を考える新たな手段となるかもしれない。

記憶を管理するアプリ「キオクオキバ」

佐藤氏は、記憶を効率的に保存・管理し、必要な時に思い出せる新しいアプリ「キオクオキバ」の開発について語った。彼がこのアイデアに至ったきっかけは、自身の記憶の曖昧さを痛感した経験だった。ある日、彼女との会話の中で「この居酒屋の唐揚げおいしかったよね」と言ったところ、彼女からは「行ったことないよ」との返答。その瞬間、空気が凍りついたという。そして、誰もが日常の中で「何かを記録したはずなのに、どこに保存したかわからない」「必要な時に思い出せない」という経験をしているのではないかと考えた。

多くの人は、友人におすすめされたお店をGoogleマップに、気になるレシピをウェブのブックマークに、旅行先の情報をSNSの「いいね」に保存する。しかし、いざ探そうとすると、ピンの数が多すぎて見つからなかったり、ブックマークしたページがどれかわからなくなったりしてしまう。なぜこうした問題が起こるのか。佐藤氏は「情報の保存場所がバラバラ」「記録するのが面倒」「適切にリマインドされない」という3つの理由を挙げた。情報の種類ごとに異なるツールを使うことで管理が煩雑になり、結果的に必要な時に思い出せなくなってしまうのだ。

こうした課題を解決するために開発したのが「キオクオキバ」だ。このアプリは、「すべての記憶を一元管理し、必要な時に最適な方法でリマインドする」がコンセプト。使い方はシンプルで、スマホで気になった情報があれば『共有』ボタンから「キオクオキバ」に保存するだけ。AIが画像やタイトル、住所、説明文、タグを自動補完し、ユーザーは手間なく記憶を整理できる。また、保存した記憶を思い出す際は、日付・場所・キーワードのいずれかで検索でき、位置情報を設定しておけば、その場所に近づいた時にリマインダーが通知を送る機能も備えている。

佐藤氏は、「キオクオキバ」が目指す未来についても言及した。将来的には、Apple Watchに話しかけるだけで記憶を検索できる機能を搭載し、音声アシスタントとの連携を強化する計画だ。たとえば「この前、誰に教えてもらったお店だっけ?」と尋ねると、Siriが即座に答えてくれるようなシステムを構築し、記憶の管理をより直感的なものにするという。

最後に佐藤氏は、人類が進化の過程で記憶を活用し、知識を蓄積することで繁栄してきたことを指摘し、「キオクオキバ」を「記憶管理のインフラ」として発展させたいと語った。

子育ての孤独をなくすプラットフォーム「チルディッシュ」

作野充氏は、子育ての悩みを抱える親と専門家をつなぐオンラインプラットフォーム「チルディッシュ」を開発した。彼の原点は、幼少期に親しい友人が家族を失う姿を目の当たりにしたことだった。人はいつ何が起こるかわからない。だからこそ、大切な人との時間を有意義に過ごせる環境を作りたい——その思いを胸にプロサッカー選手を目指し、18年間サッカーに打ち込んできた。しかし、大学入学後に大怪我を負い、選手生命を絶たれる。挫折を味わう中で、「サッカー以外の方法で人の役に立つ道を探そう」と決意し、起業を志した。

作野氏は、起業にあたり最も愛が育まれる「家族」「子育て」というテーマに注目し、さまざまな支援者や専門家と交流を深めた。その中で、子育てをめぐる深刻な課題が浮かび上がった。現在、日本では10人に1人の親がうつを発症し、子育ての孤立感に悩んでいる。一方で、支援者側も十分なサポートができず、親の状況を日常的に把握できないまま、深刻な状態になって初めて相談を受けるケースが多い。さらに、専門家の多くが経済的に厳しい状況に置かれており、持続可能な支援体制の確立が求められている。

こうした課題を解決するために生まれたのが「チルディッシュ」だ。このプラットフォームでは、育児に悩む親が月額500円で「バディ」と呼ばれる専門家に相談できる。バディは厳選された育児・心理・教育の専門家で、親たちは友達感覚で気軽に相談することが可能だ。利用者の満足度は90%以上と高く、「パパでも使いやすい」「私のことを理解してくれる」といったポジティブな声が寄せられている。

また、バディは相談業務だけでなく、副業として企業と連携しながら収益を得る仕組みも構築されている。例えば、飲食店と提携して食育メニューを監修したり、大企業向けの子育て支援プログラムに講師として参加したり。あるパパ向けのイベントでは、「父親が魚をさばき、子どもが寿司を握る」という体験型のワークショップが開催され、わずか1時間半で講師が5万円の報酬を得たバディもいたと言う。

今後、作野氏は「チルディッシュ」を全国の自治体と連携し、母子手帳とセットで提供することを目指す。また、教育市場にも参入し、世界規模での子育て支援の基盤を築いていく考えだ。「子育ては日本だけでなく、世界中の人が経験するもの。だからこそ、家族の愛を育む仕組みを作りたい」。作野氏の言葉には、深い信念と情熱が込められていた。

未来へ踏み出す、情熱の第一歩

情熱ピッチを終えた情熱ランナーには、それぞれ審査員たちから温かいフィードバックが送られた。今回、審査員として登壇者たちを見守ったのは次の4名。

與良だいち氏(合同会社だいち 代表)

杉島誠氏(株式会社ひとそしき 代表取締役)

笠松将志氏(株式会社IKIZAMA 代表取締役)

加治木基洋氏(株式会社Piety 代表取締役)

審査員たちは、ランナーたちのビジョン、社会的意義、実現可能性などを多角的に評価し、熱いエールを送った。

そして、審査員の審査が終了した後、ついに発表の時が迫る。グランプリ発表の前に前回の情熱ピッチでグランプリを獲得した加治木氏から審査員特別賞が発表された。受賞者はエンタメ型自分史を発案した井野氏だ。

そして、見事グランプリに輝いたのは子育て世代と専門家をつなぐプラットフォームを開発した作野充氏。審査員たちからは「低価格でサービスを提供しているのはもちろん、専門家にも大きなメリットのある仕組みが斬新で素晴らしい」とコメントが寄せられた。

イベントの最後には主催者の一人である佐藤広基氏から「これがゴールではなく、スタートです」とエールが送られた。夢を現実にするために、情熱を燃やし続けることが求められる。

この夜、確かに生まれた「情熱の火」は、今後どのように広がり、社会を変えていくのか。新たな一歩を踏み出した登壇者たちの挑戦が、次なる未来へとつながっていくことを期待したい。