#映画感想文353『夏の庭 The Friends』(1994)

映画『夏の庭 The Friends』(1994)を映画館で観てきた。

監督は相米慎二、脚本は田中陽造、原作は湯本香樹実、出演は三國連太郎。

1994年製作、113分、日本映画。

神戸の住宅街に住んでいる小学六年生の少年三人は、同じサッカー部に所属しているが親友というわけでもない。ある日、三人組の一人である山下は祖母の葬式参列のため学校を3日間休む。葬式から戻ってきた山下は、木山と河辺に死に対する違和感、不可思議さを語る。ある日、近所に死にそうな老人男性がいることを彼らは聞きつける。庭の雑草は生え放題で、木々に覆われた木造一戸建ては今にも崩れ落ちそうに見える。夏休みの時間を持て余した三人は、おじいさんを監視することを決める。それは死を見届けたいという身勝手な願望を叶えるためである。

おじいさんは、スーパーでお弁当や菓子パンなどを買い込み、二、三日家に引きこもる。とりたてて面白い行動をしてくれるわけではない。三人組に監視されていることに気がつき、追い払う仕草を見せたりはするが、激怒したりはしない。三人組の行動を犯罪ではないかと揶揄する友人が現れると、おじいさんは彼らに助け舟を出す。

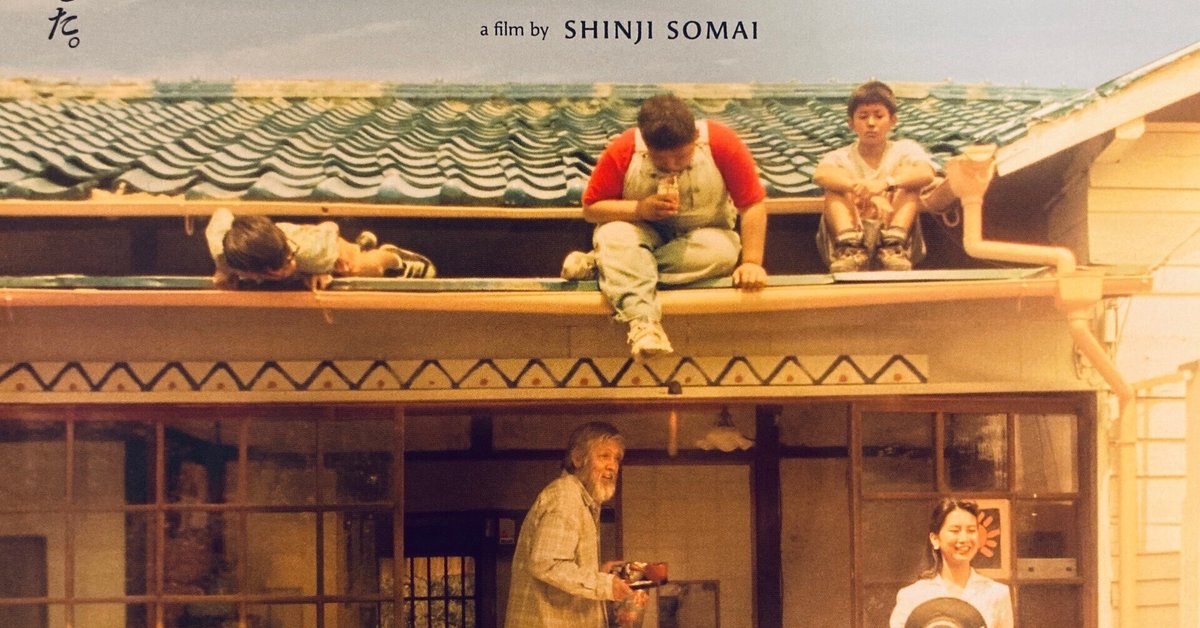

それから、おじいさんと三人の距離は縮まっていく。おじいさんは彼らに仕事を任せる。庭の雑草抜き、生え放題の枝を切り、障子の張替、屋根の塗り替えなどを三人はたくましくやってのける。おじいさんと少年たちは同じ時間を過ごすことで信頼関係が築いていく。

おじいさんの暮らしは荒み切っていたのだが、少年たちの働きによって、住まいが生まれ変わっていく。おじいさんは、現代でいうところのセルフネグレクトに陥っていたのである。なぜセルフケアができなくなっていたのか。それは戦争で負ったトラウマ、加害者としての罪の意識に苛まれ、幸せになってはいけないと自分自身を罰していたからだということが終盤明らかになる。残念ながら、最後までおじいさんの心が癒えることはなかった。罪のない家族、逃げ惑う妊婦を殺して、その家の食料をむさぼって生き延びた事実が消えることはなかった。

少年たちの中で、トラウマを抱えているのは河辺という眼鏡の少年である。彼の両親は離婚している。父親は再婚して新しい家族を作っている。自分とそれほど年の変わらない娘がいる。そのことに河辺少年は深く傷つき、父親は刑事だとか消防士だとか嘘をつき、虚言癖のある奴だと非難されたりもする。理想の父親を空想することで彼は自分の心を守っていたのである。なぜ人は死ぬのか。なぜ自分の家族を裏切って新しい家族を作るのか。なぜ父親は自分を大事にしてくれなかったのか。河辺はその憤りをどこにぶつけたらいいかわからずにいる。おじいさんの死を確認することで、何かを乗り越えようとしていたもかもしれない。

湯本香樹実の『夏の庭』はわたしの子ども時代から、読書感想文の課題図書となっており、学校から勧められるような本は読みたくないという反抗心があり、いまだに読んでいない。ただ、子どもの頃のもやもや、死に対する恐怖と好奇心は、今の方が理解できるような気がする。まあ、それは想像上の子どもの想像を想像するというようなメタ的な理解という気もする。

この映画はすごかった。それは原作やシナリオのすごさではなく、相米慎二のすさまじさである。

すべてのカットが計算されつくされている。光、構図、人物の位置、背景、色が徹底的に考えられている。ロケハンに何時間かかっているのだろう。このシーンを撮るのに何時間かかったのだろう、と見ているだけで気が遠くなった。もし、リハーサルも大して行わず、一発撮りだったら、それはそれで慄く。

(「歩こう、歩こう、わたしは元気。歩くの大好き」と歩きながら歌う三人がとてもかわいかった。実は中年のわたしも、この歌を心の中で歌いながらウォーキングしている。そうでも思わなければ長時間歩けない。)

いいなと思ったら応援しよう!