特別支援学校からの発信「支援を考えるためのアレコレをまとめてみました」

4月ももう終わり気づけば5月半ば…。家庭訪問を終えて個別の教育支援計画や個別の指導計画の目標や支援の手立てを考え、学校と家庭で共有していく時期ですね。

今回は、個別の支援計画や指導計画の具体的な進め方みたいなのを中心に、これまでの特別支援関係のnote記事を振り返りながらまとめてみました。

今後はマガジン「特別支援学校からの発信」のトップに固定しておきます。

支援の目標や手立てを考えていくために

大きく1.実態把握(アセスメント)、2.目標設定、3.支援の手立ての3つの順番に説明していきます。

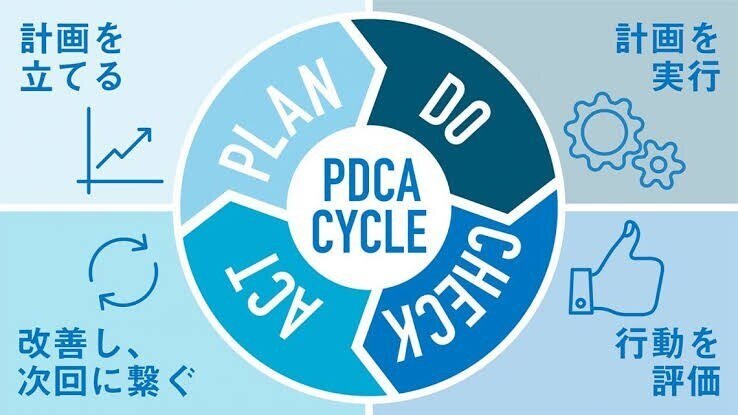

またあくまでも計画なので、目標が達成できたときや子どもの実態に合っていないとき、うまくいかないときには、目標や指導の手立てを変更し、PDCAサイクルで改めていくことが大切になります。

(画像は営業ラボより)

1 実態把握(アセスメント)

●日々の行動を記録しよう

後で支援の手立てが有効であったのかどうかなどを評価するためにも、子どもたちの行動をできる限り細かく記録しましょう。

(画像はuruoistyleより)

よく「●●で困っています」という課題や問題行動のお話を聞きますが、24時間ずっとその行動をしていることはないはずです。

例えば「離席が多い」ことが課題なら、「いつ」「どんな場面で」「どのくらいの頻度で」「どのくらいの程度で」などを記録します。そうすると特定の曜日や授業、担当者、課題のときに多いなどのその子の行動の傾向が見えてきます。それはその先の支援の手立てを考えることに繋がるのです。

●問題行動の背景を考えよう

「大人からみた困った子は、実は困っている子」という言葉があります。子どもの問題行動の裏にある背景を考えてみることが支援のカギになります。ABA(応用行動分析)やTEACCHプログラムの氷山モデルなどはそんな背景を考えるのに効果的です。

子どもたちの問題行動は悪意からではなく、本人の特性やこれまでの経験からの誤学習や未学習のためという視点を持つことも大事です。

●子どもの特性や強み、好きなことを知ろう

視覚障がいの見え方は「十人十色」です。発達障がい…というくくりは大きすぎですが、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD、LD、ダウン症なども同様です。全ての子に同じ特性がある訳ではなく、「同じ診断でと子どもは一人ひとり違う」ということを押さえた上で、それぞれの診断の特性を知っておくことは子どもを理解する助けになります。

こだわりや感覚過敏などの苦手さも大事な情報です。

また認知や情報処理などのその子の強みや得意な方法を把握しておくことも大切です。

個人的にはその子の好きなことを活用することが多いです。好きなことを知っているとぐっと距離も縮まりますしね。

●子どものたどる道筋と現在地を知ろう

心理検査(知能検査や発達検査)に精通するまでいかなくても、認知や情報処理の偏り、得意不得意の凸凹を知っておくことは大切です。

また乳幼児期から児童期にかけての発達を知っておくことで、子どもによってペースやゴールは違いますが、その子の現在地やたどる道筋がおおまかにイメージできるようになります。

2 目標設定

●評価できるよう具体的な目標設定を

目標は「いつ、どこで、だれが、どんなふうに取り組むのか」が明確になるよう具体的に設定します。そうすることで後でその目標や支援の手立てが妥当であったのかどうかを評価できます。

●スモールステップで取り組むために

いきなり大きな壁は越えられなくても、少しずつ段差を登っていけば、気づけば大きな壁よりも高い位置にたどり着くかもしれません。

少しずつ「できる」を繰り返して子どもたちが自信を持つためにも、スモールステップで課題を設定します(「一人でできる」がゴールなら、少しずつ手を離していくこともスモールステップです)。スモールステップの目標設定には、課題分析が役に立ちます。

●ボトムアップとトップダウンの視点

目標設定のときには、その子の今の実態に合わせたボトムアップの視点と、将来に必要なことを逆算して取り組むトップダウンの視点とどちらも大切になります。

ボトムアップを考えるなら、発達検査などでその子の現在地や課題を把握する方法(実態把握)が有効です。

トップダウンを考えるなら、キャリア教育の視点や、進路先の施設を見学する、発達検査の項目を眺めてみるなどの方法が有効です。

「その子のゴールはどこか?」を考えていくなかで、徐々にボトムアップからトップダウンへシフトチェンジしていくことが多いように思います。

●自立活動の6区分27項目

自立活動の6区分27項目やその細かい内容を考えていくと、子どもの実態把握にも目標設定にも活用できると思います。

3 支援の手立てを考える

目標設定と連動していますが、目標達成のためにどのような支援の手立てが必要なのかを考えていく必要があります(ここまで考えないと絵に描いた餅になってしまいます)。もちろん設定して取り組み、支援の手立てが合っていない場合は修正していきます。

●スキルを身につけるという視点

自立活動という考えに立ったとき、子どもたちがスキルを身につけることで困難を克服していくという視点が出てきます。

ADL(日常生活動作)や身辺自立、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、LST(ライフスキルトレーニング)などはそんなスキルの1つとなるものです。ST(言語聴覚療法)、PT(理学療法)、OT(作業療法)などの取り組みもそうです。

「4つの自立」という言葉もあります。生活の自立、経済の自立、性の自立、精神の自立のことです。もちろん学校だけでなく家庭や関係機関と連携しないと取り組むのが難しいものもありますが、どんな力が必要なのかを考えるための1つになります。

将来のために、子どもが自分で選択する機会を設けるということも大切です。

ただ取り組む前にそのスキルや環境調整の必要性・有効性が本人に伝わっているのかを考えて欲しいと思います。誰だって意味も理由もわからずにやらさせるのは嫌ですもんね。

●道具や環境を調整するという視点

合理的配慮という立場に立ったときに、本人がスキルを身につけるだけでなく、動画や環境を調整するという視点が出てきます。

個人的に「努力より工夫を」「童話『北風と太陽』の太陽のような関わり」という言葉が好きなのですが。

ただガムシャラに頑張らせるのではなく、ラクに楽しく、あるいはその子の得意を生かして取り組む方法を考えることも忘れないで欲しいなと思います。

教育のUD(ユニバーサルデザイン)やTEACCHプログラムの構造化、視覚支援、発達障がいライフハックなどは、そのような環境や道具を工夫する関わり方を教えてくれます。

●関わり方や指導方法の工夫

環境や道具だけでなく、こちらの関わり方も大切です。というか周りの関わり方も大事な環境の1つです。

言葉かけは、「短く」「シンプルに」「肯定的な表現で」すると伝わりやすくなります。

その子に合った学び方の支援も必要です。

SSTの手法も参考になります。まず手本を示して(モデリング)、子どもがわかるよう手がかりを用意して(プロンプト)、課題を分析して繋げていき(チェイニング)、子どもが1人でできるよう徐々に手を離していく(フェーディング)という指導法があります。

もちろん子どもによってゴールはそれぞれ違うので、どこをゴールと考えるのか、そのためにどこまでをこちらが支援するのかの匙加減はとても難しい…支援の奥義みたいなものだなぁと思います。

●僕が個人的に大切にしている関わり

頑張ったその先に「ええこと」があるから頑張れるのだと思いますし、頑張るだけでなくゆるーい関わりやオモロい取り組みも大事にしています。

子どもの行動を振り返ったり、どうすればいいのかを考えるときには、失敗体験よりも成功体験を使う方いい場合があります。子どもの凝り固まった考え方をほぐしていくリフレーミングという方法もあります。

またこちらから一方的に…ではなく、子どもと提案・交渉しながら調整していくことも大事にしています。子どもたちが選択したり、好きなものを活用するのことも、その根っこは同じなのかもしれません。

学んだことや気づいたことは、その場だけでなく生活の場などいろいろなところへ広げて繋げるための工夫や関わりも意識しています。

まだまだありそうですが笑、とりあえずはこんなところで。

その子の将来のことを考える

その子の長い長い卒業後の将来のことを考えると、「自分で選んで決めること(自己選択・自己決定)」「誰かに相談できること(援助依頼)」「働き続けること」「お金のこと」「生きる楽しみのこと(人との関わり、余暇活動)」などの視点を持っておくとこも大切です。

今の福祉の現場はもちろん、多様な選択肢があることを知っておくことも大切だと思います。あと10年後がどうなっているかなんてわかりませんし。

福祉サービスについては子ども本人や保護者に伝えられるようにしておきたいと思います。

余暇の過ごし方も大切です。学生時代にガイドヘルパーや余暇活動支援のボランティアをしていたときのことを思い出します。

まとめ

こうやって整理してみると、「結構たくさん記事を書いてきたなぁ」と思いつつ「まだこのこと書いてないなぁ」なんて書きたいことがたくさん思い浮かんできました。ここからまだまだ記事は増えていきますよー。

正直、世の中には僕よりも知識も経験もある方が発信されている書籍やサイト、情報もたくさんあります。

でも、僕自身のためにも、まとめたことを子どもたちにも職場にも還元するためにも、また、ぼちぼち自分の言葉でいろんなことをまとめていこう、発信していこうと改めて思いました。

今後ともよろしくお願いします。

表紙の画像はいらすとやより引用した、特別支援学校のイラストをちょっとだけ弄ってます。バージョンいろいろあるんですねぇ。