自作教材紹介【社会】「学校周辺を探検しよう」

特別支援学校学習指導要領の社会科中学部1段階には、身近な地域についての学習が記載されています。

オ 我が国の地理や歴史

(ア)身近な地域や市区町村(以下第2章第2節第2款において「市」という。)の様子に関わる学習活動を通して,次の事項を身に付けることが できるよう指導する。

ア 身近な地域や自分たちの市の様子が分かること。

イ 都道府県(以下第2章第2節第2款第1〔社会〕(2)内容において「県」という。)内における市の位置や市の地形,土地利用などに着目して,身近な地域や市の様子を捉え,場所による違いを考え,表現すること。

そこで、今回は僕自身が取り組んだ学校周辺探検の学習について紹介します。

まずはタブレットを使って

学校周辺探検に出かけるためにアプリ「Google Earth」を使って学校周辺を疑似探検してみました。なお今回は僕の勤務校ではなく、東京都にある筑波大学附属視覚特別支援学校版で紹介していきます。

「Google Earth」は3Dの俯瞰図で世界中の地図を確認できるアプリです。拡大や縮小、移動も自由自在です。

世界各国の観光地を探検したり、校外学習や修学旅行で移動ルートや集合場所を確認したりできるとても便利なアプリです。

(画像はGoogle Earthより)

また「Google Earth」はストリートビューを閲覧することができます。アプリの人のマークをタップし、画面上に表示される青い線をタップすることでストリートビューモードに切り替わります。360°の風景を画面上で確認できます。

(画像はGoogle Earthより)

アプリの使い方を確認しつつ、ストリートビューでいろんなお店や施設を見たり、発見したりしておくことが、後での学校周辺での確認に繋がります。

またストリートビューと3Dを切り替えて位置を確認したり、事前に配布しておく地図と見比べたりすることが、地図と実際の見た映像と頭の中のイメージ図(メンタルマップ)をリンクさせることに繋がります。

(画像はいらすとやを元に記者作成より)

事前に交通ルール/集団行動のルールを確認しよう

校外に出るため、事前に交通ルールを確認しておきます。

信号機のルール(3色信号機では赤色も黄色も「止まれ」、歩行者信号機で青の点滅は「止まれ」)

横断歩道や交差点の渡り方(車は左側通行なので「右、左、右」を確認してから渡る、斜め横断は禁止なので垂直に渡る、内輪差外輪差の巻き込み事故を防ぐために一歩下がって待つ)

道路の歩く位置(歩道があれば歩道を歩く、歩道がなければ道路の右側を歩く、道路の真ん中ではなく端を歩く)

歩きスマホ、タブレットは危険なのでしない

などなど、できればイラストや写真、動画を使って確認します。学校によっては交通安全教室などをされているところもあるかと思います。

また個人的な外出ではなく集団での移動になるので、列で進ことや前の友だちとの距離感、慌てず焦らす教員の指示を聞くことなども確認します(校外学習や修学旅行にも繋がる内容です)。

生徒の並び順や教員配置、溝や段差、ブロックなど危険な箇所の位置、緊急時の対応や連絡方法なども教員間で確認・共有しておきます。

いざ、学校周辺探検へ

さあ、いざ学校周辺探検へ出発です。

子どもたちの実態によりますが、後で地図上で確認するポイントを増やすために往路と復路でルートを変更してもいいかもしれません。

また事前に地図や「Google Earth」などを使って子どもたちがルートを決めてから向かってもいいかもしれません。

探検中には、予期せぬ発見もあるかもしれません。僕の場合は交差点にあった点字ブロックと音声案内信号機について、赤信号を待っている間に説明しました。

後での地図とのリンクや、紹介カードづくりのためにタブレットなどを持参して写真を撮っておくのもいいでしょう(くれぐれも歩きタブレットには注意してください)。校外学習や修学旅行などでもタブレットは活用できます。

(画像はコエテコより)

安全第一で、無事に学校までかえりましょう。

紹介カードづくり

学校に帰ってからは自分が選んだ施設・お店の紹介カードづくりに取り組みました。

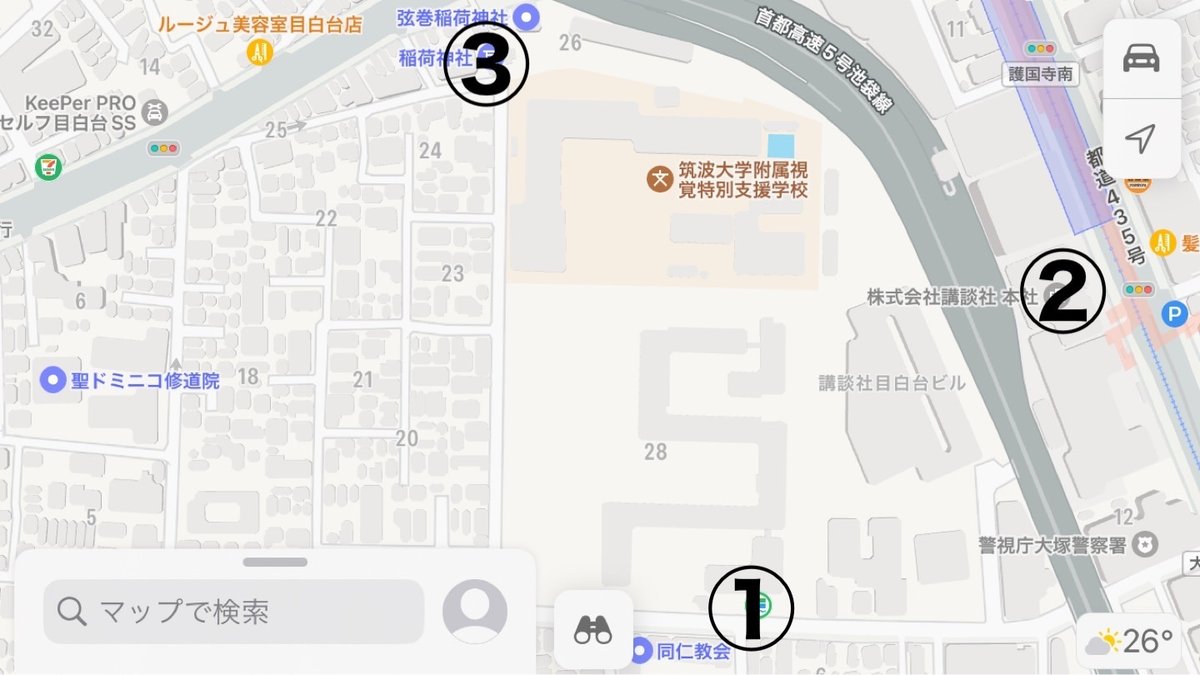

その際に、実際の地図上での位置を理解するために、施設やお店の位置に番号を振った地図を用意し、自分の紹介する施設やお店の地図上の番号を記入するようにしました。番号は撮った写真やGoogle Earthで子どもたちが確認します。

(画像は記者作成より)

お店や施設の説明は、直接観察した情報+インターネットで検索しました。思い出のエピソードやおすすめメニューなども紹介してもらいます。イラストや模様を描いたり、画用紙に貼ったりしてデザインもします。

子どもたちの実態によりますが、学校からの経路を説明したり、ホームページなどをQRコードにして掲載したりしてもいいかもしれませんね。

(画像は記者作成より)

完成したカードは地図と共に、あるいは地図に貼り付けて掲示します。

(画像は記者作成より)

地図とイメージを繋げるためのクイズに挑戦

1度紹介カードを作り、地図上の位置を確認したからと言って地図と実際のイメージがすぐにリンクするようにはなりません。

そこで、例えば「⑤の位置にあるお店はどれ?」や「この施設の場所は何番?」、「学校からこのお店へ行く正しいルートはどれ?」のようなクイズにチャレンジしました。

そうすることで、地図と頭の中のイメージ、あるいはGoogle Earthを見比べることでより定着するのではないかと考えました。

Google Earthを使って他の地域の学校と比べてみよう

ここからがGoogle Earthの真骨頂です。いつでもどこでも、好きなときに画面上で旅に出ることができるのがこのアプリの利点です。

まずは紹介した東京都にある筑波大学附属視覚特別支援学校から。さすが大東京、3Dにすると周囲に高層ビルや高速道路が立ち並んでいるのがよくわかりますね。

続いて北海道立帯広盲学校へ。周りにひろーい畑が広がっています。じゃがいもやにんじんなどの生産が1位の北海道のイメージ通りですね。

沖縄県立盲学校や長崎県立盲学校、秋田県立盲学校などは周囲に自然がある様子が伺えますね。

京都府立盲学校は京都の市街地の中にあります。花ノ坊校地と大徳寺校地の2つに分かれています。碁盤の目のように区画が整理されていたり、景観を守るために高いビルがない京都の街並みがよくわかりますね。花ノ坊校地の近くには京都ライトハウスもあります。

島根県立盲学校はなんと宍道湖のすぐそばにあるんです。近くには白鳥飛来地がありました。

ストリートビューで他の学校周辺を探索してみるとまた新たな発見もあります。

Google Earthを使うと、自分の学校とは違う他の学校の様子を確認することができます。こうして違いを比較することで、自分の住んでいる地域の特徴が見えてくるのです。

まとめ

僕の授業実践というよりは、半分以上Google Earthの紹介になりましたね笑。とっても便利なアプリです。ぜひ使ってみてください。

内容については、僕の大事にしている「生活との接続」を考えたときに、地図と実際のイメージをリンクさせたり、ルートを言葉や図で示すことが大事だよなぁと考えました。

この内容とあわせて、本人の得意な認知処理の聞き方や伝え方、地図のように視覚的に示す方がいいのか、「ファミリーマートの交差点を左に曲がって…」のように文字や言葉で伝える方がいいのかを確認してもいいかもしれませんね。

(画像は宮城県教育センターより)

またGoogleEarthを使って他の地域の風景を見る経験は、他の地域と自分たちの地域を比較することにつながります。それは、自分たちの地域の特色を発見することにつながります。

この取り組みとは別の話ですが、日本地理の学習の一環で学校の近くのスーパーへ行き、販売されている商品の産地を調べたこともあります(スーパーのチラシもよく使います)。そうやって調べた内容から、例えばジャガイモやニンジンは北海道産が多い→北海道はジャガイモやニンジンの生産1位という発見に繋がりました。

それだけではなく、インターネット上に掲載されている他の地域のスーパーのチラシと比べてみました。

(画像はワオーンインフォメーションより)

すると、見たこともない商品があったり、産地の違い、例えば関西圏では梨といえば鳥取だけれど、関東圏だと千葉や茨城だったり(生産1位は千葉)などの発見があります。北海道フェアみたいな特集も面白いですよね。

(画像は記者作成より)

そんな風に他と比較することが、自分たちの特徴や特色の発見につながります。

以上、地図と実際のイメージをリンクと比較による自分の地域の発見を意識した取組みの紹介でした。なにかのお役に立てれば幸いです。