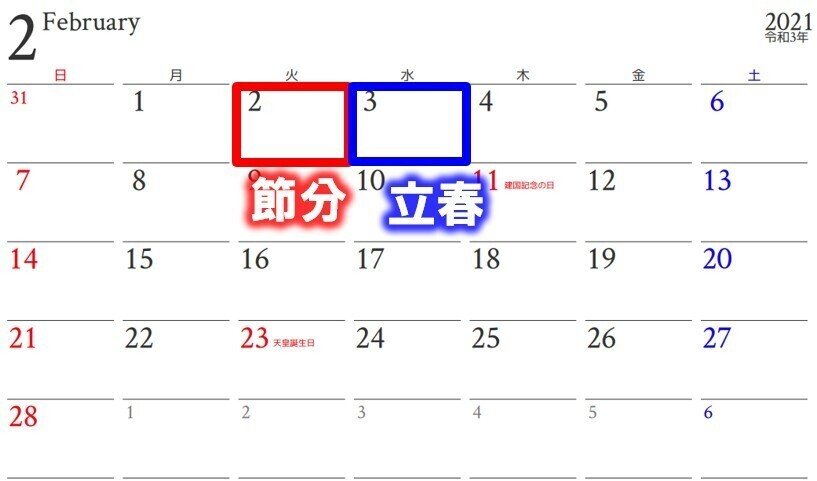

2021年の節分は2月2日らしい

こんにちは

2021年の節分は、

明治30年(1897年)以来

124年振りに2月2日になるそうです

…最近知りました

節分は立春の前日

節分は立春の前日です

ほとんどの年で2月3日ですが、

立春は2月4日に固定されたものではなく

3日や5日に変わることがあるそうです

季節は春夏秋冬と変化しますが

春分や秋分といった二十四節気に分けて

その変化を表現しています

季節が変化する理由

季節が変化する理由は、

地球が傾いた状態で公転しているためです

例えば日本では、

北極側が太陽を向く時期は夏、

南極側が太陽を向く時期は冬となります

うるう年や立春がズレる理由

地球が太陽の周りを1周すると1年ですが、

1周にかかる時間は厳密には

365日ではなく365日と約6時間かかります

わずかなズレを調節するために

うるう年がありますが、

地球が立春の位置を通過する時間単位で見ると

わずかにゆらぎがあるため

立春の日付が前後します

立春の日付が前後することに合わせて

前日の節分も動くことになるので

2月4日や2月2日になるということだそうです

2月2日の節分は2021年、2022年と続いてから2023年以降に2月3日へ戻ります

2025年から4年ごとに再び2月2日が続き

今世紀末にかけて頻度が増えていくそうです

今後100年ぐらいは、2月2日か3日のどちらかになるそうです

ちなみに、約37年前の1984年(昭和59年)は

逆に春分の日が2月5日で節分が2月4日だったそうです

今後のうるう年

2024年

2028年

2032年

2036年

2040年

2044年

2048年

2052年

などです

恵方について

恵方とは歳徳神(としとくじん)

別名で年神様や正月様という神様のいる方角で、

その年の縁起の良い方角とされています

「東北東」「西南西」「南南東」「北北西」の

4方向のみとなっているそうです

ちなみに2021年の恵方は、南南東だそうです

2022年~2026年の節分と恵方

・2022年 2月3日(木) 北北西やや北

・2023年 2月3日(金) 南南東やや南

・2024年 2月3日(土) 東北東やや東

・2025年 2月2日(日) 西南西やや西

・2026年 2月3日(火) 南南東やや南

恵方巻のルーツと食べる方法

恵方巻が全国に広がったきっかけは

コンビニやスーパーが取り扱うようになった

影響が大きいと考えられていますが、

ルーツは諸説があるそうですが

遥か昔にさかのぼるそうです

恵方巻は、江戸時代から明治時代にかけて

大阪の花街で節分をお祝いしたり

商売繁盛を祈ったりしたのが

始まりと言われているそうです

花街で商人や、芸妓たちが

節分に芸遊びをしながら商売繁盛を祈り

恵方巻を食べていたようです

丸かぶり寿司や太巻き寿司などと呼ばれることが

多かったそうです

いずれも七福にちなみ7種類の具材を入れて巻くのが

基本になったそうです

中身はしっかりと決められてはいませんが

一般的に使われるのは、

あなごやうなぎのかば焼き

卵焼きや伊達巻き

しいたけの煮物

桜でんぶやおぼろ

きゅうり

かんぴょう

などです

そして現代、

昭和中期、大阪府鮨商環境衛生同業組合のほか

大阪海苔問屋協同組合や関西厚焼工業組合などが

作る人のみならず材料メーカーも巻き込んだ

一大キャンペーンとして盛り上がりを見せ、

大阪周辺に定着していったそうです

平成元年(1989)には、

大手コンビニエンスストアが広島県店舗で

「恵方巻き」と称して、

節分の巻きずしを商品化し

その7年後に西日本で、

さらにその3年後には全国で販売を展開させ、

これが実質上の全国展開のきっかけになったと

されているそうです

一本丸ごと食べるのは、

幸福や商売繁盛の運を一気にいただく、

ということを意味しているそうです

一口サイズにカットしたり

途中で食べるのをやめてしまうことは

運を逃してしまうということから、

無言で一気に食べ尽くし、

その年の運を手に入れようという意味が

込められている、ということらしいです

正式な豆まきの仕方

調べてみたら、ちゃんと正式な豆まきの仕方が

あるそうなのです

日暮れまでに豆を準備します

豆を炒るのは、拾い忘れた豆から

芽が出ると良くないという言い伝えがあるようです

鬼が戸口から入るのを防ぐため

ヒイラギの小枝にイワシの頭を指したものを

門や玄関に飾るそうです

鬼はイワシとヒイラギが大の苦手らしいです

(鬼滅の刃の影響で、

藤の花が苦手だと思っていました 笑)

鰯柊(イワシヒイラギ)として

お店でも売っているそうです

豆まきは20〜22時頃始めます

玄関、窓、ベランダなどすべての戸を開けます

升に入れた豆を手にして

玄関から各部屋を回り

出入り口で『鬼は外、福は内』と

2回ずつ繰り返し豆を撒きます

そこでフォームも正式なものがあるようで

升を左手、胸の高さに持ち

右手で下手投げで豆を撒くそうです 笑

豆を撒き終えたら、すぐに戸締りをします

鬼を締め出して、福を逃さないためだそうです

豆まきを終えたら、年取り豆といって

自分の年齢、もしくは自分の年齢+1個を

食べるのが習わしだそうです

ちなみに、福茶といって

昆布の佃煮か塩昆布、梅干し1個、豆まきの豆を3粒を

湯飲みに入れて熱湯に注いだものを飲む習慣が

実はあるそうです

豆は吉数の3、梅の花はおめでたいお花

昆布はよろこぶにかけられているそうです

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます

今年の節分の日が例年と違うことも新発見でしたが

様々な言い伝えや歴史があるのだと知りました

年女や厄年ではありませんが

厄除け祈願はしたいと思っています

いいなと思ったら応援しよう!