職場のモチベーション向上メソット~ ④PDCAサイクルを効率的に回す方法!

こんにちは、松幸です。

3000名の工場を運営し、従業員にやる気をもって、楽しく仕事をする為にどうすればよいか、日々悩み・考え・実験しながら、自分なりの考え方・やり方を構築してきました。

職場リーダーの皆さんは、PDCAサイクルを回すことが、「難しい」と考えていませんか?

多くの職場の実態を見ると、

「Plan:計画」が曖昧なまま「Do:実行」に取り掛かっている・・・

「Check:評価」「Action:改善」が、どうすれば良いか分からない・・・

のような状況になっているのではないでしょうか?

何故、「P」が曖昧になったり、「C」「A」のやり方が分からないのか?

それは、2つの原因があると考えています。

① PDCAサイクルを回すことが「難しい」と考えてしまい、実行できない

② PDCAを回すために、何をすればよいか分からない

PDCAを難しくさせている原因として、

PDCAサイクルは、「難しいものである!」と教えていること

に影響していると思います。実は、PDCAは難しくありません。

本質的に「PDCAサイクルを回す」ことは、どういうことかと言うと

「仕事や職場をマネージする」ことを意味します。つまり、

「計画(P)通り」 に 「実行(D)されているか」を 「評価(C)する」こと

であり、PDCAは4つの言葉を使って仕事の流れを表現しているにすぎません。

その中でも、私が考えているのは、

【PDCAを回す上で最も重要なこと】

計画(P)の段階で「期限」を設定する こと!

です。「期限」が設定できれば、実は「D-C-A」が連動します!

そうすると、おのずと仕事の完成度も上がります。

たったこれだけを実践することで、

皆さんもPDCAサイクルを手軽に回すことができる達人になれます!

職場で運用するPDCAサイクルは、実に簡単だと思いませんか?

1. PDCAサイクルを回すのが難しい?

皆さんは、「PDCAサイクル」をキチンと回せていますか?

自信をもって、「できています!」と言える職場は少ないと思います。

なぜ出来ないのか?

理由は、大きく2つあると考えています。

①PDCAサイクルを回すことが「難しい」と考えてしまい、実行できない

② PDCAサイクルを回すために、何をすればよいか分からない

それぞれ、確認していきましょう。

1-1 PDCAサイクルを回すことが「難しい」と考えすぎ

それもそのはず、世の中のPDCAサイクル研修は、PDCAを回すことは「難しいコト」として教えています。

日本の大手機関の「PDCAサイクルに関する研修のプログラム」を見ると、以下のようになっています。はっきり言って、何を言っているか分からないですし、ものすごく難しいものに見えますよね。

例えこの通りに実行したとしても、形ばかりで、効率的な運営につながるようには思えません。忙しい製造や営業の現場に導入するのは不可能です。

【日本の大手機関のPDCAサイクル研修のプログラム】

Plan:プラン(計画)

(1)「あるべき姿」を3つの要素 (何を、いつまでに、どうする) で目標化する

(2) Howツリーで目標達成のための課題~施策を展開し、計画を可視化する

(3) 計画はガントチャートとマイルストーンで進捗を共有化する

Do:ドゥ(実行)

(1) 日常業務におけるリスク対策の考え

(2) チームのモチベーションを高めるコミュニケーションへの配慮

(3) タイム・バジェティング(時間予算管理)で主体的に行動する

Check:チェック(評価)

(1) 経過段階での中間成果物、プロセス指標の確認を行う

(2) 必要に応じたスケジュールの改訂を行う

(3) 最終ゴール、成果物を想定する、必要な資源の投入を検討・実施する

Act:アクト(改善)

(1) 成果物の品質と実施プロセスの成功・失敗要因を振り返る

(2) 成功・失敗要因を関係者と共有する

(3) 次段階に向けた成果物、プロセスのあるべき姿を設定する

難しくしているのは、巷のPDCA研修だけではありません。

使われれている言葉も、難しくしていると感じています。

【日本語のPDCAで連想しがちな内容】

P:計画 ← 計画書をイメージしてしまいますよね・・・

D:実行

C:評価 ← 何かの基準を元に監査し、点数をつけるのでしょうか?

A:改善 ← より好ましい・望ましいものへ改めること?

一般的に使われているPDCAの日本語は、決して間違っていません。

しかし、職場で使うときには、この言葉を使う必要はありません。

「Do:実行」以外の言葉は、普段から職場で使っている言葉に直せば、PDCAサイクルを簡単に回すことができると考えています。

後ほど、置き換えた言葉を紹介します。

1-2 PDCAを回すために、何をすればよいか分からない

先にも紹介しましたが、多くの職場では、

「Plan:計画」が曖昧なまま「Do:実行」に取り掛かってしまった・・・

「Check:評価」「Act:改善」の言葉を見て諦めてしまっている

のではないでしょうか?

まずは、何をするにあたっても、「Plan」が重要です!

やみくもに「Do」に取り掛かった場合、

・うまく行けば問題ありませんが、

・失敗した時には、今後の対策にどう繋げればよいか?に苦労します。

しかし、一つ一つの小さな仕事まで、「Plan:計画書」を作ることは、現実的ではありません。また、そのようなことをする必要はありません。

私が考えているのは、以下の通りです。非常にシンプルです。

職場で必要な「Plan」=「仕事の期限」を設定する事

次に、「C」「A」は、どうすれば良いか分からない方が多いと思います。

特に、

「C:評価」、「A:改善」と翻訳されています

翻訳の影響で「難しく」考えてしまっているのではないかと思います。

職場において、仕事を「評価」することはそれほど重要ではありません。

経営者や本部長などの経営層に近い立場のマネージメントの場合は、仕事の「評価」が必要なのかもしれませんが、職場を任されているリーダーにとっては、仕事を評価 < 仕事を回す ことの方が重要です。

つまり、「C」の日本語訳を職場で使う場合は「評価」ではなく、

職場で必要な「Check」= 期限の日に「報告」を受ける こと

が正しいのです。

2. 職場で使うPDCAサイクルの本質

PDCAの歴史を見ると、第二次世界大戦後、日本において、統計的品質管理をエドワーズ・デミングが日本科学技術連盟(日科技連)で講演し、この講演を聞いた日科技連の幹部がPDCAを提唱したとされています。

そして、PDCAサイクルと言う名称は、この4段階を順次行って1周したら、最後のActを次のPDCAサイクルにつなげ、螺旋を描くように1周ごとに各段階のレベルを向上(スパイラルアップ、spiral up)させて、継続的に業務を改善する事を意味しています。

このように、元々のPDCAサイクルの言葉は、「品質管理」が由来ですので、おのずと言葉が「品質的な難しい言葉」を使っています。

しかし、PDCAサイクルの本質は、簡単に言うと「仕事の流れ」です!

【PDCAサイクル = 仕事の流れ】

P: 計画(P)を作り、

D: 計画通りに実行(D)し、

C: 計画通りに実行されているかを確認・評価(C)し、

A: 確認した結果、修正や改善が必要な場合は対策・改善(A)をとる

P: 元々の計画に対して、修正や改善を加えた 最新の計画(P)を作る

皆さんは、意識していないかもしれませんが、仕事をしているという事は、PDCAを繰り返しているはずです。

本当に必要な「PDCAサイクル」の具体例を挙げてみましょう。

P:計画作成

Zさんに職場の予算を作成する仕事をお願いしました。

・どのように予算を作ればよいのか具体的な指示を出す

・最終期限がいつなのかを伝える

・最終期限の前に、何回か経過報告をしてもらう(話し合って決める)

D:実践

Zさんに、職場の予算のたたき台を作ってもらう

C:経過報告

経過報告の当日、内容を確認する。

考えていた日程よりも、大幅に進捗が遅れている。

Zさんに遅れている理由を聞く

A:フィードバック・修正・改善

P:次回まで仕事内容と次の報告日を設定する(Aと次のPは同時)

スピードを上げるために、Yさんにも予算作成に加わってもらう

そして、最終提出期限までの業務日程を引き直す

次の経過報告日を確定する

この様に、PDCAサイクル(=仕事の流れ)を回すことにおいて重要なのは、

Pの段階で、仕事の「期限」を設定すること

そして、

設定した「期限」の日に「報告(C)」してもらい、

元の(P)を修正する必要があるのかを「判断する(A)」こと

であると考えています。

このようにみると、「当たり前のことが、当たり前に実行」できれば、おのずとPDCAサイクルは回ります。日本の大手機関のPDCAサイクル研修で教わるような難しいことが全部できている必要は全くありません。

大丈夫です。

3. 「P:計画」「C:評価」を設定して効率的に回す

そうはいっても、期限が決められない仕事もある!と仰る方がいるかもしれません。確かに、先の見通しが立たない仕事や、毎日継続的に実行している反復作業など「期限を決めることが難しい業務」は確かに存在します。

ただ、そのような業務であっても、期限を設定し、何らかの報告をしてもらうことが重要です。

例えば、先の見通しが立ちにくい仕事の場合

P:基本日程+バックアップ日程 の2本の日程を計画する

D:基本日程をベースに仕事を進める

C:基本日程をベースに毎週〇曜日に進行状況を確認する

A:基本日程で進めることができない場合は、バックアップ日程に切替る

など、見通しが立てにくい仕事ほど、定期的な(C)経過報告が必要です。

このような場合は、週次の報告時間を設けるのが良いでしょう。

見通しが立たないからと言って、放置しておくのは最悪です。

ただし、報告することがイベント化してしまい、資料つくりに時間をかけてしまったり、データを膨大になりすぎるのは本末転倒です。

やはり、あくまでも現在の仕事が、

「計画(P)通り」 に 「実行(D)されているか」を 「確認(C)する」

事が大切です。

皆さんの職場で、ストレスなく、メンバー全員がやる気をもって取り組むことができる具体的な「職場のPDCAサイクルの設定方法」は、別途ご購読して頂けるようにまとめて行こうと考えています。是非ご利用ください。

4. まとめ:PDCAサイクルを回す=仕事をマネージする

ここまで読み進めてくれた皆さんは、PDCAサイクルを回すことが、難しくないことを理解されたのではないでしょうか。

何故なら、本質的に「PDCAサイクルを回す」ことは、「仕事や職場をマネージする」ことを意味します。つまり、

「計画(P)通り」 に 「実行(D)されているか」を 「評価(C)する」こと

一般的に使われているPDCAサイクルの日本語は、品質管理が由来であるため、難しい品質用語が使われています。しかし、実際の仕事や職場をマネージする言葉に直して活用すれば、全く難しくありません。

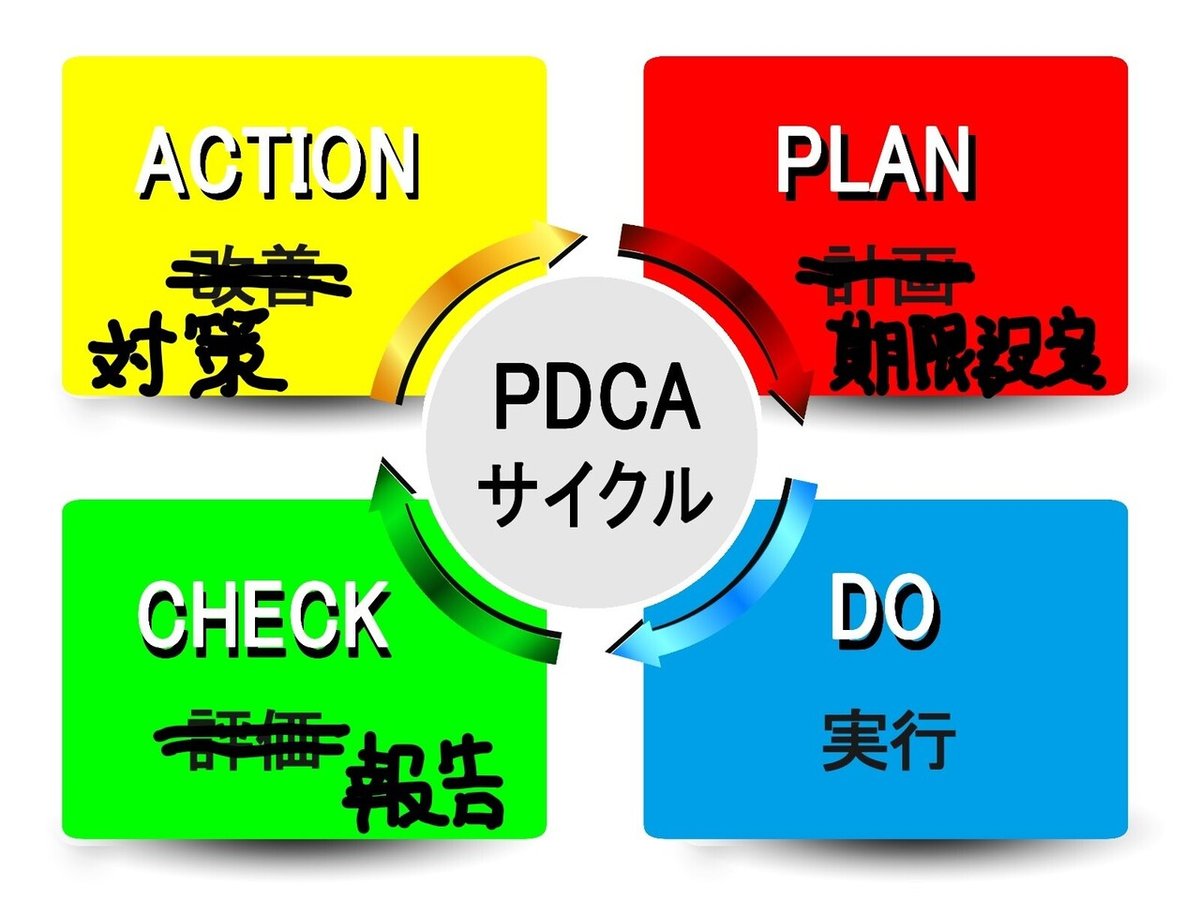

【PDCAサイクルで効率的に職場をマネージする】

P:計画 → 期限設定(一つ一つの仕事の期限を決める)

D:実行

C:評価 → 報告(Pの段階で決めた期限の日に報告をもらう)

A:改善 → 対応策(もらった報告に対して対策が必要なら手を打つ)

また、PDCAサイクルを回すにあたって最も重要なことは

Pの段階で、仕事の「期限」を設定すること

でしたね。具体的には、仕事の途中経過をしてもらう日時を決めておくことです。それができれば、「誰が、何時までに、何の仕事を、どこまで」進めてくれているのかを効率的にマネージする事が出来ていることになります。

是非とも、リーダーの皆さんには「仕事の期限」を設定して、PDCAサイクルを頻繁に回す達人になって頂ければと思います!

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。感謝申し上げます。

※本記事は 許可なく第三者へ公開すること、または本記事の内容を転載する ことは禁止しております。場合によっては、法的措置をとらせていただきますのでご注意ください。