【美術展2024#72】総合展示@国立歴史民俗博物館

日本の歴史や文化をいくつかの時代やテーマに分けて生活や民衆の視点から展示しています。

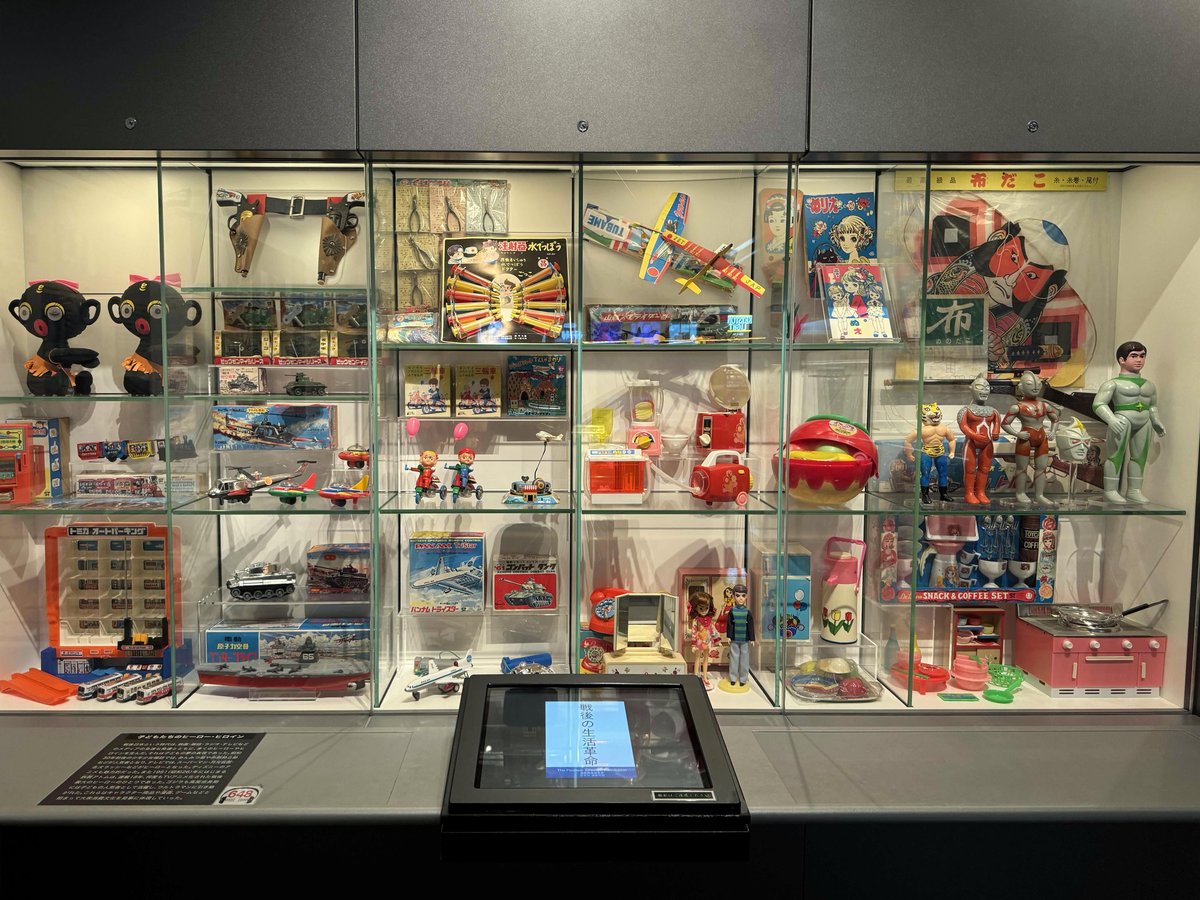

貴重な資料だけでなく、複製や模型もたくさんあり、その時代を体感できます。

千葉市美術館「Nerhol展」、DIC川村記念美術館「西川勝人展」に続いて千葉巡り3館目。

大阪の国立民族学博物館と名前が似ているが大阪は「民族」で、こちらは「民俗」。

以前から気になっていたが実は今回初めて訪れた博物館。

ちょうど千葉巡りの巡路上にあったので軽い気持ちで立ち寄ってみたが、展示内容が凄すぎた。

ガッツリ見たら1日ではとても回り切ることができないくらいのボリューム。

様々な史料や民間伝承を通して日本の歴史や文化を紐解き、日本人はどこから来てどう生きてきたのか、そしてこれからどう生きていくのかを問う。

いわゆる美術展とは違うが、とても素晴らしい展示だったので【美術展2024#】のナンバリングとして数えることにする。

入り口からすでにタイムトンネル感。

否が応でも太古へと誘われていく。

本当に目の前に生きているかのようなバッキバキにリアルな再現。

もうこの時点でテンション爆上がり。

最古の土偶。

当時の人はその目に映る世界をどのように捉えていたのか。

その一端が感じられる貴重な史料。

展示品は実物もあるのだが、基本的にはレプリカが多い。

だが一つ一つが実物に忠実かつ完成度が極めて高いため、展示の流れをしっかりと補完して非常に意味のあるものとなっている。

やはり物があるのと無いのとでは直感的な理解力が全く違ってくる。

トーハクのような博物館とは目指すところが違うので

ここはこれで良いのだと思う。

こんな時代の頃からただ写実するのではなく、強調したり省略したりという今に続く美意識が脈々とあったことに感動する。

折しもこの時期、東京国立博物館や東京国立近代美術館にて埴輪関係の大規模な展覧会が行われていたが、それらとはまた違う観点で埴輪を学ぶ。ふむふむ。

この独自の美意識よ。

岡本太郎ではないけれど本当になんだこれは!だ。

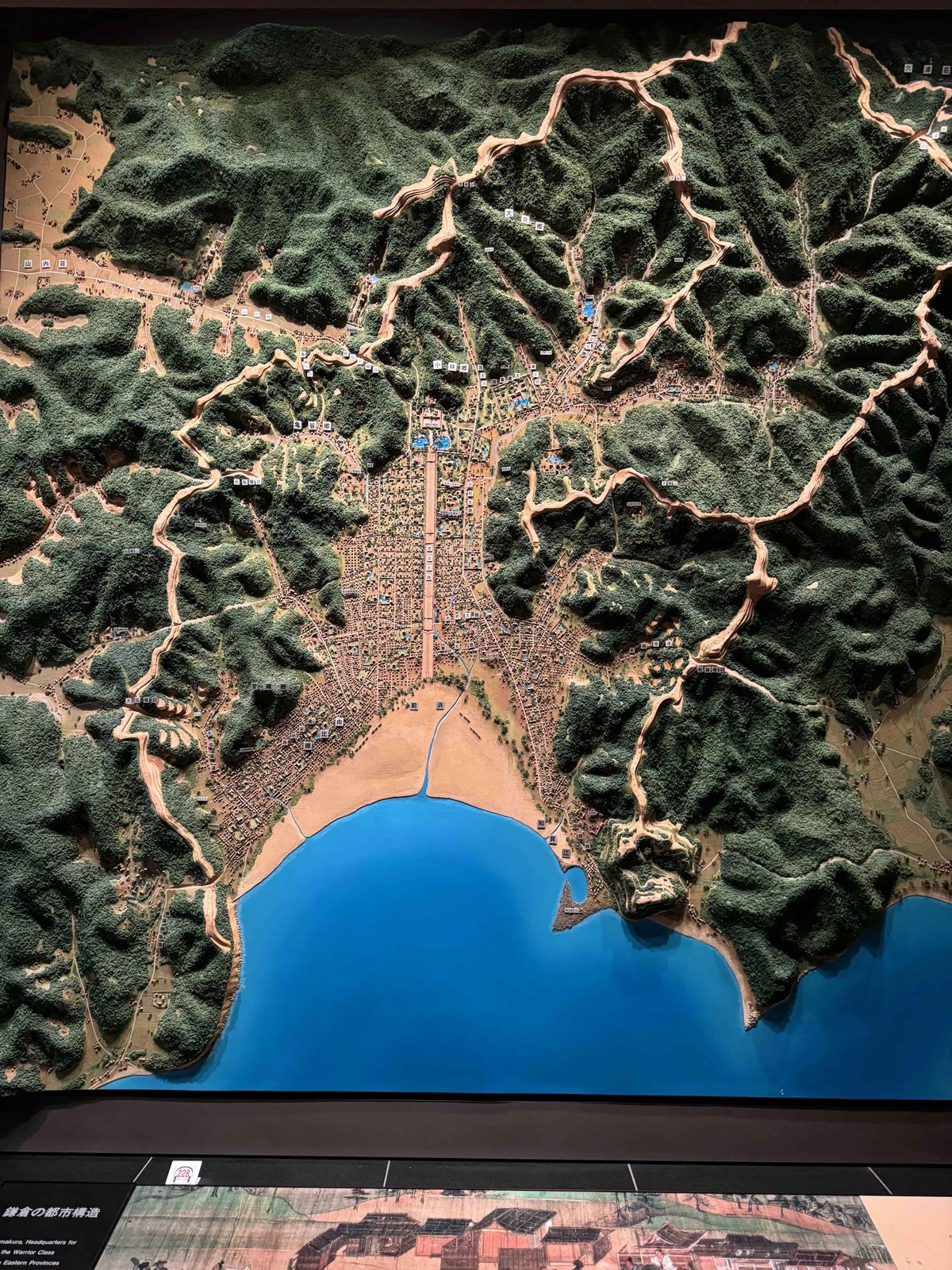

地図や模型が好きなのでいつまででも見ていられるほど非常によくできている。

変化してきたのは我々人間で、身に纏うものがない猫は昔も今も変わらずこの姿なのだ。

当たり前なのだがなんだか感動。

こういう雰囲気の人いるよね。

…とか、じっくり見ていたらあっという間に時間が過ぎて、第一展示室ですでにラーメン二郎マシマシ状態。

とはいえ展示はまだ始まったばかり。

そのまま仏教伝来へなだれ込む。

いつも思うけれども古墳時代から飛鳥時代へのあたりが一気に飛び過ぎなんだよなあ。

この辺りの解像度を高める何かが発見されないかなあ。

この辺りですでに満腹状態なのだが、階が変わって歴史の展示室から民俗の展示室へと続く。

終わった…。

途中からかなり急ぎ足で見たつもりだったがそれでも丸々3時間。

どっと疲れたけれども日本史の教科書を一気読みしたような充実感。

実に面白かった。

だがさすがに疲労困憊。

とても見きれていないのでしっかりと予定を立てて時間を確保して、またじっくりと訪れたい。

ふぅ、長い1日だったがこれでようやく帰れるぜ。

…なんて油断をしていたのだが、この後訪れる事態に私はまだ気づいていなかったのだ。

続く(デデーン)

【美術館の名作椅子】↓

【美術展2024】まとめマガジン ↓