【美術展2024#74】文明の十字路 バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰@三井記念美術館

会期:2024年9月14日(土)〜11月12日(火)

バーミヤン遺跡は、アフガニスタンの中央部を東西に走るヒンドゥークシュ山脈の中にあります。この地域は、古くからユーラシア各地の文化が行き交う「文明の十字路」とも呼ばれています。渓谷の崖に多くの石窟が掘られ、その中に東西二体の大仏がそびえていました。大仏の周囲壁面には「太陽神」と「弥勒」の姿が描かれていました。

本展覧会は、東西二体の大仏を原点とする太陽神と弥勒の世界に迫り、特に「未来仏」である弥勒信仰の流れを、インド・ガンダーラの彫刻と日本の法隆寺など奈良の古寺をはじめ各所に伝わる仏像、仏画等の名品でたどります。

昔、長旅をしていたときに、ガンダーラの中心地だったペシャワール(現パキスタン北西部)に行ったことがある。

ペシャワールからカイバル峠を越えてアフガニスタンへ向かうバスが出ていた。

当初私はそのバスに乗ってアフガニスタンに入国する予定だった。

けれどもその数日前にアフガニスタンの首都カブールで欧米人旅行者が何者かに殺害された。

確かに当時アフガニスタンはまだ治安が安定せずに危険だと言われていたが、細心の注意を払って常識的な行動をとれば十分に旅が可能な程度の秩序は保たれていることもまた事実だった。

だが、私はカイバル峠手前の国境付近まで行ってはみたものの、結局そこで悩んだ末にアフガニスタン入国を諦めた。

同時期にアフガニスタンへ入国し、後日再会した旅人から「砂漠の真珠」とも呼ばれるバンデ・アミール湖や、バーミヤン等の遺跡がいかに素晴らしかったかを聞く度に自分の判断を悔いたが、今冷静に振り返ってみても2004年当時の状況下でのアフガニスタンを避けるためのルート変更はやはり仕方のない選択だったと思う。

その代わりにパキスタン国内にあるアフガニスタン難民キャンプに行った。

ペシャワールから国境行きのバスに乗り、国境手前の終点で降りると、そこには内戦状態のアフガニスタンから逃れてきた人たちの難民キャンプがあった。

足を踏み入れると、広大な敷地内にレンガ造りの家が立ち並び、簡素ながらも八百屋、肉屋、雑貨屋、散髪屋などの商店も軒を連ね一見普通の町のようにも見えた。

しかし細部に目をやると、下水が機能していなかったり、ゴミが散乱して不衛生だったり、怪我人が多く目に付いたりして、やはりここは世界最貧困地域の最前線なのだと気を引き締め直した。

「私たちは平和を愛する」と彼らは言っていた。

そして、欧米諸国から誤解されていることも知っていた。

文化・伝統・誇り・宗教・価値観・主張…。

何を護り、何を歩み寄るべきなのかを、ぎりぎりのバランスで彼らは模索しているように感じた。

そんな彼らと接して、私は日本人としてどう生きていくべきなのか考えさせられることがたくさんあった。

イスラム文化は日本や欧米の価値観と大きく異なることが多々あり、日本の感覚で物事を考えると理解できないこともあった。

だが、違いを受け入れて彼らを尊重し理解しようとすれば、彼らは暖かく受け入れてくれた。

一日に5回の祈りを捧げる彼らの敬虔な信仰心には本当に感心し、真摯に祈る姿は美しくさえ思えた。

彼らの祈る姿を見るために、私は何回もモスクへ足を運んだ。

1週間ほどペシャワールに滞在した後、長距離列車に乗ってアフガニスタンを南に迂回するようにモヘンジョダロを経由して西へ向かい、次の町、そして次の国イランを目指したのだった。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

話が大幅に逸れた。

旅の話になるとつい饒舌になってしまう。

とにかく私はその2004年の旅でバーミヤンには行けなかった。

そしてその後もまだ行けていない。

その旅から遡ること数年前の2001年。

タリバン政権によって世界に配信された大仏破壊の映像をリアルタイムで見たが、当時学生だった私には強烈なインパクトがあった。

宗教は違えど何世紀にも渡って大切にされてきた超貴重な文化遺産が、時の権力者の一存によって一瞬にして破壊されてしまう現状を目の当たりにして衝撃を受けた。

いつか行きたいと思っていた場所がもう無くなってしまったという悲しさや、行ける時に行きたいところに行っておかなければ、そして実際に異文化を見て世界を知らなければ、という気持ちがその後1年を超える長旅に出るという決心につながったのだ。

バーミヤンには2001年以前、大きな岩山の東西に大仏が掘られていた。

東大寺の大仏が高さ15m(台座含まず)なので、55mというその高さがどれだけ巨大なものかイメージがつくだろう。

原始仏教では釈迦は法輪や菩提樹で表され、像が作られることはなかったが、西洋文化と東洋文化がこのガンダーラの地で出会い、初めて仏像が作られた。

この地の仏教文化は5〜6世紀に繁栄をきわめたが、その後、イスラム勢力がこの地にも及ぶようになり、次第に仏教文化は消滅していった。

だが偶像崇拝を否定するイスラムの時代を通じても多くの壁画や仏像は破壊されることなく残された。

630年、唐の玄奘がこの地を訪れたときにも依然として大仏は美しく装飾されて光り輝き、僧院には数千人の僧が居住していたという。

1647年、ムガール朝の皇帝アウラングゼーブは、カブールへ退却の途中、腹いせに大仏に向かって砲弾を撃ち込み、西大仏の左右の足はそれによって破壊された。

そんな歴史上の数々の出来事を見てきたガンダーラの大仏。

2001年3月、世界中の政府および国際機関に加え諸外国のイスラム指導者たちからも多数の批判が寄せられた中、時のタリバン政権はその声を無視し大仏を破壊した。

粉々にされた大仏は現代の最新技術でも完全には修復できないそうだ。

今回展示されていたガンダーラ仏は平山郁夫シルクロード美物館の収蔵品が多かったが、東京国立博物館の収蔵品もいくつかあった。

その東京国立博物館の東洋館には今回展示の無かった立派なガンダーラ仏がいくつも展示されている。

ガンダーラ仏を見たいだけならここへ来れば十分事足りるほど充実している。

ガンダーラの菩薩は弥勒菩薩とされる。

釈迦入滅後56億7,000万年後に地上に戻るという未来を司どる菩薩だ。

左にブラフマー(梵天)、右にインドラ(帝釈天)を従える如来坐像。

堀の深い顔、髪の毛や袈裟のヒダには明らかに西洋彫刻の影響が窺える。

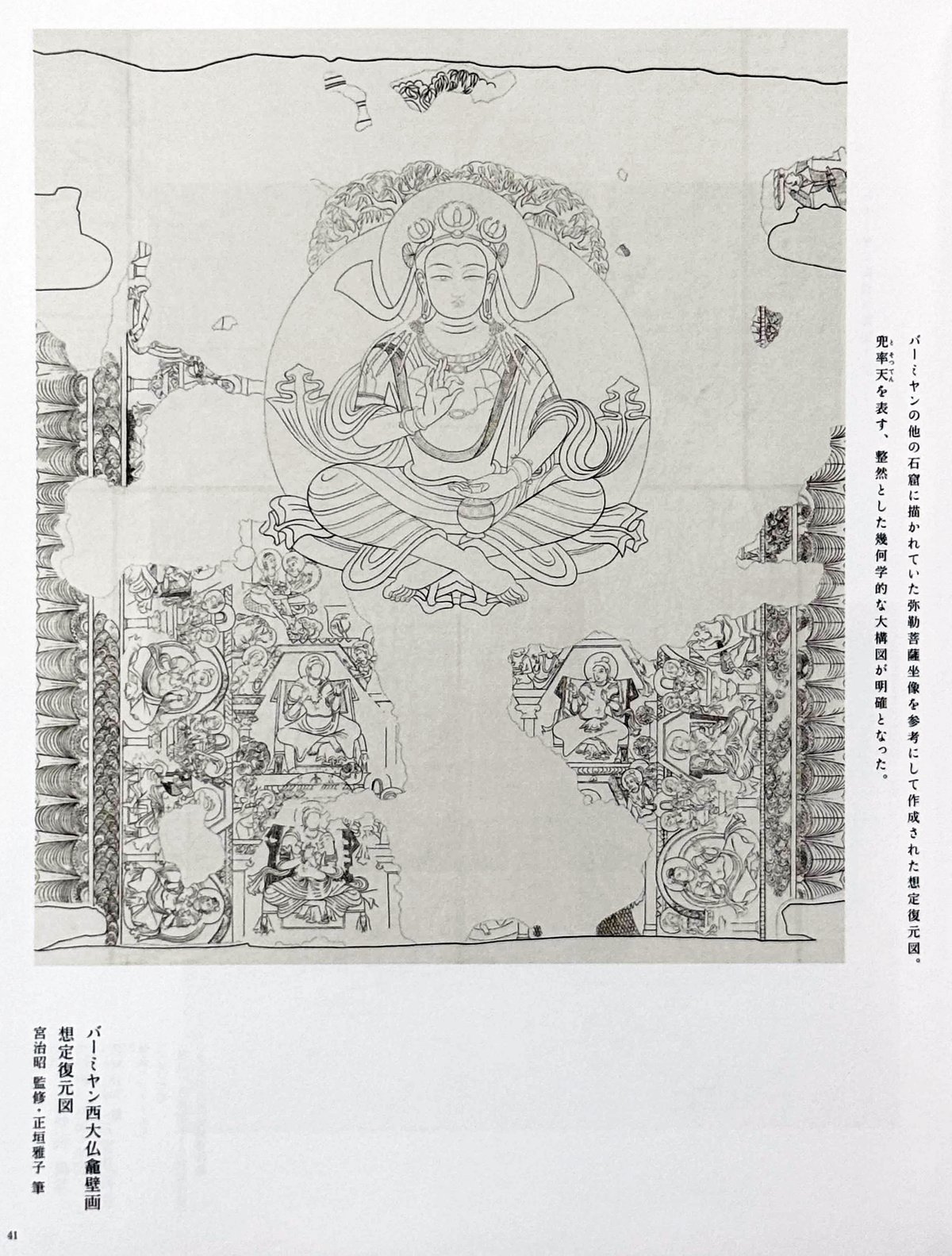

東大仏は「釈迦如来」とされてきたが、西大仏については残された史料や後世の研究によって「弥勒菩薩」であった可能性が高いとされている。

今回の展覧会はかつてその像の壁面に描かれていた壁画の、新たに完成した描き起こし図をもとに展開される。

アレクサンドロス大王がこの地を訪れる前に引き返していれば西洋と東洋が出会うことなく仏像も生まれなかったかもしれない。

玄奘がこの地を訪れる前に倒れていたら日本への仏教伝来は無かったかもしれない。

世界史上最大のif。

西洋文化と東洋文化が出会った最前線。

東西交易最大の要所バーミヤン。

前回の【#73】歴史の未来@国立歴史民俗博物館でも考えたが、先人たちが残してくれた史料や、それを元にした研究によって歴史が作られていくが、それを享受する人々の意識もともに育たないと結局何も後世に残せないのだろうな。

自らの文化を尊重することとともに他者の文化も同じように尊重することの重要性、そしてそのような教育の大切さを改めて思う。

いつの日か、アレクサンドロス大王や玄奘も通ったカイバル峠を超えて今度こそバーミヤンに行きたい、というか絶対リベンジする。

【美術展2024】まとめマガジン ↓