柏崎刈羽原発2020年の不正ID事件(3)追加検査は通過儀礼

「(2)2017年から遡る」の冒頭と最後に述べた「追加検査」とは何か。

ID不正事件発覚後に次々「非公開」会議

(1)規制庁による隠蔽事件だったことで述べたように、2020年9月に起きた不正ID事件は翌年1月23日に読売新聞が報じて、大騒動になった。

その3日後、非公開で開催された2021年1月26日原子力規制委員会で、議題にも資料にもなかったが、議事概要には「その他、核物質防護に関するトピックとして、事務局より、東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所におけるIDカードの不正使用について説明」とあった。

この非公開会議に続き、原子力規制庁は引き続き、非公開会議でその後の段取りを決めた。

公開された一連の文書に出てくる非公開の「重要度評価・規制対応措置会合(=SERP予備会合)」は、後述する「原子力規制検査等実施要領」に基づいて作る「核物質防護に係る重要度評価に関するガイド」で実施要領が決まっている。

私自身は、それまで聞いたことのない会合で、このSERP予備会合を一覧できるサイトはあるかと規制庁広報室に聞くと「ない」という。

原子力規制委員も国民も煙に撒くような密室評価

ややこしいが、「ID不正事件」とその発覚とほぼ同時に発覚した「核物質防護設備の一部喪失事件」の評価には、「原子力規制検査等実施要領」、「核物質防護に係る重要度評価に関するガイド」、「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」、「原子力規制検査における規制措置に関するガイド」が使われていて、煙に巻かれている気分になる。(本来なら核物質防護規定違反として法定通り扱えば、規制庁のリソース(人材と時間)を浪費することもない。)

原子力規制検査等実施要領

さて、「原子力規制検査等実施要領」には、原子炉等規制法第61条の2の2に基づく「原子力規制検査」や検査結果に基づく措置などが定めてある。

原発事業者には、原子炉等規制法第57条の8に基づく責務(災害防止や核物質防護、原子力施設等の安全性の向上、検査の実施、保安教育の充実など必要な措置を講ずる責務)があり、その活動目的の達成状況が十分でないと懸念される事項を「検査気付き事項」として、原子力規制庁の検査官が指摘する。その「検査気づき事項」への「対応区分」なるものが定められている。

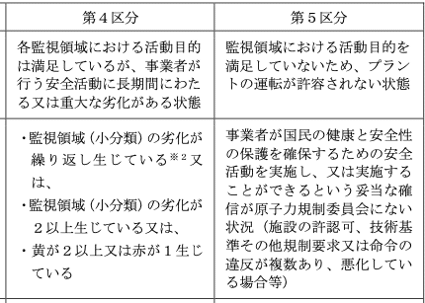

「各監視領域における活動目的は満足しており、事業者の自律的な改善が見込める状態(第1区分)」

「各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に軽微な劣化がある状態(第2区分)」

「各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に中程度の劣化がある状態(第3区分)」

「各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に長期間にわたる又は重大な劣化がある状態(第4区分)」

「監視領域における活動目的を満足していないため、プラントの運転が許容されない状態(第5区分)」

第1区分は事業者が自律的に改善。第2、第3、第4区分は原子力規制委員会が「追加検査」を行う。第5区分はアウトだ。

表6−1対応区分(実用発電用原子炉施設)より抜粋

核物質防護に係る重要度評価に関するガイド

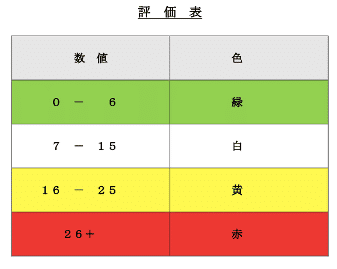

また、事案の重要度を評価する手順は、原子力規制検査等実施要領と核物質防護に係る重要度評価に関するガイドで定められている。評価は「緑、白、黄、赤」、その評価手順はざっと以下の通り。

1)検査官が「検査気付き事項」を確定。

2)初期評価が「緑」ならそれで終わり。

3)白、黄、赤ならSERPで重要度を評価

4)SERPの重要度評価を事業者に通知(7日以内に異議申立可)

原子力規制検査における規制措置に関するガイド

さらに、深刻度評価は「原子力規制検査における規制措置に関するガイド」で定められている。

このような相互に入り組んだ仕組みの中で、非公開のSERP予備会合、つまり密室でまとまった事件の扱いの提案が、以下の原子力規制委員会で了承されていった。

原子力規制委員会2021年2月8日

資料2 東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所におけるIDカード不正使用に係るSERP予備会合の結果について(不正IDカード事件について、原子力規制庁が行った暫定的な評価結果等について原子力規制委員会の了承が得られれば、「原子力規制検査等実施要領」に基づき、事業者に対して暫定的な評価結果等を通知したい、というもの)

別添1 重要度評価書(非公開)

別添3 原子力規制検査に係る対応区分の変更について(通知)(非公開)

原子力規制委員会2021年3月16日

資料1 柏崎刈羽原子力発電所社員によるIDカード不正使用についての根本原因分析及び改善措置(令和3年3月10日)【非公開】

資料2 東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護設備の機能の一部喪失事案に係るSERP予備会合の結果について(核物質防護設備の一部喪失事件について、核物質防護に係る重要度評価に関するガイドと原子力規制検査等実施要領に基づいた評価結果に基づき、原子力規制委員会の了承が得られれば東電に対する措置を取りたい、というもの)。

別添1 原子力規制検査における指摘事項に関する重要度の評価結果(重要度評価書)【非公開】

規制庁がまとめたことを、小出しに委員会に了承させた

これらを読み解いていくと、原子力規制委員会が2021年2月8日に了承した不正IDについての評価も、2021年3月16日に了承した核物質防護設備の機能の喪失事件についても、どちらも規制庁が2月3日に非公開で開いたSEPR予備会合でまとめたことを、2回の原子力規制委員会の席で了承させていることがわかる。

非公開のSERP予備会合の結論

原子力規制庁の検査官は、不正ID事件を上から2番目に軽い「白」(安全裕度の低下は小さいものの、規制関与の下で改善を図るべき水準)と評価。

核物質防護設備の一部喪失事件については、重要度は一番重い「赤」、深刻度は「SLI(核物質防護上重大な事態をもたらしたもの、又はそうした事態になり得たもの)」と評価し、対応区分は第2区分から第4区分に変更した。

なぜ「赤」「第5区分」にならないのか

他人のIDで原発の心臓部にスルスルと侵入できてしまったことの方が、核物質防護設備の一部喪失よりも、軽い事態だとは思えない。どちらも「核物質防護上重大な事態をもたらしたもの、又はそうした事態になり得たもの」であり、どちらも「赤」として第5区分に変更されるべき事件ではないか。

「追加検査」という通過儀礼

しかし、原子力規制委員会は規制庁の密室の段取りどおりに、それを了承。そして、「追加検査」という措置を決定した。その間は、東京電力は柏崎刈羽原発を動かせない、という措置だ。

その「追加検査」(フェーズⅠ、Ⅱ、Ⅲ)が全て終了したという報告が行われたのが2023年12月6日の原子力規制委員会だ。柏崎刈羽原発を動かせないタガが一つ、外れる準備が整ったことになる。

これは通過儀礼であることは、6ヶ月前の2023年6月22日原子力規制委員会での山中委員長の発言でよくわかる。山中委員長はこう述べたのだ。

山中委員長「原子力規制委員会は、平成29年12月に柏崎刈羽原子力発電所の原子炉設置変更許可を行った際に、東京電力について、柏崎刈羽原子力発電所の運転主体として原子炉を設置し、運転を的確に遂行するに足りる技術的能力がないとする理由はないと判断した。いずれフェーズIIIの検査が終了すれば、検査の区分の変更、特定核燃料物質の移動禁止命令の取扱いを議論することになるだろう。その際に設置変更許可当時の適格性に係る判断が維持できるか、議論する必要があるのではないか」

この発言について各委員に意見を聞いた後、「原子力規制委員会として、原子力規制委員会が平成29年12月に行なった適格性に関する技術的能力に関する判断を、再確認することとしたい」と結論した。

この「適格性の再確認」については既に、1コマ前の冒頭の答え:「適格性の再確認」とはに書いた。

このように規制庁が段取りをした「追加検査」と「適格性の再確認」という通過儀礼を規制庁が終えて、山中委員長が言っていた「区分の変更」「特定核燃料物質の移動禁止命令の取扱い」の議論が目前に迫っている。来週月曜日の現地調査はそのためのもう一つの通過儀礼だとみられる。

【タイトル写真】

原子力規制委員会から六本木一丁目駅へ向かう広場のイルミネーション。(2023年12月6日、筆者撮影)