【論文メモ42】「見どころはあるが伸び悩む」中堅社員の育成

今回は、伸び悩む中堅社員の育成に管理職がどのように関わっていくのがよいのかについての研究を取り上げる。新入社員や管理職に比べてその育成に対しての投資が少ない中、どうやって育成に管理職が関わっていくか示唆に富んだ論文である。

取り上げる論文

タイトル: 組織業績と部下育成を両立するマネジャーが行う中堅社員に対する経験学習の促進と内省支援の質的研究

著者:廣松ちあき、尾澤重知

ジャーナル: 日本教育工学会論文誌、45(1)、2021年

概要

本研究では、組織業績と部下育成を両立するマネジャーを対象に、中堅社員の経験学習の促進と内省支援の実態を明らかにするため、半構造化インタビューを実施し、M-GTA(修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ)により分析を行った。その結果、マネジャーは業務マネジメントをPDCAサイクルに基づいて実施し、中堅社員の経験学習を促進するための関わりを行っていたことが分かった。さらに、マネジャー自身の内省が、より効果的な支援を行うための要因となっていた。

背景と目的

(1)中堅社員の特徴と育成の課題

・中堅社員(入社5~15年程度)は、業績達成が求められる一方で、成長の停滞が問題視されている(楠見 2012)。

・中堅社員の育成は、OJT(職場内訓練)や配置転換が中心であり、組織的な育成プログラムが少ない(厚生労働省 2014)。

・企業は、経験学習を通じて中堅社員を成長させる必要がある。

(2)マネジャーの役割と課題

・マネジャーには、業績達成と部下育成の両立が求められる(Drucker 2001)

・しかし、実際には業績達成を優先し、部下育成が後回しになっている

・プレイングマネジャーとしての業務負担が大きく、時間の制約から部下育成の余裕がない(ワークス研究所 2020)

(3)マネジャーの部下育成行動における内省支援と課題

・先行研究では、新入社員や若手社員の内省支援に焦点が当てられていた(松尾 2013, 中原 2012)

・中堅社員は、すでに基本的な業務遂行能力を備えているため、「自律的に仕事を進める」ための支援が求められる

・マネジャーが業績達成と部下育成を別々に捉えると、部下育成が十分に行われなくなる(佐藤 2016)

(4)本研究の目的

経験学習の促進と内省支援の関係を明らかにし、業績達成と部下育成を両立するマネジメントのモデルを提示する。

方法

(1)研究協力者の選定手順

対象:大手素材系製造業(Y社)のマネジャー(8名)

組織業績が上位20%以内

部下育成に定評があると人事部門が判断

中堅社員(入社5~15年)の一次評価者

この8名を本論文では、「見どころはあるが伸び悩む中堅社員」の育成に注力している8名と表現している。

(2) 調査方法

半構造化インタビュー(2020年2~3月、オンライン、1人あたり約1時間)。逐語録を作成し、研究協力者の匿名性を確保。

インタビュー項目:

・中長期的な組織ミッション・目標

・マネジメント上の課題

・内省支援が必要な中堅社員に対する関わり方

(3)分析方法と手順

修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ(M-GTA) を用いた質的分析

概念生成 → 継続的比較 → カテゴリー生成 → 理論的飽和の確認 → モデル作成

研究協力者間の共通点を抽出し、統合的なモデルを構築

結果

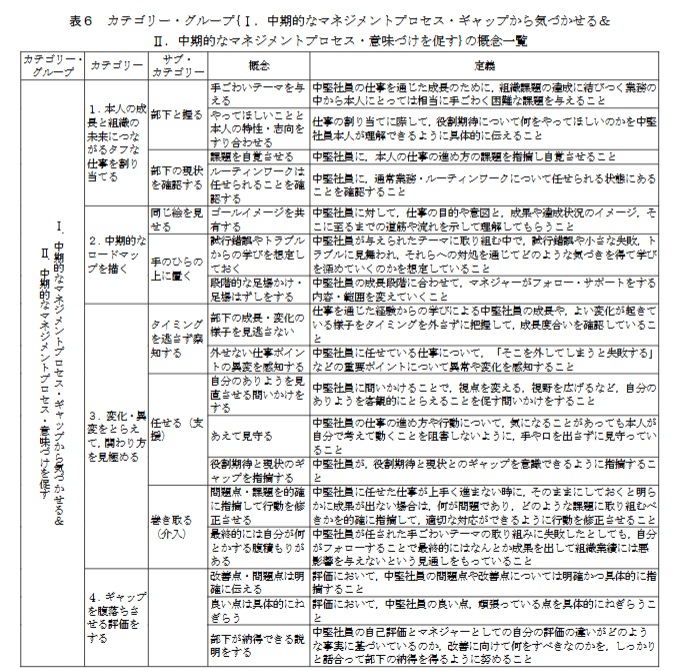

M-GTA(修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ)による分析の結果、2つの主要領域と3つのカテゴリー・グループ、9つのカテゴリー、13のサブ・カテゴリー、38の概念が特定された。

結果を著者らはこうまとめる。

「組織業績の達成と、部下育成を両立するマネジャー(以下マネジャー)」の「見どころはあるが伸び悩む内省支援を必要とする中堅社員(以下中堅社員)」への経験学習の促進と内省支援は、2~3年程度の中期的な展望にもとづいて中堅社員を 困難な仕事に対峙させながら、中堅社員が仕事の結果 を出せるように適切なタイミングで関わり続ける中期 的なマネジメントプロセスとそのプロセスに関する マネジャー自身の積極的な内省によって促進されることが分かった

概念や研究協力者の発話(インタビューでの発言内容)に共感できるところが結構あったので、いくつか紹介していきたい。

“プロジェクトリーダーをやらせながら、(中略)ところどころ,甘い,詰めが甘いようなとこ ろがありますので,ミスも経験させながら,まあ,最 終的には,(中略)マネジャーの代わりになるようなリ ーダー的な役割を担えるような,詰めもできるような 人になってほしいなあと思います”(No.1)など,仕事 を遂行する途中で起こりうる<試行錯誤やトラブルか らの学びを想定しておく>ことで,そうしたトラブル 経験からも中堅社員に何を学ばせたいのかをあらかじめ想定していた.

“私の組織の中でやっている程度なので,(中略)最後は,「本当にすみません」 って謝れば,許してもらえるようなものって,思って いるので,転んでもと(注:転ぶ=失敗の意)”(No.1) など,中堅社員に任せた仕事が失敗したとしても,自 分がフォローすることで組織業績には悪影響を与えな いという<最終的には自分が何とかする腹積もり>を もって行われていた.そして,“私から見て「いやいや, それじゃもう最終的に間に合わないので」「もっと前倒ししないといけないよ」と”(No.4)など,<問題点・ 課題を的確に指摘して行動を修正させる>指摘・指示を行い,組織業績の達成と部下育成の両立に努めていた.

[部下の動きを見える化する]は,次の手順で行わ れた.まず,“報告の進捗がなかったり,という時は「ああ,上手くいってないんだろうな」ということがある ので,積極的にこっちから「この間のあの件,どうな ってる?」と”(No.7)など<部下が声をかけやすい関係性を築く>ことで,マネジャーに対して中堅社員自身から現状について進んで報告できる体制づくりを進 めていた.次に,部下の動きや考えについて多角的な 情報収集の仕組みも取り入れていた.それは,“困っている時に私が言ったことに「良かった」と思ってくれたのか,「いや,これは今,口を出さないでほしい」っ て思っているのかは,その最初の顔から(判断してい る)”(No.3)など,中堅社員が仕事場面で見せる表情 や姿勢などの非言語情報を積極的に観察して,中堅社 員の仕事に対する取り組み方・考えを推測する<コト バ以外から様子を探る>こと(中略)で,中堅社員の状況を適切なタイミングで把握できる 工夫を行っていた.

“私もまだ,若かったので.今のように,なんというか,忍耐強く接してあげられなかったことは, ありまして(中略).かなり細かく,口うるさく,は言 っていました.それで,(部下を)「変えよう」という ふうに思っていた”(No.7)など,過去の,自分のマネジメントのあり方を振り返って<以前のマネジメントスタイルへの反省>をすることや,“(自分が部下に手ごわいテーマを与えながら見守っているのは),今(か つての上司と)同じような立場でやっているんで,俯 瞰すると,(かつての上司は)ちゃんと見ていたなとい うふうには思っています”(No.4),“私らが若い頃にあったように,「自分で考えたことを思いっきりやってい いよ」だとか”(No.6)などの<被育成体験からくる育 成観・仕事観の自覚>

わかったこと

(1)経験学習を促進するマネジャーの特徴

・タフな仕事を適切に割り当て、中堅社員に経験を積ませる。

・仕事の進捗や異変を敏感に察知し、適切な支援を提供する。

・短期間でのフィードバックを繰り返し、成長を促す。

・マネジャー自身も内省し、マネジメント方法を改善する。

(2)業績達成と部下育成の両立の重要性

・企業の長期的な成長には、マネジャーが部下育成を戦略的に組み込むことが不可欠。

・内省支援を通じて、部下が自律的に学習し、組織への貢献度を高める。

感想

研究協力者へのインタビューをもとに概念を形成していて、その根拠としして発話内容があるため、手触り感があって納得感高く読み進めた。

【特にマネジャー自身の積極的振り返り】のところは、共感する部分が多かった。マネジャー自身も内省しながらマネジメント職として成長しているのだ。

それとやっぱりマネジャーの一番の仕事は人財育成というのも今回の論文読むとよくわかる。