キャッチングコーディネータへの道

今の自分の最大の目標は、MLBでキャッチャーの仕事に携わり、自分の名前と背番号の入ったユニッフォームを着ることである。具体的にキャッチャーに携わる仕事で目標にしているのが「キャッチングコーディネーター」というポジションである。まだ日本では馴染みのないこの職業になぜ自分がなろうと思ったのか、そもそもキャッチングコーディネーターとはどのような職業なのかについて書いていこうと思う。

キャッチングコーディネータとは

現代野球ではフレーミングという技術がMLBを中心に流行している。フレーミングとは、際どいコースのボールをキャッチングによってストライクにする技術のことである。現在、MLBではフレーミングスコアというキャッチャーのフレーミングの成功率を表した成績が出されるようになった。フレーミングスコアの高い選手が現代野球では”良いキャッチャー”と評されるのだ。またそのフレーミングの技術が高いキャッチャーのいるチームはチームの勝利に直結するというデータも出ている。これまでは特に”裏方”とされてきたキャッチャーの一つの技術がチームの勝利に直結するという事実が、とてもロマンがあると個人的に強く感じたのだ。

フレーミングに関しては、身体能力ではどうにもならない。同じ野球の中の技術ではあるが、あのイチロー選手も二刀流の大谷翔平選手もフレーミングはできない。そこにフレーミングの奥深さがある。フレーミングというのはキャッチングの中の一つの技術であり、そこには武道のような型が存在していて、またアートのような芸術性も求められる。なので野球のコーチでもなく、キャッチャーコーチでもなく、フレーミングを専門でキャッチャーに教えることのできるコーチが必要になる。

そこでいかにフレーミングの技術を上げ、フレーミング技術を向上させるかに特化したキャッチングコーチのことをキャッチングコーディネータと呼ぶ。

なぜ僕が、このようなニッチな職業を志すようになったのかというと、話はPL学園時代に遡る。

キャッチングとの出会い

30人いる同期の中で一般入試でPLの硬式野球部に入部したのは僕だけだった。周りには中学日本代表の四番打者、中学全国制覇経験者、中学軟式野球NO.1投手など大層な肩書を背負ってPLに入ってくる者ばかりだった。

僕はというと硬式野球はやっていたというもの、静岡の弱小クラブチーム出身で、もちろん全国大会の出場経験はなし、どこかの選抜チームに選ばれることもない凡人以下の選手だった。

ではなぜPLに入部しようと思ったのか。それは一言、自分を変えたかったからだ。野球は大好きなのに、強豪校から声がかかることもなく、勉強はというとこれまただめで評定は45中の20。平均と言われる普通の高校にすら入れるレベルではなかった。そんな当時の自分は劣等感の塊だった。自分が嫌いだった。周りからも評価されず、自分の存在価値を見いだせなかった。

このままでは半端な人生を送ることになる。なにかアクションを起こさなければ、自分はいつまで経ってもダメなままだ。そう強く思った僕は、決断した。日本一野球が強く、日本一厳しい高校に入ろう。その環境を乗り越えることができれば、自分が大きく変われる、そう思ったのだ。

日本一の野球の高校としてすぐに思いついたのが、PL学園だった。甲子園春夏合わせて7度の全国制覇、過去82名のプロ野球選手輩出。そのうち*名球会入りが7名。名実ともに日本一の高校はPL学園だった。他にも強い高校は全国にあるのに、これほどの数のプロ野球選手を輩出していてしかもプロのなかでも超一流と言われる名球会に7名も輩出しているのには必ずなにか秘密があると思ったのだ。その秘密を自分の身で体験し、自分のものにしたい。そう強く思ったのだ。

名球会

日本野球機構の選手または元選手で昭和生まれ以降[5]日米通算(NPB、MLBの合算)で以下のいずれかを達成。ただしNPBでの記録をスタート地点とする[6]。投手(通算200勝利以上、もしくは通算250セーブ以上)野手(通算2000安打以上)また記録において上記の入会資格は達していないものの理事会にて推薦を受けた選手について、会員の4分の3以上の賛成が得れれば特例枠として会員になれる。

とわいえ、当時の僕の野球のレベルはPLとは天と地の差があった。PLどころか地元の野球部からも野球推薦の声はかかっていなかった。普通に考えれば、そんな自分がPL野球部に入るのは無謀も無謀だが僕には考えが3つあった。まずひとつ目が、たとえPLの野球部に入って三年間ベンチにも入れなくても、PL出身という肩書がつくこと。子供の頃から憧れていたPL出身のプロ野球選手たちが自分の先輩になるということ。そして最後がPLは寮生活が死ぬほどきついということだ。

PLのベンチ外は弱小校のレギュラーよりも価値がある

中学時の僕が実力で入れる高校は地元の公立のいわゆる弱小校だった。そこならなんとかレギュラーにはなれたかもしれないが、それでは自分の人生が大きく変わることはないと思った。それならPLに入って三年間ベンチにすら入れなくても、PL野球部出身という巨大な肩書が手に入る。僕は、弱小校でレギュラーになることよりもPLで三年間ベンチ外の方が価値があると思ったのだ。

PLの大先輩の後輩になれる

僕は中学の段階で高校を卒業したときのことを細かく考えた。仮に僕が野球がドベタのままでもPLの硬式野球部さえ卒業できれば、僕は立派な元PL球児になれる。それを考えるだけで胸が熱くなった。更に、僕は年に一度PLの硬式野球部のOBだけで行われるOB会があることを知った。そこに行けば、ファンとしてではなくPLの後輩としてテレビで憧れていたプロ野球のスターに会えるのだ。しかも毎年、毎年。中学三年の時点で僕はそんなことばかり考えていた。

PLの寮生活は死ぬほどきつい

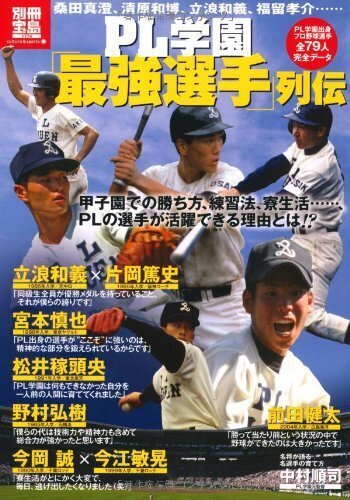

野球の実力も実績もない僕が、PLに入ることを決意できた最後のひと押しがある一冊の本だった。それはたまたま僕が本屋で見つけた「PL学園最強列伝」という雑誌だった。僕はその雑誌の表紙を見て驚愕した。当時僕がプロ野球の中でも特に大好きな選手である、(立浪和義さん、福留孝介さん、桑田真澄さん、前田健太さん、松井稼頭央さん、今江敏行さん、宮本慎也さん)がPLのユニフォームを着て写っていたからだ。彼らは全員ファイブツールプレーヤーと呼ばれ、走攻守すべてのレベルが高く、スタイルも好きだった。この本が僕のPL進学の最後のひと押しをしてくれた。

胸高まりながらその雑誌を食い入るように読んだ。すると上記に記した選手のPL時代のエピソードの記事があるのだが、野球に対することよりも、寮生活に対する内容ばかりが書かれていたのである。全員が一貫して話すのが、「あのPLの寮を耐え抜いたから今の自分がある」。全員がインタビューで口を揃えてそういうのである。PLの寮生活を耐え抜けば今後の人生で怖いものは何もない。この文章を読んで僕はPL入りを完全に決意した。野球がドベタな自分でも寮生活を耐え抜くのは気合があればそれで十分。気合さえあれば、一流選手と同じ体験ができる。こんな美味しい話はない。

さらにインタビューでみなさんが語られていたことは、必ずPL野球部ではその厳しさから脱落者が毎年数名出るということ。これも僕にとっては朗報だった。当然僕が一般入試で野球部に入部すれば、実力もレベルも一番下からのスタート。他の選手は推薦で入ってくる野球エリートばかり。しかし、僕は野球部をやめないだけで、エリートの数人は脱落し、自動的に僕のランクは格上げされるのだ。野球がドベタな僕でも唯一根性だけは自信があった。物事を諦めないという確固たる自信があったのだ。

本を読み進めると、僕は目から鱗が落ちた。PLでは超高度な内容の練習を何十時間もかけて行っていると思ったのだが、そうではなかった。平日の練習時間は3時間程度、土日に至っても6時間ほどしか練習をしないとこの本でOBたちが語っていた。練習では奇抜なことはせずに、基本を徹底して行う。その野球のスタイルにも僕は強く惹かれた。

PL学園に入学

僕は運だけは良かった。先祖の徳が僕をいつも守ってくれる。弱小チーム出身、実績ゼロ、才能なしの僕がPLに入りたいと言ってもそれまでのPLでは門前払いだっただろう。しかし、僕の一つ上の代から野球部の制度が変わったのだ。それまでは58年間、PLはいわゆる少数精鋭の軍団だった。一年間に野球部に入部できるのはPLからスカウトをされた18名のみ。ちょうどベンチ入りの人数だ。しかし、59期からその制度が代わり、30名の部員を獲得した。僕は60期の第で、一般枠として残り一つの席に滑り込むことができたのだ。

予想以上の挫折

そしてなんとかPL学園の硬式野球部に入部することができた。入部してすぐに新一年生のみが集められてのミーティングがあった。そのミーティングを開いたのは、当時のピッチングコーチであり、同時にスカウトも兼任していたAさんという方だった。ほとんどがAさんの連れてきた選手であり当然すべての選手に思いれがある。Aさんは選手一人一人の名前を読み上げ、その選手に期待することや激励の言葉を投げかけた。

そして最後、ついに自分の番が来た。Aさんは少し間をおいて、「カミタニ、お前は何をしにここにきたんや?オマエなんか呼んでへんぞ」

と一言、卑劣な一言を僕に発した。僕は人生で一番の恥ずかしさ、悔しさ、辛さをそこで体感した。そもそも僕の名字は「カミタニ」ではなく、「カミヤ」だ。当然だが、名前すらまともに覚えられていなかった。

その出来事に追い打ちをかけるように、僕はPLに入学してまもなく、当時のPL学園野球部の監督である河野有道監督に呼ばれた。そこで言われたのは一言、「カミヤ、オマエは三年間ここ(硬式野球部)にいてもユニフォームは着られへんやろうから、軟式(軟式野球部)に行ったらどうや」

そう告げられたのだ。事実上の戦力外通告である。そこでも僕は涙をこらえて、「ここで頑張らせてください・・・」そう発することが限界だった。

なんとかして周りを見返そう。そう思えたのは本の一瞬で、僕は予想を遥かに超えるPLの寮生活に悲鳴を上げていた。想像を絶する厳しさで、70kgで入寮したのが、わずか二ヶ月で58kgまで体重が落ちてしまった。

バッティング練習をしても内野の芝生すらも超えることができなくなっていた。

更に追い打ちをかけるように、先輩からのプレッシャーとあまりの周りのレベルの高さから僕は投球イップスになってしまったのだ。それも重度のイップスで、ピッチャーにまともに返球できないどころこか、雨天練習場では、天井にボールがぶつかってしまうし、ボールを低く投げようとすれば、自分の足元にボールが落ちてしまうほどの重症だった。

一応僕はここに野球をしにきたのに、打っては内野の芝すら超えないし、脚もそこまで速くない、おまけにイップスまで患ってしまって、僕は入部そうそうお先真っ暗な状態になってしまった。予想していた以上の挫折をそこで味わったのだ。

キャッチングに野球人生を救われた高校時代

打てない投げれないの僕に唯一残されたのがキャッチングだった。僕は幸いなことにキャッチャーとして入部したので、ボールを捕ることさえできれば、なんとかグランドに立つことができた。僕は遮二無二にボールを捕った。一日中ブルペンに居座わり、10以上の投手のボールをとりつづけた。多いときで日に1000球以上、手の感覚がなくなるまで精魂を込めて一球一球気合を込めてキャッチングをしていた。

キャッチングにしか自分の存在意義を見出せなかった。一球一球、丁寧に全ピッチャーのボールをブルペンで捕り続けた。一球捕るごとに三秒間ミットを静止させて、投手にボールのいちを確認してもらえるように心がけた。少しでもミットの良い音が出るように、常にミットをピカピカに磨き続け、ミットの芯を丹念に作り続けた。

そんなブルペン生活を続けていると、先輩ピッチャーからブルペンキャッチャーの指名が入るようになった。指名される数も一人また一人と増え、専属でブルペンに呼ばれることが増えたのだ。

その時、PLに来て初めて人に必要とされる感覚を味わった。それがとても嬉しくて、さらにキャッチングにのめり込んでいった。どうしたらピッチャーの方が喜ぶようなキャッチングができるか。そのことを第一に考え、ひたすらにキャッチングの練習に取り組んだ。ピッチャーのために。この心意気こそが、フレーミング技術の根底にあるものだ。

キャッチングは構えから

そこから他のキャッチャーのことを観察するようになった。自分以外のキャッチャーが特にしていないことはキャッチャーの守備練習だった。そこに目をつけた。他のキャッチャーがバッティングをしているときに僕はひたすらにキャッチングの練習をした。まずは構えから。他のキャッチャーの構えのスタンスが狭いことに気づいた僕は、毎日キャッチャースタイルでのストレッチを実施した。他のキャッチャーよりも構えのスタンスを広くすることでまず構えから差別化を図った。

三ヶ月、高負荷のキャッチャースタイルのストレッチをすると他のキャッチャーよりも広いスタンスで構えることができるようになった。広く構えられるということはキャッチングをするときにより低い目線で構えることができるようになり、他のキャチャーより下からミットを出すことができるようになった。

ミットの芯は掌にある

次に着手したことはキャッチング時に出る音だ。PLでは特にキャッチング時の音に関してコーチや監督、そしてピッチャーに求められた。僕はいかに音を出すか試行錯誤を重ね、一日中キャッチング時の音について考えた。そして結論として出たのは、キャッチングの根底はキャッチャーミットではなく、掌にあること。ミットの芯と呼ばれるものは実は掌のある一部の部分にあることにたどりついた。

それから僕は、素手でトスしてもらったボールを掌の芯に当てるという地味な練習を繰り返し繰り返し行った。一箱に100球入っているケースを3セット、を毎日コツコツと続けた。チームの全体練習でバッティングを行っているときにあえて僕はこのトレーニングをぶつけていた。周りと違うことをすることで首脳陣の目に留まるようにするためだ。

「素手キャッチング練習」の効果が現れだしたのはこれまた三ヶ月がたった頃。周りのキャッチャーと並んでブルペンに入ったときに明らかに自分のキャッチング時の音が良いことに気がついた。また、周りのキャッチャーがキャッチングの音が悪いとコーチや投手から小言を言われる中、神谷は音がいいからオマエが捕ってくれ。と言われることが圧倒的に増えてきたのだ。

自分の生きる道を模索し続け、自分の生きる道をキャッチングに見出した結果、先輩ピッチャーからブルペンキャッチャーとして予約が入るようになった。全体練習から、夜の自主練習まで僕はブルペンキャッチャーとして予約で一杯のキャッチャーになったのだ。

フィジカルトレーニングがキャッチャーの能力を底上げする

PLでは基本的にウエイトトレーニングは行わない。基本的なトレーニングのメニューが走り(ランニング)で形成されているので、走れる体にしておかないとそもそもPLの練習にはついていけない。そんなチーム事情もあり、PL の選手は現役時代はみんなスリムになっていく。

そこに僕は目をつけた。走れる体を維持した状態でウエイトトレーニングをすれば、周りの選手と差別化を図れると思ったのだ。PLには年末年始で二週間の帰省がある。その二週間でみんなは一年間の疲労を癒やし、大いに羽をのばすのだ。しかし僕には休んでいる暇も、遊んでいる暇もなかった。ウエイトトレーニンをして少しでも、肉体改造にとり組みたかったのだ。地元の静岡に帰省をして、早速パーソナルトレーニングジムに通った。

パーソナルトレーナーの方を付けてもらい、1からフィジカルトレーニングを実践した。二週間の帰省の中でで休息日を除き、何度もジムに通った。これまで野球をやってきて、トレーニングの成果が規則的なスピードで伸びることはほとんどなく、またトレーニングの成果も可視化しにくくもどかしい気持ちでプレーしていた野球とは違い、ウエイトトレーニングはしっかりと理論に基づいてトレーニングをすれば効果は自分の体の変化で体感できるし、また扱える重量も日に日に上がっていって数字としても自身の成長を可視化できるところに僕はフィジカルトレーニングに面白みを見出しいた。

PLでの過度走り込みにって痛めていた股関節の痛みも休養と走り方の改善、トレーニングによって改善された。その年の帰省はとても充実感に満ちていた。体力も回復し、フィジカルトレーニングによって自身の体力向上も果たすことができた。トレーニングをしながら体を強化して体の痛みを軽減させるという概念もこの時に学んだものだ。ここでの体験が後にアメリカの大学でスポーツサイエンスを学ぶキッカケになる。

帰阪をし、冬のトレーニングが再開した。帰省をする前よりも体力がついたこともあり、冬のトレーニングもあまり辛く感じなくなっていた。体力がつくとその分、その体力を自主トレに回せるので更に練習をする時間が増えた。

トレーニングの効果を強く実感したのは、キャッチャーとしてノックに入った時だ。毎回、ノックのたびにキャッチャーはセカンド送球のポップタイムを計るのだが、帰省をする以前の僕のポップタイムは1.9~2.0秒の間だったのだが、帰阪をし、ポップタイムを計ると1.82のタイムを叩き出し自身最高のスピードが出た。0.01秒の世界で戦う世界なので、自分自身でもこのタイムの更新には驚いた。同期のキャッチャーのなかでもトップの数字がでたのだ。

トレーニングによって全身の筋肉量が上がり、瞬間に発揮できる出力が増えたのだ。送球以外にも、トレーニングの効果はキャッチングにも生きた。キャッチングでも瞬時の判断によっての瞬発力が求められるのですべてのキャッチャーの動作には強く柔軟な筋肉が必要なのだ。

野球界ではウエイトトレーニングの二極論争が行われており、例えば一流の選手をとってもイチロー氏はウエイトトレーニング否定はである一方、ダルビッシュ選手はバリバリにウエイトトレーニングをしている。このように一流の選手の意見が食い違うので、世間ではウエイトをしなくてもいいとしている風習が日本の野球界にはある。

だが、ポジションによって競技が違うのが野球というスポーツであるということが僕の考えである。同じ野球でも野手と投手ではやっているスポーツが違う。だからこそ投打の二刀流とし活躍している大谷翔平選手は規格外なのだ。

キャッチャーをキャッチャーという一つのスポーツとして捉えた時、キャッチャーにとってウエイトトレーニングは必須中の必須である。そもそも野球の中で他者とのコンタクトの可能性が最も高いポジションがキャッチャーである。キャッチャーは技術云々の前に、頑丈な体が必要である。頑丈な体を作るにはウエイトトレーニングをする必要がある。仮に走者と激突しても当たり負けしない体があることがキャッチャーの前提条件としてある。

常にスクワットをした状態がキャッチャーの基本姿勢だ。その状態を安定させて、疲れることなく9回の守備を守り抜く必要がある。そのためには強靭な足腰が必要となる。そのためには走る込みだけでは不十分で、自分の体重以上の重りを持ち上げる訓練が必要となる。それはスクワットをすることで解決する。自分の体重×2倍の重さを上げられることが良いキャッチャーの一つの条件になる。僕はその事実に気づき、周りでは誰もやっていなかったウエイトトレーニングを自主練習に取り入れたのだ。

キャッチャーに必要なコミュニケーションスキル

キャッチャーには捕る投げる同様に必要なスキルがあることに気がついた。それはコミュニケーションスキルである。いくらキャッチングが上手くても、いくらキャッチングが上手くても投手と上手にコミュニケーションがとれないキャッチャーはキャッチャー失格である。それに気づいたのは、自分自身がピッチャーのためにキャッチング技術を磨こうと決心した後である。

ピッチャーと一言で言ってもピッチャーには一人一人個性がある。そのピッチャーにあったコミュニケーション法を使い、そのピッチチャーのことを深く知り、最大限に彼らの力を発揮させるのがキャッチャーの大事な役目である。

ピッチャー陣一人一人とコミュニケーションを取るにはグラウンドの中だけでは時間が足りないことに気づいた。特にプライベートで話すことの少ないピッチャーとバッテリーを組むと、ピッチャー側が僕のことを信頼してくれてないことが投げるボールから伝わってくる。具体的には、ショートバウンドがほしい時にボールが浮いて痛打を食らったり、ピッチャーの腕が振れきれずに制球が安定しない、逆に甘いところにボールが行き過ぎるなどが挙げられる。

それらはピッチャーの技術不足ではなく、キャッチャーがそのピッチャーの能力を発揮させられていないことが原因である。僕はピッチャー陣とのコミュニケーションの溝を埋めるために、グラウンド外で積極的にピッチャー陣とコミュニケーションを図った。食事を一緒にしたり、自主練習を一緒にしたり、スキマ時間ですべてのピッチャーと雑談の時間を取るように心がけた。

グラウンド外でのピッチャーとのコミュニケーションの形成がグラウンドでのピッチャーとの円滑な意思疎通につながった。グラウンド内でスムーズにコミュニケーションがとれるようになったことでピッチャーの投げる球質が明らかに変わったのだ。一球一球丁寧に投げてくれることは毎日何百球も捕球しているキャチャーには一目瞭然である。

ピッチャーがキャッチャーのことを信頼してくれた証にピッチャーは丁寧に一球一球心を込めてボールを放おってくれるのである。

キャッチングの師匠との出会い

PLのキャッチャー陣の中である噂が広まっていた。

「キャッチングだけで明治大学にスカウトされた先輩キャッチャーがいる」

その噂の持ち主の名は、武井友孝さん。僕が中学一年だった2009年に春夏甲子園に出場されているキャッチャーの方である。

僕が武井さんの噂を聞いたのはPLに入学した後、「背番号12の控えキャッチャーながら、キャッチングだけで明治大学にスカウトされたキャッチャーがいた」というものだった。

明治大学野球部といえば、東京六大学リーグの大学う野球界の超名門大学で、これまでに数多くのプロ野球選手を排出していることでも有名だ。

僕は早速、そのキャッチングが気になり、2009年のPLが甲子園で試合をしている動画をYouToube で検索した。すると一つだけ武井さんが試合でキャッチングをしている動画を発見した。10分にも満たない動画だったが、そのキャッチング技術は他の追随を寄せ付けないほど圧巻なものだった。

フレーミング、ショートバウンドのブロッキング、変化球のキャッチングなどどれをとっても、確実に超高校級のキャッチング技術だった。

僕はその日からその動画を食い入るように見た。武井さんのキャッチング技術に少しでも近づけるように見様見真似で練習をし続けた。

しばらくすると突然チャンスが訪れた。武井さんがPLにOBといて挨拶に来られるという情報が入ったのだ。するとその数日後、本当に武井さんは練習に来られたのだ。しかも、シートバッティングの練習で、キャッチャーとして僕たちに守備を見せてくれたのだ。そのキャッチングは洗練されていて、ひと目で自分のキャッチング技術と大差があることに気付かされた。

いつも動画で見ている尊敬する人のキャッチングを間近で見られることができて、その時に本当にPLに入って良かったなと実感した。

全体練習が終わり、皆が自主練習に入った時、僕はすかさず武井さんの元を訪ねた。自己紹介をして、武井さんのキャッチングを動画で見ていつも参考にさせて頂いてることを伝えた。図々しいとは思ったが、チャンスは今日しかないと思い、思い切って武井さんのいつもの守備練習のメニューを聞いてみた。

PLの大先輩であり、同時に一番憧れている選手でもあったのでとても緊張したのだが、快く練習メニューを自らが実演しながら教えてくださったのだ。

その練習一つ一つがとても理にかなっていて、すべてのメニューにキャッチャーの守備理論が組み込まれていた。その日からその練習メニューを全体練習、自主練習に組み込んだ。キャッチャーの守備を教えてくれる指導者がそもそも少ないため、キャッチャーの細かい練習メニューを知れるだけでも周りと多きな差を作ることができた。

その後、武井さんとは連絡先を交換させていただき、いつでも質問をしてきて良いとの承諾もいただいた。その日から、キャッチングのことなどでメールで質問をあせていただくと、なんと毎回、解説付きの動画を送ってくれ、僕の質問に答えていただいたのだ。

あの時、武井さんと出会っていなければ、思い切って声をかけてなかったら間違いなく今の自分はいなかったと断言できる。

後輩ピッチャーが投げやすいキャッチャーになる

そして時がたち僕は二年生に進学した。先輩ピッチャーが僕をブルペンによく指名してくれているのを当然、同期のピッチャーが見ていた。なので、その流れのまま、同期のピッチャーの指名も多くもらった。その頃には、平行して行っていたスローイングの練習の成果も出始めて、なんとか相手の体の収まる範囲にボールを投げることができるようになっていた。

その頃には、ノックも楽しくなってきて、全体ノックを自分の発表会として、練習した成果を周りの選手や首脳陣に見せつけるようにノックを受けた。

二年生になり、当然の如く新一年生が入部してきた。自分体験したことだから、どれだけ一年生の生活がキツく、先輩のことが怖いかも熟知していた。新しく入ってきたピッチャーの球を捕るために二年生のキャッチーがブルペンに呼ばれた。自分以外の他のキャッチャーを観察していると明らかに同期のピッチャーの球を捕るときよりもテキトウにキャッチングしていることが見て取れた。

緊張しながらピッチングをしている一年生のピッチャーの投げたボールが少し逸れるだけで、全面的にダルそうな態度を捕ってキャッチングをしていたのだ。見るからに一年生ピッチャーの顔面は蒼白し、とても投げづらそうにしているのが誰の目から見ても明白だった。

そこで僕は、一年生ピッチャーが投げやすい先輩キャッチャーになろうと決めた。同期、後輩と関係舞なく丁寧に魂を込めてキャッチングをするのは当然のことながら、自分ルールとして、たとえ一年生のピッチャーが暴投をしても謝らなくていいと伝えた。優秀なピッチャーが先輩キャッチャーの威圧のせいでイップスになり、投手を諦めざるを得なかった選手を多く見てきたのでそれはなんとしても避けたいと思った。投手を活かすのが捕手の役割であり、投手を潰すことは一番捕手がやってはいけないけないことである。先輩キャッチャーの中で一番投げやすいキャッチャーになるという自分のポリシーの甲斐もあって「神谷さん受けてください」後輩のピッチャーから言われることが増えた。全体練習でのピッチング練習は、上級生から順番に投げていく。各学年10人ほどピッチャーがいるなかでたいていの上級生のキャッチャーは自分の受けたいピッチャーだけの球を受けて、すぐにバッティングをしにいったり、外野にボール拾いに行ったりしてしまう。

そこでも僕は、ブルペンに居座り、二年生の最初のピッチャーから一年生の最後のピッチャーが投げ終わるまで多いときは一日に10人のピッチャーのボールを受けた。

キャッチャーキャプテン就任

雨の日の練習のことだった。その日は大雨で、内野のグラウンドが使えなくなったため、雨天練習場での練習になった。しかし練習中に雨は上がり、僕は外でのロードワークを終えて、グラウンドの外野で一年生投手とキャッチボールをしていた。雨天練習場では同時に三人のピッチャーがピッチングをすることができ、次に投げるピッチャーは肩づくりを外野で行うのだ。

そろそろピッチャーの肩が温まって雨天練習場に向かおうと思った矢先、一人の一年生が走って雨天練習場から僕のもとに駆け寄ってきた。

「神谷さん、Aコーチが神谷さんのこと呼んでます、今すぐ雨天に来てください」

そう告げられたのだ。僕は恐ろしくなった。Aコーチとは入寮してすぐのミーティングで「カミタニ、オマエなんて呼んでへんぞ。何しに来たんや」と言われたきり、一切個人的には話したことがなかったのだ。

「俺何かやらかしたかな?・・・」と心底不安になりつつ、ダッシュでAコーチがいる雨天に向かった。

雨天につくと、一年生のピッチャーが三人ピッチングをしているとこだった。そしてキャッチャーも三人とも一年生でそのピッチングをAコーチは後ろから見ているところだった。

「Aさん、何でしょうか?」僕が恐る恐るそう聞くと、

「神谷、一年のキャッチャーのキャッチングが全然アカンから、神谷が1からキャッチングを教えたってくれ」

そう言われたのだ。僕はまさかのリクエストに一瞬脳が停止してしまった。あの悲劇のミーティングから一年間。一言も声をかけてもらったことがなかったのに、キャッチングを教えてくれということは、自分のキャッチング技術をAコーチも認めてくれているということだった。その時僕は、一つ自分のやってきたことが正しかったんだ、と心からこみ上げてくるものがあった。

「はい、分かりました!」と僕が返事をすると、Aさんは返す刀で、

「神谷、オマエがこれからキャッチャーキャプテンになれ、キャッチャーをまとめ上げてくれ」

と突然のキャッチャーキャプテン就任。ここから更に僕のキャッチャーに対する思いは大きくなったのだ。

その日から一年生キャッチャーにキャッチャーの守備を教えることとなった。自分が一年間かけて培ったキャッチングのノウハウを細かく教えさせていただいた。人に教えるということが苦手だと勝手に思い込んでいたので、こうして後輩にキャッチングを教えるということを自分が楽しんでいることに自分自身が一番驚いた。

技術を伝えるということは自分が一番その練習をしなければならないし、一番そのトレーニングについて理解していなければならない。後輩キャッチャーに教えるという新たな使命ができたことで自分の練習により一層尽力することができた。

奇跡のメンバー入を果たす

キャッチャーキャプテンに就任してからより一層キャッチング練習に没頭した。練習のはじめから終わりまですべてキャッチャーのことを考えてメニューを組んだ。その技術を後輩に伝えながらコーチングしてくこともとてもおもしろかった。もはやPLで野球をしているというよりはPLでキャチャーをしているという方がしっくりきたくらいだ。

そして2014年3月、僕は最終の学年に突入しようとしていた。気がつけば、僕がPLの選手として公式戦を戦える事ができるのも春と夏の大会のみ。しかし僕は正直、大会のことは考えていなかった。キャッチャーのことが頭で一杯で、今日はどのメニューをどのようにこなすかどうやったらキャッチングが上手くなるのかばかり考えていた。

PLではメンバー発表はサプライズで行われる。どの日にメンバーが発表されるのかを僕たち選手は知らされていないのだ。いつにもなくメンバー発表が突然やってきた。PLでは練習前に、全員で整列し、お祈りをする。その後に首脳陣の方がグラウンドに入って来られて監督、コーチに向けて挨拶をする。

その日、メンバー発表は突然やってきた。いつものように練習前にグラウンドでお祈りが終わり、コーチがグラウンドに入ってきた。そして開口一番に、

「今から春大のメンバーを発表する」。

あぁメンバー発表は今日か〜。と半ば他人事のようにコーチの発言を聞いていた。頭の中ではすでに今日おこなう練習メニューを組み立てていた。

背番号が1番から順番に呼ばれていく。一桁のメンバーは聞き慣れた常連のメンバー。前回の秋の大会のメンバーと変わらない。

メンバー発表が二桁のメンバーに移った。11番からこれまた変わらないメンバーが順々に呼ばれていき、メンバー発表は終盤に差し掛かっていた。春のメンバーに呼ばれる人数は全部で20名。18番、19番と名前が呼ばれていき、最終の20番。

「20番、神谷」

「ん?いま神谷って言った?聞き間違えか?」いや確かに神谷と言った。春の大会のメンバーに選ばれたのだ。全身に鳥肌が立って、体温が上昇していくのがわかった。野球やってきてよかった。人生で初めてそう思った。僕のメンバー入に周りも少しざわついていた。メンバー発表が終わり通常通りアップが始まった。僕はランニングをしながら正しい努力をすればホントに努力って報われるんんだなとこみ上げてくる涙をアンダーシャツで拭いながら走った。

その日のノックはサプライズだった。監督をを退任された河野有道先生が全体ノックを打ちにグラウンドに来られたのだ。僕が河野先生と話させていただけたのは入寮した時に、軟式野球への入部を勧められたきり一切なかった。

ノックが始まる前のボール回し中。僕は自分の番を終えてキャッチャーの最後尾に並ぶと河野先生が僕のところによって来られてこう耳打ちしたのだ。

「神谷、オマエが頑張って努力してたことは首脳陣みんな見てたからな。」

その努力は誰かが必ず見ているという誰かがいった格言があるけど、それは本当だった。環境を設定して正しい努力をすれば必ず成果が出るということをこの時初めて実感した。

そしてある意味僕の高校野球人生はこれで終わりを迎えた。

海外大学進学を決める

メンバー入りという入学した時には考えられなかった結果を出すことができて僕はある意味高校野球はやりきった感があった。PLで自分が得た学びは3つ。環境設定をして、正しい努力をすれば必ず成果として現れること。2つ目が自分の野球レベルはプロには到底及ばないこと。そして3つ目がそれでも野球が大好きなこと。この3つだった。

PLという日本一厳しい寮生活を耐え抜き、野球にひたむきに向き合えたのは自分が野球が大好きな証だった。同時に自分の力量では逆立ちしてもプロにはなれないことは明白だった。それでも生涯、野球に携わりたいという気持ちは人1倍あった。

野球が下手なら、野球とは違うスキルを会得して野球界で活躍したい。そう思ったのだ。進学先の選択が非常に重要だということも感じていた。

全国にはPLのOBの方が作られたパイプがいくつも存在していた。東大、京大を除けば名門と呼ばれる主要な大学にはほとんどPLの先輩が進学されていた。僕はPLの60期生でこれまで硬式野球部のOBは役1000名。その中から82名がプロ野球選手になっていた。実に0.8%がプロの舞台に進んだのだ。

プロ野球、名門大学、名門社会人チームとどこをとっても抜け目なくPLの先輩方が在籍されていた。僕はこの中で如何に差別化を計るかだけを考えていた。

先輩方の進学先をリサーチしているとある一つのことに気がついた。それが海外の大学に進学した形跡がないことだった。僕はそこでひらめいた。

「海外の大学に進学しよう」

海外の大学に進学をすれば1000人中1人の存在になれる。割合で言えば0.1%の存在になれるのだ。

国はどうするかという課題が次に出てくる。そこでPLで得た教訓が生きてきた。自分が野球が大好きだということ、生涯を通して野球に携わりたいということ。この2つの学びから得た答えがアメリカに行ってMLB(メジャーリーグ)を目指したいということだった。そのためにアメリカの大学に進学をして英語を習得し、そこで運動科学を学びMLBで働くという目標を掲げたのだ。

アメリカ大学への進学を決めて、最終的に立てた目標がMLBの自分の名前と背番号の入ったユニフォームを着るというものだった。裏方ながら野球界の最高峰であるMLBのユニフォームを着ることができる可能性を探した。

MLBで自分の名前と背番号の入ったユニフォームを着る

そこででてきたのがMLBのブルペンキャッチャーとキャッチングコーディネーターだった。この2つの職種はユニフォームを着ることができる数少ない裏方の職業だった。僕はこの2つの職種に狙いを定めた。

アメリカに行くにあたって一番の難関は当然、英語だった。僕が本格的に英語の勉強を始めたのは高校3年の9月からで、しかも英語力ゼロからのスタートだった。英語力ゼロからアメリカの大学に入るまでの過程は、ここで話すには長すぎるので割愛するが、僕の海外生活と英語の勉強を一番支えてくれたのは間違いなくPL学園での3年間だった。「PLを経験したら社会に出たら怖いものなどなにもない」。伝説の先輩方が口を揃えて言っていたことが海外に出てみて初めてわかった。

英語を話せなて間違えても、殴られることはないだろ?英語ゼロで海外行きを決めた僕に周りの方が本気で心配をしてくれたが、僕は何も気にしていなかった。むしろまたゼロから自分で何かを形成できる喜びに満ちていた。

こんなメンタルに育ててくれたPL学園には感謝をしてもしきれない。僕がPLに進学していなければ、間違いなく海外に出ようとも思わなかったはずだ。

このような経緯があって僕は今、アメリカの大学で運動科学を学びながらMLBでブルペンキャッチャー、キャッチングコーディネーターになるために日々精進している。アメリカに来て5年目。当時自分が思い描いていたような通りにはなかなか物事は進まないが、PLで培ったグリット力を駆使しながら自分のミッションを達成するまで何度も粘って、自分の目標にしがみついていこうと思う。

そして必ず目標を達成して、僕はPL学園出身5人目のMLBでユニフォームを来た人間に必ずなる。