2020年のお礼と1年間の歩み

2020年の最終日皆さんはどのようにお過ごしでしょうか?

今年はコロナの影響もあり様々な分野で変化があった一年でした。新しくご縁を頂いた皆様、新しく取り組みでご一緒させて頂いた皆様。

改めてお礼を申し上げます!

私が関わっている個人データに関する分野も世界的に大きな進展があり、2020年年初からスタートしたカリフォルニア州の消費者プライバシー法を始めとして、欧州のデータ保護に続くプライバシー保護の動きが各国で広がりつつあります。

年末の読み物として今年の歩みを振り返りながら、来る2021年に考えを巡らせて行きたいと思います。

2021年は個人データにとってどんな年になる

2021年も個人データに纏わる変化は加速していくと予測しています。特に個人的に以下の点は大きな変化として注目しています。(○は進みそう、△は進めばいいな、×は2021年ではちょっと難しいかな)

○:GAFAを始めとしたプラットフォーム企業、及びデータを活用を進める企業へのプライバシー責任がより求められるようになる

×:国を越えて個人データをやり取りする際に貿易ルールが適応される

△:AIが機能するために必要なデータが足りていない事とデータにバイアスがかかっている事が本格的に問題になる

△:国や民間企業がデータの活用を進める上で倫理的な問題がより深刻になる

2021年は以上の4つのテーマを中心に個人データに関してはマクロで議論が進んでいくと考えています。

2020年でマクロで行われた議論に関しては以下のレポートにまとめていますので、良ければ参考にして頂けると幸いです。(画像をクリックするとレポートに飛びます)

(発行者:一般財団法人日本情報経済社会推進協会)

ビジネス的にはこのマクロトレンドを理解した上で、既存の組織からデータを個人として考えるプライバシー組織へと大きく変革して行く必要があります。

2021年に求められるプライバシー組織の在り方

今年の10月に新しく一般社団法人Privacy by Design Labを立ち上げました。

2020年はコロナの影響もあって当初はどうなる事かと思いましたが、メンバーを中心として、周りの皆さんの支えもあり1年間かけて徐々に組織の土台が固まって来ています。

私たち自身もプライバシー組織の一つとして試行錯誤しつつ、データを個人として考えるプライバシー組織をどのように行えばいいのか実験的(ラボ)に進めています。

そんな自分たちが取り組んできたプライバシー組織の在り方を一つの参考例として皆さんにデータを基にお伝えしたいと思います。

2020年は合計で48回(週ミーティング、ロングミーティング)のミーティングを重ね、毎月新しい取り組みを実施しています。

各週のミーティングでは組織のビジョンやミッション、組織でのプライバシーの在り方やそれぞれが想いを共有できる場作りをどうすれば実現できるのか日々考えて取り組んでいます。

社内で実施しているプライバシーに関する施策の見える化も行っています。社内で実施できている施策と実施できていない施策、実効性の有無を前提にマッピング化する事で何が足りていないかをチームで共有する事ができます。

今データプライバシーと言う言葉は社会的にもビジネス的にも一般に知られていないため、政府の方やJIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)、ベンチャーカフェの皆さんと協力しつつ、一緒に啓蒙活動を実施しています。

(画像:ベンチャーカフェで開催した第三回「そもそも」シリーズ)

11月12日に開催したDXの「そもそも」シリーズでは、経産省と総務省が発表したDX企業のプライバシーガバナンスガイドブックを題材として、プライバシー組織の必要性を参加者、登壇者含め議論を行いました。

ベンチャーカフェでは3回、12月にはJIPDECと共催でガイドブックの輪読とワークショップを開催しプライバシー組織を考える機会を作っています。

個人データについて考える

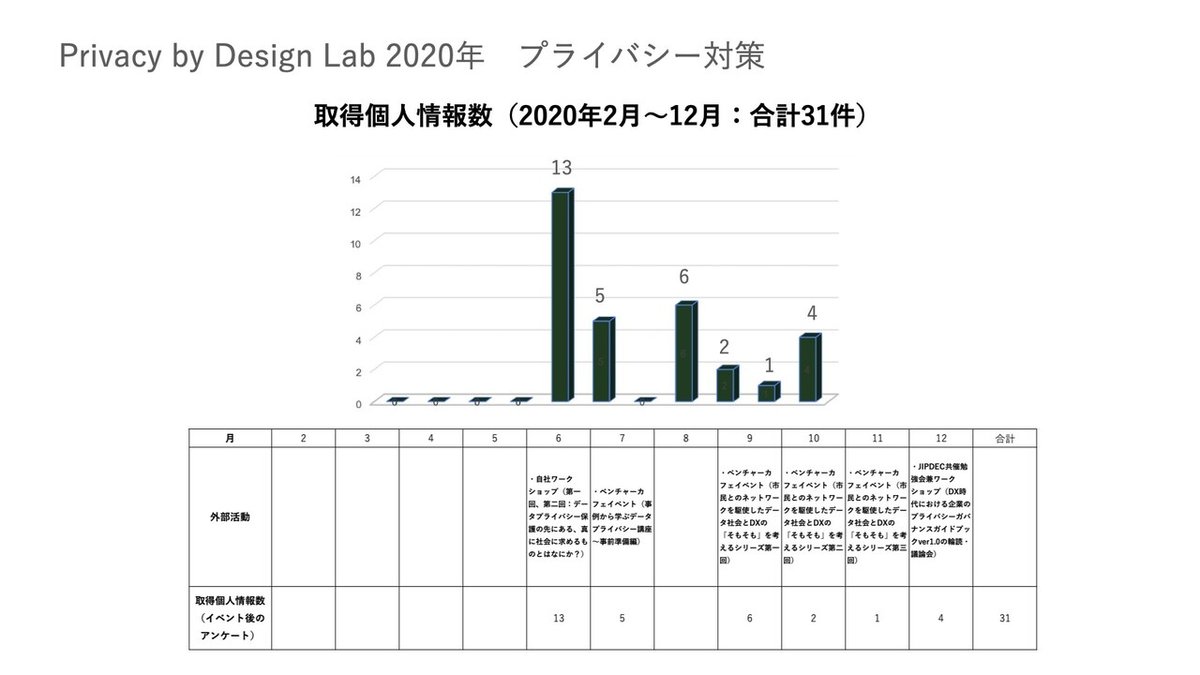

プライバシー組織を考えるにあたって、組織でどれだけの個人データを取得し活用しているのか透明性を持って伝えていく事はとても大切です。

Privacy by Design Labでは取得するデータとデータを取り扱う指針プライバシーステートメント(プライバシーポリシーを含む)を定めています。

イベント後のアンケートを通じて取得したデータ数は出来る限り見える化し、組織として「何故データが必要なのか?」を考え続けて行く事ができる環境づくりを気にかけています。

またプライバシーステートメント(プライバシーポリシー含む)を定期的に見直し、個人データを取得するイベント毎に「何故データが必要なのか?」と言う目的を前提として作成しています。

ただデータを取得して活用するだけでなく、「データ = 一人の個人」を前提として考え活動を行っています。

個人データが漏洩してしまったら

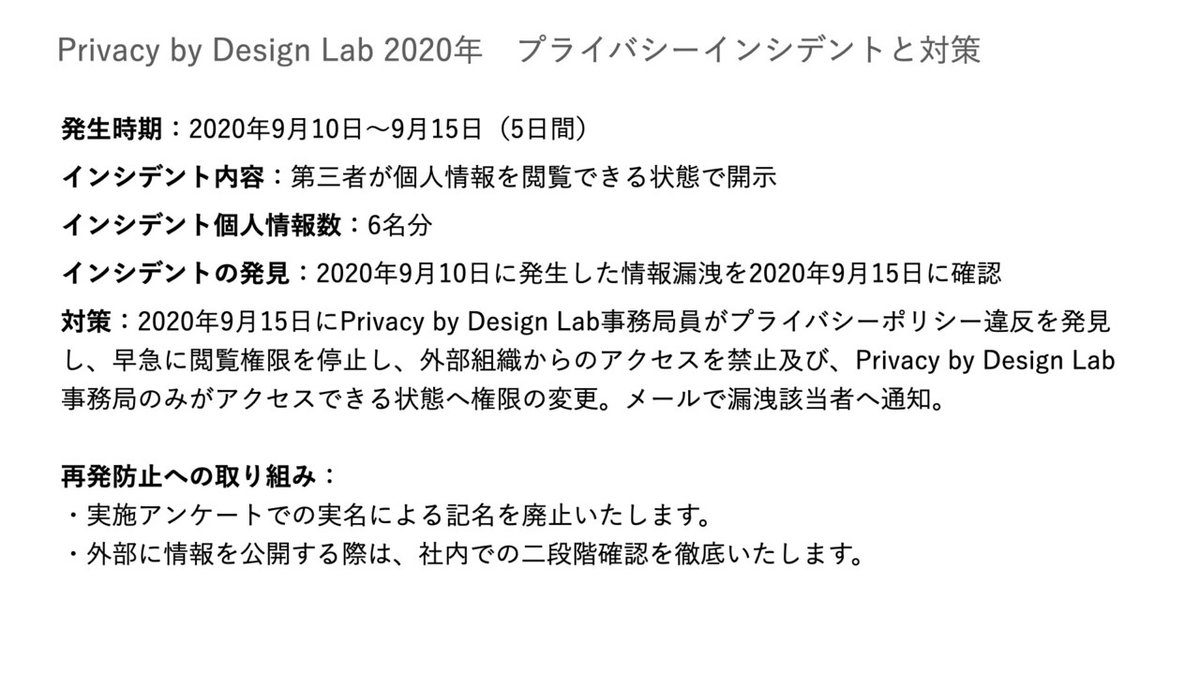

昨今多くの企業で個人データの漏洩に関する情報が公開されています。プライバシー組織では情報を公開するだけでなく、付随して対策も明示し定期的に更新して行く必要があります。

私たちの組織でも個人が閲覧できる状態になっていたケースが過去に発生したため、社内で状況を把握し対策を検討、実施しております。

プライバシー組織では個人データが漏洩してしまう事を全て悪として考えるのではなく、どうすればデータを提供頂いた方に「ご負担となる影響を減らす事ができるのか?」「安心して頂けるのか?」を大前提として考える事が大切だと思い取り組んでいます。

データプライバシーをもっと知ってもらうために

データプライバシーと言っても正直具体的に何を指すのかイメージしづらいと思います。人によってプライバシーの考え方はそれぞれ異なるので、先ずはプライバシーに関するどう言った動きがあるのか知る事から始める必要があります。

プライバシー組織では広報活動としてFacebookグループで情報交換できる場所を設計しています。今では70人近くの皆さんにご参加頂き、毎日プライバシーに関する情報を共有する場として運営しています。

9月からスタートしたプライバシーカフェには総勢で90人の皆さんにご参加頂きました(FB登録者ベース)。ランチ時間12時からフランクにお話しする場として、参加者の皆さんがそれぞれ感じている事を共有します。

世界の知とネットワークを繋ぐPrivacy Talkインタビューでは世界の政治、学術、法律、ビジネス、国際機関の最前線で活躍する各国の専門家18名(まだ公開されていない方を含みます)に直接話を伺った内容をインタビューを通じて読者の皆さんにお届けしてしてきました。

コロナで渡航は難しいですが、来年度も多くの専門家の皆さんに参加頂く予定で、こちらも是非ご期待下さい。

国内のプライバシーに関する啓蒙だけでなく、海外の専門家との定期的な情報交換も行っています。

(動画:データ漏洩対策に関するテーマのセッション)

各国で行っている対策を情報として仕入れる事に加えて、実践に繋げて行く活動も行っています。欧州で施行されたGDPRを始めとして各国で新しいプライバシールールが始まりつつあります。

プライバシー組織は各国の専門家と連携しつつ、国外のルールを理解すると同時に、海外の専門家と連携しながら方向性を検討して行く事も求められます。

今年はコロナの影響もありデータを巡る環境も大きく変化しました。来年は土台となる活動の幅を広げつつ取り組んでいきたいと思うので、皆さんと一緒にデータとプライバシーを考える機会をより多く作って行きたいと思います。

PS. 個人データ分野に関心がある方は是非気軽にFBチャットでお話ししましょう👇

いいなと思ったら応援しよう!