読んだ本など

朝、いつもと違う道を通る。広沢池の方まで歩かず、自宅近くのバス停で乗車、降りたのちは堀川の遊歩道を歩く。一条戻り橋あたりからは、通勤帯で慌ただしい地上と打って変わり、優雅なホリデイのモオニングのような、そんな隔世の感がある。

流れる水は透き通り、静かに、ゆっくりと南へと下る。降車する寸前で読み終えた、川端康成は『美しさと哀しみと』の終わり、舞台となったのは琵琶湖。ここ堀川にも疏水の水が通る。改めて覗いてみると、恐ろしいくらいに澄んでいる。

同氏の『古都』と同様、この作品にも京の情景は数多く描かれる(同時期に執筆されたそうな)。琵琶湖と並んで終章〈湖水〉において描かれた二尊院には、ちょうど一ヶ月前に足を運んだところであったから、作中の場面がありありと目に浮かぶ。

この間読んだ漱石の『三四郎』には、東の京、東京の、それも限定された地域が丹念に描かれていた。矢張りというか、当たり前なのだが、いまいちピンとこない(ストレイシープ!)。文学作品において、舞台として用いられる地域に通じているか否か。それによって脳内で生成される映像の彩度は大いに異なるのだな、なんて。

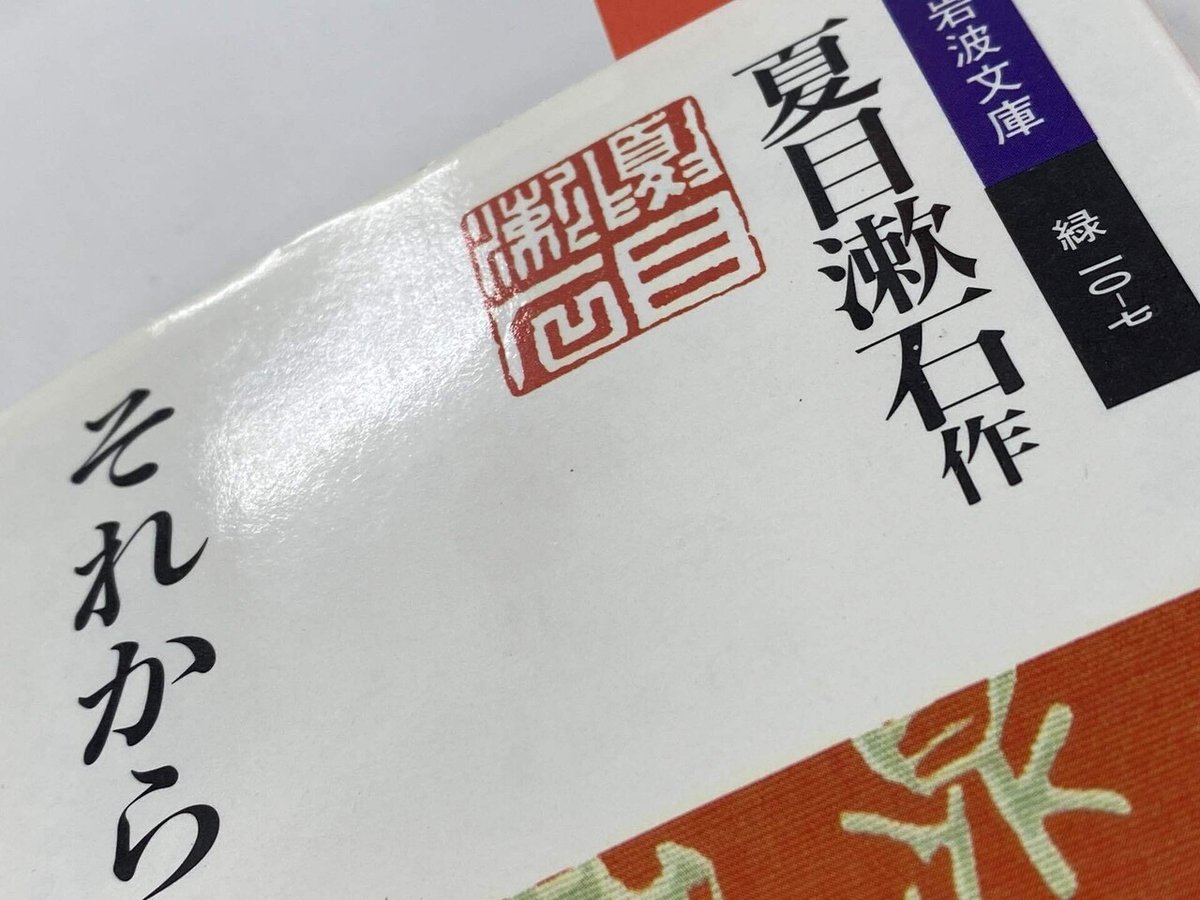

東京の次に京都、それから、『それから』を読むべく、また東京に舞い戻る。挟まっていた栞には〈戸田書店〉の字が。調べてみると、これは具合よく東日本の書店であった。