YouTubeお気に入り視聴記録(随時更新)

・ルイジ・ボッケリーニの人気曲「マドリードの通りの夜の音楽」より第4楽章を演奏。リュート奏者のロルフ・リスレヴァンがバロックギターを、「カルミナ四重奏団」のスザンヌ・フランクがヴァイオリン、シュテファン・ゲルナーがチェロを奏でている。

・ヨーヨー・マ「滝 」(『ミッション』より)

・現代詩の青春/吉田一穂

1980/11/10 朗読、解説/故・宗左近、加藤郁乎

・イツァーク・パールマン(ヴァイオリン)とヨーヨー・マ(チェロ)の二重奏による「ユーモレスク」の名演。1993年、プラハのスメタナホールでの小澤征爾指揮のボストン交響楽団のコンサートより。チェコ出身の作曲家オスカル・モラヴェッツがこの公演のために編曲したバージョン。

・日本テレビ製作『知ってるつもり?!』「初代・高橋竹山」(1998年5月3日放送)。津軽三味線の初代・高橋竹山が「アリラン」演奏時に必ず語って聞かせた想い出話(北海道の炭鉱で強制労働に駆り出されていた朝鮮人に助けられた話)タイムコード26:18〜29:23

・山本昌子監督が虐待された経験を持つ仲間達と一緒に作り上げたドキュメンタリー映画『REAL VOICE〜虐待は大人になって終わりじゃない〜』の主題歌として使われている加藤登紀子さんの応援ソング「この手に抱きしめたい」を、映画に出演しているメンバーで心を込めて歌い繋いだ素晴らしい動画。

Kayaさんのカバーも良い。

ドキュメンタリー映画『REAL VOICE』はYouTubeで無料公開されています。

・高校生の頃、梶原一騎原作のちばてつやの漫画『あしたのジョー』を読みながら聴いていたJ.S.バッハ「羊は安らかに草を食み」(1713年作)。バッハ作曲のカンタータ通称『狩のカンタータ』の第9曲で1713年2月27日のザクセン選帝侯ヴァイセンフェルス公クリスティアン氏の誕生日に献呈された作品。羊飼いを領主に、羊を民になぞらえ、「良い羊飼いのもとでは、羊は安心して草を食べることができる」=「良い領主のもとでは、人々は安心して生活することができる」というバッハの領主を称える内容となっている。草原で安らかに草を食んでいる羊たちの情景を想起させる愛らしく明るい曲想はクリスマスやホームパーティでの演奏にお薦め🎶こちらの音源はレオポルド・ストコフスキー指揮で演奏は彼の管弦楽団。チェンバロはイーゴル・キプニス。録音は1967年7月25日・26日、ヴァンガード23番街通スタジオ、ニューヨークにて。

・アルンダティ・ロイが、B.R.アンベードカルとマハトマ・ガンジーについて語る。

・ニーナ・シモン(Nina Simone)の歌 “I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free”(自由であるってどんな感じだろう、それを知ることができたら)。2023年、東京都人権部の検閲によって上映中止にされた飯山由貴さんの映像作品≪In-Mates≫(2021年/26分50秒)の最後のパートの歌として、ラッパーのFUNIさんがこの歌を歌っていたことに深い印象を受けた。1920年代に労働者として渡日して精神病院に10年入れられて亡くなった2人の朝鮮人の患者AさんとBさんの病院側の記録を元に、歴史学者や研究者に取材しながら肉付けをしてFUNIさんが声の再現をラップにして歌った後、それに対する一つの応答としてのCパートの歌にニーナ・シモンの歌をFUNIさんは選んだ。その選曲の経緯や思いについては、2023年に同志社大学で開催されたシンポジウムに登壇された時にFUNIさんご自身が飯山さんとのトークの中で語っておられた。

・アフリカ系アメリカ人の女性ゴスペル歌手で、キング牧師と共に公民権運動の闘士でもあったマヘリア・ジャクソン(Mahalia Jackson)のクリスマスソング「聖夜(O Holy Night)」。フィリピンにおいて日本軍性奴隷制の生き証人として最初に名乗り出たマリア・ロサ・L・ヘンソンさんが、夫ドミンゴが身を投じて司令官を務めていた人民解放軍(HMB)による拉致拘束から1951年7月に抜け出した後、クリスマス・イブ(1951年12月24日)に陣痛が始まり、大変な難産を乗り越えて、翌12月25日零時10分に長男(3人目のお子さん)を出産した時に、クリスマスのお祝いで爆竹が鳴り、通りでたくさんの人々が浮かれている雰囲気の中、近所のラジオが大音量で流しているのが聞こえてきたという歌(マリア・ロサ・L・ヘンソン著 藤目ゆき訳『ある日本軍「慰安婦」の回想:フィリピンの現代史を生きて』(岩波書店、1995年)p.154)。

・泉紀子編『新作能 マクベス』(和泉書院、2015年)に付属しているDVDに収められている新作能《マクベス》の全編映像(こちらのYouTubeのリンク先では中国語(繁体字)字幕付き)を視聴。シェイクスピア作『マクベス』のテーマが能の世界観と手法によって見事に翻案されていて、見応えのある修羅能・夢幻能だった。この本には、マクベスを演じた宝生流シテ方辰巳満次郎と間狂言監修を務めた和泉流狂言方野村萬斎との対談、新作能“マクベス”を詩劇として理解するための丁寧な注釈、異なる専門分野の研究者による多彩な論考が収められており、鑑賞の助けになる。

シェイクスピアのマクベスを翻案した黒澤明監督の映画『蜘蛛巣城』(三船敏郎・山田五十鈴主演)も素晴らしい。

・福岡RKB毎日放送の名ディレクター、木村栄文が手がけたTVドキュメンタリー『鳳仙花 近く遥かな歌声』(1980年)。この番組の最後に、水原で起きた提岩里教会事件の遺族の方が出ておられたのを覚えている。事件当時23歳だった田同礼氏(83)は、この事件で夫(当時27歳)を亡くした。記者「今でもその頃の怨みは忘れないですか」田同礼「日頃は忘れてますが、夜ふと思い出され、眠れないこともあります。ただ聖書にも「汝の敵を愛せよ」とありましょう。息子に先絶たれましたが、今は7人の孫に囲まれて暮らしています」。植民者2世の梶山季之の小説「李朝残影」もこの事件を扱っている。(※提岩里教会事件:1919年3.1独立運動後の4月15日、日本憲兵が京畿道華城(キョンギド・ファソン)堤岩里(ジェアムリ)住民28人を集団虐殺した事件)

・2024年10月25日ピティナ公開録音コンサート「日本人作品の夕べvol.12〜日本の女性作曲家」

知られざる作曲家、中瀬古和について取り上げました。

中瀬古和発掘に執念を燃やすお二人、會田陽介氏、張本久仁子氏からの貴重なお話のシーンです。

會田陽介さんFB投稿(2025/1/13):「遂に正式版の公開です。昨年の10月に東京で行われた中瀬古和作品の演奏前のわたしと張本さんのトーク【完全版】を、当日の演奏者の杉浦菜々子さんがアップしてくれました。以前にわたしの友人がスマホで盗撮した動画もシェアしたけれど、これはあれだよ。ファンが客席から撮影したFancam(ファンカム)のLE SSERAFIM(르세라핌)のあとで、4kハイブリッドの正式版が遂にブルーレイで公式発売!みたいなもので、ファンだったら何べんでも見ような。

なお中瀬古和については今後、秋頃に関西(琵琶湖湖畔)で演奏会の企画と、それから楽譜の出版の話なども持ち上がっています。これからも目が離せないぞ。」

当日の演奏動画はこちら。

・山口在住らしいオリとカイトという、ライダー・カップルのチャンネル。コロンビア人女性と日本人男性のカップルで、オリの実家があるコロンビアに帰っての旅の回もある。また、彼女のお父さんたちと広島を訪ねてくる回なんかもあった。植物学者でもあるお父さんが、愛する故国で長く続く内戦をどう終わらせるのか、その後、どうするのか、広島で苦悩する会話なども。この二人が、北陸を訪れた様子がアップされた。バイクから撮影された被災地の最近の風景はやはり衝撃的。このチャンネルが好きなのは、二人が好感のもてる人物であることも大きいのだけど、その二人が受けるショックも生々しい。

・1994年に発売された歌手ユン・ドヒョン(윤도현)のソロデビューアルバムの同名タイトル曲「秋の郵便局の前で(가을 우체국 앞에서)」。

가을 우체국 앞에서 그대를 기다리다

秋の郵便局の前であなたを待っています。

노오란 은행잎들이 바람에 날려가고

黄色いイチョウの葉が、風に飛ばされて

지나는 사람들같이

通り過ぎる人々と一緒に

저 멀리 가는 걸 보네

遠くに行くのを眺めている。

세상에 아름다운 것들이 얼마나 오래 남을까

この世界に美しいものはどれだけ、ずっと残るんだろうか。

한여름 소나기 쏟아져도 굳세게 버틴 꽃들과

真夏の夕立が降り注いでも、強く耐えている花たちと

지난겨울 눈보라에도 우뚝 서 있는 나무들같이

昨年の冬、吹雪でも立派に立っている木々ように

하늘 아래 모든 것이 저 홀로 설 수 있을까

空の下の全てのものが、独りで立っていられるだろうか。

가을 우체국 앞에서 그대를 기다리다

秋の郵便局の前で、あなたを待っています。

우연한 생각에 빠져 날 저물도록 몰랐네

ふとした思いにふけていたら、いつの間にか日が暮れていた。

(날이 저물다:日が暮れる、日が沈む。)

세상에 아름다운 것들이 얼마나 오래 남을까

世界に、美しいものはどれだけ多く、長く残っているだろうか。

한여름 소나기 쏟아져도 굳세게 버틴 꽃들과

真夏の夕立に打たれても、力強く耐えてる花たちと

지난겨울 눈보라에도 우뚝 서 있는 나무들같이

昨冬、吹雪でも立派に立っていた木々のように

하늘 아래 모든 것이 저 홀로 설 수 있을까

空の下の全てのものが、独りで立っていられるだろうか。

가을 우체국 앞에서 그대를 기다리다

秋の郵便局の前であなたを待っています。

우연한 생각에 빠져 날 저물도록 몰랐네

ふとした思いにふけいたら、日が暮れていたことにも気づかなかったよ。

・ビオレータ・パラの歌『人生よありがとうGracias a la Vida』

NHK・BS2 2003年9月21日再放送

世紀を刻んだ歌『人生よありがとう Gracias a la Vida』 ~南米 歌い継がれた命の賛歌~

・1973年にチリの9.11クーデターで虐殺された伝説のフォルクローレ歌手ビクトル・ハラの歌「平和に生きる権利」

・シルヴィ・ギエムが2015年の大晦日に「東急ジルベスターコンサート」(新年のカウントダウンを行っている番組)で『ボレロ』を踊って自身のラストステージを飾った公演の映像。感動的なフィナーレである。

Sylvie Guillem,"Bolero" in Tokyo, Dec.31, 2015

・紅白歌合戦での熱唱が伝説となっているちあきなおみの「夜へ急ぐ人」。1977年12月17日。鬼気迫る情念を叩きつける凄絶な歌唱力。友川カズキがちあきなおみに請われて提供した楽曲。

・ちあきなおみの「朝日のあたる家」。ヴィム・ヴェンダース監督、役所広司主演の映画『PERFECT DAYS』(2023)で、居酒屋のママさん役の石川さゆりが、常連客役のあがた森魚のギター伴奏で「朝日のあたる家」を歌うシーンがあるが、ちあきなおみの歌うのを聴いた後では、それ以外の人のは考えられない。映画『トラック野郎』で「南国土佐を後にして」を若い頃の石川さゆりが唄うシーンは好きだが。

・ちあきなおみ「喝采」

アナザーストーリーズ ちあきなおみ ~喝采と沈黙の間で~

[NHK BS] 2025年2月3日(月) 午後6:45 〜 7:30

今も多くの人に愛される不朽の名曲『喝采』。この曲でレコード大賞を受賞し、日本歌謡界の頂点に立ったちあきなおみ。運命を変えた一曲はいかにして生まれたのか? 異色の歌詞、異例のレコーディング、神懸かった歌声…知られざる名曲誕生秘話が明らかに。その後も圧倒的な歌唱力と表現力で新境地を切り開くも、92年に突然の活動休止。なぜ彼女は“沈黙”を貫くのか? 喝采と沈黙の間に秘められた歌手・ちあきなおみの真実に迫る。

【司会】松嶋菜々子

【語り】濱田岳

=======

アナザーストーリーズ 運命の分岐点

https://www.nhk.jp/p/anotherstories/ts/VWRZ1WWNYP/?cid=wchk-fb-pr-250131

放送

[NHK BS] 月曜 午後6:45

再放送

[NHK BS] 金曜 午前11:15

・ファドを吉田旺先生が訳した「霧笛」

・前川清「出船」。

・田中昌之「誰の為でもなく」

・80年代で最も好きなパワーバラードの一つ。セリーヌ・ディオン(Celine Dion)やエア・サプライ(Air Supply)の素晴らしいカバーもあるが、ジェニファー・ラッシュ(Jennifer Rush)のオリジナル・ヴァージョンがベストだ。力強い声と音域を持つジェニファー・ラッシュの歌のゴージャスな響きに聞き惚れる。

・映画『ウエスタン(Once Upon a Time in the West)』(1968)のテーマ曲にフランス語の歌詞をつけたミレイユ・マチュー(Mireille Mathieu)の『UN JOUR TU REVIENDRAS (あなたが帰る日)』のチェコの歌手ヴェラ・シュピナロヴァー (Věra Špinarová)によるカバー。音楽:エンニオ・モリコーネ/作詞:ズビシェク・マリー。

・ベルギーはブリュッセルのバンド、バーントーラー(Berntholer)の歌「My Suitor」(1984)。憂いを帯びたドリタ・コタジのヴォーカルが嫌が応にも中毒性を生む傑作。1984年の3曲入り12インチ(12inch/Blanco Y Negro/UK盤)ではこの曲と「Lunacies」「Emotions」が収録。

・1999年から2003年にかけて放送された昼ドラで、正義感溢れる少女・今井茜を演じた井上真央が注目を集めた『キッズ・ウォー〜ざけんなよ〜』シリーズの主題歌「secret base 〜君がくれたもの〜」(作詞・作曲:町田紀彦 / 編曲:虎じろう / 歌:ZONE)。夏を代表する楽曲として歌い継がれているヒットソング。

・「涙の数だけ強くなれるよ」のフレーズが有名な岡本真夜の代表曲「TOMORROW」(1995)。懐かしい曲。1995年は阪神淡路大震災にみまわれた年。ウィンドウズ95が出て専門家ではない人々がコンピューター、ネットに触れるようになった契機の年。バブル崩壊が実感として認識され、格差拡大が始まり、多くの人が「失われた」日本・経済を語り始めた年。その年の5月、この歌で岡本真夜はデビューし、ヒットした。本人によると「TOMORROW」は、元々はバラードの曲だったのをドラマの主題歌になるとかで、そのイメージに合うようにアップテンポに変えられてしまい、それを自分の中で受け容れるまでに、相当な時間がかかったとのこと。でも、曲って、アレンジによるところって大きいよね。ユーミンの「ルージュの伝言」も、もともとはストリングスの曲だったのを、後に夫となる松任谷正隆らが、アメリカンポップなアレンジにしたとのこと。

・ブライアン・メイ作詞・作曲のクイーンの歌「'39」。フレディ・マーキュリーのヴォーカルのLIVE映像(1977年6月6日、アールズコートにて)。天文学者でもあるブライアン・メイが2020年に訪問した京都の花山天文台の台長・柴田一成さん(宇宙物理学者)が金曜天文講話(2023年8月25日)の質疑応答で、クィーンの曲の中でどれが好きかと聞かれて挙げていた曲。タイトルの39は、クイーンの曲として39曲目だからだとか、アポロ計画のサターンVロケットがNASAのケネディ宇宙センター39番射点から打ち上がったことから39だとも言われている。xx39年を舞台にしているという説もある。

・ザ・コブラことジョージ高野のベスト試合(対ダイナマイト・キッド戦)。父親は岩国基地に所属していたアフリカ系アメリカ人のアメリカ海兵隊員。しかし、父親は妻子を日本に残したままアメリカに帰国。母子家庭で育ち、混血児ということもあって少年時代には差別やイジメを受けた。

・村上水軍を扱った映画『瀬戸内海賊物語』(2013)でイノシシが瀬戸内海を渡るという話が出てきたので調べたら本当にそれは観察されているらしい。イノシシにそんな強靭な遊泳能力があるとは知らなかった。

・大岡信の特に1970年代以降の連句、連詩への取り組みは興味深い。NHK教育テレビ『未来潮流』「連詩〜苦闘する詩人・響き合う言葉の宇宙〜」(1998年12月12日放送)という、大岡信が主催した日英の「連詩」セッションのドキュメントは「連詩」の取り組みの実際がよく分かるもので、面白かった。詩人たちが5行-3行-5行-3行と詩句を繋げてゆくのだが、彼らの言葉を紡ぎ出す確かな手腕とイメージの饗宴、詩の言葉を通じた深部での交流が垣間見えて見応えがあった。大岡信の友人の川崎洋の詠む詩も無性に可愛い。このセッションに翻訳者として参加された阿部公彦さんのYouTubeチャンネルでこの番組は視聴できる。なお、大岡信の連詩の活動は、大岡さんの出身県の静岡県で「しずおか連詩」という恒例イベントとして今も継承されている。言葉の共有に関心が高かった方である。大岡信『うたげと孤心』も近いうちに読みたい。

・井上陽水「ゼンマイじかけのかぶと虫」(1974)の歌詞の話から、当時、井上陽水さんが感じていたという深い人間洞察の話に入ります。

2017.12.23 cross fm 井上陽水×ロバート キャンベル「言の葉の海に漕ぎ出して」

ゼンマイじかけのカブト虫

・井上陽水の「長い坂の絵のフレーム」。

・保坂和志さんのデビュー作『プレーンソング』の読書会で紹介された、保坂和志さんの川端康成文学賞受賞会見。基本、猫の話しかしていない笑

・森敦が長い放浪生活の末、還暦を過ぎてから筆を執った芥川賞受賞作『月山』(1974)を原作とする村野鐵太郎監督の1978年の映画。庄内地方の名峰・月山を舞台に、豪雪の谷からたどり着いた荒れ寺(注蓮寺)で老住職とひと冬を過ごす男の何とも不思議な物語。鴨長明の『方丈記』など隠者文学の流れを継ぐともいわれている。のちに鉛筆画家の木下晋が注蓮寺の天井画を描く。

視聴メモ📝:旅に出て自分を回復する。冬の湯殿詣りは命懸けだった。大学を中退してダムや港の工事現場を転々とする生活。主人公は庫裏の2階で、祈祷帳を使って作った和紙の蚊帳の中にいる。蚕は繭の中で天の夢を見る。主人公はこの蚊帳の中で村の娘、ふみ子と「天の夢」を見る。行き倒れのやっこでミイラを作ったと村人の男が話す。山の小屋で宙吊りにされて燻されていた。仏(ミイラ)は寺の何よりの商売道具。庫裏の一階のリウマチを患っている寺のじいさまは割り箸を作っている。密告され、税務署に酒の隠し場所まで見つかった。大日坊の鐘。ふみ子は可哀想な子で、母親もない、父親の知らない、おばあさんと二人で暮らしている。ふみ子の母親は昔、寺のじさまの許嫁だった人。

『十二夜 月山注連寺にて』(実業之日本社、1987年)は、森敦が晩年に、『月山』の舞台となった山中の寺・注連寺で行った連続講演の記録。『月山』には、主人公の生い立ちやなぜ月山で一冬過ごしたのかといった経緯がまったく書かれていないが、この講演は森敦の生い立ち、少年・青年時代、戦中時代を振り返って語るもので、これでようやく、どういう経緯で森さんが庄内地方を転々としたり、月山で冬越ししたかが分かり、『月山』という作品に少し近づけるかなという気がした。それと、その森さんの生い立ちを読んでとても意外だったのは、森さんが映画評論家・飯島正さんと面識があり、横光利一さんへの森さんの紹介状を書いてくれたのが、飯島さんだったということです。飯島さんについてはあまり詳しくふれられていないが、それでも、森さんにプルーストやジョイスを勧めてくれたのは飯島さんだったそうです。

森敦の作品で好きなのは、『意味の変容』と『マンダラ紀行』。特に『意味の変容』は、今では文学論として我が宝の一冊である。また『マンダラ紀行』は『われ逝くものの如く』の小説の形式として深い関わりを持つ。また宇宙論として宗教を越えた作品としての味わいを持つ随筆。

・皆川博子『二人阿国』を原作とする「ミュージカル阿国」(木の実ナナ、若松武、芳本美代子、ピーター、ほか出演)。有吉佐和子『出雲の阿国』と皆川博子『二人阿国』の読み較べも面白いだろう。

・出版区【本ツイ!ー本屋ついてって1万円あげたら何買うの?ー】著名人の頭の中を覗くをテーマに、1万円をお渡しし、本屋さんでの買い物に同行させていただく企画。第96回ゲストは声優・作家の池澤春菜さん。

・出版区【本ツイ!ー本屋ついてって1万円あげたら何買うの?ー】第55回目ゲストはドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダさん。

・ドリアン・ロロブリジーダさんお薦めの邦画5選

・1954年にジャズピアニストのエロル・ガーナーがサンフランシスコからシカゴへ向かう飛行機の窓から見えた虹から着想を得て、作曲した「ミスティ」(Misty)。本人が演奏する映像。彼は楽譜が読めなかったらしい。

・とあるカラオケ番組で一般男性が歌っていて、良いなと思った歌。降り続ける雨にピッタリの旋律のリフレインに心地よさと不思議な安心感を覚える一曲。森高千里の素晴らしいパフォーマンス。

・ハン・ガンさんはシンガーソングライターとしての顔もあることを知った。とても繊細な歌声。東亜日報は次のように書いている。「ハン・ガンさんは自ら作詞・作曲した歌を歌っています。 2007年、散文集「静かに歌う歌」の巻末付録にシンガーソングライターとして収録した10曲。 「木はいつも私のそばに」、「さようならと言ったとしても」、「日光さえあればいい」など。 友人の音楽監督がプロの歌手より彼女の生歌のほうが良いと判断したらしい。 」

・白老の国立アイヌ民族博物館ウポポイ(民族共生象徴空間)の開業(2020)に合わせて北海道の千歳高校の放送局が制作したビデオ『ロウ管は語る』。流刑のポーランド生まれの民族学者ピウスツキは二葉亭四迷とも交流があり、日本ポーランド協会を二人で設立して相互の文学の翻訳を通して交流を行っている。

・安部公房原作・勅使河原宏監督『他人の顔』より

武満徹作曲「ワルツ」

・少し前にNHKのカルチャーラジオで、寅さんシリーズの映画のテーマ曲を作った山本直純さんを取り上げた回が放送されていましたが、息子の山本淳ノ介さんも作曲家で、谷川俊太郎とコラボして「二十億光年の孤独」という混声合唱組曲を作曲されています。面白い曲でした。

・ビートルズの歌「Ob-La-Di, Ob-La-Da」。放送大学ラジオ『ビートルズ de 英文法(’21)』第6回で取り上げられた歌。第5回までは誰かに語りかけるという曲が多かったが、今回の歌は物語風のお伽話になっている。カリブ海の島のデズモンド(Desmond)とモリー(Molly)という二人が結ばれて、いつまでも幸せに暮らしたという物語がとてもリズミカルに語られる。ジャマイカの音楽に「スカ」というリズムがあって、それを応用しているそうだ。幸せを物語るそのノリ自体がウキウキしている。Ob-La-Di, Ob-La-Daという言葉は、ジミー・スコット(Jimmy Scott)という、ポール・マッカーニーが親しくしていたナイジェリア人のコンガ奏者🇳🇬🪘がステージで使っていた言葉だそうだ。ジミーがショーの最中にOb-La-Diと言うと、観客がOb-La-Daと答える。するとジミーがlife goes onと言って次の演奏が始まるという感じだったらしい。

第6回 Ob-La-Di, Ob-La-Da

"Ob-La-Di, Ob-La-Da" を導入曲として、三人称の語りについて、現在分詞について、空間や時間を表す副詞句・副詞節について学ぶ。

【キーワード】

前置詞(空間詞)、現在分詞の形容句、接続詞 when

執筆担当講師名:佐藤 良明(東京大学名誉教授)

放送担当講師名:佐藤 良明(東京大学名誉教授)

大橋 理枝(放送大学教授)

中野 学而(中央大学准教授)

諸富 徹(京都大学大学院教授)

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Written by John Lennon / Paul McCartney

Desmond has a barrow in the marketplace

Molly is the singer in a band

Desmond says to Molly, girl, I like your face

And Molly says this as she takes him by the hand

デズモンドは市場に屋台を出している

モリーはバンドの歌手なんだ。

デズモンドはモリーに言った「君の顔が好きさ」

するとモリーは彼の手を握り、こう答えた

Ob la di, ob-la-da, life goes on, bra

La-la, how the life goes on

(×2)

「オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ、人生は続くのよ

人生はまだまだ続くの」

Desmond takes a trolley to the jeweller’s store

Buys a twenty carat golden ring

Takes it back to Molly waiting at the door

And as he gives it to her she begins to sing

デズモンドはトロリーに乗って宝石店へ

なんと20カラットの指輪を買ったんだ。

ドアのそばで待つモリーに近寄り

指輪を渡すと、モリーは歌い始めた

Ob la di, ob-la-da, life goes on, bra

La-la, how the life goes on

(×2)

「オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ、人生は続くのよ

人生はまだまだ続くの」

In a couple of years they have built

A home sweet home

With a couple of kids running in the yard

Of Desmond and Molly Jones

2年後に2人は

明るい家庭を築いていた

庭では子供が2人、走り回っている

もちろんデズモンドとモリー、ジョーンズ夫妻の子供さ

Happy ever after in the market place

Desmond lets the children lend a hand

Molly stays at home and does her pretty face

And in the evening she still sings it with the band

幸せに包まれた市場で

デズモンドが子供たちにお手伝いさせる

モリーは家で綺麗な顔に化粧する

そして夕方には、相変わらずバンドと一緒に歌うのさ

Ob la di, ob-la-da, life goes on, bra

La-la, how the life goes on

(×2)

「オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ、人生は続くのよ

人生はまだまだ続くの」

In a couple of years they have built

A home sweet home

With a couple of kids running in the yard

Of Desmond and Molly Jones

2年後に2人は

明るい家庭を築いていた

庭では子供が2人、走り回っている

もちろんデズモンドとモリー、ジョーンズ夫妻の子供さ

Happy ever after in the market place

Molly lets the children lend a hand

Desmond stays at home and does his pretty face

And in the evening she’s a singer with the band

幸せに包まれた市場で

モリーが子供たちに手伝いさせる

デズモンドは家で素敵な顔に化粧をする

そして夕方になると女装して歌っているのさ

Ob la di, ob-la-da, life goes on, bra

La-la, how the life goes on

(×2)

And if you want some fun, sing ob-la-di, bla-da

「オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ、人生は続くのさ

人生はまだまだ続くのさ」

君も楽しみたいなら、歌おうよ オブ・ラ・ディ、ブラ・ダ

・ユダヤ系アメリカ人のシンガーソングライター、ピアニスト、数学者トム・レーラー(Tom Lehrer)の風刺ソング「We'll All Go Together When We Go」。作詞作曲・ピアノ・ボーカルのトム・レーラー本人にとって気分が高揚する歌であり、現代の讃美歌だそうです。1928年マンハッタン生まれ。19歳でハーバード大学の数学科を卒業し、翌年には修士取得。博士課程に進んだが博士学位は取得していない。1962年からMassachusetts Institute of Teconologyの政治学科で、1972年からUniversity of California, Santa Cruzで数学の講義を担当。2001年に最後の講義を行って引退。1955~1957年にNational Security Agencyで陸軍勤務についている。作曲・作詞・ピアノ・歌の活動は1945~1971年頃。ハーバード大学教授兼弾き語りで風刺ソングを歌う。

・トム・レーラーが、科学者フォン・ブラウンの偉業を皮肉って歌った歌「ヴェルナー・フォン・ブラウンの歌("Wernher von Braun")」。That Was the Year That Was (1965年)に収録。これはNASAの宇宙計画に膨大な予算がつぎ込まれ社会保障政策がなおざりにされている現状を憂いて歌った歌とされる。1950年代にヒットした。 NASAにおけるジェミニ計画、アポロ計画は膨大な予算を必要とした。これは全科学予算の多くを吸収するもので、当時のアカデミズムにおいて問題を引き起こした。

・北口学さんより、あがた森魚 映画「ぼくは天使ぢゃないよ」ED。「先月、京都八文字屋のあがた森魚さんの投げ銭ライブ。「僕は天使ぢゃないよ」が懐かしくて嬉しかったなぁ♬あがた森魚さんの動画をyoutubeで色々聞いていると、独特の世界。20歳の頃からずっと追いかけてた。なんだろ?友川カズキや三上寛、友部正人なんてのも聞いちゃう。好きなんだよな!まぁ、もちろん洋楽も、今の流行歌も聴くけれど、気になって仕方ないミュージシャンたち。

林静一やつげ義春、白土三平などに通じる気配は大好きだなぁ。寺山修司や唐十郎、山崎哲、大駱駝館も好きだからかな?

年取ったなぁと自分の事を思いながらRCサクセションなんかも聞いてる年の始まり。自分の感受性には自信を持ってる、ニヤリ。しかし、この映画、スタッフが凄まじすぎるよなぁ😎😎😳😳😳ぜひ!動画をご覧頂き、ご確認を😊😊😊😎😎😎歌詞も素敵過ぎます😊😊😊この映画、全編をyotubeで観れるんだよなぁ。懐かしいなぁ♬1974年の作品。出演者、ミュージシャンなどが凄すぎて、、、。」(2023/1/2)

・今年2025年は朝鮮の解放80周年を迎える意味深い年です。またウルサ条約から120年の年、日韓基本条約から60年の節目でもあり、脱植民化を考える上でこれらの歴史を想起すべき年でもあります。解放前の植民地期朝鮮に生まれ、解放後に済州4.3民衆蜂起に参加し、軍警の虐殺が果てしなく続く故郷の島を脱出し、生き残るために日本へと海を渡った金時鐘さん。 今年1月で満96歳になります。 近現代史の生き証人といえる金時鐘さんが生きてきた波乱万丈な人生を扱った特集番組を昨年末に済州MBCが放送しました。

・ディートリヒ・ボンヘッファーが獄中で残した詩を歌詞にした歌。

・アジェンデ政権は、社会党を中心に、キリスト教民主党左派から共産党まで、幅広く進歩勢力をまとめ、社会主義の実現をその政綱に掲げていました。しかし、急激な社会主義化が経済混乱を招き、とくに中間層が離反していきます。「新しい」運動も右翼から攻撃を受けるようになりました。こうしたなかつくられたのが「宣言」です。

宣言 (EL MANIFIESTO)

歌うために歌うのではない

いい声だから歌うのでもない

ぼくが歌うのは

ぼくのギターに感情と理由があるから

ぼくのギターには大地の心がある

それから小鳩の翼が

だからまるで清い水のように

栄光や苦悩を洗ってくれる

ここにぼくの歌はきれいにはまる

ビオレータ・パラの言ったように

働き者のギター

春の香の匂う

金持ちの持っているようなギターではない

それに似たようなものでもない

ぼくの歌は

星々に届くための足場

ほんとうの真実を歌いながら

死んでいく者の血管の中で脈打つとき

ぼくの歌には意味がある

はかない追従や外国での名声ではなく

地の底まで届く革ひもの歌だ

そこにすべてのものがたどり着き

すべてのものが始まっていく

勇敢であった歌は

いつでも新しい歌なのだろう

いつでも新しい歌なのだろう

1973年9月11日、クーデターが起こり、アジェンデ大統領は殺害されました。ビクトル・ハラも、軍によって拘束され、サンティアゴ市内のスタディアムへ収容されました。彼は、歌をうたって仲間たちを励まし続けたため、9月16日、二度とギターを弾けぬよう両手を砕かれ、弾丸を撃ち込まれて殺害されました。

・伊達政宗の家臣・支倉常長が大使となり、1613年に仙台・月の浦港から太平洋ルートで出航し、1620年に帰国した慶長遣欧使節に関する解説動画。慶長使節の30年程前の天正の遣欧少年使節との比較もしながら分かりやすく解説していて最初の入門に相応しい動画。ただし、慶長の遣欧使節の発議者であったルイス・ソテーロ(セビリア出身のフランシスコ会の宣教師)という、もう一人の主役については言及なし。

・なかなかに硬派な韓ドラ・映画ガイド。私は年末年始には「長沙里9.15」と「カーテンコール」を観ると決めた。辛淑玉さんの韓ドラ&映画愛の熱と評論の的確さにも驚く!

・明治学院大学元学長の森井眞さんのインタビュー。貴重な証言。

・本郷真紹さん(立命館大学文学部教授)の講演「泰澄大師と白山開創ー泰澄和尚伝記の世界ー」(2017年9月23日)

・かぐや姫の「おはようおやすみ日曜日」。NHKラジオ深夜便で流れてきて、良いなと思った歌。かぐや姫が期間限定の再結成をして発売したアルバム『かぐや姫・今日』(1978年)に収録された、作詞・伊勢正三&作曲・山田パンダのコンビによる名曲。

・ジャクリーヌ・デュ・プレ(Jacqueline du Pré、1945年1月26日 - 1987年10月19日)。若くして難病に倒れたチェリスト。深いペーソスがしみじみと伝わる。

・杉良太郎の1976年リリースの演歌「すきま風」。自身が主演の時代劇『遠山の金さん』のエンディング曲に使われ、ロングヒットを飛ばして中島みゆきに抜かれるまでオリコン史上最長記録を打ち出した。歌手としての杉良太郎の代表曲のひとつでもある。渋い歌で心に沁みる一曲。2010年に逝去した祖父(父方)の葬送曲に選ばれたのがこの曲だった。作詞はいではくさん、作曲は遠藤実さん、オリジナル版の編曲は京建輔さんで、この3人は本作の半年後に発売されロングヒットとなった千昌夫の「北国の春」も手掛けているトリオ。

🎵

人を愛して 人は心ひらき

傷ついて すきま風 知るだろう

いいさそれでも 生きてさえいれば

いつかやさしさに めぐり逢える

その朝 おまえは 小鳥のように

胸に抱かれて 眠ればいい

夢を追いかけ 夢に心とられ

つまずいて すきま風 知るだろう

いいさそれでも生きてさえいれば

いつか ほほえみに めぐり逢える

その朝 おまえは 野菊のように

道のほとりに 咲いたらいい

いいさそれでも 生きてさえいれば

いつかしあわせにめぐり逢える

その朝 おまえは すべてを忘れ

熱い涙を 流せばいい

・母方の祖母がカラオケでいつも歌っていた十八番が「お座敷小唄」だったという。先斗町の芸妓さんとお客の一人との「本気の恋」を歌ったこのデュエット曲、1964年8月日本ビクターからリリース、1964年中に150万枚超、1965年までで250万枚売れたというから、文字通りのミリオンセラーである。驚いたのは、岡崎京子の漫画『リバーズ・エッジ』(1993〜1994連載が初出)の中で男子高校生たちがごく当たり前のように「お座敷小唄」の冒頭の一節を口ずさむシーンである。岡崎さんは1963年生まれだが、高校生にも馴染み深い流行歌として人口に膾炙していたのだろうか。

長山洋子さんのバージョン。

「お座敷小唄」

作詞不詳

作曲:陸奥明

歌:松尾和子&和田弘とマヒナスターズ

1.

富士の高嶺に降る雪も

京都先斗町に降る雪も

雪に変わりはないじゃなし

とけて流れりゃ皆同じ

2.

好きで好きで大好きで

死ぬ程好きなお方でも

妻という字にゃ勝てやせぬ

泣いて別れた河原町

3.

ぼくがしばらく来ないとて

短気おこしてやけ酒を

飲んで身体をこわすなよ

お前一人の身ではない

4.

一目見てから好きになり

ほどの良いのにほだされて

よんでよばれている内に

忘れられない人となり

5.

どうかしたかと肩に手を

どうもしないとうつむいて

目にはいっぱい泪ため

貴方しばらく来ないから

6.

唄はさのさかどどいつか

唄の文句じゃないけれど

お金も着物もいらないわ

貴方ひとりが欲しいのよ

・立岩真也先生を偲ぶ会

・夢路いとし・喜味こいしのしゃべくり漫才「ジンギスカン」(西村博・作)。好きな食べ物を訊かれた喜味こいし「わたしゃ鍋が好きでねぇ。鍋なら一年中食うてられるよ」。すると、口をポカンと開けて聞いていた夢路いとしが「きみ鍋食うの?」「はいな。鍋ならなんぼでも食えるな」「丈夫な歯ぁしてるねぇ」•••筋が分かっていても可笑しい「いとこい」漫才の絶妙の掛け合いです。

「いとし・こいし」師匠の羽子板。

昔放送されたクイズ番組「日本人の質問」の記念品なようですが、詳細は未確認。イラストは「針すなお」さんと思われる。

・The Dublinersのレベル・ソング、The Town I Loved So Well「私の愛した街」。「私が愛した町」というのは、この歌の作者フィル・コールター(Phil Coulter)にとってのデリー(Derry)である。1972年1月30日、北アイルランドのデリー市内で自由を求めるデモ隊に対し英国軍隊が突如銃撃を開始し、十代の若者多数を含む14名が虐殺された「血の日曜日事件」(『ブラディ・サンデー』はこの事件を取り上げた2002年の映画)。 そのデリーに起こった悲劇を、the dublinersが魂を込めて歌い上げる。

・カズオ・イシグロの脚本による黒澤明映画のリメイク版の英映画『生きる LIVING』で、ビル・ナイ演じる主人公が歌うスコットランド民謡「ナナカマドの木(The Rowan Tree)」。市民の陳情に耳を傾けず、役所の各部署をたらい回しにして機械的に保留案件にし続ける主人公の役人は部下からゾンビとあだ名されている。そんな役人が末期癌の余命宣告を受けて、自らの生き方を見つめ直す。役所で自分が保留にしてきた案件に向き合い、自ら陣頭指揮をとって公園の汚染問題を解決する。カズオ・イシグロは「ナナカマドの木」についてインタビューで次のように述べている。「妻はスコットランド出身で、この歌が好きでいつも歌っています。この歌で、主人公の亡くなった妻への思いを示したかったのです。主人公は妻の死で、自分の一部も失っていました。最後にそれを取り戻し、人生を生き抜くことができた。そういう思いも込めています」

韓国語字幕版はこちらから。

・かつて三島由紀夫がベラフォンテ讃歌を書いていたが、俳人の西東三鬼のエッセイでもベラフォンテについての感想を読んだ憶えがある。バナナ・ボート。

・SPAC版『メナム河の日本人』の紹介動画出来。原作者の遠藤周作は史実を大胆に脚色しており、時系列や風景描写などもほとんど実際とは変えてある。タイの歴史を知らなくても、物語は物語として、それ自体でお楽しみいただける作品に仕上がっている。

ちなみに山田長政は1590年頃の生まれとされ、享年40くらいで世を去りました。1628年に崩御したタイのソンタム国王も1590年生まれで享年38。ペトロ岐部は主要人物の中では最年長の1587年生まれで、日本潜入後、激しい弾圧の中で10年近く布教活動を続け、1639年52歳で殉教しました。

怪しい家来こと宰相クンサワットのモデルとなったプラサートトーン王は1600年生まれ、1629年に即位した時はまだ20代でした。王位簒奪のいきさつから暴君になるかと思いきや、息子のナーラーイ王との二代で、アユタヤ王朝の最盛期を築いたと評価されるそうです。

・ホセ・カレーラス「クンバヤKumbaya」

1950から60年代のアメリカにおけるフォークリバイバルの流れで盛んに歌われた黒人霊歌・スピリチュアルソング・ゴスペル。曲名の意味は、アフリカ系アメリカなまりの英語で「Come by here」(カム・バイ・ヒア/こちらに来て)。主イエスに救いを求める様子が歌われている。カバーしたアーティストとしては、ピート・シーガー(Pete Seegerr)ジョン・バイス(Joan Chandos Baez)、オーストラリアのフォーク・グループでザ・シーカーズ(The seekers)など。

・Yiruma -River Flows in You

・ジャニス・ジョップリンの半生を描いたアメリカの映画『ローズ』(1979年)の主題歌で、ジョップリンを演じたベット・ミドラーが映画のラストで歌う「The Rose」。こちらの音源は映画とは異なるバージョンだが、はっきりと歌詞を聴く人に伝えようという意志が伝わってくる歌い方が印象的。特に、この動画の字幕の訳詩の中では、「傷つくことを恐れている心/そんな心では楽しく踊ることができない」という箇所が良い。

高畑勲監督のジブリ映画『おもひでぽろぽろ』のラスト、タエ子が山形から東京に戻る電車の中で、小さい頃からの思い出がぽろぽろと蘇り、電車を降りて、トシオに電話をするシーン。そのバックに、都はるみの歌うエンディング・テーマ「愛は花、君はその種子」が流れるが、原曲はもちろんベット・ミドラーの「The Rose」である。

なお、ミドラーは、長い間獄につながれているブラックパンサーの人々の釈放を訴えている。(Democracy Now!で43年ぶりに釈放された元ブラックパンサー党員のアルバート・ウッドフォックスのインタヴュ―を流していました。明らかにでっち上げ逮捕によるもので、酷いものだと思います。 )

・藤原辰史さん講演

・毒を垂れ流すバングラデシュ🇧🇩の皮革産業

・中里介山:非戦詩・乱調激韵(らんちょうげきいん)/土取利行(朗読・エスラジ演奏)

平民新聞第39号所蔵の非戦詩。添田唖蝉坊はこの詩の末部の詩を「四季の歌第二次」とした自らの歌に採用し女工哀史をうたった。 「この詩は『社会主義の詩』の反戦詩を代表するとともに、明治の非戦運動の意欲がどのようにはげしいものであったかを、現在にまで語りつづける。いささかならず漢詩的な調べでありながら、その精神は自由平等博愛の思いに貫かれている」(秋山清)

・서편제(1993)

・『松江の面影』プレイリスト|山陰ケーブルビジョン(YouTube)小説『ヘルンとセツ』著者の田渕久美子さんが、映画監督の錦織良成さんと島根半島のセツゆかりの地をめぐったシリーズ。2022-23年、全12回放送。#小泉八雲 #ばけばけ

・スコット・マッケンジーの「サンフランシスコ」。

・1950年代後半のアメリカで大ヒットを記録したクリスマス・ソング「Little Drummer Boy」のBoney M(ドイツのバンド)によるカバー。賛美歌的な厳かさとテンポの良いマーチ・ドラムが絶妙なバランスで組み合わされた名曲。

歌詞の内容は、キリスト生誕を祝うお金のない貧しい少年がドラムを叩いて主イエス・キリストにその音色を捧げたというもの。これに良く似た話として、『ノートルダムのジャグラー(The Juggler of Notre Dame/Le jongleur de Notre Dame)』という12世紀頃からフランスに伝わる古い逸話がある。その伝承にはさまざまなバリエーションが存在するが、代表的なものは次の通り。舞台はパリのノートルダム大聖堂。信心深いある修道士が、聖母マリアに何か捧げ物をしたいと考えたが、その貧しさゆえに何も用意することができなかった。彼は思い悩んだ挙句、自分が唯一誇れる得意のジャグリング(日本のお手玉のような曲芸)をマリア像の前で披露した。しかし彼は他の修道士たちから神への冒涜だと非難されてしまう。その時、マリア像に本物の聖母マリアが光臨し、にっこりと微笑んで彼を祝福したという。この伝承は、1921年ノーベル文学賞を受賞したフランス人作家アナトール・フランス(1844〜1924)の作品『Le jongleur de Notre Dame』(1892)によって広く紹介された。その後この逸話はオペラや他の書籍でも度々取り上げられ、クリスマスソング「Little Drummer Boy」も恐らく何らかの影響を受けていると思われる。「少年は静かにドラムを叩き始めた。生まれ来たりしイエス・キリストに捧げるために・・・」

・軽井沢・冬ものがたり 音楽動画配信 廣津留すみれ さん ヴィヴァルディ【四季】冬:第2楽章 Vivaldi “Winter” from “The Four Seasons” 素晴らしい演奏とチャペルの響き。

・全身の色素が少ない難病・アルビノのりり香さんと中国出身のファッションモデル・KIENさんが長崎で2泊3日の旅をする様子を捉えたNHKEテレ「はじめましての2人旅 アルビノ女子×中国出身モデルin長崎旅」(2024年12月21日放送)に出演されていたりり香さんのチャンネル。

・グノーのアヴェ・マリア。シューベルトのアヴェ・マリアは有名だがグノーのもある。

・ABBA - When All Is Said And Done

・今年(2025年)は作曲家コールリッジ=テイラーの生誕150年。黒いマーラーと呼ばれた彼にはクラリネット五重奏曲やヴァイオリン協奏曲など良い曲があるんだけど、なんと言っても一時期は「メサイア」と人気を二分したという「ハイワアサの祝宴」がある!

・ノジマミカさんより、徳島県の祝福芸、阿波木偶「三番叟まわし」の門付け記録。「12月に放送したバリバラの被差別部落の特集で、後半の多くの時間を費やした阿波箱まわし。その活動の一端を知っていただきたいのと、せっかくの正月ということで、youtubeにアップしました。本当はDVD販売していればよいのですが、講演に行く機会が無い限り手に入りません。が、非売品のDVDからMP4にする術がわからず、パソコンで再生し、タブレットで録画するという、なんともアナログな方法でアップしました。極めて低画質、低音質ですが、貴重な映像をご覧ください。ちなみに毎年正月はこのDVDを見て、エア門付けして過ごします。」(ノジマミカさんFB投稿2021/1/1)

・『ロンドン・アイの謎』『怪物はささやく』(原案)などのシヴォーン・ダウドのデビュー作『すばやい澄んだ叫び』が東京創元社から出ました。2024年12月28日の21時から、訳者の宮坂宏美さんなどをお招きして刊行記念トークライブが開催されます。1時間程度です。

・徹底解説「台湾先住民族の名前」

・札幌のアダノンキ、書肆吉成、本屋のカガヤのお三方が始めた、本を語るyoutube「札幌ほんぽんぼん」初回を観ました。このような試みを歓迎します。

・岡村淳監督の『パタゴニア 風に戦ぐ花 橋本梧郎南米博物誌』。橋本先生はパタゴニアを移動しながら、出会った植物を淡々と愛で、淡々と写真に収めていくのを繰り返していきます。

・「《毒》の重要性研究 2024: 毒プロ・アップデート/「ファルマコン」研究」

7月にIAMAS OPEN HOUSE 2024の枠組みで開催した毒のシンポジウムの記録。年度末には久しぶりの『ポワゾン・ルージュ』も刊行予定。

・朧の森に棲む鬼 ラストの、魔王になって復活したライのいう 森が俺を呑み込むんじゃない、俺が森を呑み込むんだ的なセリフ、シェイクスピアがkabukiを呑み込むんじゃなくて、kabukiがシェイクスピアを呑み込むんだ みたいにも聞こえるな。うむ。キンタの押しかけ女房が、マダラを、前回は 埴輪みたいな人、今回は保健室で?タバコ吸ってそうな人、ジャイアンさんと呼ぶところで、身を捩って喜んでいたヨシハラだが、彼女の存在は、ライとキンタの、兄貴ぃ!弟分の関係がホモセクシュアルなものに近似するのを防ぐための装置でもあるのね。 あ 傷だらけの天使 みたい。

・デ・キリコ展の予習のために参考にした入門動画。

・続きの動画。

・「発狂オペラ」という音楽ジャンルがあるとして、東(ドイツ)の横綱がニナ・バーゲンなら西(ドイツ)の横綱がクラウス・ノミですね。クラウスノミは確かこのフルオーケストラをバックにした舞台の後に死去。エイズで死んだ最初の著名人と言われている。ちなみにこの動画、音と映像のクオリティが非常に高い。

・言わずと知れた欧陽菲菲の名歌唱。

・開高健の講演から

・羽田圭介が開高健『輝ける闇』について語る

・「共に死に共に生き」は韓国女子労働者の合い言葉である。労働運動の途上で苦しくなった時、逃げだしたくなった時、彼女らは「プリパ」を歌い、団結を強めた。

・金秀吉さんがYouTubeデビューとしてアップされた動画「オダサクが愛した法善寺横丁」(2006)

・『恐怖劇場アンバランス』全13作のうちの8作目「猫は知っていた」(48分)。冒頭末尾のストーリーテラーを青島幸男が務めている。原作は仁木悦子の『猫は知っていた』。原作では院長夫婦に長男と次男がいるが、このドラマでは一人だけになっていて、原作の次男とほぼ同じ設定。粗筋だけを追ったドラマで、原作小説の面白さには到底かなわない。

ブログ記事:

・【第14回 時間・偶然研究会】孫宇辰「同一と差異の超克─ラリュエルの非-哲学思想入門」

・中西恭子さん【対談】古代ローマの女性知識人ヒュパティア

・歴史家ワークショップ|Historians' Workshop :「博物館×刀剣乱舞」のウラガワ!|歴史ものの「ウラガワ」を一緒に探ってみませんか?

・らもチチジャングルブック2 バリ島 ガムラン 水に似た感情

・ミヒャエル・エンデ『モモ』が原作の映画。1986年公開。

・記憶は死に対する部分的な勝利である。

・団地の空き室を惣菜店にしたら

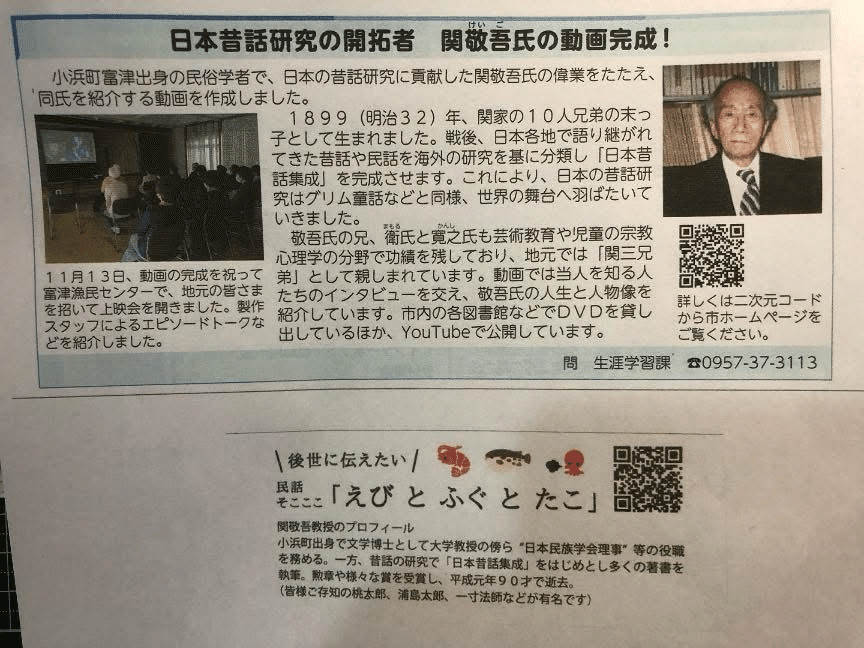

・雲仙市で関敬吾のDVDを作成しYoutubeにアップされたもの。

・タイ語・中国語・韓国語と日本語

・子門真人の「およげ!たいやきくん」。当時日本中で知らない人はいないくらい大ヒットした歌。のちに映画にもなって劇中は満員の子供たちで大合唱。お陰で日本国中、たい焼屋が増えて冬はおやつの王道だった。この頃は一個 50円で餡子一種類しか無かった。

・ 竹内まりや・山下達郎夫妻のデュエットで聴く「Let it be me」(The Everly Brothers / 1960)。原曲はフランスのジルベール・ベコーが1955年に発表したシャンソン「 Je T'appartiens 」(僕は君のもの)。英詞がつけられエヴァリー・ブラザーズの他、サム&デイブ、エルビス・プレスリー、ウィリー・ネルソンなど数多くの名だたるミュージシャンにカバーされている名曲。

ベティ・エヴァレットとジェリー・バトラーのバージョンは全米5位になりました。

ジョージ・ハリスンのドキュメント映画『リビング・イン・ザ・マテリアル・ワールド』の中で、私が最も心を打たれたのはバックに「LET IT BE ME」が流れた時だ。不覚にも、私はジョージがこの曲をカバーしているのを知らなかった。

・絢香「I believe 」。2006年にチェ・ジウの出演した日韓共同制作ドラマの主題歌。サビの部分が良いと思う。20年ぐらい前の歌なのに、古びていない。

・ヘブライ語による詩篇(旧約聖書)。美しい。

・デザイナーの杉原禎章さんが臨床心理士の戸川竜志さんと、フリーランスのための「自分の能力の活かし方」「心との向き合い方」などをテーマに雑談配信。

・外国人技能実習制度を問う

・弁護士日隅一雄さん

・事件の続報。

・慶長遣欧使節に先立つこと約30年前、安土桃山時代にヨーロッパへと赴いた天正遣欧少年使節に関する解説動画。

・支倉常長ら慶長の遣欧使節団(17世紀)のメンバーで、その後禁教令が日本で出たため、難を逃れスペインに残った日本人がいたそうだ。ハポンという姓のスペイン人が調べたところ、洗礼台帳にその事実が残っていたという。そのスペイン人にとっては、先祖に日本人もいたというお話。1990年代に遣欧使節団渡航380年記念事業が起きて、支倉の銅像が今でもアンダルシアに立っている。

・フォークソング「学生街の喫茶店」

・安部公房・渡辺格の対談

・NHKテレビ・ラジオ「中国語講座」のテーマとしても使われていた曲。1945年に作られた歌劇『白毛女』の、主人公である貧農の娘・喜儿(シーアル)が大晦日に父親の楊白労(ヤン・パイラオ)の帰りを待ちながら歌う歌。後半の「扎红头绳(赤い髪結い紐)」は、帰ってきた父と喜儿の、正月を迎える支度の歌。映像では中国の民謡歌手・王二妮(ワン・アルニ)が喜儿を、俳優の毕福剑(ピ・フチェン)が楊白労を演じています。

中国語歌詞・拼音テキスト:

北风吹 běi fēng chuī

北风那个吹 běi fēng nàgè chuī

雪花儿那个飘 xuěhuār nàgè piāo

雪花儿那个飘飘 xuěhuār nàgè piāo piāo

年来到 nián láidào

爹出门去躲帐 diē chūmén qù duǒ zhàng

整七那个天 zhěng qī nàgè tiān

三十儿那个晚上 sānshír nàgè wǎnshàng

还没回还 hái méi huíhuán

风卷那个雪花儿 fēng juǎn nàgè xuěhuār

在门那个外 zài mén nàgè wài

风打着门来 fēng dǎzhe mén lái

门自开 mén zì kāi

我盼爹爹快回家 wǒ pàn diēdiē kuài huí jiā

欢欢喜喜过个年 huān huān xǐ xǐ guò gè nián

欢欢喜喜过个年 huān huān xǐ xǐ guò gè nián

扎红头绳 zā hóng tóushéng

卖豆腐赚下了 mài dòufu zhuàn xiàliǎo

几个钱 jǐgè qián

集上称回来 jí shàng chēng huílái

二斤面 èr jīn miàn

怕叫东家 pà jiào dōngjia

看见了 kànjiànliǎo

揣在怀里 chuāi zài huái lǐ

四五天 sìwǔ tiān

卖豆腐赚下了几个钱 mài dòufu zhuàn xiàle jǐ gè qián

爹爹称回来二斤面 diēdiē chēng huílái èr jīn miàn

带回家来包饺子 dài huí jiā lái bāo jiǎozi

欢欢喜喜过个年 huān huān xǐ xǐ guò gè nián

哎 过呀过个年 āi guò ya guò gè nián

人家的闺女 rénjiā de guīnǚ

有花儿戴 yǒu huār dài

你爹我钱少 nǐ diē wǒ qián shǎo

不能买 bùnéng mǎi

扯上了二尺 chě shàngliǎo èr chǐ

红头绳 hóng tóushéng

我给我喜儿 wǒ gěi wǒ xǐer

扎起来 zā qǐlái

哎 扎起来 āi zā qǐlái

人家的闺女有花儿戴 rénjia de guīnǚ yǒu huār dài

我爹钱少不能买 wǒ diē qián shào bùnéng mǎi

扯上二尺红头绳 chě shàng èr chǐ hóng tóushéng

给我扎起来 gěi wǒ zā qǐlái

哎 扎呀扎起来 āi zā ya zā qǐlái

门神门神骑红马 ménshén ménshén qí hóng mǎ

贴在门上守住家 tiē zài mén shàng shǒu zhùjiā

门神门神扛大刀 ménshén ménshén káng dàdāo

大鬼儿小鬼儿进不来 dàguǐr xiǎoguǐr jìn bù lái

哎 进呀进不来 āi jìn ya jìn bù lái

・見た目からは想像もできない流麗な音を鳴らす楽器。

・犬丸治さんFB投稿:「バッハ「人よ汝の大いなる罪を嘆け」。以前森有正演奏のテープを持っていたが失くしてしまった。その後信濃町の教会で英文学者斎藤勇氏の葬儀を取材した際、そのテープが流れていたのが忘れがたい。」

・『うちの子 自閉症という障害を持って』

15年後の続編『イントレランスの時代』(2020年)

・李王がどんな気持ちだったのか想像もつかない。こんなフィルムが残っているとは。

・京都面白大学第359講「和解観ぶっちゃけ徹底対談=鎌田東二人生会議④」石原明子(熊本大学人文社会科学研究部准教授・紛争変容学・平和構築学)×鎌田東二 2024年12月23日15時30分~18時00分

石原明子さんFBコメント(2024/12/29):「<年末特別対談!?>鎌田東二さんと特別対談しました!出会って1週間、「対談しましょう」と具体的な話をいただいたのは、対談の前日夜9時! 打ち合わせなし。で、なんか私の自己紹介でほとんど終わっていますが、ところどころ大事な話をしています。最期の30分は、現在ステージ4のがんを共に生きる鎌田さんが人生の終わりの季節に見える和解の景色を語ってくださっている貴重なお話。」

・元ヤクザの人に教えて貰った西宮の名店「たけふく」。 #西宮の話題 #田代町 #たけふく #カツ丼

・暇があれば観る

・【日本常民文化研究所】2024年11月27日、韓国UBC(蔚山放送)にて、渋沢敬三とアチック・ミューゼアムに関する丸山泰明所員のインタビュー、及び本研究所所蔵のアチック写真が、UBCドキュメンタリー「私の従兄だったお父さん、ガン ジョンテク」にて放映。

・映画『朝鮮の子』を見て、朝鮮学校について学ぼう

日時:2021年1月27日(水)18:30~

場所:福岡県弁護士会館 301号室

以下、柴田さんからの上映会の案内です。

私達劇団石(トル)福岡公演実行委員会が当初、今年6月に開催する予定だっ た、劇団石(トル)「キャラメル」福岡公演(福岡朝鮮初級学校創立60周年記念 支援事業)は、新型コロナウィルスの感染拡大による影響で、延期を余儀なくさ れています。

現在、コロナの状況を見ながら、何とか来年2021年6月をメドに開催を目指して いますが、それまでの間に、もっとこの「キャラメル」福岡公演を実現するため の輪を広げていくべく、今後、いくつかの催しをおこなっていくこととなりました。

その第一弾として、1955年につくられた映画「朝鮮の子」の上映会をおこないま す。今年10月4日に福岡でも上映された映画「ニジノキセキ」の中でも、この 「朝鮮の子」の一部シーンが引用されていました。

朝鮮戦争直後の日本における朝鮮学校の実情を見て、果たして50年以上が経過し た今日の日本において、朝鮮学校と在日コリアンの人々を取り巻く状況は果たし てどう変わったのか、あるいは変わっていないのか、学びの機会を持ちたいと思 います。

どうぞご参加よろしくお願い致します

映画『朝鮮の子』を見て、朝鮮学校について学ぼう

日時:2021年1月27日(水)18:30~

場所:福岡県弁護士会館 301号室

福岡市中央区六本松4丁目2番5号

(福岡市営地下鉄七隈線「六本松」駅 1番出口から徒歩3分)

※夜間のため、正面入口ではなく会館南側(裁判所側・油山観光道路

寄り)駐輪場横の通用口からお入りください

上映:「朝鮮の子」日本/1955年/日本語、朝鮮語/モノクロ/30分

講師:柴田 一裕 劇団石(トル)福岡公演実行委員会/ならゆんおきなわ

参加費 500円

※terra cafe kenpou 学習会として行われます

主催:terra cafe kenpou・中央区九条の会/劇団石(トル)福岡公演実行委員 会/ならゆんおきなわ

連絡先:

劇団石(トル)福岡公演実行委員会

E-mail: narayun.okinawa@gmail.com

TEL: 080-8121-6355 (留守電対応、後ほどお折り返し連絡致します)

Facebookページもあります!「劇団石福岡公演実行委員会」で検索を

○この映画について

1952年(昭和27年)、東京都教育委員会は「都立朝鮮人学校は、昭和31年3月 31日限り廃校する」と一方的に通告した。それに憤慨した在日朝鮮人たちが「民 族教育を守れ」と朝鮮の子制作委員会を組織し、在日朝鮮映画人集団とともに製 作した貴重なドキュメンタリーが本作品である。

当時の都立朝鮮人学校の子どもたちの作文を基に制作されたもので、戦前の辛 苦に満ちた生活を切々と語る神戸の祖母や、父親が仕事につけないため苦労する 母親など、差別と抑圧とともに歩んできた民族の歴史が子どもの視点で捉えら れ、語られている。在日コリアンの子どもの教育環境は、本作品から50年以上 経った現在、果たしてどれくらい改善されたのだろうか?

○映画『朝鮮の子』背景情報

■国語講習場

戦後、植民地支配によって奪われた言葉や文化を取り戻そうとした在日韓国・ 朝鮮人が、朝鮮語による民族教育を行うために自主的に建設した「国語講習所」 が、朝鮮学校のルーツ。

■二度の廃校

1948年、文部省は、朝鮮人の子どもには一条校(小中学校など、学校教育法一 条に定める学校)への就学義務があるとする通達を出し、各自治体は朝鮮学校を 閉鎖していったが、一部地域では文部省の定めるカリキュラム・教科書を受け入 れ日本語で授業をおこなうこと等を条件に公立の学校として存続したところも あった。

1952年のサンフランシスコ条約によって朝鮮人が日本国籍を失うと、政府は、 朝鮮人の子どもが公立学校に通うのは「恩恵」にすぎないとして、朝鮮学校に対 する公費支出を違法とした。このため、公立として存続していた朝鮮学校は、ま たもや閉鎖に追い込まれた。

現在の朝鮮学校はそのほとんどが、1955年以後、再び自主運営の朝鮮学校とし て体系化されたものである。

■官製差別

現在、高校授業料無償化の対象から朝鮮学校が除外されることをめぐって、各 地で裁判がおきている。福岡でも2020年10月30日に、不当な控訴審判決が言い渡 された(現在上告準備中)。

日本政府に対して、国連「子どもの権利委員会」は、適用基準の見直しを求め る勧告を出している。また、大学受験に際しても、朝鮮学校だけは、公的に受験 資格が認められておらず、大学の個別審査に委ねられているのが現状である。

○劇団石(トル)福岡公演実行委員会とは?

滋賀県を拠点に、在日コリアンとしてのアイデンティティーをベースにしたオ リジナル作品を、全国各地で上演する劇団石(きむきがん主宰)の公演を、福岡 市域で開催するために立ち上がった、市民有志のグループです。

2021年6月には、日本軍慰安婦問題を扱った演目『キャラメル』の公演を予定 しており、その収益で、東区和白にある福岡朝鮮初級学校の子どもたちに、きむ きがんのマダン劇の公演を贈りたいと考えています。

しかし、新型コロナウィルスの感染が広がる中で、開催の目処を立てることが なかなか難しく、また、一度開催を延期をしたことで、宣伝費用などの経費が倍 増してしまったので、今やれることとして、朝鮮学校を知ってもらう活動や、 『キャラメル』公演の資金作りに力を入れているところです。実行委員会のメンバーを募集しています!

・日本国憲法を踊る

・

・キラザ公演「真珠と斧」2024年11月2日~4日、会場・UrBANGUILDの公演映像。11月4日楽日夜公演。

全編フルバージョン映像

・アクタ西宮の街ピアノで八代亜紀「舟唄」。

・大竹しのぶ「人形の家」

・知られざるハーンとセツの物語。セツの生い立ち、二人のコミュニケーション、怪談再話のアシスタント…。2025年秋のNHK朝ドラ「ばけばけ」の主人公に決まった小泉セツとは、どんな人生を歩んだのでしょうか? 彼女の知られざる魅力に迫ります。(小泉八雲記念館HPより)

・朝日新聞デジタル「ユーチューブで大反響の「友近サスペンス劇場」 好きなものとことん」(多知川節子 戸田拓)2024/12/29 14:30

上の記事で大反響と言われている友近サスペンス劇場『外湯巡りミステリー・道後ストリップ嬢連続殺人』(2024年9月制作)のリンク先はこちら🔗

***朗読音源***

・島崎藤村『千曲川のスケッチ』の全文朗読。約5時間に及ぶ朗読だが聴き切った。かつては漱石、鷗外と並び称せられた明治三大文豪の一人である藤村の長野県小諸への教師としての赴任時代の写生文。

・牧野信一

・室生犀星