大人自らが突き抜ける。そして未来を共創していくこと

立秋が過ぎ、京都市内の朝と夜は少し過ごしやすくなりましたが、まだまだ暑さは続きそうですね。

このお盆期間は、Tama Design High School講義プログラムのアーカイブ動画の存在を知り、視聴しながら過ごしています。

どれも興味深い講義ばかりなのですが、そのなかで注目フラグが立ったのは「価値創造の教育デザインと実践」講師:山藤 旅聞さん(新渡戸文化中学校・高等学校 副校長/(一社)旅する学校 代表/(一社)Think the Earth メンバー/(株)ゲイト CSV教育デザイナー)の講義。この内容について少しまとめてみました。

この講義で、2021年に発行されたUNESCOの「Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education」(『私たちの未来を共に再想像する:教育のための新たな社会契約』)という報告書のことを知りました。

実際の英文の報告書を読むのはちょっと大変だったので、生成AIを使って翻訳要約したのが、下記です。

第1章: 教育の現状と必要性

現代の課題と教育の役割:

世界は重要な転換点にあり、知識と学びが変革の基盤であるとされています。しかし、グローバルな不平等や複雑化した社会問題により、教育がその本来の役割を果たしていないと指摘されています。

人間の活動が自然環境を脅かし、急速な技術革新が社会に大きな影響を与えている中で、教育が平和で持続可能な未来を形作るために再考されるべきだと述べられています。

新しい教育の社会契約:

教育は社会のメンバーが協力して共通の利益を追求するための暗黙の合意に基づいており、教育の再設計が求められています。これは、教育が社会的、経済的、環境的な正義に基づいて、持続可能で平和な未来を形成するために必要な知識と革新を提供することを目指しています。

教育の基礎原則:

教育の新しい社会契約は、人権、包括性、協力、連帯、相互責任を基盤とし、質の高い教育を生涯にわたって保証することを目指すべきです。また、教育は公共の取り組みであり、共通の利益として強化されるべきであると強調されています 。

第2章: 教育の課題と未来

未来の不確実性と教育の役割:

社会的および経済的不平等の拡大、気候変動、生物多様性の喪失、民主主義の後退など、現在の歴史的な転換期における教育の役割が問われています。これらの危機に対処するためには、教育システムの再設計が不可欠です。

将来に対する悲観的な見通しがある一方で、教育がどのようにこれに対応するかが未来を形作る鍵となります 。

技術革新と教育の変革:

デジタル技術には大きな変革の可能性があるが、その可能性を十分に引き出す方法がまだ確立されていないと指摘されています。また、人工知能や自動化が雇用の風景を変える中で、人間中心の労働をどのように確保するかが重要な課題となっています。

教育は、これらの技術革新と社会変革に対応し、未来を形作るための中心的な役割を果たすべきだとされています 。

包括的で持続可能な教育システムの必要性:

現在の教育システムが十分に機能していないことが多くの問題の原因とされ、新しい社会契約に基づいた教育システムの再設計が必要です。これにより、平和で公正な社会と健康な地球を実現することが目指されています 。

第3章: 教育の再構築に向けた提案

協力と連帯を基盤とした教育:

教育は協力、協働、連帯の原則に基づいて再編成されるべきであり、学生が共感と理解をもって世界を変革できるように支援する必要があります。また、バイアスや偏見を解消するための「アンラーニング」が必要であると強調されています 。

カリキュラムと教員の役割:

カリキュラムは生態学的、異文化間、学際的な学習を強調し、学生が知識を批判的に評価し適用できる能力を育むべきです。また、教員は教育と社会の変革において重要な役割を果たす知識の生産者として認識されるべきです 。

学校と生涯学習の再設計:

学校は包括性と持続可能性を促進する場として保護され、再構築されるべきであり、生涯学習の機会を拡大することが求められています。また、デジタル技術を活用しながらも、学校は人権と持続可能性の模範となるべきです 。

個人、社会的公正、自然との共生、異文化理解、インクルーシブ、ウェルビーイングなどと本当に大事なワードが並んでいますが、この報告書は、2050年に向けて3つの根源的な問いを投げかけています。

What should we continue doing?

私たちは何を続けるべきなのか?

What should we abandon?

私たちは何をやめるべきなのか?

What needs to be creatively reimagined?

私たちは何をつくる必要があるのか?

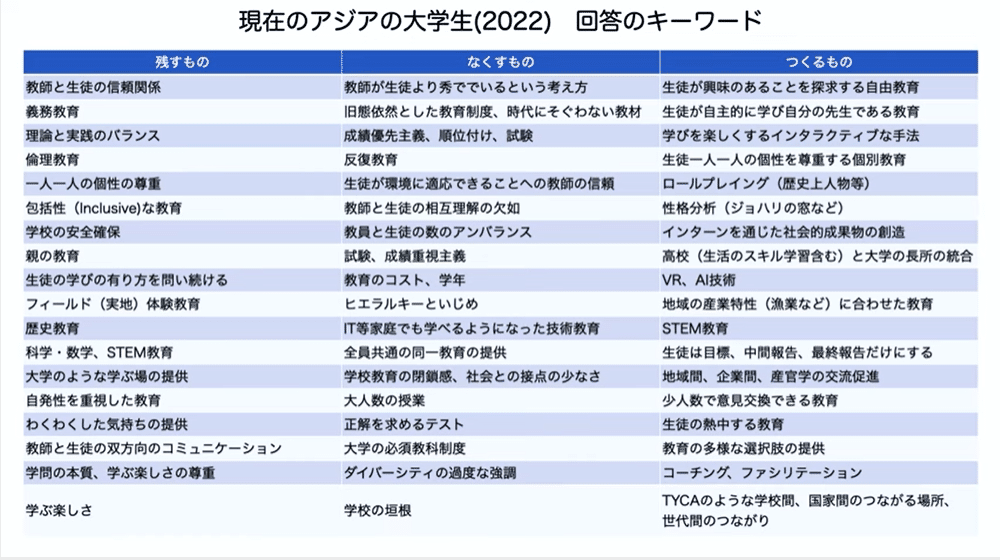

講義動画のなかで、つい最近まで高校生だったアジアの18歳~22歳の大学生に聞いたアンケート結果も紹介されていて、学生のリアルな声を知ることができます。

人生のなかでもっとも短く、その貴重な時間を過ごす場所でもある「学校」をこれからどう考えていくのか?まさに私たちのあり方も問われていると思うのです。

いいなと思ったら応援しよう!