第4回 手間や時間が掛かる「自由回答」の集計方法とは?/【連載】QuickCrossを使って“集計のコツ”をご紹介

第3回目はクロス集計表の表頭やウエイト平均の理解を深めていただきましたが、今回は自由回答(フリーアンサー、以下FA)についてお伝えしていきます。FAは自由な意見を集める事ができるというメリットがある反面、その一つひとつを読んで解析するのは時間と手間が掛かるというデメリットがあります。そこで今回も「QuickCross」を使ってFAデータを簡単に集計する方法をご紹介します。

QuickCross(クイッククロス)とは?

マクロミルが独自開発した簡易集計ソフトです。どなたでも簡単な操作で、集計・分析ができます。マクロミルで実施したアンケートデータ以外にもExcelや他の集計ソフトで出力したデータを追加して分析することも可能です。現在、国内のべ1万人のマーケターの皆さまにご活用いただいています。

1.自由回答一覧を作成する方法

アンケートが終了した後、まずは純粋に 自由回答で「どのような人が、どのような回答をしているのか」を一覧で確認したいという場合があるかと思います。Excelなどを使って手元で一つひとつ集計すると手間と時間が掛かってしまうことがあると思いますが、QuickCrossの「FAリスト作成」 という機能を使うと簡単・スピーディに出力ができます。さらに下の図のように性別や職業などの任意のアイテムも追加し併せて一覧を見ることも可能です。

2.自由回答を定量的に集計するアフターコーディング

「アフターコーディング」とはFAを選択肢化することです。FA(定性情報)中から類似の回答をまとめ上げて、少数の選択肢に絞り込んでいくこと(定量化をすること)で集計しやすくします。

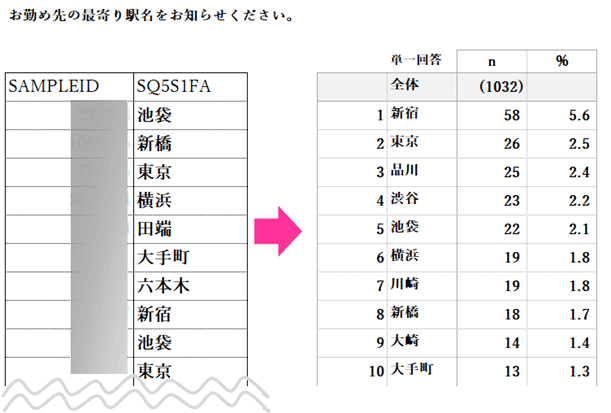

例えば、左下の図では回答者一人ひとりが何駅と回答したかを一覧で見ることができますが、回答者全体(ベース:1,032人)の内、どの駅名が何人・何%回答されたという定量的な情報にはなっていません。

そこで、定性情報であるFAを、アフターコーディングで選択肢化し、定量的な単純集計表(GT表)を作成することで、最も数が多い「新宿」は58件・5.6%で1位、次いで「東京」「品川」「渋谷」・・・と、具体的な回答人数(n)と割合(%)が把握できます。(右下図)

このようにFAをアフターコーディングで選択肢化すれば単純集計表(GT表)が作成できるようになります。

この後はアフターコーディング後のGT表を出すための方法をご紹介していきます。

※QuickCrossからFAを出力する際の手順です。

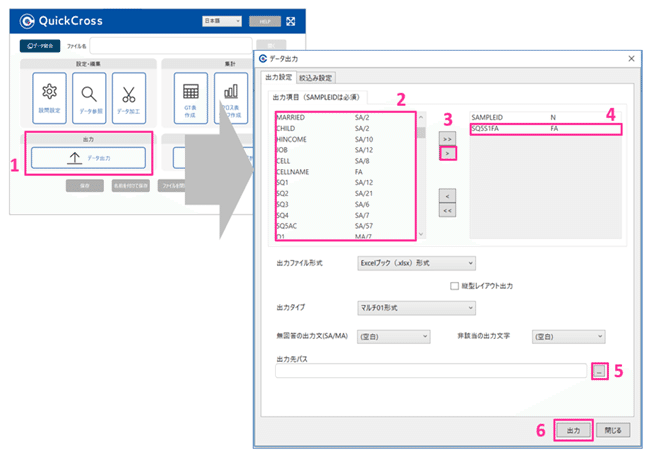

【STEP1】「データ出力」ボタンをクリック

【STEP2~4】画面左側のアイテム一覧から出力したいFAのアイテムを右側に移動

【STEP5】「出力先パス」を指定(デスクトップや作業フォルダなど任意の場所を指定)

【STEP6】「出力」ボタンをクリック

上記の手順を行うと以下のような結果を出力することができます。

3.【番外編】QuickCross に外部データを追加する方法

ここからはお手元で作成した ExcelやCSV・TSV形式のデータ(以下、外部データ)をQuickCrossに追加して、より深く分析をしたい場合の解説となります。

3-1.QuickCrossへ外部データを追加するための準備

まずはQuickCrossへ外部データを追加するための準備をしていきます。マクロミルで実施した調査に対して外部データを追加することが可能で、外部データを追加するためにはキーとなるアイテムが必要です。ここでは、調査データに入っている「SAMPLEID」をキーアイテムとし、外部データと紐づけられるようにします。

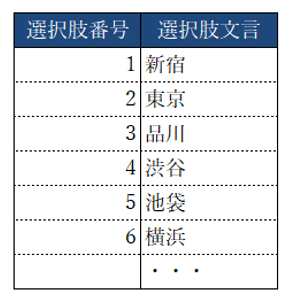

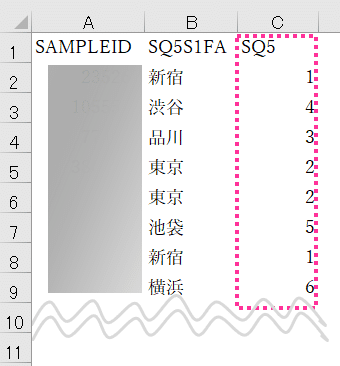

前述「2.自由回答を定量的に集計するアフターコーディング」の手順で出力した結果を用いて自由回答を数値化する(定量化する)ための準備を行っていきます。以下図1では、それぞれの駅名に番号を付与したものを作成します。

以下図2では、A列B列はローデータから出力されているので、C列にアイテム名を付与するイメージとなります。「図2のC列にはB列の駅名に該当する図1の「選択肢番号」を予め入力しておきます。最後にそれぞれのアイテム名を入力します。ここでは1行目はA1セルにキーとなる「SAMPLEID」、B1セル「SQ5S1FA」C1セル「SQ5」としています。

3-2. QuickCrossへ外部データを追加する手順

次にQuickCrossへ外部データを追加する際の説明となります。外部データをQuickCrossに追加してデータ結合をすることで多角的な分析が可能です。QuickCrossを使用する場合は、「データ結合」ボタンから3-1で作業したデータ(FAを出力した結果に選択肢番号を付与したデータ)を追加します。

上記の手順を行うと以下のような結果を出力することができます。

補足の説明として、追加するデータに合わせて回答タイプ(単一回答や複数回答等)を選択できますが、ここでは最寄りの駅名を答えているので「単一回答」を例にしています。また3-1で作成した選択肢は選択肢化され、単一回答であるそれぞれの駅名ごとに集計する上で必要な要素となっていることがわかります。

このようにQuickCrossへデータを追加するための「外部データ追加」機能は、QuickCrossのファイルに入っているID情報に紐づくデータがあれば色々なデータを追加することができます。例えば会員向けに行った調査において、 元から会員情報として保持していた居住地や職業等の登録情報に、他の集計ソフトで解析した結果を追加することも可能です。

※会員情報と紐づけられるキーアイテム(例えば会員番号や会員IDなど)を調査内で聴取する必要があります

今回はFAの集計方法をメインにご紹介しましたが、最終回となる次回は多種類のデータ(変数、変量)を総合的に要約したり、将来の数値を予測したりといった解析作業(多変量解析)のご紹介をします。

操作手順のFAQ、操作手順動画などもご用意していますのであわせてご覧ください。

■QuickCross活用講座(外部データ追加)動画はこちら