ツール(・武器)は使ってこそ

うちにもある(けど)

なんか(noteを書くきっかけが同じだからかもしれないけど、)毎回似たような書き出しになってしまう。。。

お悩みごと相談をいただいたり、案件協議をしていると「うちにも〇〇はあるけど」「同じような仕組みは持っているけど」と(悪い場合にはこちらの説明やアドバイスを途中で遮って)自分たちの正当性を主張する人・まちがある。

非合理的な社会のなかで、自分たちも努力してそうしたツール(・武器)を装備してきたのだから気持ちはわかないでもないが、ドラクエでも「どうぐぶくろ」に武器・道具が入っていても装備・使用しなくては全く意味がない。

今回は当たり前のことだがツール(・道具)を使うことを考えてみたい。

指定管理者制度の指針

PPP/PFIの基本的な方法論である指定管理者制度は、上記noteや拙著「PPP/PFIに取り組むときに最初に読む本」「実践!PPP/PFIを成功させる本」でも指摘しているとおり非常に自由度の高い仕組みである。

指定管理者制度のことをオワコンだと思っている人・まちは、従前の管理委託の思考回路・行動原理のまま「代理執行・コスト削減」の方法だと誤認しているに過ぎず、「管理の主体とその範囲を行政処分」するだけの行為だと捉え直せば、指定管理業務で位置付けたこと以外は「行政と指定管理者間で合意が取れれば何を・いつ・どのような単価で・どうやっても良い」のである。

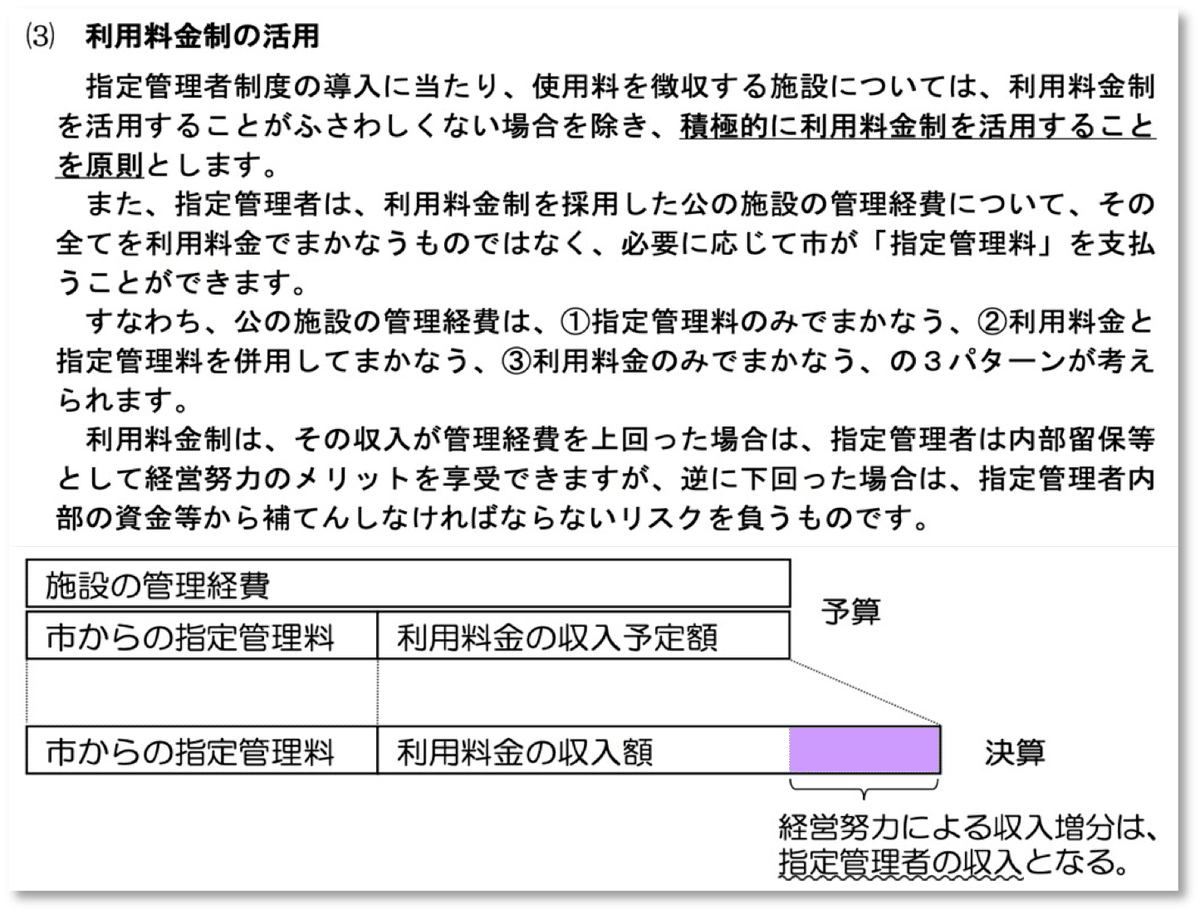

このことに目をつけて玉名市では「指定管理者制度の導入に係る事務処理方針」を改正して「指定管理の更新制・自主事業の積極実施・利用者から(条例上の)利用料+自主事業でサービス料を徴取」を位置付けた。

(玉名市もこれからこれをどう活用してくかが問われるが、)ある自治体で相談を受けた案件が管理委託とほぼ同等の状況であったことから、この事例を紹介したら「うちの規定(・指針?)でも同じようなことはできるようにしてある」とのこと。であれば、それがどの程度機能しているのか聞いたところ「存在すら所管課は知らないかもしれない」らしいが、それでは残念ながら全く意味がない。

包括売却業務委託

別の自治体では、(本当はもう少し丁寧にエリアや将来的な見込み等も含めて経営的な側面で判断するルートを持った方が良いと思うが、)行政目的がなくなった施設は原則売却する方針を持っており、これを効率的・効果的に実施していく方法の相談を受けた。青森県・浜松市で先行実施し、市原市・宮崎市で導入の支援を行った「土地の包括売却業務委託」を提案したが、ここでも「うちでも似たような業務委託は既に実施している」との担当者からの意見が出され、聞く耳を持たない。

内容を聞いてみると、事業者にインセンティブが働く仕組みがそれほどビルトインされていなかったりすることもあるが、ほとんど機能していない状態であった。

宮崎市の事例は「売却金額に応じたフィーがパーセンテージで支払われる仕組みになっていることで叩き売りのリスクヘッジを行ったうえで受託者が(行政の不動産鑑定等によらず)直接値付けができる」ことや、2年目からは「債務負担行為を設定して3年間じっくりと(随時)売却業務が実施」できる形としており、「民間事業者側に立った制度設計」となっている。

「本気で土地の売却を推進したい」と思うならこうした先行事例について聞く耳を持つはずだし、自分たちも運用してきた経験知があるなら「自分ごと」としてどこに違いがあるのか興味を持つはずだし、自分たちの仕組みをブラッシュアップしようとするはずである。

包括施設管理業務

これはよくある事例で複数の自治体で相談・案件協議を行なっている包括施設管理業務。自分が公務員時代に流山市で全国初の公募型で実施し、それからかなりの年月が経過し、それぞれの自治体の事情にあった形でブラッシュアップ・展開されてきている。包括については事例が爆発的に増えたこともあり(悪い意味も含めて)ほぼ標準化されており、それほど難しいものではなくなっている。

そのようななかで、既に学校施設を中心に教育委員会部門で包括施設管理業務を実施している自治体から、市長部局も(教育委員会のものにビルトインするか別に発注するかは別として)実施したいという。

ここでも沼田市の「シレッと」多くのものを継ぎ足してしまう事例なども含めて可能性を提示したが、「教育委員会のもの(≒グレード・業務内容)をベースにしなくてはいけない」「教育委員会はできたけど市長部局のものをやろうとするとマネジメントフィーガー」と次々とやらない理由が出てきた。既に同じ自治体で「何らかの理論・方法論によってできている全く同じこと」(≒経験知があること)が自分たちで思考・活動停止してしまっている。

公共施設の利活用

ある自治体では、非常にポテンシャルの高いエリアにある公共施設の利活用について相談を受けた。現在の指定管理者も含めて施設所管課と協議したところ、指定管理者が積極的であり、投資も含めて検討していこうと考えていたことから、上記の指定管理者の可能性を説明したり、国土交通省の先導的官民連携支援事業の活用について共通認識の醸成を図った(はずだった)。

しかし、数日後に施設所管課から送られてきたメールには、「自分たちはやりたいんだけど」を枕詞にそれらしい「できない理由」が延々と様々な角度から書かれていたが、結局のところ「やりたくない理由」を述べているに過ぎなかった。

ツール(・武器)も準備され、それを装備するメンバーもセットアップされているのに、残念ながら手を動かそうとしない。

思考・活動停止

これらに共通するのは「・・・はあるけど」と自分たちの現状を自己肯定して、「けど」で他の事例・考え方を全否定してしまうことで思考・活動停止してしまうことである。そして、目の前にある可能性を自ら閉ざして先へ進まない・進もうとしないことである。

せっかく自分たちで手に入れたツール(・武器)があるのになぜか「どうぐぶくろ」から出して利用しようとせず、自分たちがやりたい・やらなければいけない・できることが叶えられずにいる。いろんなところで言っているが、「プロは結果が全て」であり、どのようなツール(・武器)や理論を持っていようが、それらを駆使してまちになんらかのメリットをもたらさなくては全く意味がない。

「でも・けど」で全否定して思考・活動停止してしまうのではなく、まずはもう少し自分たち(の実態)を見つめる・他の先行事例のポイントについてプロセスを含めて学ぶ・自分たちにフィードバックしようとすることが大切である。

ツール(・武器)

無いよりは100万倍いい

そうは言ってもツール(・武器)は持っていないより、ある方が100万倍良いことは間違いない。この観点で考えれば、ツール(・武器)を持っている時点で、何もやろうとしない・持っていない・意識「だけ」高い系・意識「も」低い系のまちと比較すれば圧倒的に有利で恵まれた環境にいるわけである。

自分が所属していた流山市では後述する「デザインビルド型小規模(バルク)ESCO」、全国初の公募型で実施した「包括施設管理業務」、同じく全国初の全てのハコモノを対象とした「随意契約保証型の随意契約保証型の民間提案制度」などの数々のツール(・武器)が存在している(はずだ)が、残念ながら現在それらが使われている様子・痕跡は全くみられない。

ツール(・武器)を持っていながらそれを活用しようとしないのは不作為でしかないし、「使う」ことは「作る」ことに比べたら難易度は圧倒的に低いはずである。

機能しているのか?

ツール(・武器)を持っているのに機能していないのであれば、何が原因かを探る必要がある。大半はやる気(≒覚悟)の問題であろうが、だとすればせっかくツール(・武器)があるのだから、そのことに自信を持つことと仮に自信が持てない≒ツール(・武器)が不十分だとすれば、どこを改造すれば使えるものになるのかも見えてくるはずだ。

そして、そのツール(・武器)はほぼ確実に自分たちで作ったものであるはずだから、第三者の手によらずとも自分たちで改造したり、持ち手を変えたり運用を変えていくこともできるはずだ。

(魔)改造

公共施設の(魔)改造といえば津山市のグラスハウス(魔改造後_Globe Sports Dome)であるが、アウトプットではなくツール(・武器)を少し改造することで可能性が広がることもある。

津山市ではグラスハウスの前段として町屋を活用した事業をRO+コンセッションで実施しているが、これが現在でいうところのスモールコンセッションの源流である。コンセッション(公共施設等運営権)は当初、関西空港・伊丹空港の赤字解消のために構築された仕組みであり、その後に愛知県の有料道路等でも用いられることとなったが、基本的には「大型案件」を対象にPFI法の枠組みのなかで位置付けられたものである。

登記上の運営権ではなく、「運営の自由度」としての運営権の可能性をピンポイントで抜き出して実施しているのが津山市のコンセッションであり、普通財産の貸付でもほぼ同等のことは可能であるが、(政治的な理由も含めて)敢えてコンセッションをツール(・武器)として活用しているのである。

https://www.jaesco.or.jp/esco-energy-management/esco/esco-about-esco/

公務員時代にESCOで空調設備等を更新しようと考えた際には、

(1)副市長が導入可能性調査(FS調査)の予算計上を認めなかったこと

(2)事業規模が小さく光熱水費の削減見込額だけでは事業性が不透明だったこと

(3)庁内に全くESCOの知識・経験がなかったこと

等から「可能性調査の代わりに省エネルギーセンターの省エネ診断事業で代替すること」「みかけの事業費を大きくするために小規模補填で市が一部のコストを負担すること」「早い段階でプロポーザルを実施し、優先交渉権者と共に事業の詳細を協議によって決めていくデザインビルド方式を採用」することで事業化した。

これらの工夫はESCOというツールを少しずつ自分たちらしく(できる範囲で)改造したに過ぎず、やろうと思えば全く問題なくできる範囲である。

大切なのは、カッコいいツール(・武器)ではなく「自分たちで使いこなせる」「実用的なもの」である。そのツール(・武器)が自分たちにとって重過ぎて使えないものだったり、他のまちで独自にカスタマイズされ研ぎ澄まされたものとなっている場合、「あなた」に使いこなすことは難しい。

ツール(・武器)は「何かを実現するため」のまさに道具であることを忘れてはならない。

無ければ作る

最後に「うちのまちにはツール(・武器)がないからお手上げ」と嘆いている人・まちへのメッセージ。

指咥えてみていても・・・

指を咥えてみていて傍観していても、誰かがツール(・武器)を調達してくれることはない。国が制度や支援措置を作ったところで、それは「あくまで他人が作った全国一律の汎用性のあるだろうと思って机上で作ったもの」でしかない。

ましてやコンサルに丸投げ委託して作るツール(・武器)が実践で役に立つわけがない。

全てのプロジェクトはオーダーメイド型なのだから「先行事例の横展開」などあり得ないし、そんな簡単に物事が解決するんだったら今頃、全国全てのまちがハッピーになっているはずである。

だからこそ、自分たちでツール(・武器)を「たけやり」から作っていくことが求められている。

(そういえば先日読んだ「沖縄から貧困がなくならない本当の理由」では、国の補助金漬け政策に関連して、地元の人たちの「補助金ではなく釣り竿が欲しい」の記載がされていたが、これも本編で述べられていたとおり、自分たちで釣り竿を作ろうとするのではなく、「釣り竿自体を貰おうとしている」ことの思考回路・行動原理の問題が指摘されていた。)

参考になるものは必ずある

「ツール(・武器)をゼロから作るなんて現実的じゃない」と思うかもしれないが、全国の自治体が抱えている問題は、それぞれ規模・深刻度等は大きく異なるが根本的なところは類似していることが多い。何度も繰り返すが先行事例を劣化コピーしても意味はないし、誰かに作ってもらうものでもないが、「類似している」問題に何らかの形で完全ではなくとも対応できるツール(・武器)は、全国で次々と作られている。

だからこそ、「先行事例に学ぶ」ことには大きな意味があるし、それはアウトプットの形を形式的・表面的・短絡的にコピペすることではなく、そのまちで「どのようにその問題が発生し、どのように、どの時期に、誰が、どう試行錯誤してきたのか」のプロセスを学び、ツール(・武器)がどう作られてきたかである。

国の有料事例集を眺めたりセミナー等でわかった気になるのではなく、そのまちを直接訪れて担当者等の話を聞きながら、熱量も含めて「体で覚えていく」ことが重要になる。

シレッと

「ツール(・武器)を今から作ります」と宣言してやる必要もない。(もちろんその方が庁内的な理解を得やすいのであればそれで良いが、)どのようなツール(・武器)が有効なのかはやってみないとわからないことも多いので、上記noteで記したようにシレッと(限られたメンバーで)作ってしまうことも有効である。

本noteで紹介した津山市のコンセッションも流山市のESCOも非常に限られたメンバーで「こんな感じかな?」とシレッと作っている。

「縛りプレイ」する必要はない

まちを取り巻く課題は複雑・難儀なもので輻輳的に絡み合い、かつ時間的な余裕も残されていない(分野によってはデッドラインを超えている)状況であり、複数同時のゲリラ戦でとにかく多くのプロジェクトを創出していくしかない。

そうしたなかで「自らツール(・武器)を使わない・作らない」縛りプレイをする必要はない。

使えるツール(・武器)は何でも使いつつ、それが合わなければ自分たちで改造したり、新たなツール(・武器)を作ったりしながらやっていく。

ツール(・武器)を自分たちで使いこなしながらプロジェクトを次々と創出していくことによって、ツール(・武器)の修練度も向上するだろうし、改造レベルや作成技術も磨かれていく。

「ツール(・武器)は持っている」と思考・活動停止して、実際のまちに対して手を動かさない(≒使わない)のは全く意味がない。

どんな生き方をしていくのか、こうしたところでも「まちは二極化」していく。

お知らせ

Next PPP/PFIセミナー

2025年3月24日(月)に射水市のクロスベイ新湊で表記セミナーを実施します。

ありがたいことに2025年2月23日現在で会場・オンライン合わせて約120名の方にお申し込みいただいています。

先着順ですのでお申し込みはお早めに。

PFI法に基づくPFI、Park-PFI、公有地の利活用・・・

PPP/PFIの概念・手法を用いたプロジェクトが

全国各地で展開されてきた。

「公共資産・行政課題」を「民間ノウハウ・資金」を

活用して解決することがPPP/PFI1.0

この世界を前提にしつつも、新しい流れとして

「地域プレーヤー」が「地域コンテンツ」を

「ビジネスベース」で解決し、行政はそのビジネス

モデルをサポートしていくPPP/PFI2.0

その息吹と可能性を考えていく

お申し込みGoogleフォーム

noteプレミアムへの移行

2025年1月からまちみらい公式noteは「noteプレミアム」に移行しました。(単純に今まで知らなかっただけ。。。)

noteにコメントも受け付けています。双方向型になっていけるようコメントにはレスを入れていきます。記事の「いいね!」も積極的にお願いします。

また、最下段にあるように「投げ銭」は絶賛募集中ですw

2024年度PPP入門講座

来年度に予定する次期入門講座までの間、アーカイブ配信をしています。お申し込みいただいた方にはYouTubeのアドレスをご案内しますので、今からでもお申し込み可能です。

実践!PPP/PFIを成功させる本

2023年11月17日に2冊目の単著「実践!PPP/PFIを成功させる本」が出版されました。「実践に特化した内容・コラム形式・読み切れるボリューム」の書籍となっています。ぜひご購入ください。

PPP/PFIに取り組むときに最初に読む本

2021年に発売した初の単著。2024年12月現在6刷となっており、多くの方に読んでいただいています。「実践!PPP/PFIを成功させる本」と合わせて読んでいただくとより理解が深まります。

まちみらい案内

まちみらいでは現場重視・実践至上主義を掲げ自治体の公共施設マネジメント、PPP/PFI、自治体経営、まちづくりのサポートや民間事業者のプロジェクト構築支援などを行っています。

現在、2025年度の業務の見積依頼受付中です。

投げ銭募集中

まちみらい公式note、世の中の流れに乗ってサブスク型や単発の有料化も選択肢となりますが、せっかく多くの方にご覧いただき、様々な反応もいただいてますので、無料をできる限り継続していきたいと思います。

https://www.help-note.com/hc/ja/articles/360009035473-記事をサポートする

そんななかで「投げ銭」については大歓迎ですので、「いいね」と感じていただいたら積極的に「投げ銭」をお願いします。