【映画評】 熊切和嘉監督作品。眼差しの先にあるもの、性/死。

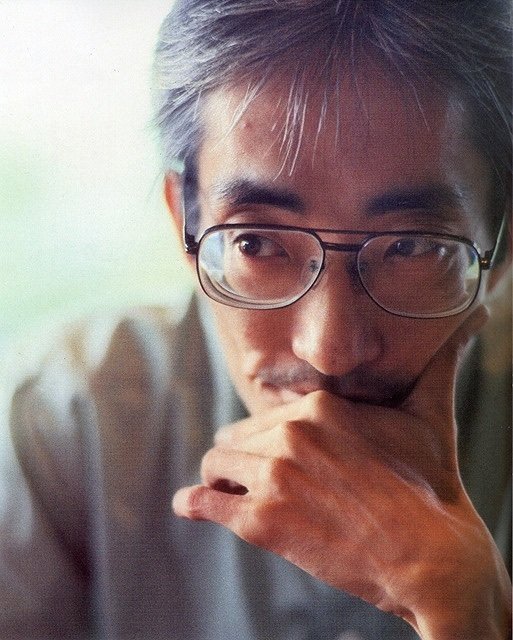

(写真:ソフィアート)

映画について語ろうとするとき、監督の背景、たとえば幼年期の記憶や出身地の地勢といった人間形成に欠かせない、いわば監督のゆるぎない固有値を作品に織り込むことがある。このことで作品世界の核心に迫ろうと試みる。だが、このことが作品を幸福にするとはかぎらない。逆に、それらから解放、もしくは切り離すことで、つまり映されたもののみを思考する禁欲性が、作品世界を豊かにし、創造的になることもある。それは監督の固有値の織り込み方にもよるのだろが、わたしがこれから論じようとしている熊切和嘉監督作品の場合、彼の固有値、つまり北への志向をうすく織り込んでみたい気がする。それは、熊切和嘉監督が帯広出身であり、わたしと彼の作品との出会いが、佐藤泰志の函館を舞台とした小説を原作とする『海炭市叙景』(10)だからなのだと思う。続けて見たのが、ロックグループTHE BACK HORNとのコラボレーション映画『光の音色』(14)は北の凍てつく荒野を舞台としていたし、『私の男』(14)は紋別を舞台とした作品であった。そして、近々封切られる『658km、陽子の旅』(22)も弘前という北へと向かう映画である。ただ、彼の作品がすべて “北” を舞台としているというわけではない。わたしと監督作品との出会いが、“北” 志向であったという “偶然” にすぎないことをお断りしておきたい。

生々しくも匂い立つほどに堕ちていく映像。これは35ミリフィルムという理由ばかりではない。『私の男』(14)を見てこう思った。

北の映像は美しい。16ミリ、35ミリ、ビデオと、時間の層(花の幼年期、紋別での中高生の時代、東京の時代)を追ってテクスチャーが変わるのだが、とりわけ35ミリの北の映像は美しい。それは、わたしたちがしばしば目にする、何ら不純物を含まないピトレスクな北の風景の美しさではない。明治以降の人間模様の堆積した時間、生とは自然との落差でしかないという厳しい地誌、それらが大気の中に溶け込んだ風土としての残酷なほどの美しさである。北海道出身者である熊切和嘉でなければ、紋別はこのようには撮れなかっただろう。『海炭市叙景』(10)に続き、キャメラを持ったのは近藤龍一。この二人なくして、『私の男』の完成はみなかった。だが、この映画の美しさには、映像という光ばかりではない。それに還元しきれない匂い立つものを感じるのだ。匂い立つものとはいったい何なのか。

桜庭一樹の直木賞小説『私の男』(08)は時間を遡ることで時間の深さ……それは記憶の深さでもある……を物語・歴史に織り込んでいるのだが、映画では、時間のレイヤーのようないくつかのショットを除き、時系列で描かれている。それは、花(二階堂ふみ、山田望叶(10歳))と淳悟(浅野忠信)の関係を、客観的に描こうとする意思ばかりではないだろう。時間の自然な流れという抗し難い状況を作り出すことで、目の前の事態を、映画を見る者に突きつける作用を要請しているのだ。そのことにより、観客はそこから逃れることはできなくなり、二つの殺人、性愛、これら事態を前に、観客は彼らとの共犯関係を強いられることになる。見なかったことはなかったことであり、見たものはあったことである。それをトートロジーとして引き受けるのが映画であるのだが、観客は否定をしようもなく見てしまったという事態に、ただたじろぐしか術はない。そして見てしまったのが殺人と性愛にすぎないのならば、上映時間2時間余りの契約で自由の身となるのだが、問題は、見たものはトートロジーとして否定しようもなくそこに “在る” を超えて、花を演じる二階堂ふみが絶対的なエロスとして “在る” ということである。二階堂ふみの、生々しいほどに匂い立つ唇や眼差しの美しさを見よ。

眼差しの美しい映画は決して珍しいことではない。なぜなら、眼差しはアプリオリに美しいからだ。だが、熊切和嘉作品の眼差しの先には死の匂いがある。

避難所に収容された10歳の花は何かに引き寄せられるように体育館への廊下を進む。カメラは廊下にたたずむ花を背後から捉える。花は眼差しの先にあるものの事態を正確に掴みとることはできないのだが、ただならぬ気配であることは理解できる。体育館の床に横たえられた漂流物のような異物。それは津波で命を失った者たちの遺体である。函館を舞台にした『海炭市叙景』の第一話も、眼差しの先にあるのは死だった。子供たちの熱気で曇った小学校の教室の窓ガラスの向こうに造船所のクレーンが見える。国語の授業を受けている帆波。呼び出しがあり、帆波は担任から帰宅するよう指示される。廊下には兄の瘋太が待っており、カメラは学校の玄関へと続く廊下の2人を捉える。造船所で火災事故が起き、父親が犠牲になったようだ。父親の死は直接的には描かれないのだが、学校の長い廊下の兄妹の眼差しの先には父親の死があった。

『海炭市叙景』における眼差しの先にあるのは直接的な死のみではない。成人に達した兄妹である瘋太(竹原ピストル)と帆波(谷村美月)の、臥牛山での初日の出の美しいショットを思い出すがいい。初日の出を見つめる兄の表情。瘋太は年の瀬に、造船不況による解雇を言い渡されている。妹の帆波は兄の表情を見つめる。その眼差しの先にあるのは死の気配、これから起るであろう兄の自死である。

ここで、小説『海炭市叙景』について述べておこう。

小説『海炭市叙景』は佐藤泰志の遺作である。生前から佐藤と交流があり、2023.4.26に逝去された詩人で映画監督でもある福間健二(1949〜2023)によると、この小説は36の短編物語からなる作品世界で構成されることになっていたという。以下、福間健二の論考をヒントに、小説『海炭市叙景』の構成を素描してみたい。

本小説は雑誌〈すばる〉に1988年11月から断続的に連載が始まったが、90年4月号で連載が打ち切られた。掲載されたのは全体の半分である18の物語。連載打ち切り後、佐藤は友人にこう吐露した。「もう小説が書けない、書くことがなくなってしまった」。連載打ち切りの年の10月、彼は自死を遂げ、この小説が絶筆となった。

だが、進行を中断された小説であるとしても、これを「未完」の小説と考えることは出来ない。18の物語世界は互いに交錯し、それら総体が『海炭市叙景』という大きな物語を成し、ひとつの世界観を構成していることに気づく。また、最初から順に読む必要もない。18の物語を解体し、別な順序で再読することで、新たな『海炭市叙景』が生成されるはずである。実際、映画『海炭市叙景』はそのように作られている。そして、それぞれの物語を微妙に交錯させることで、海炭市の市井の物語が、フレームの中に立ち現れる。海炭市とは、佐藤が生まれ育った函館市をモデルとしているのだが、架空の町としての〈海炭市〉は、函館という閉じた世界から一歩踏み出そうとする佐藤の舞台設定であり、私小説からのもうひとつ広い世界への成熟を目指した佐藤の意志の表れでもある。ここにも、再構成による再読の要請が見て取れるように思える。

再構成を繰り返すこと、それは〈海炭市〉からの逃走なのか、それともここではない〈海炭市〉を新たに出現させることなのか。『海炭市叙景』の18番目、連載最後の物語「しずかな若者」の終盤の引用で、本小説についての素描を終わろう。

「龍一はじっと正面を見つめた。

揺れながらどんどん後ろに去る木立ち。僕もまたこうして、父の故郷やこの季節や一瞬の輝きや僕自身を脱ぎ捨ててくだけだ。いつかは僕にも、エリアのマスターがピアノをやめたように、両親がとにかくも新しい生活に踏み切ったように、何かをやめ、何かをはじめる時が来る。それは車がカーブを曲がったそのときにくるかもしれない。

この別荘地の下の、両側を木立のせばめられた道を抜ければ、太陽がいっきに車を照らすだろう。そうだ。何も隠してはならないんだ。それは、もうじきだ。」

さて、映画『私の男』に戻ろう。

死への眼差しは『私の男』において反復される。

『私の男』は成人した花の眼差しで始まる。うねるような風の響きとなにかが軋むような海の情景。流氷が漂着した厳寒の紋別の海。流氷を這い上がる花のアップがあり、花は眼差しをフレームの外部へと向け、顔には微笑みを浮かべている。フレームの外部への眼差しとは、花の養父であり巡視船で遠洋航海する不在の淳悟への眼差しであり、微笑みとは大塩の死により、淳悟が〝私の男〟であり続けるという微笑みのことである。映画は、町の老人・大塩をオホーツクの海に漂流させた後、花が海に飛び込み、這い上がる花の眼差しのシーンから始まる。そして時間は、津波から生還した10歳の花が、海岸を彷徨う虚ろな眼差しへと変換される。その先にあるのは地震と津波による夥しい死者たち。それは、高校生となった花の、生々しいほどに妖しい眼差しと対照的である。

『私の男』はまぎれもなく眼差しの映画である。

淳悟が受け入れるのは花の眼差し。それ以外は受け入れることはない。淳悟には大塩の娘であり恋人の小町(河合青菜)がいるのだが、小町が淳悟に眼差しを向けるものの、淳悟は小町に視線を向けず、性愛においても眼差しが交差することはない。淳悟にとり、眼差しを受け入れるとは交差ということであり、交差とは、家族ということであるといってもいい。ある日、小町の父、大塩の家で寄り合いがあり、淳悟と花も参加する。だが、中高生である花には退屈すぎ、二人は別室に身を隠す。花は誘うように淳悟の指を口に含み、そして自分の指を淳悟の口に入れる。小町は2人を探しに部屋に入ろうとし、その様子を目にする。そのことに気づいた花は、「ふふふ」と言いながら淳悟を見つめる。花も眼差しの交差の意味を了解している。淳悟が家族を欲しており、それは淳悟が「私の男」であることであると。そして眼差しの先には幼年期の夥しい死があり、その “ほとり” に留まることでしか花は生きてはいけない。

花、とヒロインの名で述べているのだが、わたしは花の眼差しを語りたいのではない。花という役名ではなく、俳優の固有名「二階堂ふみ」と、ここできっぱりと言い切ろう。そして、先ほど、眼差しから外れて、“ほとり” などとつい口をついて出てしまったのだが、二階堂ふみは “ほとり”の俳優であると断言したい。園 子温監督『ヒミズ』(11)では池と陸のほとりにあるボート屋の番をする中学生であったし、そのほとりに漂うのは、いつ降るともない雨の気配だった。そして、まさしくほとりの映画である深田晃司『ほとりの朔子』は、子どもでも大人でもない高校3年生の夏の物語だった。そこに共通するのは、大気の纏う湿度を身体に溶け込ませた、自分ではコントロール不可能な〈濡れる/濡れない〉の性の“ほとり” にいる二階堂ふみであった。二階堂ふみ演じる朔子が水のほとりにひとり佇む姿を目にしたとき、反射光に過ぎないスクリーンの映像は湿度で満たされ、朔子の肌を感じてしまうのである。

“ほとり” は『私の男』でも反復される。いや、反復というのではなく、二階堂ふみは “ほとり” を誘引する俳優なのである。「眼差しと性」のほとり、「血とエロス」のほとり、それらがすべて「私の男」へと収斂する。“ほとり” とは、それら二者が不可分に結びつく場所のことであり、淳悟はもちろんのこと、映画を見るわたしたちもそこから逃れることはできない。「男」が助詞「の」により「私」の所有となるのは、“ほとり” という「場所」をおいてあり得ないように思える。

「眼差しと性」のほとりは「エロスと血」を生み出す。眼差しは交差することで性となるのだが、その先には血とエロスがある。二階堂ふみが淳悟から眼差しを外したことがある。流氷が紋別に接岸した翌日、淳悟が巡視船の遠洋航海で10日間家を空けると分かった朝、二階堂ふみは淳悟を避けようとする。彼女は学校への身支度をし、ひとりで朝食をとろうとする。淳悟はわずか10日間だからと諭すのだが、たとえ仕事であるとはいえ、彼女はそのことを受け入れることはできない。たとえ10日間といえ、淳悟と離れることは堪え難いのである。淳悟は背後から二階堂ふみの身体に触れようとするが、彼女はそれを拒もうとする。だが、淳悟は彼女の胸を愛撫し、指は唇に触れる。やがて彼女は淳悟を受け入れ、眼差しは交わし合い、性そのものとなる。そして、血の滴が二階堂の身体に一滴落下したかと思う、血の雨粒が室内に滴り落ちる。全身に血の雫を受ける二階堂ふみ。朝の光をにぶく受ける室内で二人は絡まり合い、二階堂ふみの眼差しは官能でいまにも崩れそうになる。だが、不意に何かを凝視する。凝視の先にあるのは、窓の向こうに見える大塩の存在である。大塩は二人の関係に気づいている。フレームの血の雨は、「血とエロス」のほとりのみではなく、眼差し、性、血、エロスへの接続、つまり、二階堂ふみによる、その後の大塩殺しをも暗示しているのであった。

(日曜映画批評:衣川正和 🌱kinugawa)

熊切和嘉『私の男』予告編

いいなと思ったら応援しよう!