「都道府県の分け方」がずっと気になっている

この記事を読んだ。

たしかに、一口に「東京」と言っても「大都会」だけでは言い表せないものがある。山もあれば、島もある。そしてそれは、逆もまた然りでどこの地域にも言えること。僕が生まれ育った千葉県もそうだ。

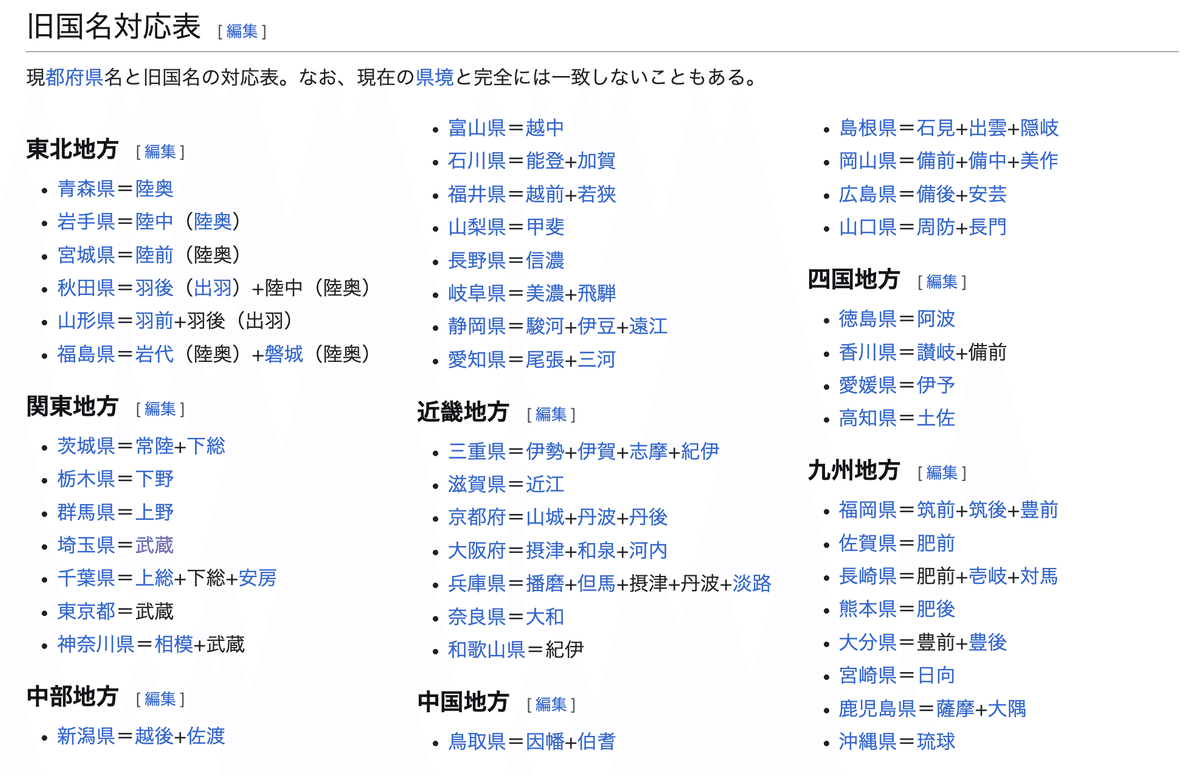

千葉県は、意外と面積が大きい。縦にも長いため、たとえば旧国だと、下総国・上総国、安房国の3つに分けられる。

以下、「藩を藩のままでは置いておけない」などのような明治政府の行政上の課題などについてはこの記事では一旦無視して書いております。感情的に、「こうだったらいいのにな」という現代人のエゴのみで語りたくなったのです。

分け方の話

そもそも、これを読んでくれている方の中に「都道府県の分け方に違和感」をもったことがある方はいるのだろうか。僕はよく感じる。

日本では、古代から律令制に基づき令制国として国が分かれていた。その後、明治時代になって都道府県が生まれるわけだが、「ほんとうにその分け方で合っていた?」と言いたくなるときがある。

たとえば京都府。京都府も千葉県とおなじで、旧国では山城国、丹波国、そして丹後国の3国に分けられる。

僕は将来、「京都に帰りたいな」と思うと同時に、「田舎でのんびり暮らしてみたい」という夢がある。京都×田舎。つまり、丹波や丹後は理想的な立地だ。それぐらいおなじ京都でも光景が異なる。

ここも立派な「京都」です

あとは以前に聞いた話だけれど、おとなりの福井県はなかなか過激だ。福井県は、律令制時代には越前国と若狭国に分かれていた。そして現在の福井県は、オタマジャクシみたいな形をしている。

ちなみに、頭部分の丸いところが福井市をふくむ「嶺北」で、尾っぽ部分のチョンってしたところが「嶺南」とよばれているらしい。

ただ、そのつけ根部分にある「木の芽峠」というのがたいへんな難所であったという。この峠が、2国のあいだを精神的にも実質的にも分断していたのかもしれない。

それは現代においても、嶺北では北陸弁を話す人が多くて電気も北陸電力をつかうらしい。一方で、嶺南はどちらかというと京都や滋賀寄り。関西弁で関西電力が一般的だというから、つくづく「なんでここを1県にまとめた?」と思わざるをえない。

ただ、まぁ。

さんざんここまで書いてきた一方、古代の東北地方などは「未開の地」とされていた。だから、そのときにつくられた令制国の区分で「東北」を見るとあきらかに適当に分けられていたことがわかる。これだとたしかに行政的には機能しなかっただろう。

地名の話

人に話したら笑われるだろうが。ふと生活をしているなかで、住所や駅名などのなかに、ふと「旧国名」が紛れているのを発見したとき、ゾワっと興奮するときがある。

◾️ 旧国名はかっこいい

そもそも、旧国名はかっこいいものが多い。

挙げだせばキリがないが、東北だと「陸奥」、関東なら「武蔵」などのように、口にせずとも日本っぽくてスマートな名前で溢れているのがわかる。

明治時代に、国の名前(都道府県名)は変わってしまったが、人々の心はそう簡単には変わらない。やはり、長年つかい続けた愛着があるからだ。

その点、日本人とはおもしろいもので、自ら変えたくせに、市町村の統合などで新しい名前をつける際にはふたたび採用してしまっている。

具体的には、

①「町村名などに旧国名を重ねる」作戦

②「旧国名に方角を組み合わせる」作戦

③「市町村名ならそのままつかっても許されるだろう」作戦

などを存分に駆使している(車のナンバープレートでもたまに目にしますよね)。

たとえば、滋賀県の近江八幡市や東近江市などがわかりやすい。前者はもちろん、地元の八幡宮社がもとになっているのだけれど、全国にはたくさんの「八幡市」があったため、旧国の「近江」を重ねている。

③の例をあげれば、それこそ枚挙にいとまがない。

◾️ 「一宮」というシンボル

現在でもこれだけ「旧国」が生きている理由には、各地にある「一宮」の存在が欠かせないと僕は思っている。

一宮とは、その地域・国でもっとも社格が高いとされる神社のことだ。

丹後国一宮の「籠神社」がある。

駅名にもなっていますね

いつか、全国の一宮をめぐるツアーをしてみたいもの。

万人に受けるのは難しい

800年以上も昔、伊豆国にいた源頼朝が、平家軍に大敗して安房国に逃れたという話がある。現代でいえば、熱海らへんから相模湾・東京湾と海をわたり、房総半島に入ったという感じか。

頼朝はそのまま、いまの千葉県を北上して味方を集めながら進んだというが、そのときに天幕(テントのようなもの)を張ることもあっただろう。

僕が生まれ育った「幕張」という地名は、そこからきているという説を子どもの頃に聞かされたことがある。

名付けの理由なんかそんなものだ。あの「京都」でさえ、「京」も「都」も「天子の居所」という意味がある。つまり、中国からきている名前だ。

万人が納得するような名前や区分を考えるのは難しい。人の手が介入する以上、完全なオリジナルはきっとないのだから。

いいなと思ったら応援しよう!