「ルールがなければ創れば良い」

小さい頃からの私を振り返るシリーズ第2弾。

今回は幼稚園のときのお話。

最初の私の誕生についてはこちらをどうぞ。

受け入れてくれる園がない

正直、幼稚園や小学校低学年の頃の記憶はあまりないのだけれど。

ただ、私の地域の幼稚園は私立しかなく、私の両親が問い合わせた11箇所目の幼稚園でやっと受け入れてくれる園が見つかった、という話は聞いている。

当時2歳くらいの私は、おすわりができるかできないかくらいの身体能力で、常に移動やトイレ介助が必要だった。

何かあったら危険だから。

前例がないから。

ひとりのためだけに人手は確保できないから。

そうやって門前払いで断られることが多かったのだと思う。今思うと、ただただめっちゃ差別だけど。差別はだいたい、悪意のない人がする。差別は「無知」から生まれるもの。

この、

肢体不自由児を受け入れてくれる幼稚園が少ない問題。

私の時から20年以上経った今も、同じように何度も断られてその度に傷ついているご家族をたくさん見てきて、なんとかできないかなとずっと思っている。

私の両親含め、多くの障害児の親が初めて直面する「社会の壁」。言い換えれば、つまり社会の中にある無意識の差別。

(もちろん全員じゃないよ。最初から受け入れ可能な園にご縁がある家族もいます)

そんな社会に壁があることを実感するからこそ、また「こんな身体に産んでごめんね」のきっかけを作ってしまうこともあるし、

そもそも両親自身が「安心して社会を信頼する」ということが難しくなってしまう、と思う。

実際に、私の父はあの頃に断られた別の幼稚園からぶつけられたこの場を今でも忘れることができずに、今でも許せないと言っている。

「この子は自分が守らなければ」

こういう経験の積み重ねが、「この子は自分が冷たい社会から守らなければ」という気持ちをより強くし、時にその後の親子の自立を阻んでしまうこともある。

親から守られる、というのはとっても大切だけれど、頼り先が親「だけ」になるのは、実は親にとっても、子にとっても、あまり良くないことだと思う。

親は、いつまでも子どものすぐそばにいられるわけではないから。

子どもに障害があるからこそ、「みんなで」子育てをする、そのための「社会を安心して信頼できるものにする」ことが、実はとっても大切な気がしている。

そんなことを感じた私自身の親子の自立の話は、この記事にも書いていたりもします。

たぶんだけど、たぶん、この「受け入れてくれる園がない」問題を解決するには

①教育現場の意識改革や教育(肢体不自由児に対する正しい知識やインクルーシブ教育の価値観の浸透)

②人手や物理的障壁などの環境的な構造、先生たちの働きやすさの改革

のふたつが必要なんじゃないかなと超個人的には思う。

差別は思いやりでは解決しない、って、きっとこういうこと。

教育は、私の密かな関心の高い分野。

いつかちゃんと勉強したい。

ルールを作った運動会

話を過去の私に戻して。

当時はまだ「加配」「インクルージョン」なんて言葉はなかったのだけど、私のそばにはいつもプラスアルファで先生がついてくれていたことを覚えている。

特にバリアフリーな幼稚園でもなかったけれど、階段を抱っこしてくれたり、遠足もおんぶやバギーでどこにでも連れて行ってくれた。

朧げな記憶の中でも印象に残っているのは

運動会。

私が一番好きな種目は確かパン食い競走だったんだけど(笑) 当時の写真を見ると、いろんな工夫をして運動会に参加していた。

5歳で初めての車いすを作った👩🏻🦽

今でもそうなのだけど、たぶん私は「運動が好き」というよりも

「工夫してみんなと一緒に参加できている」という状態が好きだったんじゃないかな、と思う。

「ルールがなければ創れば良い」

という私の今の考えの原点は、もしかしたらここかもしれない。

初めて言われた「赤ちゃんみたい」

年少か年中の頃、四つ這いをしながらゴザの上で砂遊びをしていたら、歳上のクラスの男の子に

「赤ちゃんみたい」

と言われたことがある。

悲しかったとかそういう記憶はないのだけど、今でもなんとなくその光景は覚えているから、それなりに衝撃ではあったんだと思う。

私自身は何て返したのか、そもそも言葉を返したのかさえ覚えていないが、その出来事があったときに、私よりも私の親よりも、先生達が怒ってくれたらしい。

「光来ちゃんは赤ちゃんではないんだよ」

ということを、他の子ども達にもわかるように説明してくれるような先生達に囲まれて私は大切にされていたんだなぁと思うと、ありがたい気持ちでいっぱいになる。

なんの役だったんだろうか

幼稚園で悲しかったことはあんまり覚えていないのだけど、お遊戯会や教室の中で四つ這いで移動する時、よく周りの子に手を踏まれていて(笑)

手が踏まれやしないかと、子どもながらにヒヤヒヤしながら移動していたことだけは覚えている。

幼稚園は楽しかった!という記憶だけど、それでも小さいなりに、周りの子から置いていかれること、手を踏まれること、そういうことに少なからず不安や葛藤を抱いていたんじゃないかなぁと思う。

その証拠?に、私はなかなか母から離れられず、毎日泣きながら幼稚園に行く子だったらしい(笑)

「他人の力を借りなければ移動ができない」そんな無力さに私は強い不安を抱いていたんだと思う。

電動車いすで移動の自由を得られた今でも、地震が起きるとパニックになるのはきっとそのせい。笑

親子のハンバーグ事件

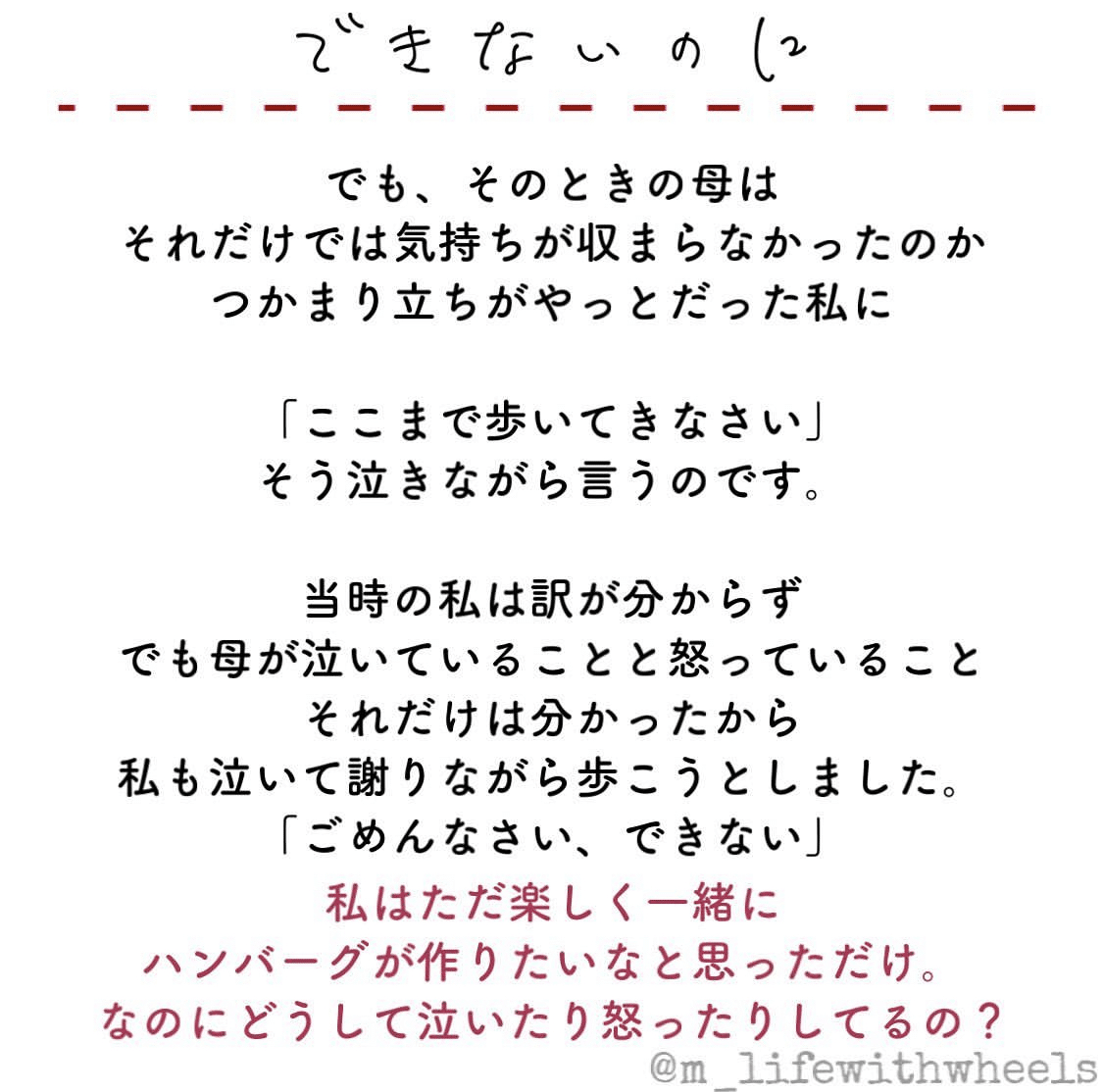

あともうひとつ忘れられないのが、Instagramにも書いたハンバーグ事件。

私の母が私の障害を責め立てたのはこの日が最初で最後だったからこそ、この時のことは今でも鮮明に覚えている。

進路はどちらへ

これは、私の母から聞いた話なのだけど。

卒園を控えて就学先を決める時、母が私にこう聞いたそう。

車いすのお友達がたくさんいる学校(特別支援学級や特別支援学校)か、今と同じように歩けるお友達がたくさんいる学校、どっちに行きたい?

私の答えは、「今と同じがいい」。

たぶん、今と違う環境、というのが想像できなかった、というのが私の理由じゃないのかなと思うのだけど、とにかく私は特別支援学校や特別支援学級ではなく、通常級への進学の意思を私なりに示したみたいだった。

本人がそう言うなら、ということで、地域の学校への進学に向けて動き出すことになる。そんな私の小学校生活は、カラフルな6年間の始まりだった。