ARABIAと、150年の記憶

フィンランドを代表する陶磁器メーカー ARABIA社は、1873年にヘルシンキ郊外のアラビア/ARABIA地区で生まれました。フィンランドが国として独立したのが1917年ですので、それよりもさらに半世紀ほど前からこの地で器をつくり続けていたことになります。

旧アラビア工場への旅の様子を以下のコラムにまとめています。合わせてどうぞ、ご覧ください。

創業から現在に至るまでのあいだ、独立や戦争、不況、グローバリズムなど、さまざまな(というひと言では足りないほどの)時代の変化があったことは言うまでもありません。しかし同時に、どのような時代においても器をつくり続け、そこに「ARABIA」と記し続けた人たちがたしかに存在していたということ、そして、その器たちが今もなお残り続けているという事実は、人類の歴史において重要な出来事のひとつだと思います。

今回の記事では、ARABIAで生まれたプレートの裏面に残された「スタンプ」に注目をして、150年にも及ぶARABIAの歴史の断片を辿ってみることとします。

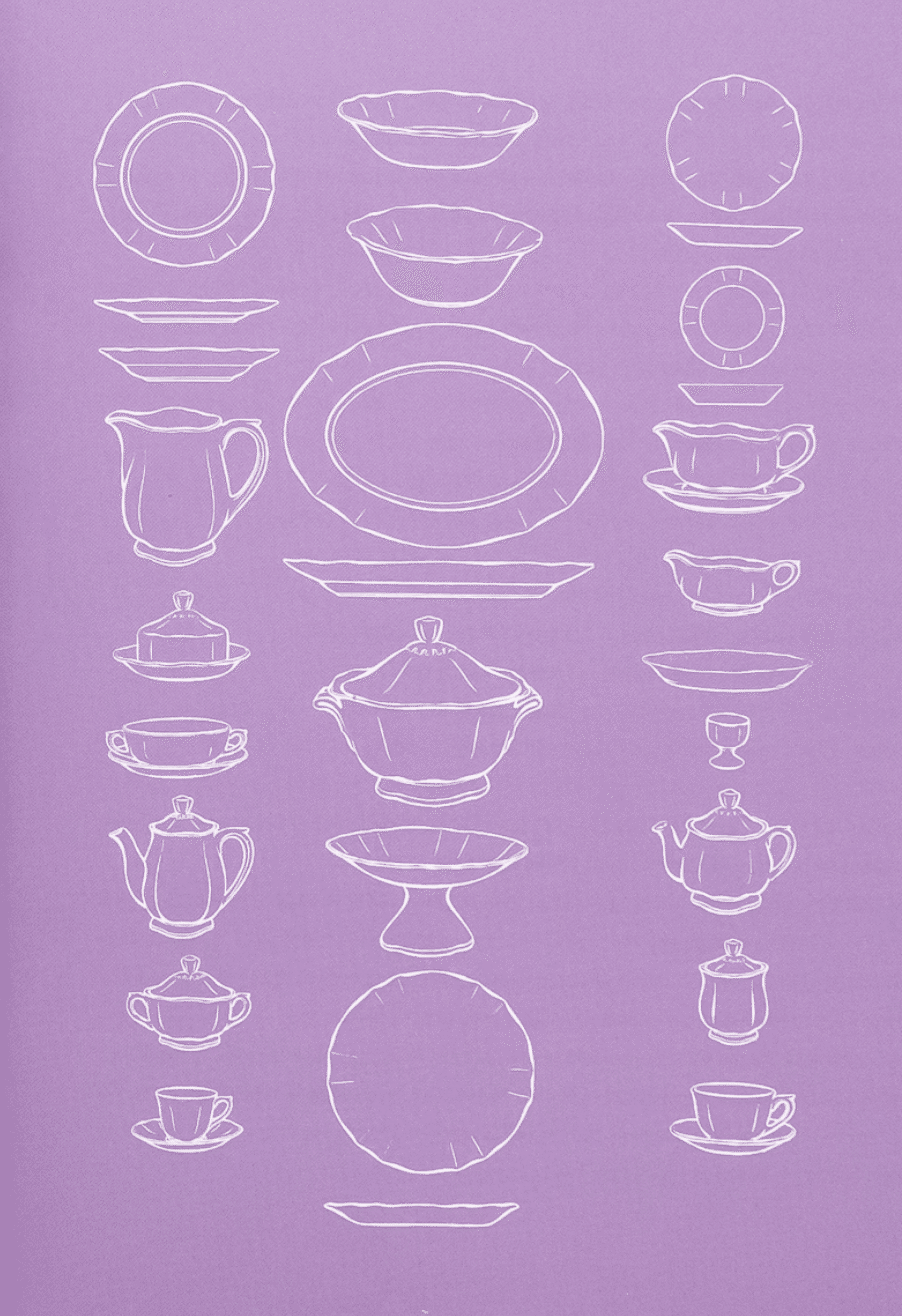

ARABIAで生まれた数多もの器たち。150年という時間の経過を考えると、その膨大さを容易に想像することができますが、実は、その多くは裏面に残されたスタンプによっておおよその製造年代を特定することができます。上の表にあるように、ARABIAの器には年代ごとに異なるデザインのスタンプが押されているのです。

たとえば、こちらのプレートには「P A A」と書かれたスタンプが残されているので、1917-1927年につくられた個体だとわかります。

こちらは、1932-1949年。

こちらは、1964-1971年。デザインが似たスタンプもありますが、よくみると文字のフォントやサイズ、レイアウトがわずかに異なっています。

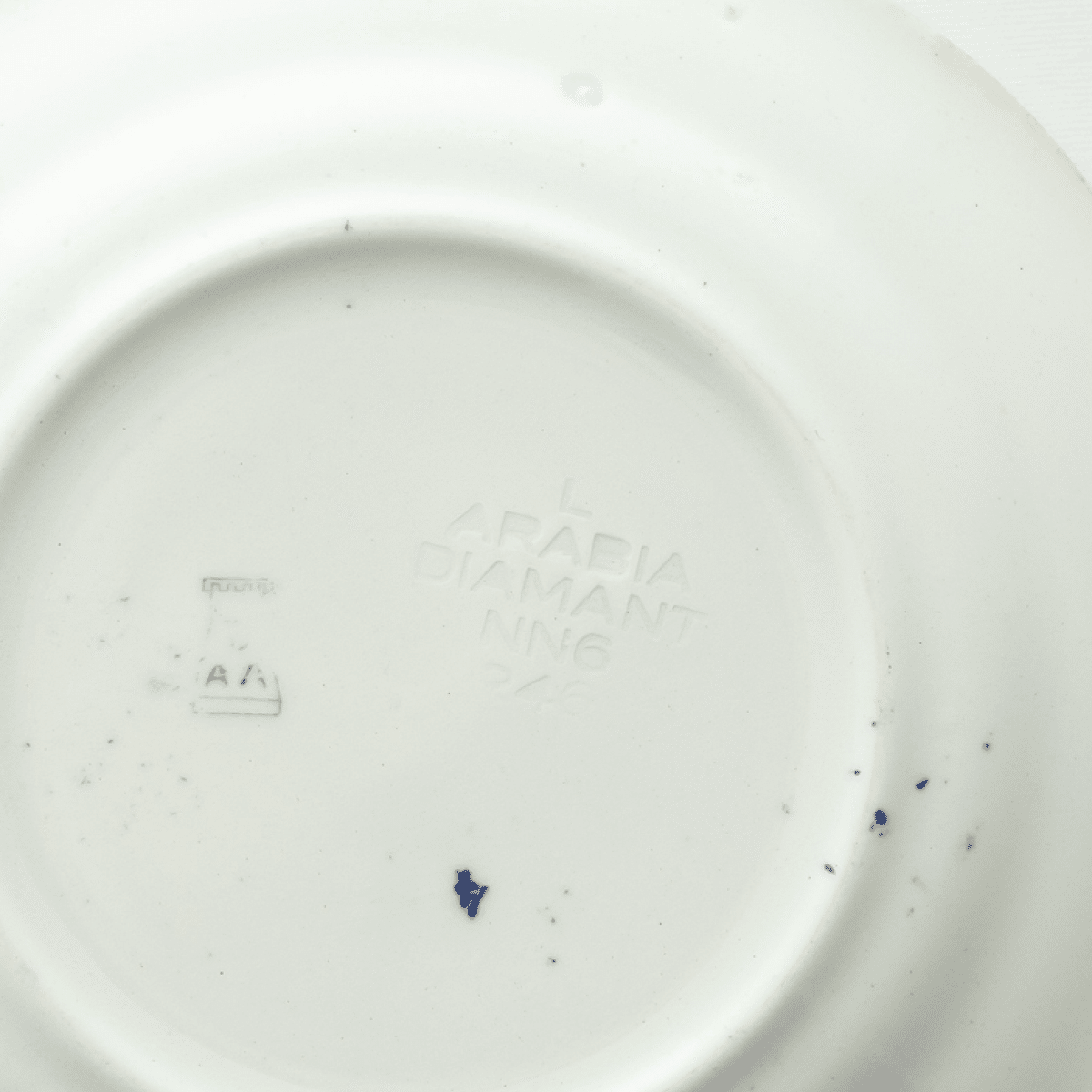

こちらは、1975-1981年の個体です。この様にシリーズ名が書かれていたり、特別な装いをしていることもあります。

そしてこちら。私たちが現在所有している中で最も古いスタンプが押されている、1878-1910年のプレートです。

ARABIAの器はスタンプから製造年代がわかるとお伝えしましたが、実は、さらに一部の個体ではスタンプから「製造年月」までも特定できるようになっています。

たとえば、こちらのPekkaシリーズ。裏面には1932-1949年を示すスタンプが残されていますが、さらにその横に、凹凸によって複雑な文字列が書かれています。

その1番下の列に、「4411」と書かれているのがわかるでしょうか。実はこれ、1944年の11月に製造されたことを示しています。

同じくPekkaシリーズの別の個体も見てみましょう。

こちらは、さらに古い1900-1920年の個体です。スタンプの下の列には「1511」と書かれているため、1915年の11月に製造されたことがわかります。1900-1920年代というざっくりとした時間軸だと、製造当時の様子をうまく読み解くことはできませんが、「1915年の11月」となるとどうでしょう。

フィンランドが独立する2年前、11月の暗さに包まれた冬のヘルシンキの情景が少しだけ感じられないでしょうか。そして、その暗闇のなかで生まれたこのプレートが、以前とは少し違って見えてこないでしょうか。この小さなスタンプを介して、私たちは100年前の作り手たちと、100年前の世界と、繋がることができるのです。

当時の労働者の半数は女性だった。

例外的に、多くの子どもが雇用されていたそう。

さて、ここまで製造年を示すスタンプについてまとめてみました。しかし、それらのスタンプの他にも、当時の痕跡を残す「スタンプ」は存在しています。それが、デザイナーや絵付師の名前を記したサインです。

「モノ」の著作者をデザイナーとするのか、実際の製作者(たとえば絵付師)とするのか、あるいはそのどちらもか。ARABIAにおいてもその解釈は時代によってさまざまで、デザイナーの名前を裏面に記したり、絵付師の名前を記したり、あるいは誰の名前も残さないようにルールを設けたり。それぞれの時代の考え方の違いが、器の裏側に現れています。

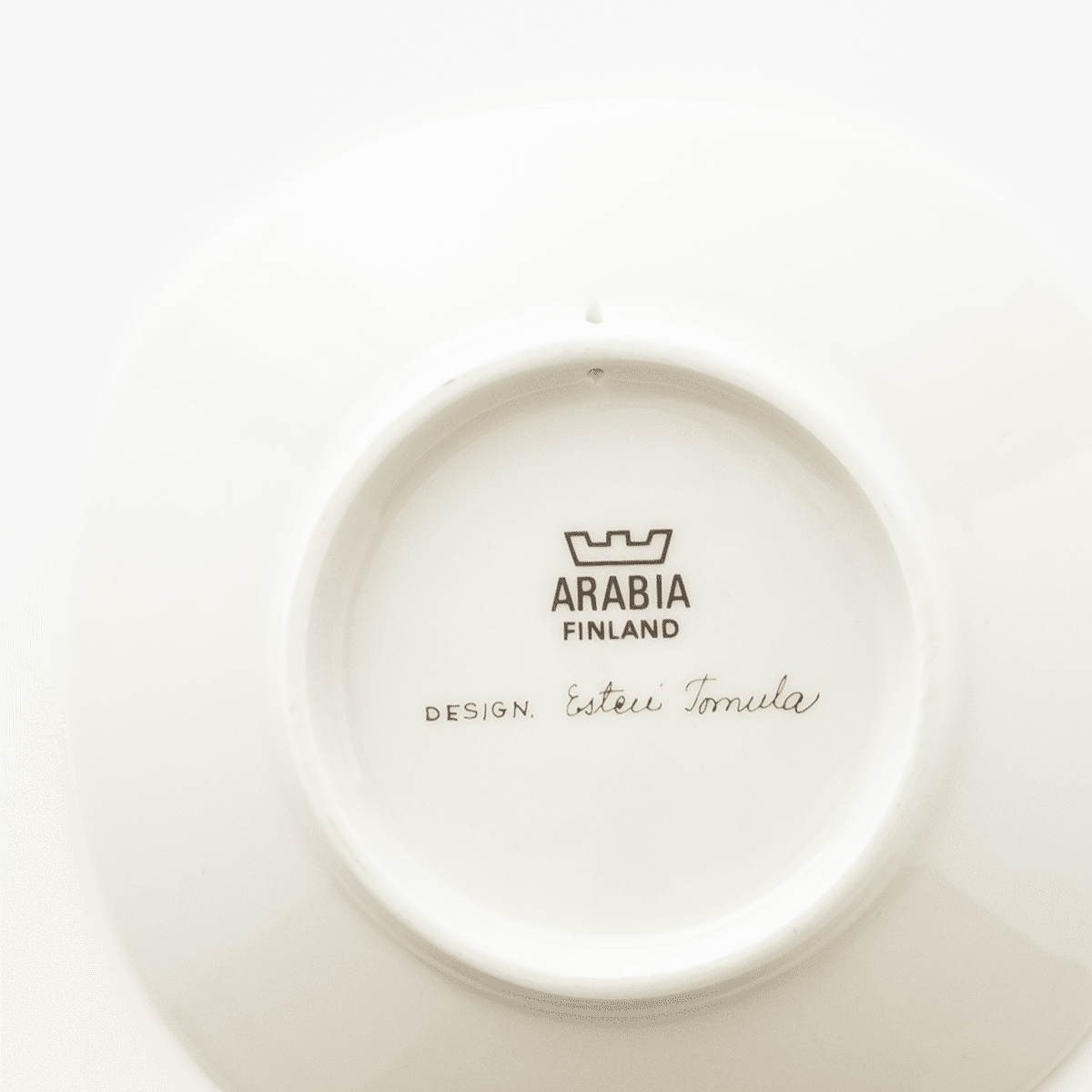

こちらのBotanicaシリーズは、1978年から1989年にかけて製造されており、それを示す年代スタンプがきちんと残されています。加えて、こちらシリーズにはデザイナーのEsteri Tomulaの名前も合わせて記されています。

こちらのMonicaシリーズには、通常とは異なる筆記体デザインのスタンプが残されています。上には「Arabia」と、真ん中には「Somm. Komp. (それぞれ、フィンランド語とスウェーデン語でパターンデザインの意味)」と、下には「E. Tomula」と。

ハンドペイントによって装飾されたデザインには、 デザイナーと絵付師の名前が共に記されることもあります。左側のHLAがデザイナーのイニシャル、IHが絵付師のイニシャルです。

こちらはFructusシリーズのプレート。同様に、デザイナーと絵付師のイニシャルが書かれています。ハンドペイントによって装飾されるデザインの場合、絵柄が同じでも担当した絵付師によって雰囲気が少し異なるケースもあります。

線の太さやレイアウトに注目してみると、それぞれの絵付師の人柄が見えてくるようで面白いですよね。

こちらは、1960-2002年にかけてつくられたValenciaシリーズ。上の個体と下の個体を見比べてみると。バランス感や色の濃さ、余白、書体など、さまざまな違いがあることがよくわかります。

こちらのAnemoneシリーズも、個体ごとに雰囲気がガラッと違っていて非常にユニークです。デザイナーだけでなく絵付師の個性もわかるようになってくると、ハンドペイントによるアイテムの楽しみ方もさらに広がりそうです。

最後に、こちらのARAシリーズ。つくられた時代も形状も異なる3つを集めてみましたが、いずれも絵付師のイニシャルの「T」が書かれています。果たして、このTさんは同一人物なのか、否か。もしそうだとしたら、なんだかとても素敵なことのように思えてきませんか?

世界の見え方が無数にあるように、モノへの視点も無数にあります。

人間に個性があるように、モノにも生まれ持った個性があるはずです。

知識や知性は、決して完全なものではありませんが、知ることを通じて想像の奥行きを深めることはできます。知ろうとすることを通じて、モノとより深く繋がり合うことができるはずです。

古きモノと出会うこと。そしてその先の物語を想像すること。

それはとっても素敵で楽しいことなんだ。

と、この記事をいつかどこかで見つけてくれた誰かに向けて、ここに記しておきます。

参考文献

—

Keräilijän aarteet - Arabian astiastoja / 2010 / WSOY

Suomen antiikki / 2006 / WSOY

Arabia / 1987 / Oy Wartsila Ab Arabia

記事の内容や参考文献について何か気になる点などありましたら、 lumikka shop のお問合せフォーム、もしくは Instagram のDMにてお気軽にご連絡ください。

lumikka

—

Instagram:@lumikka_official

Online shop:lumikka shop