4千年前の地底の森へ。 三瓶小豆原埋没林 / 島根②

2022.06.12

こんにちは。

巨木に惹かれ向かったのは、島根県大田市にある三瓶小豆原埋没林公園。

三瓶小豆原埋没林

丹後以来、樹木の石化が頭から離れなくて、この埋没林にたどり着く。

(記事「間人(たいざ )で石化について考える / 海の京都② 兵庫 12/47」)

石になった樹木

入ってすぐの展示スペースで飛び込んできた一文。「石になった樹木」!!!!!!!そうよねーっ!これが見たかった、知りたかった。

珪化木。地層中に埋もれた樹木に熱水(温泉水)が作用し、樹木の形を残しながら石英や瑪瑙(メノウ)などの二酸化ケイ素の鉱物に置き換わったものです。

石になった樹木と一緒に帰りたい!と小さな断片を購入。これは約2億5000万年前〜1億9900万年前のナンヨウスギの珪化木、だそう。

埋没林の発見

埋没林とは、過去の森林が根を張った状態で地層中に埋もれたもの=森の化石。生きていた場所にそのままの状態でいたのね。

化石の多くは、水の流れによって運ばれて地層中に埋もれたもので、その生き物が生息していた場所に埋もれたものとは限りません。陸上にすむ生き物が海でできた地層から見つかることがあり得ます。

この点、埋没林は生えていた場所に根を張っていることから、「その場所にあった森林の姿」そのものです。樹木だけでなく、昆虫などの化石も一緒に見つかることが多く、生態系の一部を知ることが出来る可能性があります。

つまり、埋没林は過去の自然について知る手がかりとして、貴重な存在なのです。

小豆原地区の地底に眠る巨木が初めて姿を現したのは、1983年。水田の区画整備の工事中に地中に立った状態の木が出現。それ以前にも同じようなことがあったので、その時は特別話題になることもなかったそうです。

松井整司氏の直感

事態が動いたのが1990年。地元の高校の教員で火山の研究者でもあった松井整司さんは工事中の写真を目にし、その貴重性を直感したといいます。松井さんは定年退職後に独自で調査を開始。

結果、三瓶火山と巨木の関わりが解明され、1998年秋、ついに水田の下から1本の巨木が姿を現し「地下に森が存在する」ことが判明。

世界でも類を見ない巨大な地下の森は「三瓶小豆原埋没林」と命名されました。

自らの直感を信じ、情熱を傾けた先にあった素晴らしい発見。

退職後、黙々と誠実に調査されたんだろうな。結果が出るまで、資金などのサポートもほぼない状態だったんだろうな。

建築家 生田明夫氏が40年を費やした投入堂の研究を思い出す。(記事「断崖絶壁に建つ国宝に会いに。 三徳山入峰修行 / 鳥取②」)

自身の直感と情熱を信頼した方々の偉業に触れると、じんわりとこみ上げてくるものがある。静かで真っ直ぐな生き方に品性を感じる。

縄文の森発掘保存展示棟

放射性炭素を使った年代測定で、森が4000年前に埋もれたことが判明。縄文ですなー

ここの素晴らしいところは、埋もれていた森を「発掘状態」で展示していること。

そう、地下なんです。直径30mの円形、深さ13.5mの地下展示室に縄文の森が保存されているんです。

うー地下神殿を思い出す。(記事「防災地下神殿「首都圏外郭放水路」、「第1立坑」を降りてみた!」)

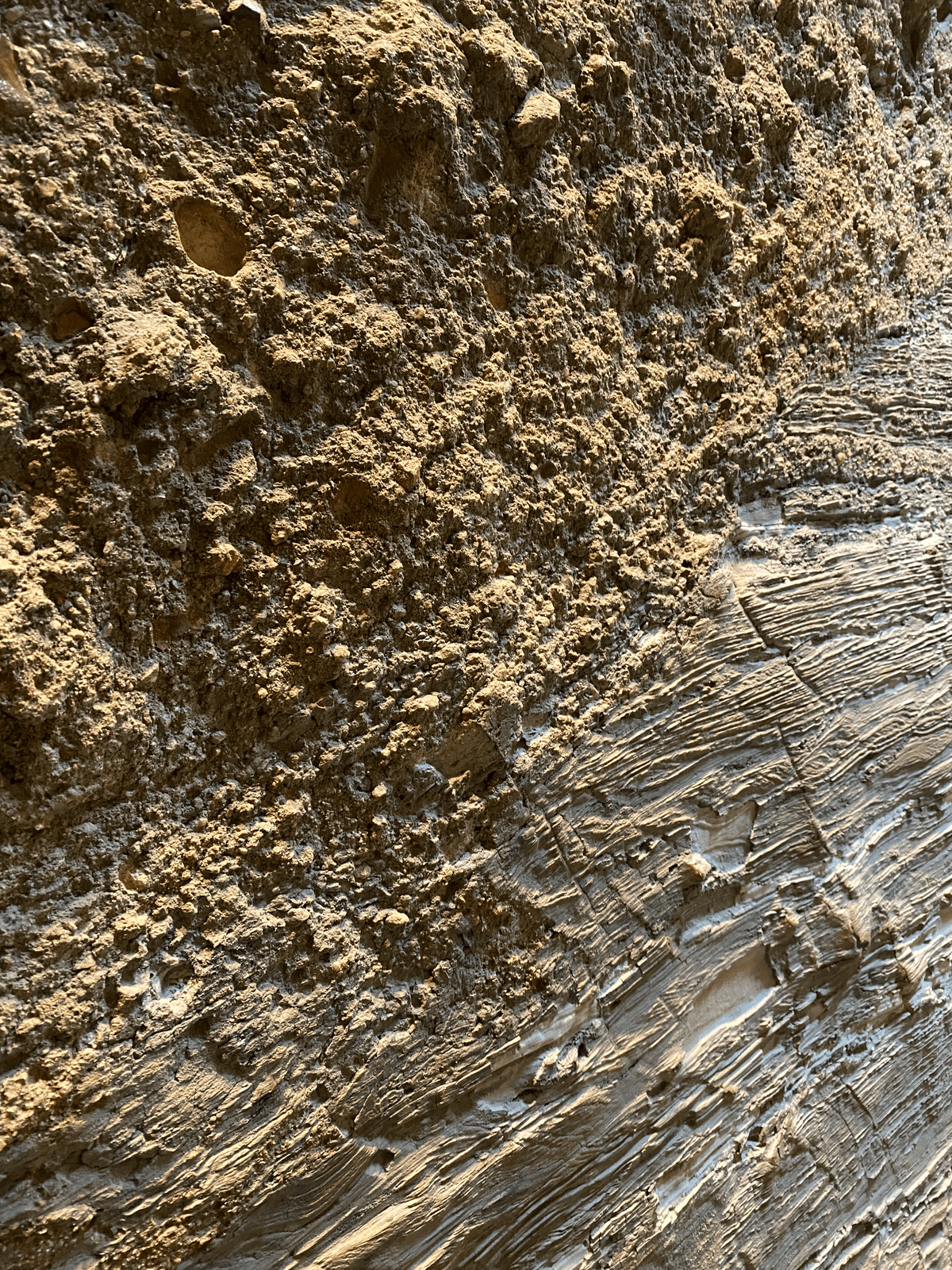

壁に展示されているのは、実際の地層を固めた「はぎ取り標本」。

「わー」のあと言葉が続かなかった。直立する太古の巨木。独特の匂い。

発掘直後の木々は生きている木と同じような色と香りを残していたそうです。地下に埋もれた木々は酸素がない環境にあり、ほどんど腐っていなかったといいます。

森が埋もれた4000年前は、三瓶火山の最後の噴火と一致。小豆原の谷に流れ込んだ土石流と火砕流の直撃にも耐え、倒されなかったという巨木たち。

うわーん強い。よく耐えたねー会えて嬉しいわ。

ここで見つかった樹木はスギが半数以上で、大きなもののほとんどがスギだそうです。中には根回りが9m以上に達するものがあり、40m以上の高さがあったと推定されます。10階建てのビルを超える高さ!

またねー。いったん地上に出て

根株展示棟

根株展示棟へ。埋没林を発掘した坑を展示室にしています。

ここには、年輪の中心が3つあり、根元が二股に分かれたの奇妙な根株が展示されているんです。

ギャーカッコイイ!!!!!!!

この展示棟は、「連続地中壁」という工法を用いて地下13mの深さまで掘り下げ、立木を切り出した坑。立木は保存液のプールに約1年浸され、三瓶自然館に設置されているそうです。

根株ちゃん、こんにちは。

ここでは、埋積した土砂を当時のままの状態で保存展示しています。根元部には山体崩壊に伴う泥流堆積層が見られ、その上部には火砕流の堆積層も見られます。

余計な装飾がなく、スッキリと美しかった展示棟。

石見(いわみ)銀山

龍源寺間歩

そして、石見銀山へ。石見銀山には大小合わせて600以上の間歩(銀鉱石を採掘するための坑道)がありますが、龍源寺間歩は唯一、常時公開されている間歩なんです。

大航海時代の16世紀、石見銀山は日本の銀山としてヨーロッパ人に唯一知られた存在でした。16世紀半ばから17世紀はじめには、世界の産銀量の約3分の1を占めた日本銀のかなりの部分が、石見銀山で産出されたものだったと考えられています。

この龍源寺間歩の全長は約600mありますが、観光用に公開されているのは本来の長さの4分の1。

全てが手作業で掘られた間歩の壁面には、ノミで掘った跡が残っています。

らとちゃん

愛らしかったのが、螺灯(らとう)と坑夫の衣装がモチーフの大田市のマスコット「らとちゃん」。

螺灯とは、かつて石見銀山の坑道でも使われた、サザエの殻に油を入れて火を灯す明かりのこと。恥ずかしがり屋さん、だけどいったん「火」がつくとソコヌケに明るい性格。頭に揺れる小さな炎で、人々の心や地域の未来に明かりを灯します。

羅漢寺 五百羅漢

もうね、写真が全然撮れてない。目の前に、石を組み合わせて造った反り橋があるんだけどなー

扉の中には石工・坪内平七とその子及び一門の人々が約20年の歳月をかけて彫像した五百羅漢が並んでいます。(撮影禁止)

まだまだ見たいもの沢山、でしたが時間がなくて。またゆっくり来るわ。

寝台特急サンライズ出雲

ということで、初めて寝台特急に乗ってみた。

夜出発の朝着。飛行機の深夜便的便利さ!の寝台特急なのですが…スピードでは新幹線や飛行機に敵いません。でも、

明かりがほどんどない真っ暗な山道を走り抜け、夜中に停車する小さな駅を利用する人々の生活を想像しながらの12時間は、漆黒の窓の外と自分の時間が緩やかにズレていくような不思議な時間でした。

おはよう大船観音。

自分が意識を向けた途端にそのものの情報が飛び込んでくる。だから同じ景色を見てもひとりひとり視えているものが違うのよね。

きっと世界は思っている以上に自由で柔らか。

山陰の陰は陰陽の陰、だと感じる。今までは陽にスポットライトが当たってたけど、これからは静かで視えにくかった陰の大切さが広がってくる気がする。

美しい木花開耶姫命と、醜いといわれた姉の磐長比売命の神話を思い出す。

「醜い」は「見にくい」だったとどこかで読んだ記憶があります。姉が陰、妹が陽。闇があるから光が存在できる。常に同じ量のネガティブとポジティブが存在し、そこに優劣はなくただ「在る」のみ。(記事「北斎で日本史 ―あの人をどう描いたか―」 すみだ北斎美術館」)

山陰、またねー。