写実?抽象? 「没後50年 福田平八郎」展◇大阪中之島美術館

大阪中之島美術館で開催している「没後50年 福田平八郎」展(2024.03.09 – 2024.05.06)後期展示へ行ってきました。

同館ではモネ展と閉幕の日程が同じ5月6日だったせいか激混みでした。さすがモネ。

私は福田平八郎展目当てだったので、時間があればついでに見ようかなーと思っていましたが、もちろん無理でした(こうやって何度大物を逃してきたことか…)。

ちなみにお隣の国立国際美術館では「古代メキシコ -マヤ、アステカ、テオティワカン」展が開催中。これも見たかった展覧会でしたが閉幕が5月6日。一気に終わり過ぎる(涙)

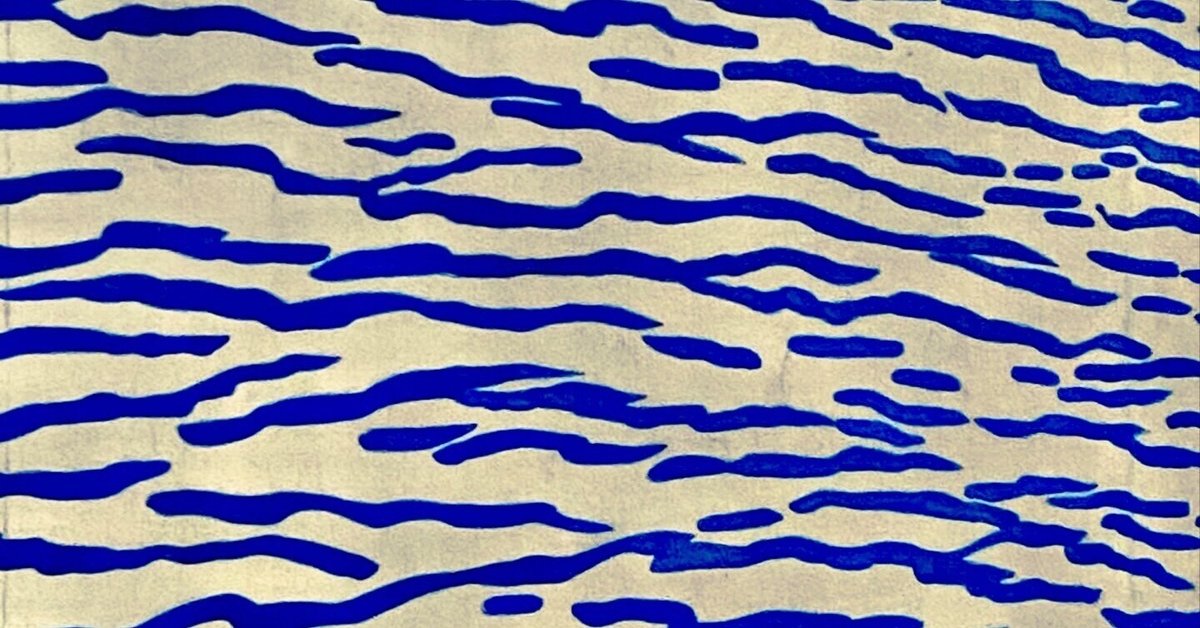

なぜ、福田平八郎展を選んだかというと、《漣》という作品の実物をどうしても見ておきたかったからです。

以前、なにかの本で見て「え、これが水の形?」と衝撃を受けました。それから何年か経って、水面を見るたびに初めはわからなかった《漣》の水の表現が「あ、これかも」と思うようになり、あそこまで凝縮された水の造形表現をした作品の凄さを知りました。

福田平八郎ってどんな人?

大分市に生まれた福田平八郎(1892 – 1974)は、18歳のとき京都に出て絵を学びました。

自然を隅から隅まで観察した写実的な作品で評価を得たのち、昭和7年(1932)に《漣》(重要文化財、大阪中之島美術館蔵)を発表し、その大胆な挑戦で人々を驚倒させました。

その後も《竹》(京都国立近代美術館蔵)や《雨》(東京国立近代美術館蔵)など、色や形、視点や構成に趣向を凝らした作品を制作し「写実に基づく装飾画」という新しい時代の芸術を確立しました。

大阪の美術館では初、関西でも17年ぶりの回顧展となる本展は、代表作や所蔵館以外では初公開となる《雲》(大分県立美術館蔵)など、初期から晩年までの優品約120件を展示しその魅力に迫ります。

また「写生狂」を自称した画家の瑞々しい感動やユニークな目線を伝えるスケッチ類も紹介して名作誕生の背景を探ります。

大阪では初なんですね。

みどころの紹介には、同館では初めての日本画家の回顧展とありました。

中之島美術館は日本画展をやっているイメージでしたが、単独画家の回顧展はなかったようです。

そして《雲》(大分県立美術館蔵)が所蔵館以外では初公開ということもあり、見どころ満載の展覧会です。

展示構成

第1章 手探りの時代

第2章 写実の探究

第3章 鮮やかな転換

第4章 新たな造形表現への挑戦

第5章 自由で豊かな美の世界へ

素描・下絵

新発見資料

写生帖

(作品リストを見る限り番号順に並んでるわけではなく、関係性によって展示で前後しているようでした)

それでは、ここからは個人的なカテゴリと感想でご紹介していきます。

初期ゆるかわ系

初期の画風はまだ硬いな〜と思うもの多いですが、こんなゆるかわ系のものもありました。

なんとなく長沢芦雪を思い出します。

こんな写実もやっていたんですね

福田平八郎は《漣》のような作品のイメージが強かったので、写実的な作品は初めて見ました。回顧展のいいところですね。

水のカタチ

福田平八郎を知ったきっかけは「水」なので、水の関連する作品がたくさん見られて嬉しかったです。構成も見やすかったように感じました。

今回の目玉のひとつでもある《漣》。

やっぱり人が途切れることなく鑑賞されていました。

《漣》の周囲には原寸大の下絵や、水を描いた写生帖、そこから発展した作品が展示されていました。

《漣》→《鮎》→《鮎》→《双鶴》→《鴨》→《水》の並びが、水の造形に対する変化と試行錯誤が可視化されているようで、とても良かったです。

また水の表現がこんなにあるんだなぁと思ったのと同時に、それでいて見ていて肩の力が抜けるような優しさも感じられました。

福田平八郎は水の姿を探究し続け、30年の年月をかけて《水》へと結実します。

現代の私たちから見ると、とても抽象的に見えますが、自然はよく観察するとある部分だけが切り取られて見えてきて、この抽象的な雰囲気は逆にとても自然なんだと感じられました。

「描くのに水ほど興味があり、また水ほど困難なものはない。それは単純に見えて複雑であり、同一であって無限の変化がある。」

(構成は第4章ですが第3章の展示の中に組み込まれていました)

ちなみに同タイトルの《水》昭和10年(1935) 絹本着色 は新発見の作品だそうで、《漣》よりも黄色みが強く水紋ももう少しもや〜っとしています。(解説では、裏箔・たらしこみ技法を使っているとありました)

竹・たけのこの色彩

竹の作品やスケッチもたくさんありました。

残念ながら撮影可の作品がなかったのでチラシなどから引用します。

この作品の前に同タイトルの《竹》昭和15年(1940) 絹本着色 が展示されていて、その作品も独特だったのですが、あれがこうなる!?というくらいの衝撃がありました。

基本的には同一人物の感じはあるけれど、この昭和17年の方の竹の潔さといったら…!

雲・雪・氷

ここでは自然現象系を集めてみました。

福田平八郎の作品はシンプルなのに質感や奥行きがしっかりと感じられる作品が多いです。

そういえば雲・雪・氷は水の違った形になるんですよね。

そういった意味でも、そういう構成にしてもおもしろそうだなぁと思いました。

自然現象の中でもこの《氷》は今回1番驚きました。

もう完全に抽象画やん…と思ったのですが、参考としたのが手水鉢の水が凍った様子ということでした。写生帖にも庭で描かれたというものがありました。その側に天気図のスケッチが展示されていたので、そういったものをイメージしながら描いたのかもしれません。

それにしても!という感じです。

美味しそうなもの

日常の身近なものも描いた福田平八郎。

後半になると食べ物が多く登場します。

この時点で2時間くらい経っていたのでお腹が空いてきました(お昼前に入場した)。

鮎の進化

魚系は初期に結構描かれていたようで、鮎も水の表現と共に描かれたものがあったのですが、最後の最後でこの鮎の登場で、見た瞬間その場で固まってしまいました。

思わず、第2・3章の写実的な鮎を確認しに戻ってしまったくらいです。

「こんなに変わる!?」というくらいの変貌ぶりでビックリです。

(脱線しますが鮎ってsweetfishって言うんですね)

まとめ

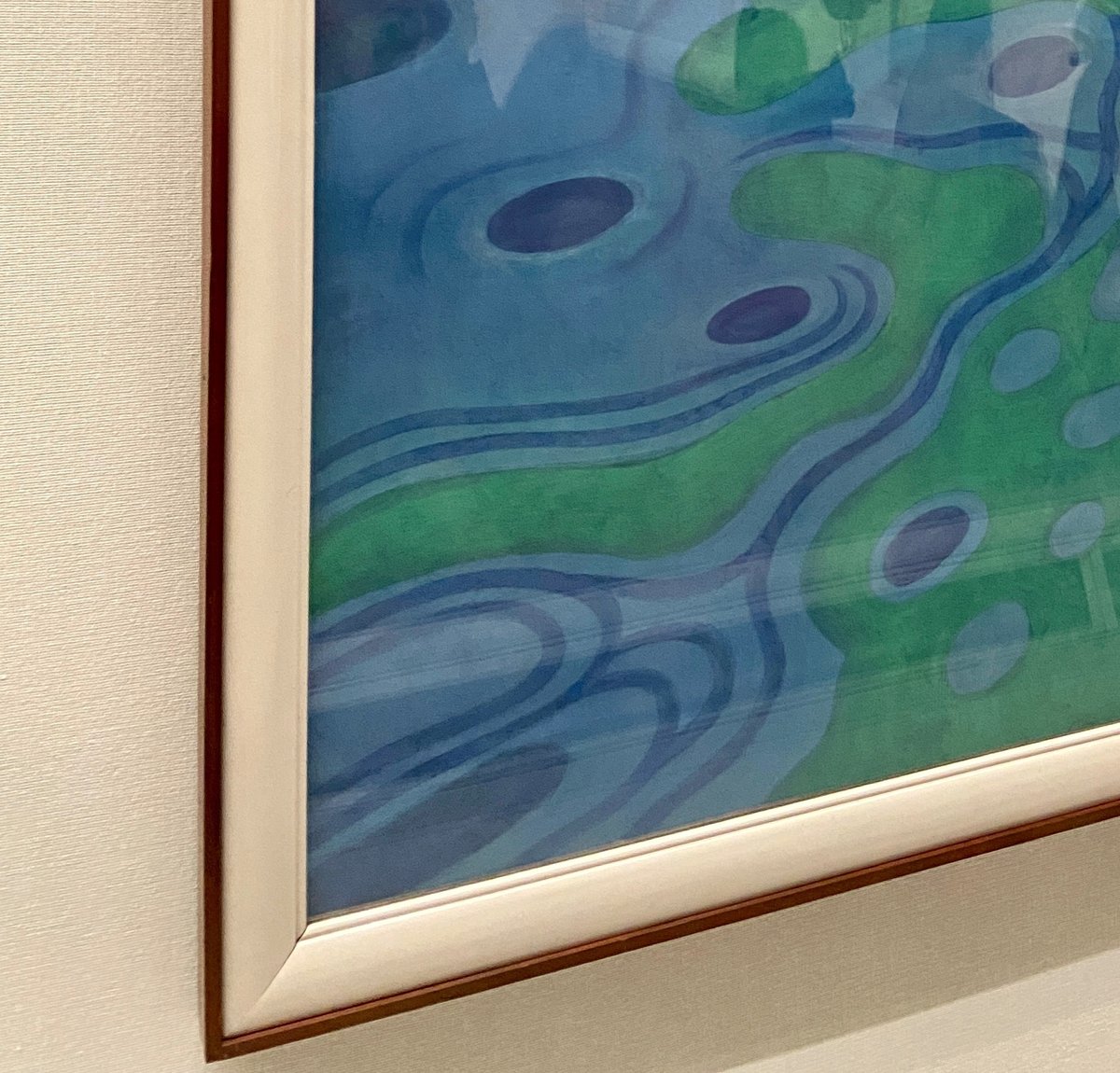

『日本美術史』(註1)の中で福田平八郎は「ホックニーなどの美術世界を予感させるものがすでに内包されていた」とありました。

ホックニーはあまり分かりませんが、《春の到来 イースト・ヨークシャー、ヴォルドゲート2011年》などは《竹》昭和17年(1942)のような浮遊感に共通するものが感じられるかもしれません。

ホックニーは気象現象や水に関連する作品もあるようです。

けれど、福田平八郎の装飾的抽象的写実(造語です)は戦後〜1960年という時代から考えるとかなり斬新だったのではないかと思われます。

でも、これも日本人が昔から持っている「構図」や「切り取り」の感性なのかもしれないなと思いました。

個人に焦点をあてた一般的な回顧展は、画学生のの時代から晩年までといった構成が多いですが、毎回思うのが晩年の70代を超え始めると造形がどんどんゆるく、色彩は明るい傾向に向かう、ということです。

また、子供の描く自由なカタチに憧れたり。

何十年も画業を続けてきた人にしかわからない境地があるのかもしれないと、最後の《紙テープ》(昭和30-40年代 墨・木炭・着色・紙 大分県立美術館蔵)の平八郎の素朴な眼差しに、なにを思って描いたのだろうと思いながら会場を後にしました。

画塾というものがなんとなく私の気分に添わぬ感じがしたので、遂に入らなかった。

今日からみて、これが為に大変遠い道を歩んできたようにも思えるが、一面それ故に、私は私なりの好きな道を歩んできたようにも思われる。

(註1)監修 辻 惟雄『日本美術史』,美術出版社,2019年第18版