ヘタウマ画伯・徳川三代将軍家光公も参戦!?「とんがり美術 -キワだつ個性- 」展◇徳川美術館 蓬左文庫

こんにちは、はくれぽ!です。

今回は、愛知県名古屋市の徳川美術館 蓬左文庫で開催された「とんがり美術 -キワだつ個性- 」展のレポートです。

【展覧会概要】

展覧会に行くと「???」となる作品と出会ったことはないでしょうか。

そういった作品たちは正統派とは違った、どことなく愛らしかったり、おもしろかったりと独特な雰囲気を持っていて、のちにまで記憶に残ることがあります。

この企画展では、絵画・書・工芸など幅広い分野の作品の中から、ちょっと脇道に逸れたような作品たちが、どうして作られたのか、また美術作品としての観点からも、ユニークな章立てと共に紹介されています。

【展示構成】

▶︎プロローグ 古美術の中の「?」

▶︎#クセがすごい #へたうま #個性派

▶︎#素材って愛だ #ナニこれ #素材という刺激

▶︎#凝り性 #超絶技巧 #技術だけが世界を変える

▶︎発想が斜め上 #ひねくれ #目のつけどころがとんがってるでしょ

それでは、作品を見ていきましょう!

その存在自体が摩訶不思議

▶︎プロローグ 古美術の中の「?」

トップを飾るのは、知る人ぞ知る神農さま。

神農とは古代中国・三皇五帝の一人で医療と農耕の神さま。その特徴は

①内臓部分の身体が透明

②薬効の確認のために体を張ってあらゆるモノを舐める

③外側から内臓の色の変化で毒か薬かわかる体質

④舐めすぎて最終的に毒のため亡くなる

といった、チート級能力の持ち主。

今回のチラシも飾っているお方です。

思っている以上に小さかったですが、カッ!と見開いた目や静かな威厳のようなものが、隠しきれない力を讃えていました。

ツッコミ必至。クセがつよいんよ

▶︎#クセがすごい #へたうま #個性派

続きましてはクセがすごい個性派です。

そのクセ字・鬼のごとし

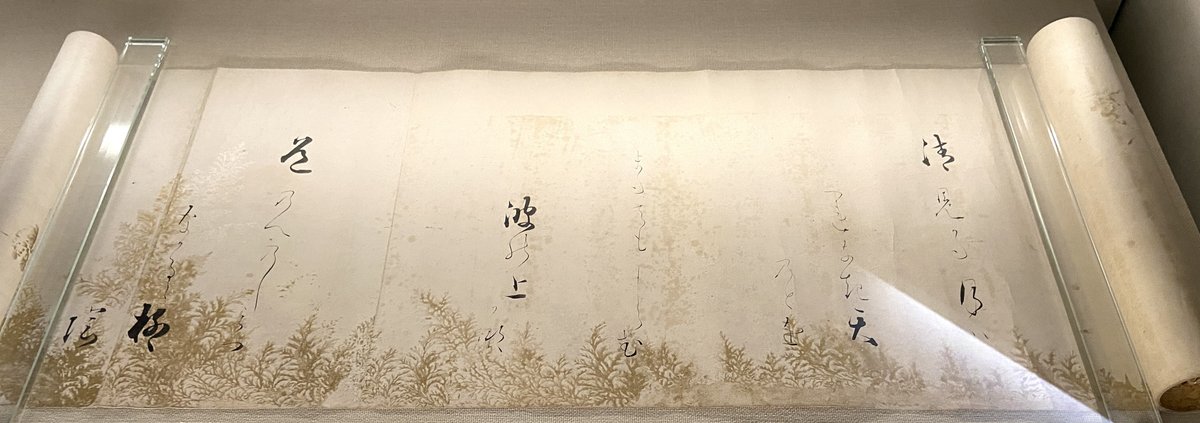

自ら「鬼のごとし」と称したクセ字の持ち主は、百人一首選歌でもおなじみ藤原定家。

こちら宮中での弓の競技次第の記録です。

確かにクセは強いですが、ギリギリのラインで美しいと思えるバランスを保っているのはさすがと言いますか。後世の人々に愛されたというのもうなずけます。

私ももちろん好きです。

雅なクセ字

こちらは同じクセ字でも別格の雅さを放つ本阿弥光悦。

太字と消え入りそうな細字が空中に浮かんでいるようで、風が吹いたら優雅に揺れそうです。

画伯登場

立派な表装の真ん中で「なに見てんだよ」的な雰囲気を称えた鶏。

*伝・徳川三代将軍・家光の幼少期の作品です。

数年前の府中美術館の「春の江戸絵画まつり へそまがり日本美術 禅画からヘタウマまで」で、家光公の兎の絵が話題になってました。1度見たら忘れられないインパクトがあり、今回まさか家光公の絵が見られるとは思っていなかったので、作品の前に来た時は思わず声が出てしまいました。

一見堂々として見えますが、幼少期の家光は病弱で、紙の隅にちまっと描いたものが多いそうです。それが掛け軸で立派に仕立てられています。

*伝=多分そう、の意

なんだかニヤけちゃってて弾ける人たち

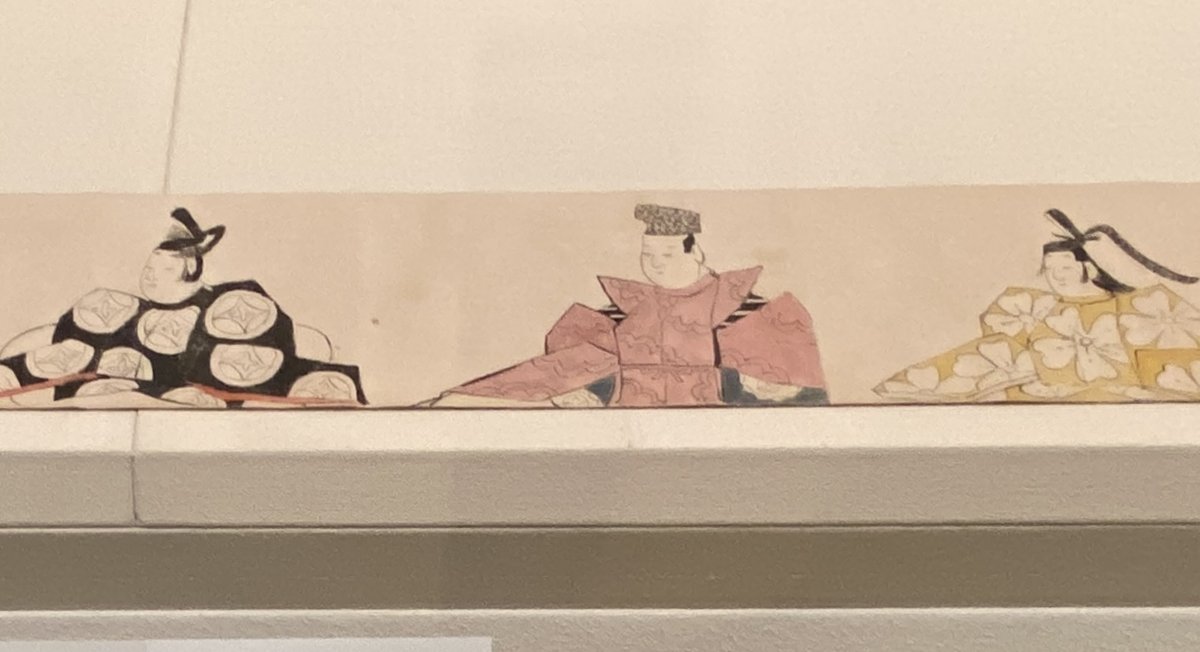

歌人と満月が照らす夜の門前の様子を描いた画巻。

キャプションに「人物の重厚な風格と月夜にあふれる詩情を書きたかったのだろうが、画 力 が 追 い つ い て い な い。」といわれています・・・

なんてコメントしたらいいのかわからない小犬たち。

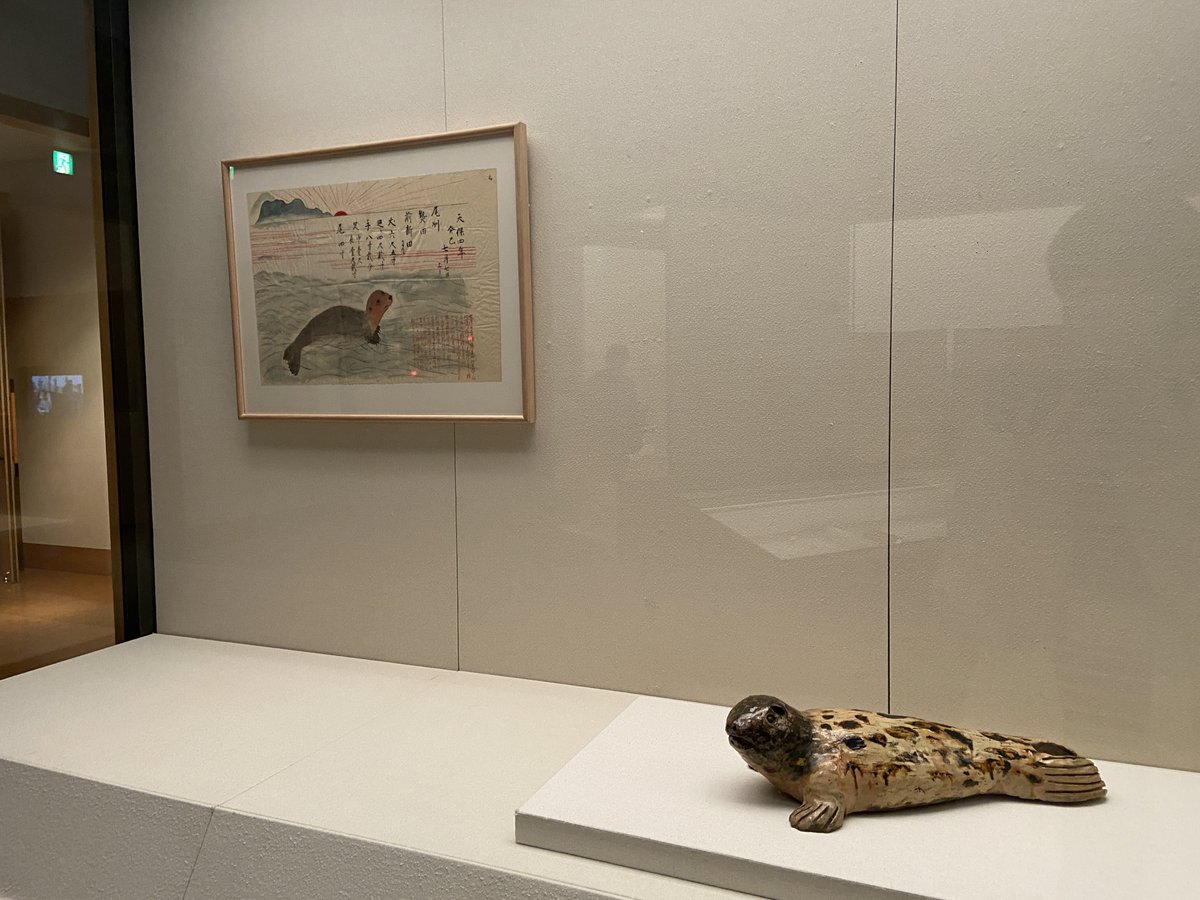

右下が膃肭臍の置物ですが、実はゴマフアザラシをモデルとしているらしいです。一昔前にも川に現れたアザラシブームがあったような。いつの時代も変わらないようで、当時も便乗グッズが売られたそう。

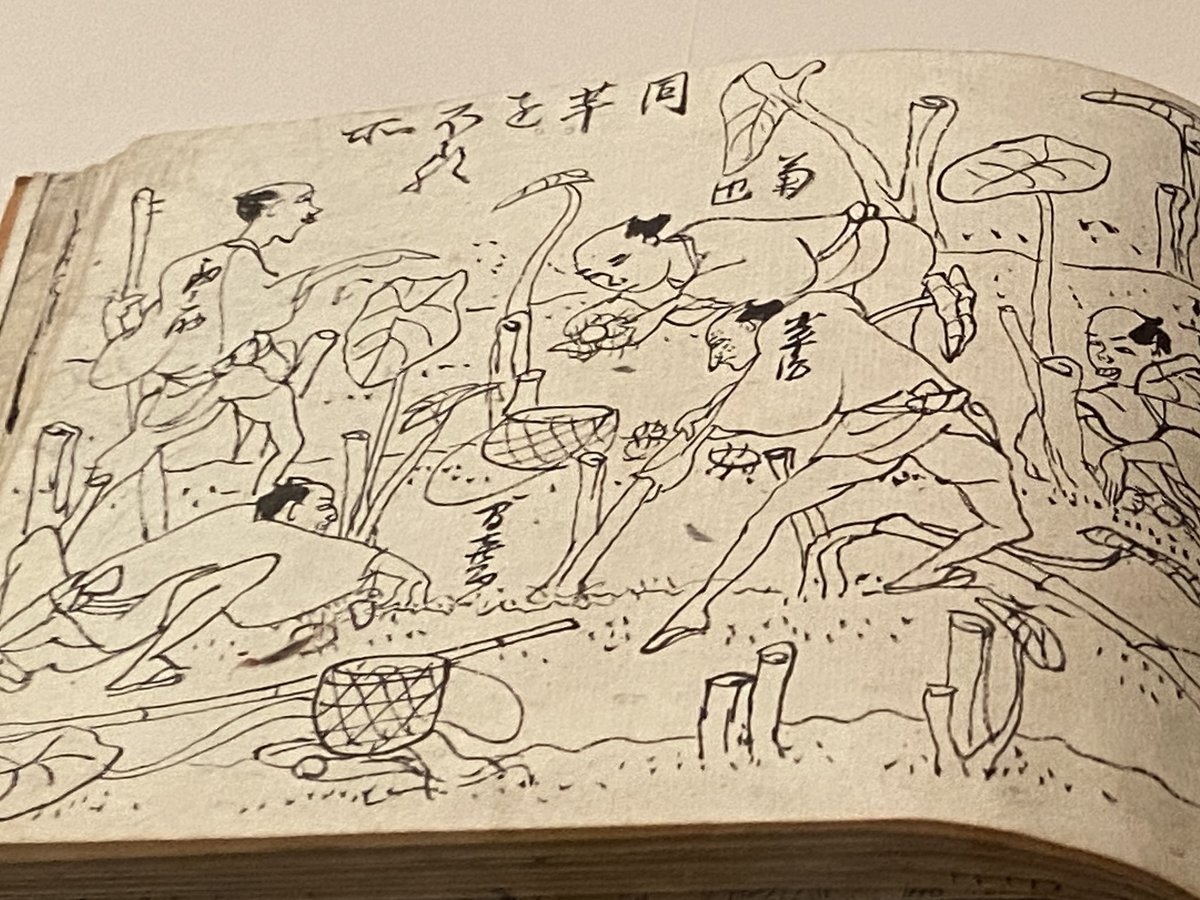

尾張徳川家の家臣一行の旅絵日記。

犬を追いかけテンションMAXの家来たち。

里芋?を採ってテンションMAXの家来たち。

行動も画風も弾けてます。

素材偏愛

▶︎#素材って愛だ #ナニこれ #素材という刺激

昔は今よりなにかを作るにしても、それに合う材料探しから始めてそこから試行錯誤して現在の理にかなった形になった、という道具が数多くあると思います。

ここではそれとは別に、「もしかしてこれも使えるかも?」みたいな感じで作られたものがありました。あえて使わなくてもよさそう(←)なのに、それが独特の美しさを生み出しているのがおもしろいですね。

化石に鳳凰

化石にあらわれた模様を鳳凰の尾羽に見立てた硯(右)。

硯というと長方形を想像しますが、石の形を活かしたものがあったりして、そういった自然への敬愛というものや、遊び心のようなものが感じられるものがあります。

それにしも鳳凰とは、想像力が斜め上です。

金と銀と真珠で表現された楽園

銀でできたブドウの透かし彫り、大量の真珠、金の鶴・尾長鳥・蜂・リスなど散りばめ楽園が表現された華やかな箱。徳川家康と、家光の娘・千代姫の所用という代物ですが、いったいなにを入れていたのでしょうか。

土を感じる花生

伝・利休作の花生。根の迫力が自然の生命を感じさせ、花を生けてなくてもサマになります。

今ではカッコいいと思えるこの歪な姿も、時代によっては不出来なものと思われていたかと思うと、モノの価値は本当に社会的背景だと感じます。

ハイセンス合口拵

合口とは鐔がない短刀のこと。イメージとしては時代劇などで胸元から出して相手をアレするアレです。

キャプションのタイトルが「ナイスガイな拵」とありました。素材に貝が使われているからですが、確かにナイス・・・な貝・・・ナイス・・ガイ・・・

日本に3点しかない激レアさん

狂言「唐人相撲」で通訳役が着用する羽織。

中国の明時代に作られ、16世紀後半〜17世紀前半にヨーロッパへの輸出されベッドカバーだったものが、日本に来て羽織になったという東西のロマン溢れる布。

同じ布地は日本に3点しかないのだとか。

ゴー⭐︎ジャス羽織

お次も羽織ですが、こちらもゴージャスな上に暖かそう。

江戸時代、日本では牧羊が定着していなかったので、この羊毛は輸入品。羊毛は暖かいし様々に活用できそうですが、日本では牛や馬ほど一般的ではないのが不思議です。

羽織とはなんの関係もありませんが、気候とは肉の問題なのでしょうか。

衝撃度No. 1

今回1番ナゾだったもの。

武士が甲冑の後ろに立てる指物といわれるものでした。一瞬かツラをうやうやしく展示しているのかと・・・

理系ですよね?

▶︎#凝り性 #超絶技巧 #技術だけが世界を変える

整然としたものは美しく、その裏には必ず理系の存在があると思っている非理系です。その論理的な美しさに憧れながらも、絶対的に理解できないという劣等感を日々感じている激烈非理系です。

というグチはさておき、超絶技巧をみていきましょう。

うつわのウチュウ・曜変天目

曜変天目。それはひとたび展覧会に出品されると話題となるうつわ。

最近ではこのうつわを、ぬいぐるみにしたグッズも展開されていました。

こちらの「曜変」は現代の「曜変」の定義とされる3つ(京都の大徳寺龍光院、大阪の藤田美術館、東京の静嘉堂文庫美術館)とは異なるものだそうですが、控えめな白い斑が清楚で清廉な雰囲気たたえていました。。

この斑紋の生成過程などはいまだによく分かっておらず、理系とはいえ計算して作れるものではなさそうです。ただ、近年そのメカニズムの新たな発見もされているようです。

やっぱりサイエンス・・・

塗って彫る技巧

日本にも漆芸がありますが、こちらは中国の漆工芸のひとつ犀皮という技法で作られています。

何層もの板を重ねて地を作り、その上に色の違う漆を交互に塗り紋様を掘り込むため、彫った側面に漆の層が見える、という技法。

ちなみに屈輪の読み方は「日本では、彫漆で表わされた渦巻きを「クリクリ」とよび、それが転じて屈輪(ぐり)とよぶようになった。」というちょっと笑えるエピソードがあるようです。

くりくり・・・

大工、それは数学

江戸時代の大工さんの部材の寸法や組む角度などの計算書。

そもそも大工は建築家とも違い、なんとなく知っているようで、あまりよくわからない職業です。

調べてみると「大工になるには資格も学歴も不要」とあったのですが、いやいやいや。それってそういうところじゃないところの才能が必要だということですよね。肩書きや履歴からはわからないものほど怖いものはありません。

『御本丸大奥御殿向萬扣帳 天保十五年申辰五月吉日』(下)

天才?奇才?

▶︎発想が斜め上 #ひねくれ #目のつけどころがとんがってるでしょ

中国最古の地誌

『山海経』は中国最古の地理書。

なのですが、神話というか想像というか妄想というか、なものも描かれていて、一度見たら忘れられないインパクトがあります。

この『山海経』の出品リストの年代が「明治35年」となっているのが気になったので少し調べてみると意外なことがわかりました。

日本で初めて『山海経』に言及した人物は地理学者の小川琢治。

おもしろい妖怪などが出てくる本かと思えば、研究にも使われる学術的にも重要なものなのでした。そしてこの小川琢治のお子さんの中に、あの湯川秀樹博士の名が・・・!!(湯川博士含む4兄弟全員学者であるという学者一家)

別の意味でも衝撃なアジア最古の妖怪の本なのでした。

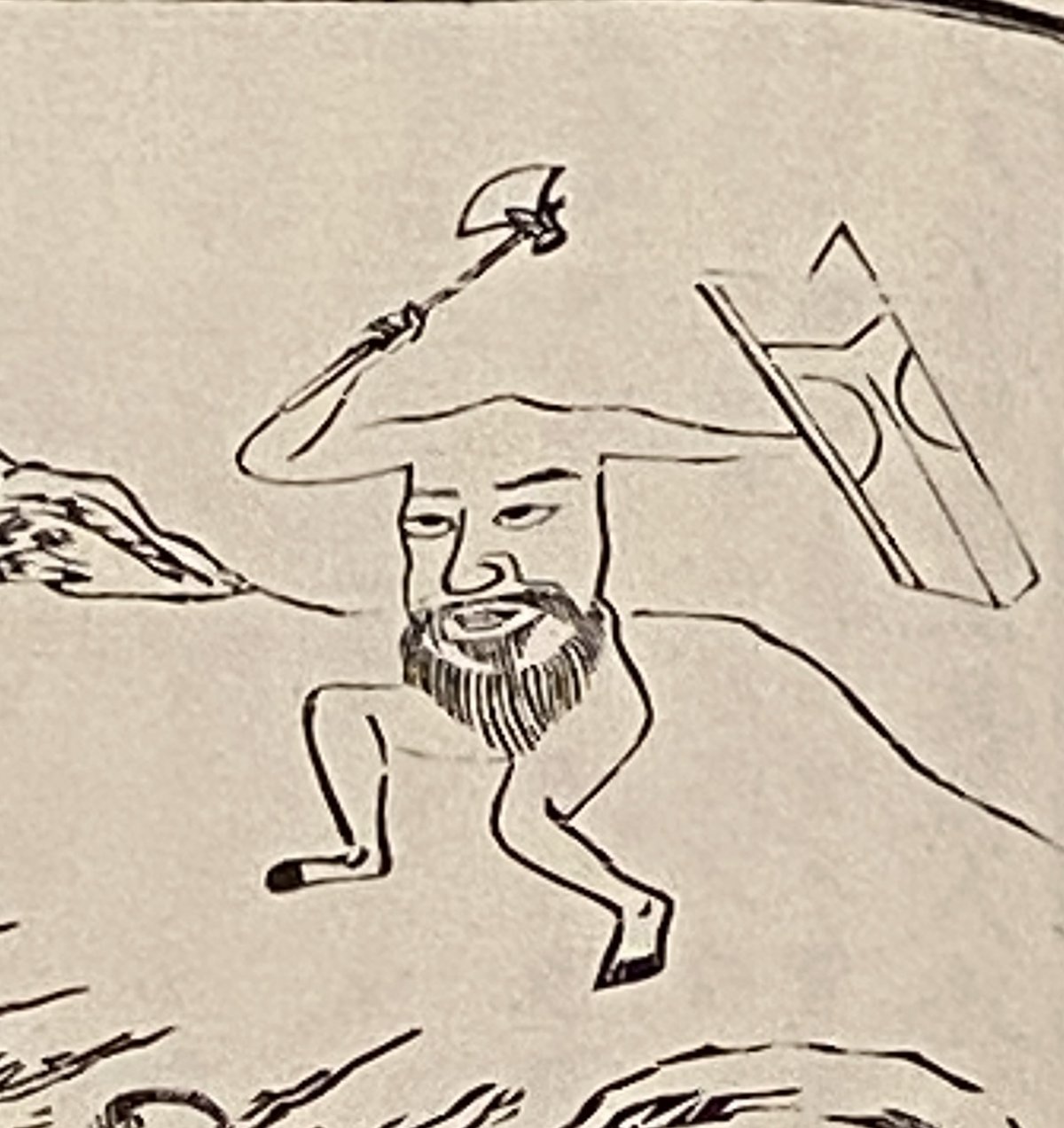

形天は帝(黄帝か)と神位を争い、帝はその首をはね、常羊の山に葬った。すると乳が目になり、へそが口になって(復活し)、盾と斧をあやつり舞った。

「画壇の家康」狩野探幽の高度なナゾ絵

様々な時代の東洋の宗教・古典文学・史実などの人物を組み合わせ書かれたユニークな図巻。

認識するには教養を必要とする登場人物、その制作目的は不明、という昔の作品あるあるです。

応挙の弟子

かの円山応挙の弟子・張月樵が描いた『不形畫藪』。

そのタイトルからも想像できるように、本を読んでいて眠くなっていく時のウトウト感と、意識が失われていく感覚を表現しています。

キャプションには「もっと評価されるべき画家」とあり、推している学芸員さんがいるのかもと想像させられます。

現在のちいかわ?

江戸時代の洒落本に描かれた、大阪の絵師・耳鳥斎のゆる〜い絵。

この作品があるフロアで、*2人組の男子たちが「ちいかわじゃね?」的なことを楽しそうに話しているのが聞こえてきて、慌てて「なんですと!?」と見たのがコチラです。ちいかわかどうかはさておき、確かにかわいいですね。

*この2人組は他でもおもしろい感想を話していてつい聞き耳を立ててしましました。展覧会では「これはこういう絵で〜」と蘊蓄話しているのをよく聴きますが、こういった自由奔放な感想はとても刺激になって大好物です。

日本人は擬人化好き?

鳥獣を擬人化したり、国を擬人化したり、細胞を擬人化したり。

なんでも擬人化するのが好きな日本ですが、こちらの擬人化はちょっと訳アリです。

遊女の絵の出版が禁じられたため、すずめを使って「これは遊女じゃありませんよ〜」な、ていで宣伝をしたもの。

左奥の3人?の真ん中にいるのが1番人気の遊女の位置だと思うのですが、その右側の人が鋭い目でこちらを見ていて意味ありげです(映画とかだとこの辺の2人が揉めるイメージ)。

大正米騒動

お米の国である日本にとって避けられないのが米問題。

つい最近も令和の〜〜なんてありましたが、歴史をみると米騒動は何回か起こっていて、大正7年(1918)に全国を巻き込んだ大規模な騒動が起こりました。

この作品は日本画家である徳川美術館の学芸員が描いたもの。画風はホンワカしていますが、当時のシビアな一面が記録されています。

おまけ 《福禄寿図》 徳川綱誠

こちら ▶︎#クセがすごい #へたうま #個性派 ですが、撮影NGなのでメモったものです。

私の絵の実力はヘタウマですらないので、これでいいのかという感じですが、まぁこんな感じ…だった……と思います。

おわりに

この展覧会の趣旨の中に「独特の雰囲気や印象を発し、他とは一線を画す、個性的な作品に出会うことがあります。それらは、観た者の記憶に強く残り、なぜ、どうしてと疑問を抱かせ続けます。」とあるのですが、本当にそのとおりで「あれは一体なんだったんだ…」とずっと印象に残りそうな展覧会でした。

ここ数年で「へたうま」というジャンルが形成されつつありますが、人がそういったものに惹かれるのは理論や技巧とは違う、プリミティブななにかを感じとっているからかも知れません。

展示作品については、キャプションでの説明でも十分なのですが、こういったレポートを書くときに更に調べていると「あれはそういう意味だったんだ!」とか「そこと繋がっているんだ!」思うことが多くあります。

Web上で信頼できる情報を調べるのは大変だと思うこともあるのですが、こういった積み重ねがやがて後々の楽しみにもなるのだろうと信じながら、これからも色々見て学んでいきたいと改めて思いました。

今回の展覧会は規模としては小さめだとは思いますが、人気展覧会になるポテンシャルが感じられる企画展でした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

☆Interesting English translation☆

さて今回の気になった英訳コーーーーーーナーーーーーでございます。

ここでは、英訳されたものを翻訳ツールで再び日本語化するとどうなるのか?など、日本語と英語の感覚の違いなどをみています。

※(G)=Google翻訳 (D)=Deep L (C)=Chat GPT

『賭弓之式』藤原定家 Records of Ceremonial Archery Competition at Court during January. By Fujiwara no Teika.

(G)1月に宮廷で行われた儀式用アーチェリー競技の記録

(D)1月に宮廷で行われたセレモニアルアーチェリー競技の記録

(C)Chat GPTにはそれを知っているか質問したところ、知っている上に例として三十三間堂の「通し矢」の説明をして、歴史的に重要な意味のある行事、とまで言ってくれました・・・・恐るべし・・・

ただ3人とも(G・D・C)「弓」を「アーチェリー」にしているのは、いやー違うんだよなーとなるやつです。(競技としてもそもそも違う)

「Fujiwara no Teika」は海外の方からしたら「の」ってなんやねん、って思うんでしょうか。日本人である自分ですら子供の時に思ってましたよ。

《竹一重切枝付花生》伝千利休 Flower Vase, bamboo.

この花生の素材となった竹はインポート品で、「熱帯の竹(バンブー)から作られた・・」と説明されていたのですが、なぜわざわざ(バンブー)と表記しているのだろうと調べてみたら、なんと、「竹」と「バンブー」は別物なのだとか。今の今まで知りませんでした。だから、この花生は日本の竹ではありえないということなんですね〜。

「竹」の英単語は「Bamboo」だと思っていたのですが、欧米には日本や中国のような竹がなく、それっぽいものはまとめて「Bamboo」なのだそうです。

京都で人気の嵯峨野竹林の小経がなぜ人気なのかと思っていたのですが、そもそも竹が珍しいということもあるのかも知れないなと思いました。

竹とバンブーの違い↓↓↓

竹:地下茎が横に広がってそこから上に稈(茎)が成長する。生息地は温帯

バンブー:地下茎はあまり発達せず根元から地上に株立ちして広がり生える。生息地は熱帯・亜熱帯

《白羊毛毛皮付き羽織》Haori Jacket,white wool.

羽織ってHaori Jacketって言うんですね。「Haori」だけではなにかわからないからでしょうか。日本語だと「カーディガンを羽織る」など動詞的な使い方もできるのでよく考えると不思議な単語です。

《銀モール筒状甲冑指物》Banner for Armor. Silver lace braids.

「指物」=「Banner」

flagでは少し意味が変わりそうな感じはわかりますが、バナー・・・

そもそも「指物」にも①武士が目印として立てるものと②家具のようなもの、と2つの意味があるそうです。これは日本語ムズいってなるやつですね。