顎関節症という歯科医療被害 3-18 画像診断について(9) 腫瘍・腫瘍類似疾患について(4)後編

(52P)

[図18]の説明文を改めて確認する。

「(前略)aは閉口位、bは開口位である。

下関節腔は単一造影である。

関節隆起(E)の骨表面に

軟組織の肥厚から突起状に造影された

軟組織の隆起が多数みられる。

また、関節円板(D)にも同様の突起がある。

下顎窩の骨表面には

軟組織の肥厚が見られる。

このように関節隆起・下顎窩の骨表面と

被覆軟組織とを別々に描出できるのは

顎関節腔二重造影CT像のみであり、

微細な関節腔内の画像診断に適している。」

まず初めに、この著者は[図18]を顎関節腔「二重造影」CT像だとして提示しておきながら説明文の中で「下関節腔は単一造影である。」などと記しており、何ともすっとぼけたことを言っている。「単一造影」とは造影CTの撮影において造影剤を1種類しか使用しない造影CT検査方法である。下関節腔も上関節腔も同時に撮影され、同じ画像の中で観察するはずだ。何か特別な事情があって単一造影CT像を得るため2度に分けて撮影していてこの著者らが上関節腔・下関節腔を別々に観察したのだとしても、[図18]に示された状況はそのいずれか1つであり、資料の状況説明として矛盾している。

それ以前にそもそも関節二重造影CTがどういうものかを考えれば「上関節腔は○○造影で、下関節腔は✕✕造影だ」というような文言は論外なのである。この著者はただ言葉足らずか日本語が不自由な頭をしていて下関節腔には空気が混じっていないから「下関節腔は単一造影である」として、上下それぞれの関節腔に使用した造影剤の陰性・陽性という2種類の性質を示したかったのだろうか。

いずれにせよ関節造影の検査方法を理解していたならば単に言葉を誤っただけでは説明がつかないほど、普通には考えられない間違え方なのである。

これまでにあった画像診断誤診の醜態からして何をやらかしていてもおかしくない心霊現象専門家達の事である。仮に、上下いずれか全く同じ関節腔に2種類の造影剤を同時に注入したとして、それを二重造影と呼べるのだろうか?ミックスジュースの様に造影剤の性質が混ざってしまっては、陰性も陽性もへったくれも無く何とも馬鹿げた造影方法だ。

続く説明では、二重造影で撮影された[図18]を見れば、さも異常な様が明瞭であるかのように著者の観察文を添えて記されている。しかし、読み手には全く分からないだろう。いや、分かるはずがない。関節の状態を把握する上で二重造影が著者の言う通り有効だとしても比較すべき元の状態が何処にも提示されていないのだから、[図18]だけを見せられても読み手には「微細な」違いなど分かるはずもないし、患者の顎関節を切り開いて観察日記の内容が正しかったのかどうかは執刀医だけしか知る事はできないのだ。

全ての構図を解説するのは無理なので

説明文中の矢印がある断面を3枚選んだ。

[図18]a、bには

「関節隆起(E)の骨表面に軟組織の肥厚から突起状に造影された軟組織の隆起が多数みられる(白矢印はその一部)。 また、関節円板(D)にも同様の突起がある(黄矢印)。」という説明文が添えられているが、

白矢印の先に示されているぼやけた像は

関節包靱帯の内面に繋がる靭帯に毛細管現象で

陽性造影剤が染み込んで映っているだけである。

黄矢印で示されている「同様の突起」とするものは

異物でも病巣でもなく円板軟骨そのものであり、

窪んだ形状の円板軟骨の縁や後方肥厚部が

膨らんで映って見えているだけである。

全ての構図を解説するのは無理なので

説明文中の矢印がある断面を3枚選んだ。

説明文には「下顎窩の骨表面には軟組織の肥厚が見られる。このように関節隆起・下顎窩の骨表面と 被覆軟組織とを別々に描出できる」とあるが、

顎関節包は側頭骨と下顎骨の関節面全周に渡って

顎関節骨格の縁に付着しているので

顎関節腔内に液体の陽性造影剤を注入すれば

毛細管現象で関節面の縁に付着する靭帯根元部分に

陽性造影剤が染み込んでいくため広範囲に

不規則でぼやけた像として映ることになる。

それは患者が滑膜性骨軟骨腫症だからではなく、

健康な状態でも同じように映し出されるはずであり

何一つ病巣が造影で描出されている訳ではない。

むしろ通常では映るはずのない靭帯組織が

ぼやけて映り込むことで骨表面の輪郭が

注入された造影剤によって不鮮明になっている。

全く何の意味もない二重造影CTである。

[図18]にある画像だけから著者の説明する「被覆軟組織」の状況を断定する事はとても無理がある。なぜならば単純CT像と比較して関節造影CTでより明確に示されるのは、注入される造影剤で押し広げられた関節腔の輪郭でしかないし、分かるのは関節面の性質ではなく物の形状だけだからである。 あくまで患者の骨格が変形していないという前提において、解剖学的形態を患者の状態と照らし合わせる事で、何らかの存在を疑うことは出来るだろう。しかし、解剖学的形態から著しく外れた輪郭が何かの物であるとしてもそれが軟組織なのか石灰化物なのか、あるいは他の何かなのか、物の性質を特定できる訳ではないはずである。関節包内面に繋がる靭帯組織に染み込んだ陽性造影剤が明るくぼやけて骨格の一部であるかのように映り込むということも十分に有り得るのだ。

[図18 a]は閉口位とあり、他の手術手技の中で関節腔に針を刺す際の彼らの習性から、閉口位は顎関節腔に造影剤を注入する時に近い顎位だと思われる。図aの中で下関節腔は周囲の骨よりも明るく高信号で示されている事から、陽性造影剤の液体を注入された状況が推察出来る。また、「下関節腔は単一造影である」というこの著者の説明文がただの言い間違いだったとして、図aが本当に二重造影で撮影したものであるならば像が真っ暗で低信号な反対の上関節腔には、陰性造影剤である気体が注入されている事になる。閉口位の図aにおいては上関節腔・下関節腔を満たすそれぞれの造影剤による信号の違いが確かに明瞭ではある。

だが、開口位である[図18 b]の画像を見ると、先ほどの閉口位では真っ白だった下関節腔の部位が、細く狭まり、薄暗く見えるだけになってしまっている。上関節腔は先ほどと同じく真っ暗ではっきりとした像であるが、これは一体どういうことなのか。

閉口状態では下関節腔に注入された陽性造影剤が

白く明るく鮮明に映っているが

開口状態では下関節腔が細く狭くなっており

像も薄まってっていることから

下関節腔に注入していた陽性造影剤が漏れ出して

関節包内で拡散したことが推察される。

超常現象専門家のような彼らが馬鹿な行いをする連中だと知れてはいたのだが、いくら何でもそんな事は無いだろうと私は顎関節症専門医が撮影した心霊写真を前に散々頭を悩ませた。とてもちぐはぐなこの状況の全貌を察した時、私は難しく真面目に考えていた自分が余りにも馬鹿らしく思えて笑いを堪えきれなくなってしまったものである。

図b では下関節腔の像が薄くなったとはいえ、無信号な箇所よりはまだ明るく高信号である。陽性造影剤を注入していない元々の状態であれば下関節腔は無信号で暗く映るはずだが、著者が下関節腔とする像は円板軟骨だとする部位よりも明るい。

もし、二重造影CTを撮影する際にa閉口位を先に撮影した後、そのまま開口位を二重造影のつもりで撮影したものだと仮定すれば、妙な矛盾が次々と紐解けていく。 先にも記したように、患者の顎関節で関節円板前方転位が生じた事によって上下関節腔は封鎖が弱まっていたと仮定して、2種類の造影剤をそれぞれ上下の顎関節腔に注入したらどうなるか。

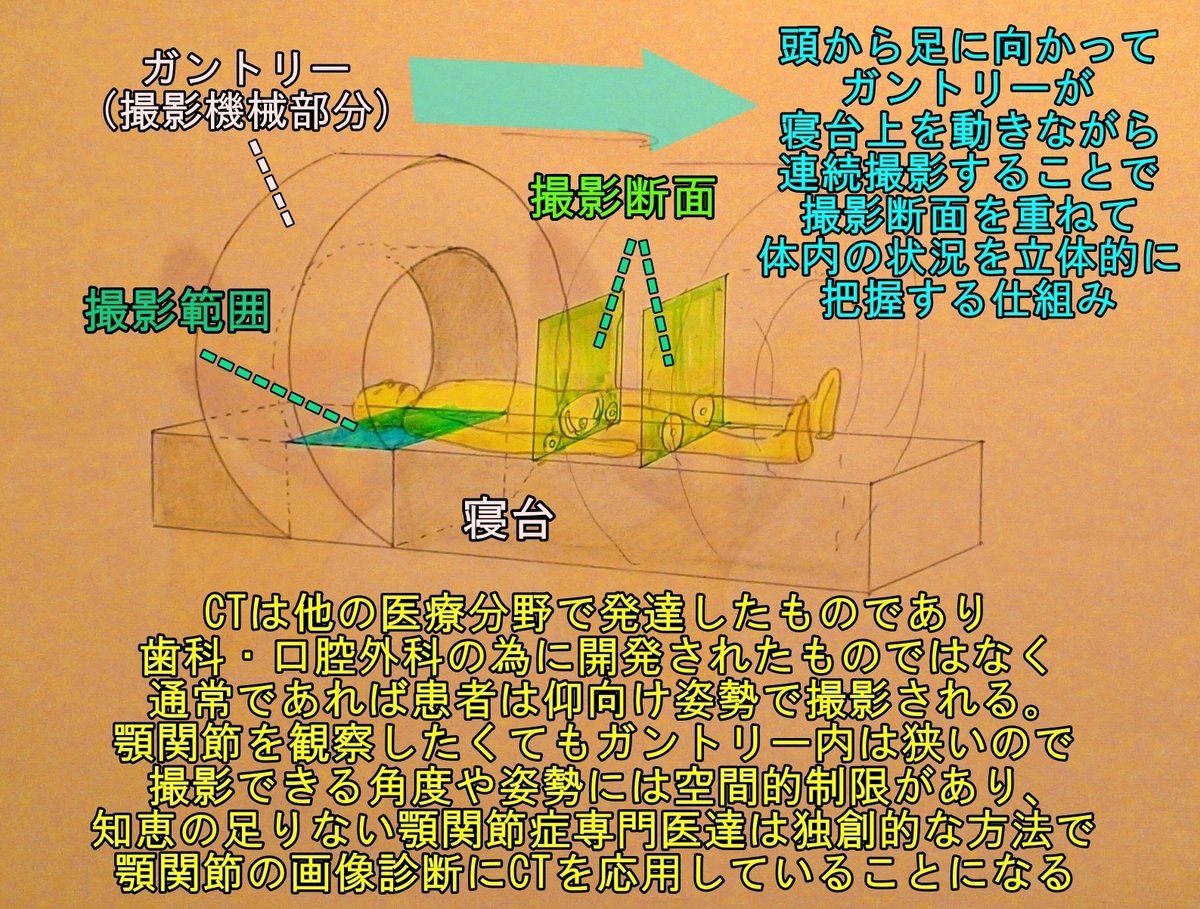

CTで撮影が可能なのは撮影機器が内蔵された

ガントリーの内側だけであり

CT装置は仰向け姿勢で撮影することが

前提として作られている。

CTは撮影方向が固定されているので顎関節に応用して二重造影CTを撮影するには必然的に患者はガントリー内の狭い空間で不自然な姿勢を取らされることになる。 CT撮影で狭いガントリー内に入る前に上体を起こした姿勢で上下の顎関節腔に造影剤が注入された直後、顎を大きく動かしていないa閉口位では造影剤が大きく漏洩することは無いかもしれない。しかし、a閉口位での撮影から続けざまに口を開けてb開口位を撮影したらどうなるだろうか。

CT装置自体の撮影方向を変えることは出来ないので

左側顎関節の矢状断CT像を撮影するには

寝台で仰向けになったまま斜めに身体を傾けて

狭いガントリー内の撮影範囲で

左に大きく首をかしげた姿勢を取る必要がある。

造影剤を注入した時の姿勢から顎関節包内では骨格の位置関係が大きく変化し、円板軟骨と付随組織の上下に生じる空間の形状も変化してしまう。開口動作に伴って広がる箇所と狭まる箇所があり、圧力の変化から上下の関節腔はお互いに逃げ場を探しているはずである。そうであれば撮影姿勢を変える際に上下の関節腔へ注入した気体・液体の造影剤が入り混じってしまうことになる。

空気や窒素ガスが利用される陰性造影剤が像に暗く反映される事は先に示した通りであるが、そこで改めて[図18 b開口位]を観察すると顎関節の外側では下関節腔の形が閉口位の図aよりも狭まっており、はっきりと白かった像もかなり薄暗く変化している。 圧力が高まると液体よりも気体の方が拡散しやすい。

開口動作によって関節包内に注入された2つの造影剤が自由に動けるようになると陰性造影剤(空気)は体内よりも体外へ膨らんで逃げやすいが、反対に下関節腔に注入されていた陰性造影剤(ヨード等の液体)は空気の圧力に負けて内側へ追いやられる。その結果として開口位の像bでは下関節腔が暗く映っているのであろう。[図18]aとbで表れた変化は私が仮定した状況と何ら矛盾するものではない。

「下関節腔は単一造影である。」と説明文にあったがこれまでの考察を踏まえ、改めて先ほどのすっとぼけた著者の説明文を考えると、どうして[図18]の像全てが二重造影CT像ではなく、下関節腔が単一造影だったとしているのか撮影背景を推察してみよう。もしや単一造影で撮影したつもりだったのは「下関節腔」ではなく、「閉口位b」の造影CT像で書き間違いだったのではないか・・・。

患者の顎を動かして撮影姿勢を閉口位から開口位へ変えれば間仕切りが動いて上下の封鎖が緩んで2つの造影剤が混じってしまう事は先に示した。内臓を診る造影CT撮影では血管に造影剤を注入する為にある程度の時間を置けば、血液が循環を繰り返す事によって先に注入した造影剤が薄まっていくので次第に造影剤が像として反映されなくなる。二重造影するのであれば、その頃合いを見計らって2種類目の造影剤を注入するのである。

しかし、内蔵ではなく関節骨格を見るための関節造影CTでは関節腔に直接造影剤を注入し、関節内の関節液に造影剤が混じる事で造影をしている。関節液は心臓のポンプで送られる血液のように絶えず循環する訳でもないし、腎臓で急速にろ過される訳でも無い。関節内に注入した造影剤が身体に吸収されて無くなるまでにはそれ相応の時間がかかるはずである。

一度のCT撮影の時間内では初めに閉口位の撮影で注入された造影剤が無効化される事は無いのだろう。開口位を撮影したくても先の撮影で注入された造影剤が顎関節腔内から綺麗さっぱり消えるはずも無く、単一造影のつもりで撮影した図bには陽性造影剤が像に残ってしまい、はからずも上下の関節腔で陰性造影剤と入り混じっているのではないか。

また、撮影時に患者の身体全体の姿勢がどうなのかこの歯学書内では示されていないが、比重の大きな液体の陽性造影剤は重力に従い撮影姿勢に応じて顎関節包内で沈むはずである。時間とともに陽性造影剤の沈殿が進むので撮影時間が長引くほど関節包内の底に溜まった陽性造影剤は不自然なほどに骨よりも白く明るく映る事だろう。

著者らはひょっとしたら、閉口位・開口位のどちらとも二重造影CT像を得たかったのかもしれない。しかし、開口位では下関節腔に注入した陽性造影剤が思うようにCT像へ反映されなかった為、「二重造影に失敗した」とは思われたくなくて、「わざと単一造影で撮影したのだ」と、エリートな己の体裁を取り繕う為にもっともらしく大嘘をついて造影撮影の失敗を誤魔化そうとしたのではあるまいか。みっともないプライドに知ったかぶりが重なってとんでもなく不可思議な様相を呈し、頭のいいふりをした馬鹿野郎が身の丈に不相応なほど大きな墓穴を掘る状況が生まれたのかも知れない。

[図18]のすっとぼけた説明文を今一度考えたならば、撮影状況の真意は「下関節腔は単一造影である。」ではなく、「b 開口位は単一造影である。」と示すところではなかったのだろうか。というのが不可思議な説明文を納得させる1つの仮説であるが、きっとこれも違うのだ。

もし仮に上記した仮説通りだったとしても

b 開口位のCT像は単一造影とは言えない。陰性造影剤だけを使用して撮影しているつもりなのに、本来では存在するはずのない陽性造影剤が写り込んでいるのだから当然である。ただ、自分達で患者の顎関節に注入した陽性造影剤が沈殿しただけなのにそれが何なのかも分からないまま像に反映されてしまい、「お化け」を信じて止まないインチキ専門家達が心霊写真の中に「腫瘤」を見つけて騒ぎ立てているという状況は間違いないだろう。きっと正解は次の仮説である。

顎関節腔の二重造影CTでは下関節腔へ陽性造影剤(ヨード水溶液等)を先に注入し、その次に上関節腔へ陰性造影剤(空気)を注入するものだと仮定する。顎を動かしてはいなくても上下の関節腔は完全に封鎖されているわけではないので、先に一杯になるまで下関節腔から注入されたヨード水溶液は少なからず上関節腔にも染み出すはずである。

すると関節包靭帯は膠原繊維の集まった紐のような組織なので、上関節腔に滲み出したヨード水溶液が上関節腔と側頭骨関節面の境界である関節包靱帯の根本部分へ毛細管現象で染み込むことになる。通常であれば靭帯組織は放射線の透過率が高いのでCTでは像として映らないはずであるが、毛細管現象で膠原線維の間に陽性造影剤が染み込んだとなれば靭帯組織もおぼろげながら薄暗い像としてCT像に映し出されるはずだ。

関節包靱帯は下顎窩も関節隆起も下顎頭も顎関節骨格の全周に渡って骨格の縁から付着している。また、陽性造影剤を注入した後で上関節腔に陰性造影剤(空気)を注入すると、上関節腔へ滲み出ていた陽性造影剤が後に注入された空気の圧力で下関節腔へ追いやられることになるが、毛細管現象で関節包靱帯に染み込んでしまった陽性造影剤はそのまま上関節腔側にも残ってしまう。その為、陽性造影剤が骨格の縁で関節包靱帯に染み込むことで顎関節骨格の輪郭は全体でぼやけてしまい、[図18]a、bのようにとても不規則な像としておぼろげに映し出されることになったのだろう。

陽性造影剤が染み込んでぼやけたこの像では

骨表面の輪郭など誰にも分かるはずがない。

顎関節にお化けを見つけるために

不要な二重造影CT画像検査を行うことで

意図的に心霊写真をつくっているのではないか、

顎関節症専門医を疑わざるを得ないのだが、

そうでなければ奴らは悪魔ではなく

本当の馬鹿である。

「(前略)骨表面に軟組織の肥厚から

突起状に造影された軟組織の隆起が

多数見られる(白矢印はその一部)。

また関節円板(D)にも

同様の突起がある(黄矢印)。

下顎窩(F)の骨表面には

軟組織の肥厚が見られる。」

上記のように[図18]の説明文として下手くそな観察日記が綴られているが、「軟組織の肥厚」も「突起状に造影された軟組織の隆起」も、骨格と関節包内面を繋ぐ靭帯組織に陽性造影剤が染み込んでCT像に映り込んだだけなのではないか。そう考えると下関節腔には陽性造影剤しか注入していないから「下関節腔は単一造影である。」というおかしな文言が加えられたのだろうと解釈すれば納得出来なくもない・・・いや、やはり納得できない。上関節腔には液体の後で空気を注入しているので二重造影のつもりなのかも知れないが、そうだとしても造影CT画像診断の常識に反したおかしな説明文であることに違いはない。説明文の終わりには次のようにある。

「(前略)このように

関節隆起・下顎窩の骨表面と

被覆軟組織とを別々に描出できるのは

顎関節腔二重造影CT像のみであり、

微細な関節腔内の画像診断に適している。」

「骨表面と被覆軟組織とを別々に描出できる」としておきながらもこの著者は2つの境界を鮮明に示すことはせず、いつもどおりテキトーに矢印を振って日本語のおかしな説明文を添えるばかりである。a閉口位で明るく映っていた下関節腔の陽性造影剤がb開口位では何処かへ消えてしまっている不可思議な現象について、読み手が納得できるような状況説明は何一つなされていない。

このような醜態を歯学書として目の前にすると、理系丸暗記計算馬鹿エリート達の説明力と見識の無さは国語力だけの問題で説明がつくものではないと分かるだろう。この著者を初めとして顎関節症専門医が所属する日本顎関節学会は紛れもなく馬鹿なヤブ医者集団なのである。