歴史ミステリー:「宝塚」は小林というおっさんが創ったというのは本当か検証してみました

今回は歴史研究家の雲です。

※表現で小林さんの語尾に「おっさん」を敬称としてつけてます。兵庫県では古来から親愛を込めて熟年男性に敬称としてつけます。

今回の記事では。親愛をこめて「おっさん」を使わせて頂きます

先日、登山師匠と山ガールMIZUHOさんと宝塚市の廃線跡をウォーキングしてました。

廃線跡を歩く途中に師匠が不意に言います。

師匠:「宝塚ってな、小林というおっさんがひと儲けしようと作った」

雲:「昔、聞いたことあります」(小林さんとう名前は知らない)

MIZUHO:「宝ジェンヌも小林というおっさんが作ったの?」

その言葉に足を止めた私は、「作った」という表現が気になりました。

(note投稿ネタの予感がします。師匠よ!何かテキトーなこと言ってください!)

師匠:「タカラジェンヌも、あのおっさんが作った。それに、この辺りは宝塚なんて名前もなかった。」

師匠:「しかも、あの松岡修造のおじいさんでもある」

雲:「苗字が違いますね」

師匠:「そら婿養子とか色々あったんだろうが、金持ちでないとあのレベルのテニスはプレイヤーにはなれん」

雲:「勉強になります!」

MIZUHO:「さすが雑学王!!」

私もMIZUHOさんも、人生の大先輩の雑学を楽しみしてます。

しかし、過去に私が師匠のお話を検証し論破して、note記事でドヤ顔してきたことがバレで怒られてます。

(六甲山が地震で倒れたとか、8円の価値の御影石を持って帰ったなど)

師匠は情報武装して、テキトーなことは言わないと思います。

決して、おだててトンデモ話をしゃべらせるつもりはありません。

noteを盛り上げるため、師匠の話のあら捜し検証をします。

まず登山師匠のお話を整理します

・小林というおっさんは、お金儲けをしようしていた

・梅田(大阪の中心)の阪急百貨店の売上拡大のため近隣に都市を作った

・田舎を開発して宝塚という地名をつけた

・宝塚から大阪中心まで鉄道を作って繋いだ

・宝塚を魅力ある街にするため、宝塚歌劇団を作った

・あの松岡修造を孫にもつ

ごついですね。

師匠の話が真実なら、小林のおっさんという人物は単なる実業家を超えた存在であり、地域と文化を同時に創造した稀有な人物と言えますね

松下幸之助、本田宗一郎に匹敵する偉業を達成したと思えます。

1.小林のおっさんの正体は実業家

小林一三(こばやし いちぞう)

・1873年1月3日 – 1957年1月25日、山梨県巨摩郡河原部村(現・山梨県韮崎市)出身。

・実業家、政治家。阪急電鉄・宝塚歌劇団・阪急百貨店・東宝をはじめとする阪急東宝グループ(現・阪急阪神東宝グループ)の創業者。

・実業界屈指の美術蒐集家、また茶人としても知られる。

小林一三とは初めて聞く名前ですが、宝塚歌劇団は誰でも知ってます

2.阪急百貨店や阪急電鉄て何?

阪急百貨店て関西では有名でゴツイでかい百貨店です。

関西にいっぱいあります

※阪急梅田ビル 1929年4月15日

※神戸支店(三宮阪急):1936年4月11日

※東京大井店(現阪急百貨店 大井食品館):1953年11月23日

存命中に作られたのはこの辺りまででしょうか

数寄屋橋阪急:1956年5月29日

千里阪急:1970年3月11日

四条河原町阪急:1976年10月15日

阪急イングス(現阪急百貨店イングス館):1982年10月8日

有楽町阪急(現阪急メンズ東京):1984年10月6日

神戸阪急:1992年10月1日

宝塚阪急:1993年4月15日

創業時の阪急電鉄の目的は、宝塚の住民を大阪(梅田)、神戸の阪急百貨店まで鉄道で繋ぐことだったのは間違いなさそうです。

2.タカラジェンヌを作ったのも小林おっさんなんか?

MIZUHOさんの純粋な質問に師匠は「そうや」と答えてます。

鉄道利用者を増やすために宝塚歌劇団を設立したことがわかりました。

音楽学校を設立し、女性だけの劇団を編成。

宝塚という場所を一躍有名にしたそうです。

師匠のこの話は、どうやら事実だったようですね。

設立当初、女性だけの劇団という斬新なアイデアに対し、多くの批判を浴びてます。

女性が舞台に立つことへの偏見や、事業の赤字リスクが課題だったようでうす。

批判されるお気持ちは私にはわかります。

男性は女性と会話するだけでも誤解されるものです。

今年、スカイダイビングやジェットフライボードをやったのですが。MIZUHOさんが着替えで席を外してた時に、たまたま他の女性客が体験の感想を教えてくてる時に戻ってきて、この数分で初対面の女性だけを選んで会話するか?と言われました。

誤解です。偶然です。私は内向的で奥手でナンパとか人生で一度もしたことありません。女性と会話するのも緊張するので苦手です。

3.宝塚を作ったのは小林というおっさんである

単なる鉄道事業者ではなく、阪急電鉄を基盤に、沿線を魅力的な居住地と娯楽地へと変貌させた男ですね。

宝塚歌劇団の創設はその象徴的なプロジェクトですね。

軽いトンデモ話の検証するつもりが、壮大な話になってきました。

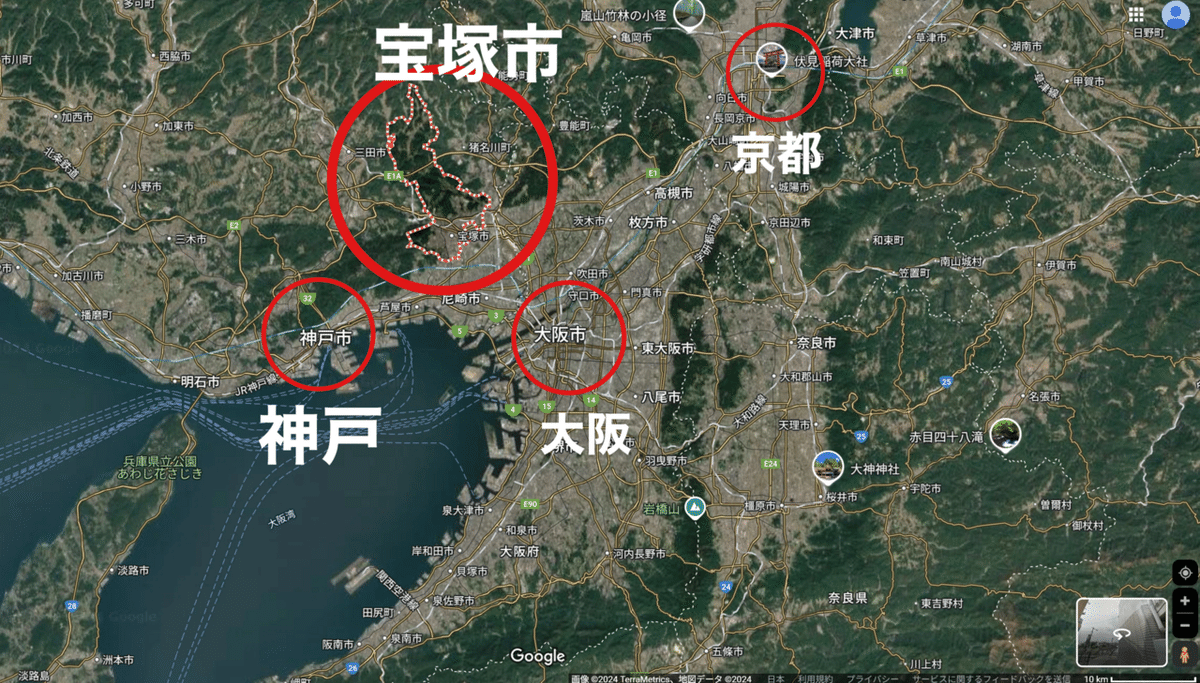

地政学的に、大阪(梅田)、神戸(三宮)、京都(下京区)の中心的な場所に位置します。

ここに住んで阪急電鉄に乗れば容易に移動できます。

通勤も考慮しても住宅地として最適です。

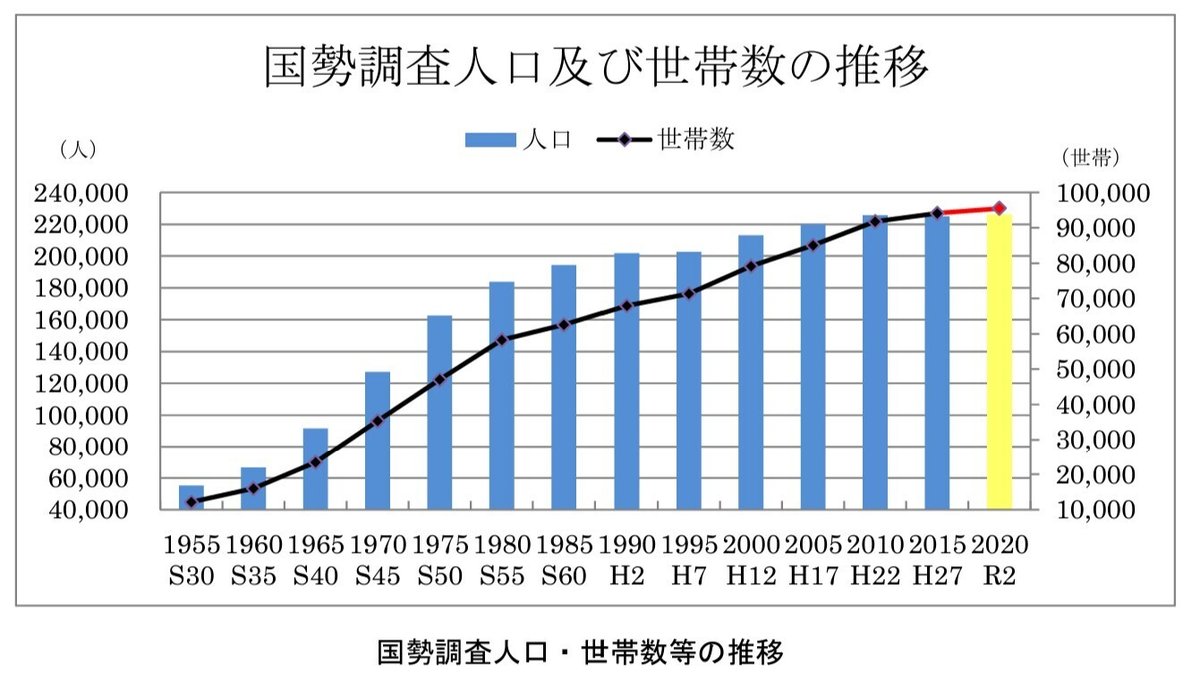

下記のグラフは参考です。見なくていいです。

要するに、小林さんが宝塚まで鉄道を作って人口がめちゃめちゃ増えました!

つまり師匠のいう宝塚を作ったおっさんというのはハッタリではありません

まさに素晴らしい場所に街を創りましたね!

4.小林のおっさんが宝塚という名前を名付けた

小林さんが「宝塚」という名前をつけたという師匠の話を検証するため、古地図や歴史資料を漁りました。

『摂陽群談』(せつようぐんだん)という、江戸時代に編纂された摂津国の地誌にありました。(宝塚市のホームページにも記載)

その結果、「宝塚」という地名は明治時代より前から存在していることが分かりました。

諸説ありますが、私的には江戸時代の「宝来塚」という古墳が元になったと思ってます。

明治は、「宝塚」はそれほど有名な場所ではなかった。

それを全国的に広めたのは、小林一三さんの手腕です。

古墳にちなんだ地名を戦略的に活用し、観光地としての「ブランド価値」を一気に高めた。

1954年には宝塚市となりました。

つまり、小林さんが宝塚を「名付けた」のではなく、「地名を再構築した」というのが真相ですね。

師匠の話は半分正解ということにしておきましょう(上から目線!)

5.あの松岡修造のは小林のおっさんの孫でありボンボンである

私は知らなったのですが、松岡修造さんがこの華麗なる一族であるのは公表されてました。

まあ、ボンボンというわりには、芸能界で忙しそうにしてますね。

師匠の話は正解ですね

ぶっちゃけ、松岡修造を孫に持つは、小林のおっさんの功績という訳ではない。

彼が芸能人としてオモロイだけである

師匠よ次回はもっとトンデモ話をしてください!

6.私の疑問「小林一三氏は功績のわりにあまり知られていないのは何故?」

調査を進める中で感じたのは、小林一三という人物が歴史上あまり語られないのは何故か。

地元兵庫県でも知名度が低いです。

実業家を並べてみます

松下 幸之助(パナソニックの創始者)

1894年11月27日 - 1989年4月27日

本田 宗一郎(本田技研の創始者)

1906年11月17日 - 1991年8月5日

小林一三(阪急グループの創始者)

1873年1月3日 – 1957年1月25日

小林さんだけが、高度成長期に前に、要するにテレビが普及する前に亡くなったので、知名度が低いのが理由と思いました。

関西を中心とした電鉄と百貨店なので日本全体には知られにくいととも思います。

知名度が低い理由は、これ以外にも、いくつかの要因が絡み合っていると考えられます。

例えば歴史の闇があって、巨大な権力者であるが故に政治的な力が働いて「小林一三」という人物が意図的に抑えられたという見方もできます。

ですが、偉人であるのは間違いないです。

結論: 師匠の話の真実と教訓

小林一三は確かに宝塚という場所を「再構築」し、その名を全国区に押し上げた。また、タカラジェンヌという文化を生み出した功績も揺るぎないです。

最後に小林のおっさんが残した素晴らしい言葉です。

①「金がないから何もできないという人間は、金があっても何もできない人間である」

②「下足番を命じられたら、日本一の下足番になってみろ。そうしたら、誰も君を下足番にしておかぬ」

③「一、二、三ではいけない。二は迷いである。自信のなさである」

④「すべて八分目、この限度を守ってさえいれば、たとえ成功しても、調子に乗り過ぎて、失敗する憂はない」

⑤「社会生活において成功するには、その道でエキスパートになる事だ。ある一つの事について、どうしてもその人でなければならないという人間になることだ」

⑥「必要な人になることが肝要で、どっちでもいいと云ふ人間になっては駄目」

私が最も好きになった言葉は④です。

今回は師匠を論破する記事にはなりませんでしたが、よい勉強になりました。

いつも限界ギリギリですが、すべて8分目を心がけたいと思います。

小林のおっさんがこの世を去って約70年、私が仲間とこの地を訪れて廃線の枕木を踏みしめ、ゴールの阪急電鉄の高架橋下でサンドウィッチをほうばるは歴史の偶然を感じます。

歴史て面白いですね

というわけで長文を最後まで読んで頂きありがとうございました。