ミシェル・フーコー入門

社会の脱構築

ミシェル・フーコーとは

哲学者・歴史家であるミシェル・フーコーは、「権力」の分析を展開しました。ほかにも主題はりますが、権力論として扱うのが初心者にはわかりやすいので、そのような紹介がされています。

権力の二項対立図式を揺さぶる

普通、権力と聞くと、王様のような強い権力者、支配者がいて、それに弱い人民が抑圧されているという一方的、非対称な関係がイメージされると思います。強者が弱者を押さえつけ、服従を強いられたりとか、逆に抵抗したりなど、そういった二項対立的構図が浮かぶはずです。

我々の多くは、被支配者の立場にあるわけでから、受け身の立場から、自分たちを支配する能動の立場を「悪者」として括り、それと闘うという明快な構図が描けますね。

著者はこのようなイメージを稚拙だとしているのですが、一般的に社会について抱かれているものだと思います。

しかし、フーコーはそのような権力の二項対立的図式を揺さぶります。

フーコーは、支配を受けている我々は、ただ受け身なのではなく、むしろ「支配されることを積極的に望んでしまう」ような構造があるということを明らかにするのです。

そんなわけがないと反論したくなりますよね。

可能であれば支配から逃れたいと殆どの方が考えていると思います。

しかし、実は意識しにくいレベルで、自分で自分のことを長いものに巻かれるように「自己従順化」するような仕組みが世の中には蔓延しているのです。

つまり、権力は上から押し付けられるだけでなく、下からそれを支える構造もあって、本当の悪玉を見つけるという発想自体が誤っているのです。

権力は上と下が絡まり合いながら複雑な循環構造として作用しており、要するに「無数の力関係」なのです。

けれども、フーコーの言うように、支配する者 / 支配される者が相互依存的に存在するとしたら、このような上下の権力構造の外に逃れることができないように思えます。

しかし、そうではありません。フーコーの思想に常にあるのは、権力構造、フーコーの言葉で言う「統治」のシステムの外で考えるという意識です。

権力構造を二項対立で捉えて、単純に上に対して抗っているだけでは、システム囚われたままで、構造から脱することはできないのです。

権力構造から逸脱するということは、一般的な見解よりも複雑で、想定しているより一段難しいことだ、というのがフーコーのメッセージなんです。

「正常」と「異常」

フーコーの「狂気の歴史」は、博士論文をベースにした、最初の重要な著作です。この著作でなされているのは、すごくラフに言うと、「正常」と「異常」の脱構築だそうです。

ある何かが「正常」で、別の何かが「異常」とされる分割線は、文脈によって変わり、それは常に造られたものです。そして、その背後には政治的背景があります。

というのは、「正常なもの」というのは基本的に多数派、マジョリティのことであって、社会で中心的な位置を占めるものです。それに対して、厄介なもの、邪魔なものが「異常」だと取りまとめられるのです。

その存在が扱いにくいと、社会的にマイナスのラベリングがされて、差別される。逆に寛大な処遇として、それを社会に包摂する場合でも、マジョリティの価値観に寄せてそうすることになります。

「狂気の歴史」のタイトルに含まれる「狂気」は、強い言葉に聞これるかもんが、昔のそれは、非常に意味が広く、多種多様な逸脱行動を含む物だったのです。何か人々がマズイと思うもの、ヤバいと思うものを括った概念です。

フーコーは、「正常」と「異常」という二つに括りが、複雑なもたれ合いをしている状態を社会の基本構図としているようです。世の中には沢山の変な人がいますが、そのような人たちを括って病院や刑務所に閉じ込めたりしないで、普通に共存している状態こそ、社会のデフォルトであると考えているのです。そして、近代以後、世の中がいかにそういう状態ではなくなっていくかを考えるのです。

著者は現代の例に発達障害をあげています。昔ならば「風変わりな子」くらいに捉えられていた人たちが、「発達障害」として捉えられるようになりました。マジョリティの社会の中でうまくサバイブできないと括られるわけです。

そうなることで、受けられるべきケアが受けられるようになったのだから、よかったのと多くの人は思ってしまいます。しかしそれは、主流派の世界の中で主流派のやり方に合わせて生きていくことが前提となっている。ここに注意をするべきだと著者は言います。

マジョリティの有する異質な人をマイナスに見る価値観が前提となっているのに、そのマジョリティに合わせるためのケアが受けられてよかったね、というのは倫理的にかなりおかしい気がします。

現に社会に規範があるのだから、適応のためのサポートは事実上必要だとは言わざるを得ないにせよ、もっと多様にバラバラに生きて構わないのであれば、今日の「発達障害」がそもそもそこまで問題視されないはずなのです。

このように、現在不利だとされるカテゴリーが不利なのは、そもそも有利なカテゴリーが前提としてあるからです。このような構造について批判する道具をフーコーは与えてくれます。

近代化と統治

フーコーの見立てによれば、17世紀中頃に監獄というシステムができて、犯罪者の隔離が始まるのですが、その時期に狂気の隔離も起こり始めたそうです。それ以前は、言うならばもっとワイルドな、ワチャワチャした世界でした。その後、監獄、あるいは監獄的な空間 −病院などの施設のこと−にノイズを集約することで、主流派世界をクリーン化していくことになった。

このようなクリーン化こそ、まさに近代化と言うべきものです。

そして近代化には、ある意味、隔離よりもより重要な側面があると言います。古い時代には隔離していた者たちを、だんだんと「治療」して社会に戻す動きが出てくるのです。

それは人に優しい世の中に変わったということではなく、フーコー的観点からすると、統治がより巧妙になったと言うべきなのです。

ただ排除しておくのであればコストを要するばかりだが、そのような人達を主流派の価値観で洗脳し、少なからず役に立つ人間に変化させることができるのであれば、統治する側からすればより都合が良いと言うわけなんです。

このようなかたちで、統治は人に優しくなっていくようで、より強まっていくのです。

権力の3つの在り方

次に、フーコーにおける権力の3つのあり方を整理します。

まず王様がいた時代、そこから近代へ、そして現代へ、という展開です。

王様の時代の権力のあり方は、例えば何か悪いことをすると広場で残酷な刑罰を与えて見世物にしたりするものでした。日本では、市中引き回しや、さらし首などです。このような見せしめによる脅しがメインで、何かやらかすとこうなっちゃうぞ、王様はすごいんだぞ、というわけです。

ただ、逆にいうとバレなければいいわけです。見つかった場合は罰せられるというだけで、見えないところに様々な逸脱の可能性が広がっていたとも言えます。

規律訓練

それに対して、17 - 18世紀を通して成立していく権力のあり方を、フーコーは「規律訓練」(ディシプリン discipline)と呼びます。より伝わりやすい日本語に変換すると「躾」です。

誰に見られていなくても自分で進んで悪いことをしないように心がける人々をつくり出すことです。

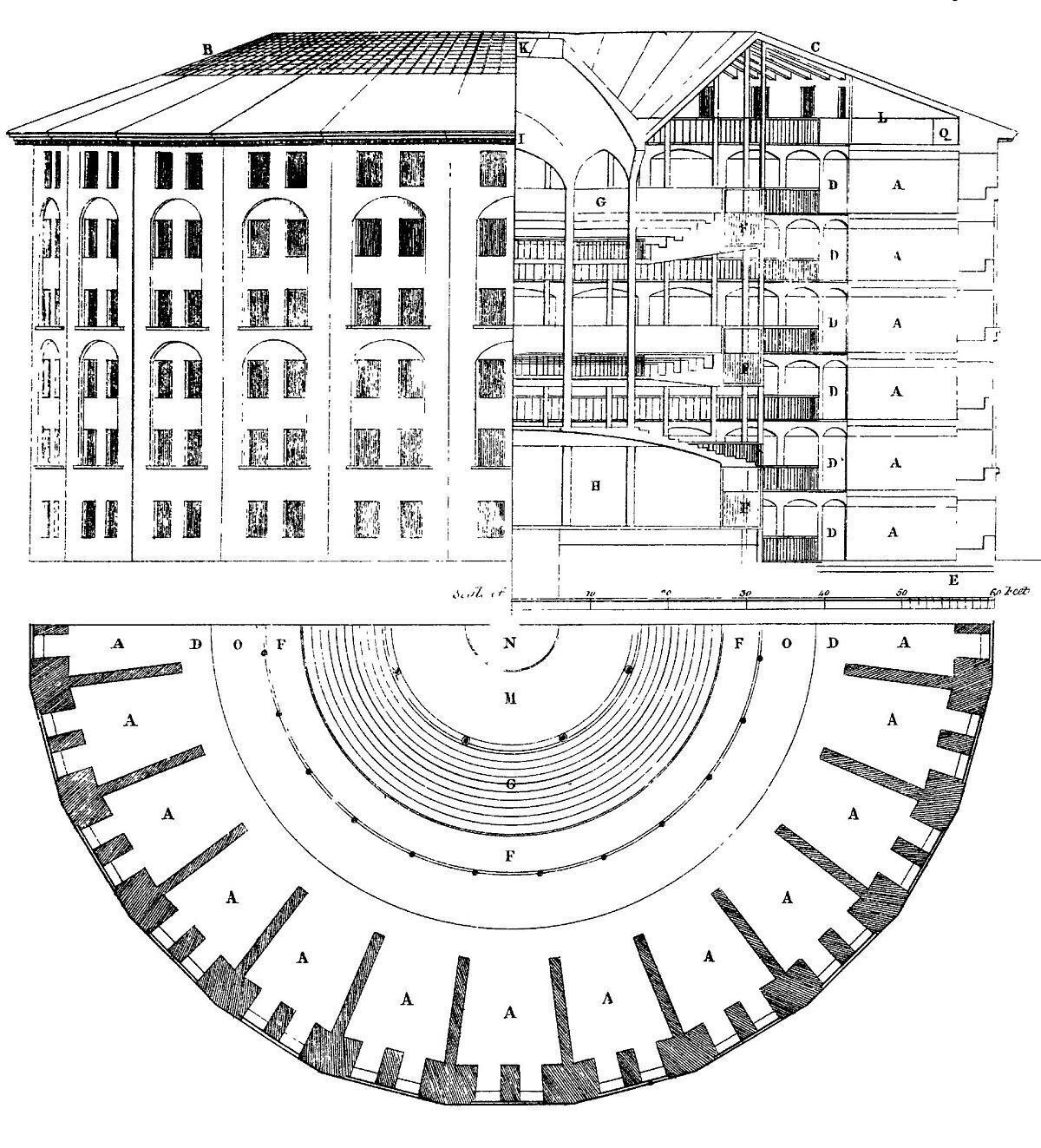

フーコーは規律訓練を、「パノプティコン」という監獄システムを例として説明しましょう。この監獄はベンサムというイギリスの哲学者が考えたものです。

囚人が入れられる独房が並んだドーナツ上の建物があって、その真ん中に塔が建っています。塔には監視室があり、そこからぐるりと見渡すように円周の全ての独房を監視できるようになっている。これがパノプティコン、一望監視できる監獄です。

一方で、独房の方からは、塔に看守がいるかは十分確認できないようにされている。(窓に鎧戸を付け、内部に仕切りを設けたりすることで)

つまり、囚人は自分が常に監視されているかどうかを確かめらません。そのためにかえって、常に監視されているという意識を植え付けられることになるのです。

このシステムがすごいとされるのは、塔には実は誰もいなくても、囚人にはそのことが分からないということです。脱獄を思いついても、看守が見ていれば処罰されることになるから行動を控えることになる。しかし、実際にはいないかもしれない。そうすると、実際は監視されていなくても、自分で自分のことを自己監視するという状態に置かれることになるわけです。

これをモデルとして、近代のさまざまな制度 −学校、軍隊、病院、家族など−における躾を一般的に捉えることができるようになります。

つまり、昔は王様の強烈な存在感が重要だったわけですが、近代社会のポイントは、支配者が不可視化されるということです。そして逆に、人々は常に監視されているかもしれないという不安を抱くことになる。今日的な言い方で言うと、人々が何に忖度しているかわからないけど忖度しているという状態だそうです。それにより天下泰平になる。これが近代です。

これらのパノプティコンを、「一般化が可能な一つの作用モデル」として捉える必要があると著者は言います。即ち、実際には閉じ込められていなくとも、ある程度それに類いする経験をすれば、こうした監視は内面化するだろう、ということです。

このように、どこかで見られているかもしれないからちゃんとしなければならないという「個人の心掛け」が成立するのです。自分が何かをするときに、自分で自分を見張る。自分は何か悪いことをするのではないかと行動を先取りして、前もって自分を抑えるようになっていくのです。

こうして、体が動くより前に踏みとどまる空間ができていく。

自発的に「大人しく」なっていくのです。

そして著者は、これが個人的な心の発生だとも言います。今日のプライバシー、個人的なものというのは、そういった自己抑制とともに成立したそうです。

実際フーコーはより以前のキリスト教的な内省や、近代における規律訓練との繋がりにまで遡った議論を展開しているそうですが、本書では殆ど触れられていません。

生政治 −即物的コントロールの強まり−

個人に働きかける権力の技術が規律訓練ですが、他方で18世紀を通じて、もっと大規模に人々を集団、人口として扱うような統治が成立していきます。

こちらの側面をフーコーは「生政治」(bio-politics) と呼びます。

生政治は内面の問題ではなく、もっと即物的なレベルで機能するものです。

例えば、病気の発生率をどう抑えるかとか、出生率をどうするかとか、人口密度を抑えて都市をどう設計するかとか、そういうレベルで人々に働きかける統治の仕方です。

例えば、「タバコは健康に悪い」といっても吸う人がいるなら、単純に吸う場所を減らしてしまえばよい、ということになります。

ホームレスが棲みつかぬように公園を閉鎖する時間を設けたり、ベンチを寝転がれないようなデザインに変更したりといった即物的なコントロールが様々な箇所でされるようになるのです。

近現代社会は、規律訓練と生政治が両輪で動いていると捉える必要があるというのが著者の主張です。

これがおおよそのフーコーの権力論の三段階だそうです。

「良かれ」と思ってやっている心がけや社会政策が、如何に主流派の価値観を護持するための「長いものに巻かれろ」になっていることに気付かされます。

人間の多様性を泳がせておく

人間は動物と異なり、過剰さを持っています。本能的な行動をはみ出した行動の柔軟性を持ちます。だからこそ逸脱が生じるのですが、それを可能な限り一定方向に整理して、行動パターンを減らすことで安心・安全な社会を実現していくというのは、人間が擬似的に動物に戻るということに他なりません。今日における社会のクリーン化は、人間の再動物化という面を持っていると著者は言います。

社会をクリーンにするというのは、人間に理性がある故の人間らしい行為だと捉えていたのですが、この考え方にはハッとさせられます。社会のクリーン化は、人間の可能性を規定してしまうという残酷な一面があることを認識させられます。

我々は二項対立で「正常」、「異常」を割り振ったり、あるいはさまざまに分類して秩序づけようとします。しかし、はっきりそれが何だか分からないような「ちょっと変わっている」とか「なんか個性的だ」というあり方を、ただそれだけで泳がせておくような倫理を著者は教えてくれます。

個人の歴史

フーコーが大胆だとされているところは、現在我々が当然のように認識している「個人」という在り方、歴史の中でつくられた結果であって、「個人が個人であるとはどういうことか」自体が歴史の中で変わってきたのだ、と考えるところです。

先ほどの話に通ずるのですが、近代以前は「異常だとされる行動」がその都度取り締まられていたのものが、現在では「異常者」というアイデンティティがつくられ、それが個人に特定されるようになりました。

だからこそ、個人が「異常者」にならないよう我が身を監視するようになります。このような流れで近代的個人は成立しているのです。

それ以前にはもっと行動的な世界で、アイデンティティの問題自体が十分に成立していなかったと考えられます。

そして、近代において初めて、良いアイデンティティと悪いアイデンティティが成立します。アイデンティティが成立するその時に、良いアイデンティティと悪いアイデンティティという二項対立も同時に成立したのです。

それ以前の人間の人生はもっとバラバラでした。事実、根本にはキリスト教的な反省性はありましたが、今回はそこには触れません。

より分かりやすい例でいうと「同性愛者」が挙げられます。

誇張して言えば、同性愛「者」はいなかったのです。そこには同性愛的行動があるだけで、それはアイデンティティではありませんでした。

そして、性の逸脱を排除していく動きの中で同性愛者というアイデンティティが成立したのだとしたら、今日のLGBTQ支持運動の複雑性を理解できるはずです。排除によって成立しているアイデンティティを擁護するという行為にすら違和感を感じざるを得ません。むしろそれ以前の、良いアイデンティティも悪いアイデンティティも成立していなかった時代の、多様な行動の肯定からやり直す必要があるのです。

つまり、「常に反省し続けなければならない主体」よりも前の段階に戻るべきなのです。

勿論、古代人だって反省はします。

しかしそれは、何か無限に続く罪のようなものではなく、その都度注意するものだったのです。古代の世界はもっと有限的でした。自己との終わり無き闘いをするのではなく、その都度注意し、適宜自分の人生をコントロールするのです。このことを古代では「自己への配慮」と呼んでいました。

重要なのは、「やってはいけないこと」という大きな括りがあるのではなく、ケースバイケースだったということです。

そして、著者はこのようなフーコーの思想を我流に読解すると、内面にあまりこだわりすぎず自分自身に対してマテリアルに関わりながら、しかしそれを大規模な生政治への抵抗としてそうする、というやり方がありうると言います。

自身の内面や、他者からの規定に囚われないで、反省すべき行為は反省するが、その都度区切りを付け、楽しむところはとことん楽しむことが大事ってことですね。

このようにフーコーの思想は、社会の構造を紐解くことで、社会そのものからの束縛を緩めるような、楽観的で解放的な一面があるように思えます。

日常の具体性の中に落とし込み、生活してみるだけでも、今までとは違った見方ができるのではないでしょうか。