大きな問題の背景には、小さないくつかの背景があると思っている。言い出しっぺについては諸説あるようだが、一応著名な設計家ミース・ファンデルローエの”神は細部に宿る”と言ったというが、少し原意を拡張し、細部の背景の集合が大きな問題の背景を作り出しているととらえ、その細部の一部を考えてみた。(微細な部分なんだけれど)

木造住宅から建築の流れは、他の無機物素材に少しづつ変わっていった。家の内装でも、無機物にかわっており、壁式工法でも、構造が木造と言っても海外の木材(外材)が主流。

木造住宅から建築の流れは、他の無機物素材に少しづつ変わっていった。家の内装でも、無機物にかわっており、壁式工法でも、構造が木造と言っても海外の木材(外材)が主流。

在来工法で、昔はここの看板擦りの看板のように、国産材は断面形状・色彩・節の在り方・節の多少で材料の呼び方が変わっていた。ことほど左様に国産材に対する美意識が製材屋には必要だったし持っていた。今はそれほど必要とされないのは寂しい 丸太の質を見ながら、材木を使用条件によって切り分ける。目の肥えた職工が最適な箇所を見て角材・板に丸太をおとす。かなりの年季が必要だった。今は、そういう技術は特殊な部分となっている。

丸太の質を見ながら、材木を使用条件によって切り分ける。目の肥えた職工が最適な箇所を見て角材・板に丸太をおとす。かなりの年季が必要だった。今は、そういう技術は特殊な部分となっている。 2020年は41.8%と結果はなっていた。外材・国産材含め、需要が落ち込んで、特に外材の需要が対前年比で10%近くも落ちてたわけなので、対照的に国産材の比率が伸びた・・・ということ。思うほど、伸びていないというべきか?

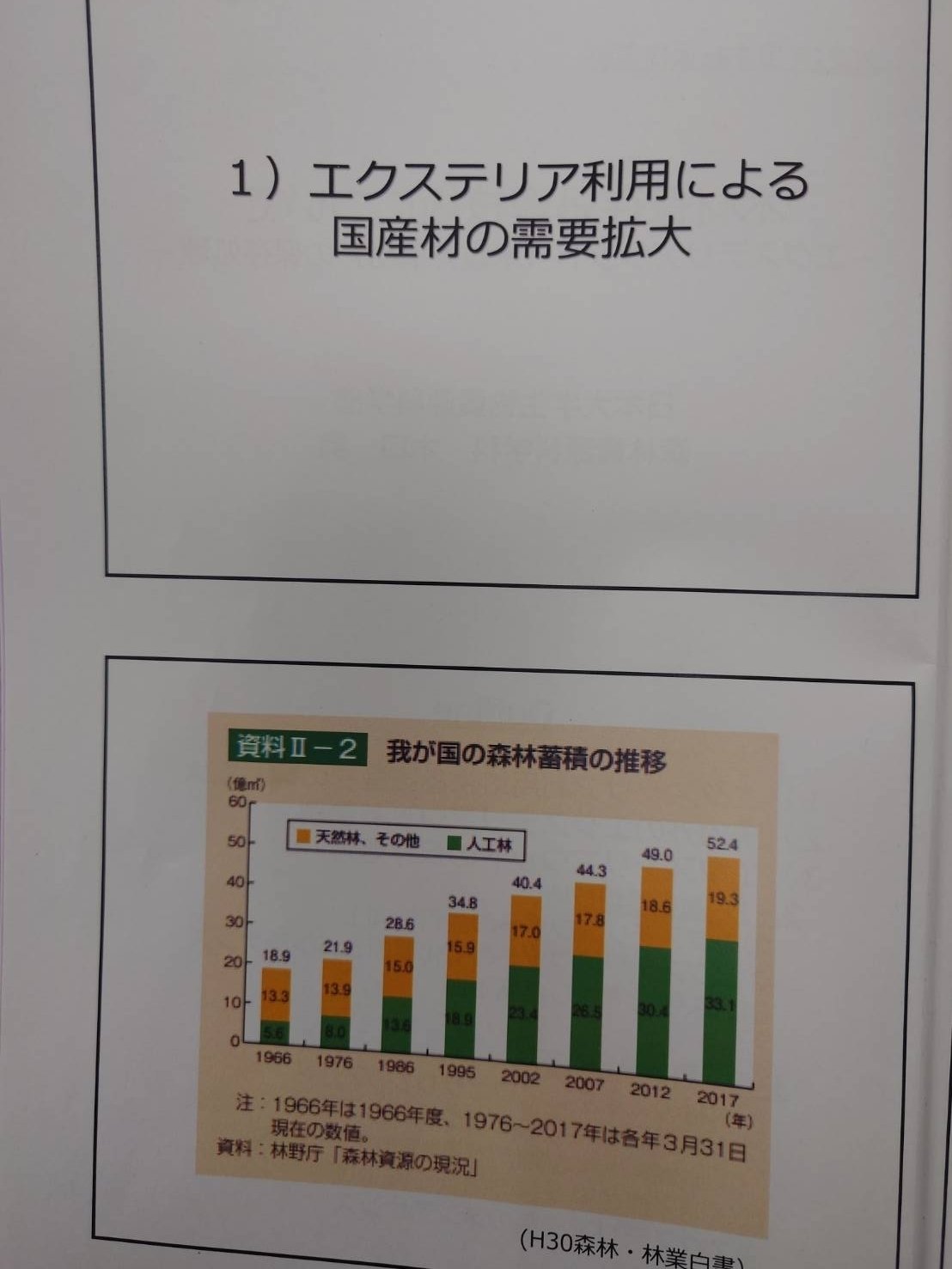

2020年は41.8%と結果はなっていた。外材・国産材含め、需要が落ち込んで、特に外材の需要が対前年比で10%近くも落ちてたわけなので、対照的に国産材の比率が伸びた・・・ということ。思うほど、伸びていないというべきか? 森林蓄積が、伸びてきた!と手放しでは喜べない。人工林の蓄積量は伸びているが、あまり伐採されずに蓄積量が増えてきたと考えたい。国産材を使うのは、自給率が高まれば、為替やら輸送コストも低くおさえられるし環境問題のある部分は多少でも貢献できるだろう。

森林蓄積が、伸びてきた!と手放しでは喜べない。人工林の蓄積量は伸びているが、あまり伐採されずに蓄積量が増えてきたと考えたい。国産材を使うのは、自給率が高まれば、為替やら輸送コストも低くおさえられるし環境問題のある部分は多少でも貢献できるだろう。

一方、ある時期、伐採は自然破壊だという主張が燎原の火のように流行ったことがある。欧米では人の手を加えて、自然を保つという思考だとか?日本の考えは、そのまま置いておくというのが自然だという思考だというが。その概念から変えることになるのが森林経営となるのだろう。

国産材のエクステリア利用は、保存処理にフィットすると断言できる。

過去の、自社の施工例をフィルドワークしたところ、外材の保存処理と比べて、かなりの耐久年数を持っていた。保存剤の加圧処理で深部にはいるからだ。しかも、バラエティにとむ木目文様も節も面白い造形だ。こうしたデザインの面白さも魅力だから、単に国産材を使いましょう、というある種プロパガンダが過度には必要とは思わない。

エクステリアで外部使いで質の良い材を使えるから、使うということになるわけだが。こうした材質の種々の研究は、もともと林業試験所(現森林総研)に様々な論文としての蓄積がある。こういった優位性はなぜ言われないのだろうと思う。