木質構造部材と表記されているが、外部で露出する木構造にも適用できる。

この腐朽事例を挙げられて、どう腐朽(生物劣化)の判断を下すのか?という考え方を、構造のご専門のまだ若き、加藤先生に教えて頂いた。私が、パワーポイントをデジカメで撮って、整理してることを知っておられたのか?講義に先生のお考えを書いて下さった。

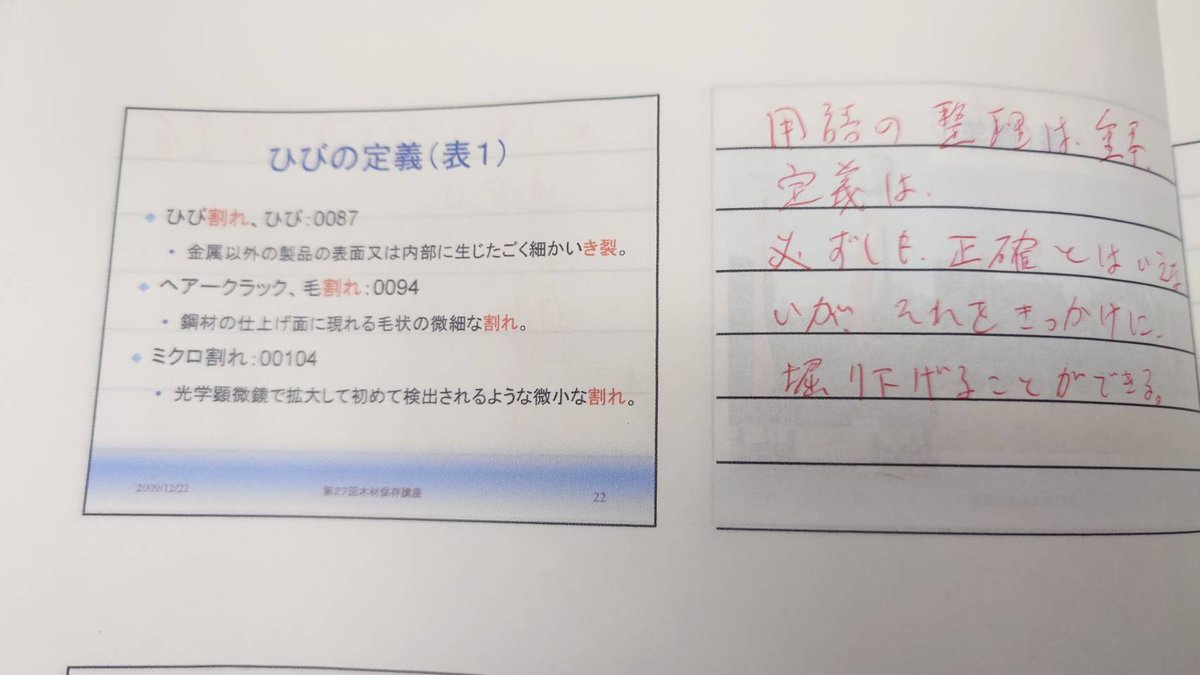

この赤字メモは、実は研究者の思考の本音なので、とても共感する部分があったし、研究に対する真摯な姿勢を強く感じた。

それまでは、台湾ヒノキについて全く知識がなかったが、昔の寺社・仏閣に天然物のものが使われていたようだ。

よく、外部使用木材の構築物・ウッドデッキ・ウッドフェンス・小屋などのメンテの仕方を、ネットで見かけるが、劣化診断も、さらに劣化の防御や耐久性の付与については、”弱い”と思っていた。

何らかの、科学的根拠なくして、制作物の耐久性は担保できないと私は思います。

www.lb-system.com