隈研吾の建築の骨(作品のモチベーション)を知りたくて東京駅に行った事がある。

建築の構成要素の素材について、実に深いところまで、考えておられる。

建築史をたどりながら、素材の特性を見据え、「故きを温ねて新しきを知る」のみならず、古今東西の建築文化まで見据えているのに、最近驚いている。

あるインタビューで、隈研吾氏は”コンクリートの上に薄い石を貼っている偽物は、貧しさの象徴”と言いきっていたのが印象的

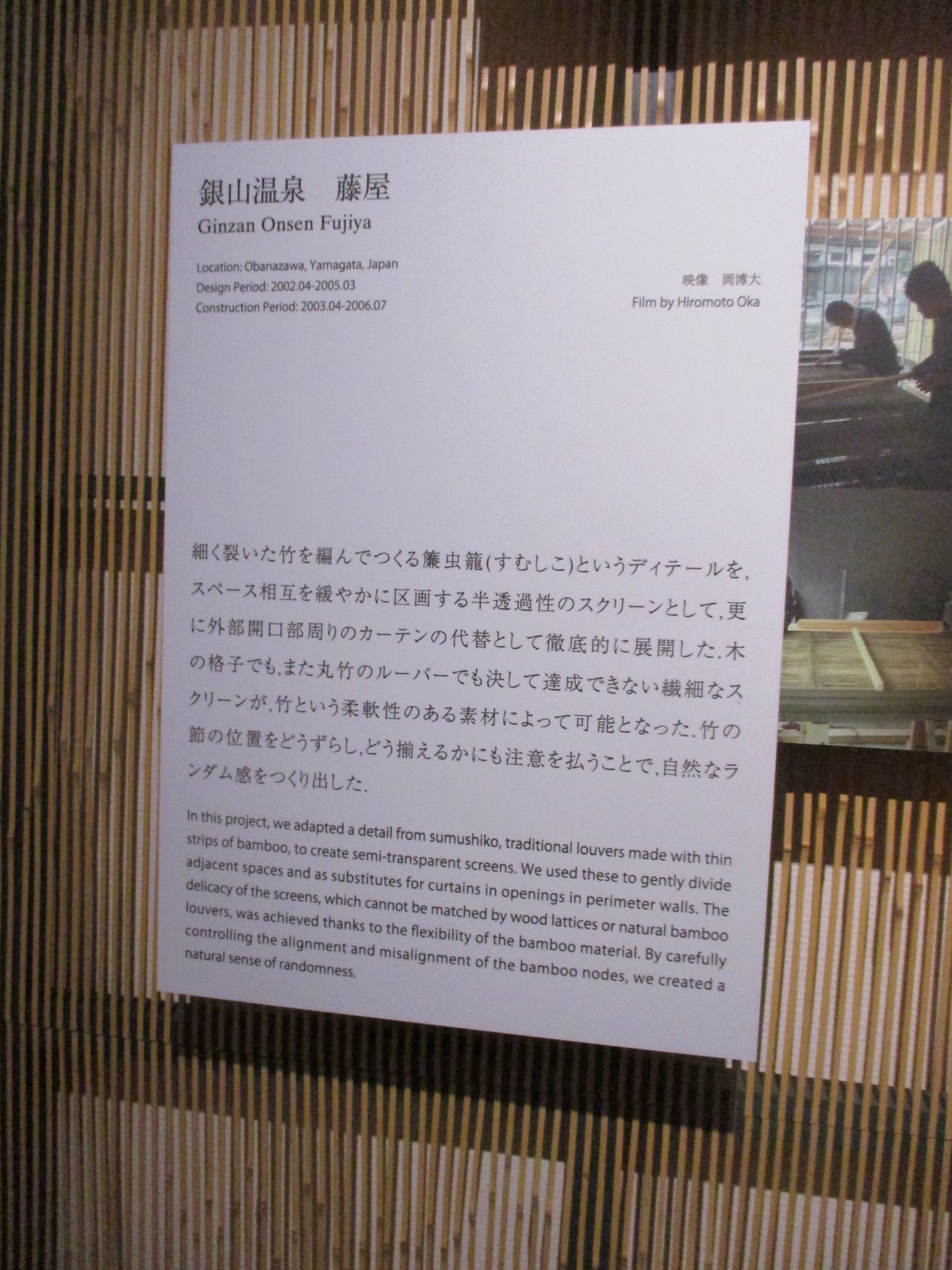

竹という柔軟な素材、これは科学の進歩が生み出した、素材でも出来ると思うのだが、無機の冷たさを排除して、有機体でもある人間にスーッと同化しやすい自然物を選定したのだろうか?

上のインタビューの信念にも近いのではないだろうか?

単に、子供時代のノスタルジアの発現ではないところに、普遍性を追求している気がする

猿橋の構造について、以前動画を見たことがあった。こんな構造でもつのか?というが、実際にもっていたわけだが。