【となりにミュージアム】薫る小びんに吸い寄せられる〜!な話

【となりにミュージアム】とは?

たくさんお金をかけなくても、美しいものや、面白い知識に触れられる場所がすぐそばにある! 交通費を入れても千円程度で触れられる美術、文学、博物館を紹介していく。

「思う通りにいかないものだな……」

転職先は決まったものの、希望には届かなかったその夜、薄暗い気持ちでスマホを眺めていた。

すると、鮮やかな写真が目に飛び込んできた。

「香水びんのコレクション?」と思いきや、

“嗅ぎたばこ入れ”

という、あまりなじみのない説明が添えてある。

なにコレ?! 知りたいっ!!

落ち込んでいても何も起こらない。だったら動く! と、次の日さっそくたばこと塩の博物館へ出かけた。

2024年12月22日まで

今回は、常設展《たばこの歴史と文化》と

合わせて紹介する。

入場料: 大人100円、小中高生・65歳以上50円

最寄駅: 都営浅草線「本所吾妻橋」、東京メトロ他「押上(スカイツリー前)」

※この特別展は撮影可。

展示テーマの嗅ぎたばことは、粉末状の葉を鼻から直接吸い込み、たばこを嗜む方法。少量とはいえ、鼻に粉ってしんどくないか? クシャミしちゃいそうだが、フレーバーが持続する点、ニコチンの吸収スピードなどが紙巻きたばこより速い点ですぐれているのだそう。

たばこの葉の原産地、アメリカ大陸先住民の風習がヨーロッパに伝わり、アジア各国にも広がったという。

とくに、フランスの王侯貴族や中国の宮廷で流行した。嗅ぎたばこを入れる小びん(スナッフボトル)が繊細かつ豪華なつくりなのは、上流階級の間で人気だったからだろう。小びんだけでなく、スナッフボックスという小箱タイプもある。

ことだが、ドイツのデザインが好きだった。

この小箱がいちばんと思ってしまう

庶民気質。

一方、中国の嗅ぎたばこ入れは鼻煙壺(びえんこ)と呼ばれる。清朝時代には陶磁器・ガラス器の宮廷工房が設けられ、皇帝が納得する作品作りに尽力していた。そのため、これらを素材にした鼻煙壺も目覚ましい発展をとげる。

白磁の洗練された美しさ、多彩な色ガラスの輝きも素敵なのだが、インパクトなら黄色ガラスがダントツ!

インペリアルイエローと呼ばれる、まさに皇帝を意味する威厳にあふれるカラーなのだが……どうにも……庶民は……おさる(霊獣)とか、とくに……どうしてもフエキくんを思い出してしまう(同じくらいキュートだけどね)。

ガラスの鼻煙壺には“内画鼻煙壺”と呼ばれるものもある。こんなに小さな瓶の内側に、先が曲がった絵筆で細密な逆絵(さかえ)を描くのだそう。

透明感がたまらない。

びんの蓋は瑪瑙や翡翠? 豪華!

ここまで、かなりたくさん写真を紹介してきたが、銀細工や、びんそのものが瑪瑙や翡翠から作られているものも含めまだまだたくさんあった。2階の1部屋にぎゅぎゅっと濃密に展示されているので、ぜひ、お気に入りの1びんを探してみてほしい。

さて、様々な嗅ぎたばこ入れを見てきたが、日本のものはというと……嗅ぎたばこは流行らなかったそうで、ほとんど展示されていなかった。

では、日本ではどんなたばこ文化が花開いていたかというと……

“煙管(きせる)”である。

煙管は欧米のパイプに比べると火皿が小さく全体に華奢だ。なぜこの形になったかというと、日本はたばこの葉を刻む技術がすぐれていたからだ。髪の毛のように細くきざむことができたため、火皿も葉に合わせて小さくなり、手軽に小粋にたばこが楽しめたのだ。

オシャレをする。シブくてかっこいい

葉を刻む技術、江戸っ子の気質(せっかちさ)も多少なり影響して、日本のたばこ文化が煙管のようなライトな方向に発展したのとは別に、それぞれの地域ごとに、その地域に根差した喫煙具が生まれている。暑く乾燥したアラブ諸国なら水で冷やされマイルドに楽しめる水たばこ。ヨーロッパであれば、メアシャム(海泡石)やブライアー(つつじ科の灌木)を使った、がっしりとしたパイプ。

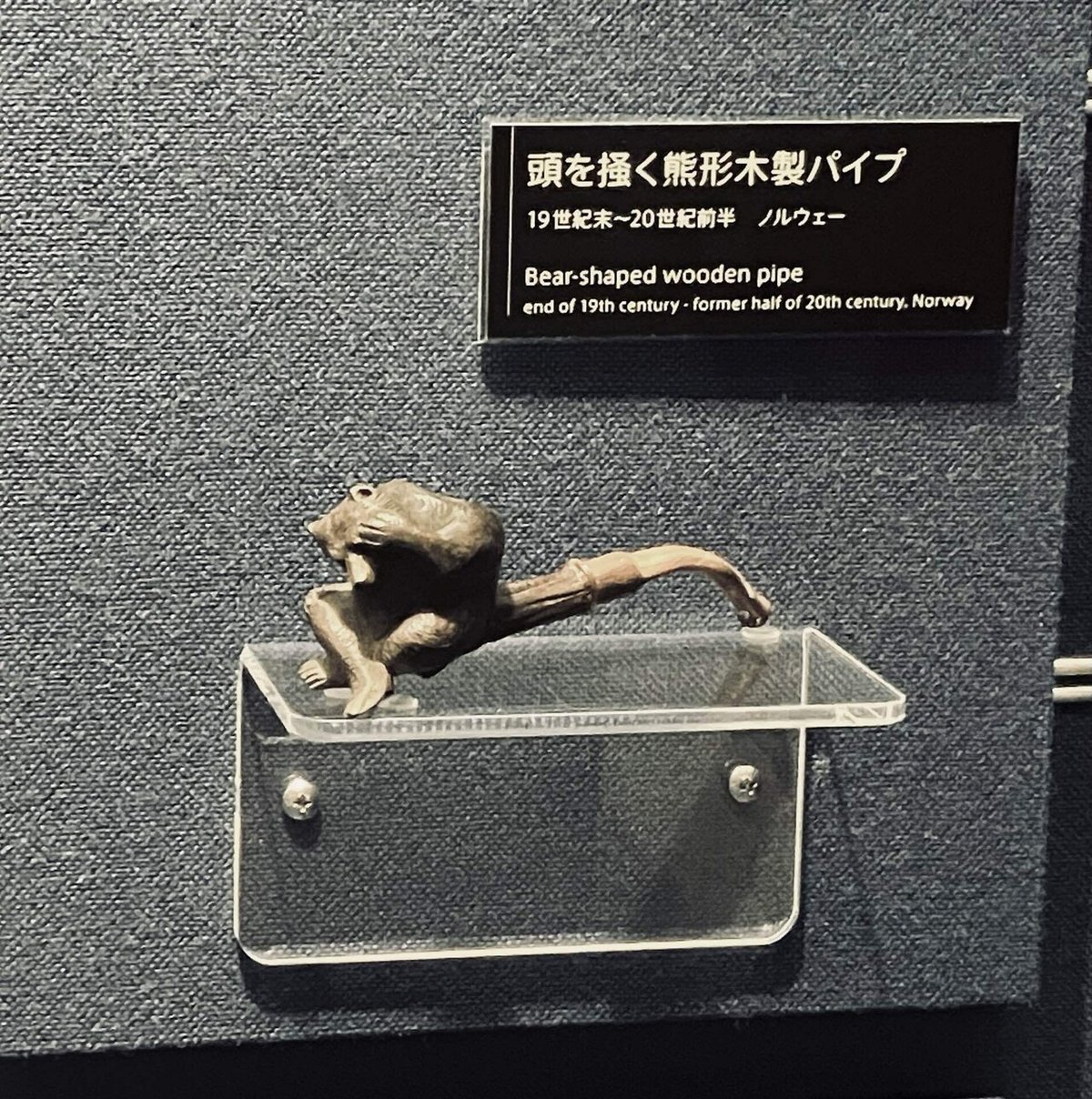

熊の飾り。この写真だけでも2匹いる。

ヨーロッパの人々にとって森が身近な場所だから

そこに住む熊も頻繁にモチーフにしたのでは

ないか?とのこと。

ではないメアシャム製品を撮ってしまった。

熊に脱線させられたが、それぞれの地域で特徴あるたばこ文化が見られて興味深かった。

3階の常設展《たばこの歴史と文化》では、紙巻きたばこのパッケージ、江戸〜令和までの日本のたばこの変遷なども学べる。

長くなるから触れないが、ペーパーアイテム大好き。

『あばばばば』作中に出てくる“三笠”や“朝日”

も展示されていた。2023年に芥川にちなんだ

特別展も開催している。

綺麗な小びんに吸い寄せられて訪問したたばこと塩の博物館だったが、目にもうれしかったし、学びもたくさんあった。かなりしっかりした展示資料冊子をもらえたのもよかった! 100円の入場料をはるかに超える充実ぶりだ。これで、塩の展示スペースまで見れていたらっ!!(時間の関係で塩は見られなかった)。まぁ、見学の余地を残したってことで、また別の機会に楽しみはとっておきたいと思う。