新譜レビュー:John Leventhal 『Rumble Strip』

今回は、1月末に発表されたジョン・リヴェンサールのデビューアルバムを取り上げたい。「デビューアルバム」と言っても、彼はぽっと出の新人などではない。それどころか、プロデューサーとして19回もグラミー賞にノミネートされ、そのうち1998年にはプロデューサー&コンポーザーとして「ソング・オブ・ザ・イヤー」と「レコード・オブ・ザ・イヤー」も受賞している。90年代以降、「アメリカーナ」と言われる分野の一翼を担ってきたベテランミュージシャン。その彼が、71歳にして初めて発表した自身のアルバムだ。

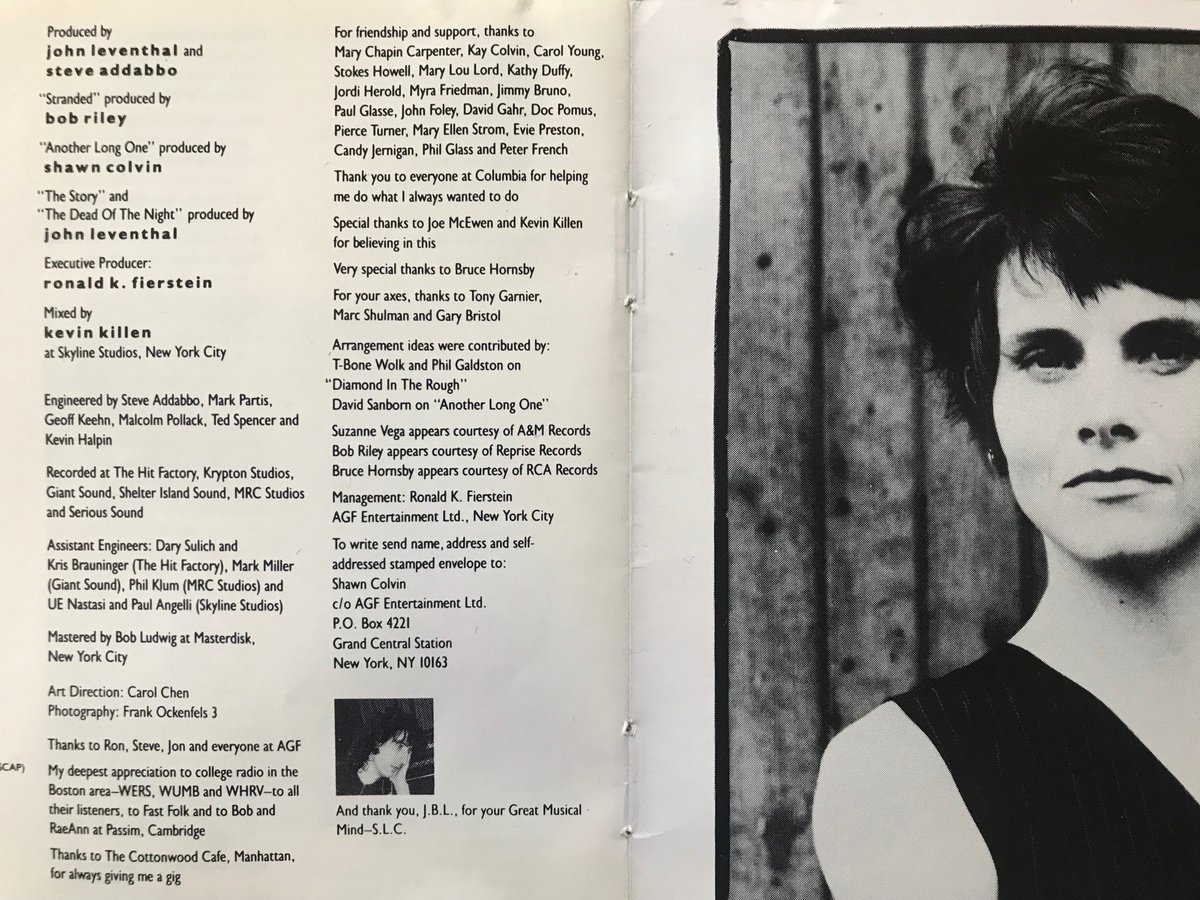

私がジョン・リヴェンサールの名前を最初に意識したのは、90年代初め。新しい感覚のアコースティック・シンガーソングライターとして当時注目していたショーン・コルヴィンのファーストアルバム『Steady On』(1989年)のプロデューサーとしてだ。ニューヨークの雰囲気をまとったこのアルバムでは、半分以上の曲をリヴェンサールがコルヴィンと共作している。二人はアルバムの制作に至るまで恋仲だったという。

それまでほぼ無名の存在だったリヴェンサール。しかし、彼の名は、同じ頃デビューした、アーシーなサウンドが魅力の男性シンガーソングライター、マーク・コーンのアルバムにもクレジットされていた。コーンのデビューヒット「Walking in Memphis」を含むセルフタイトルのファーストアルバム(1991年)では、ギターからオルガン、ベース、ブズーキ、ドラムプログラミングまでをこなすマルチプレーヤーとして、セカンドアルバム『The Rainy Season』(1993年)では、演奏だけでなく共同プロデューサーとしてもクレジットされていた。『The Rainy Season』は、90年代に出たアルバムのトップ5に入れたいくらいの好盤だ。

同じ93年、リヴェンサールはロザンヌ・キャッシュのアルバム『The Wheel』もプロデュース。95年にはそのロザンヌと結婚するが、彼の名前がより広く知られるようになったのは98年。再びプロデュースを任されたショーン・コルヴィンの4作目『A Few Small Repairs』(1996年)から二人の共作曲「Sunny Came Home」が、グラミー賞の「ソング・オブ・ザ・イヤー」と「レコード・オブ・ザ・イヤー」をダブル受賞したことによってだった。

コルヴィンとリヴェンサールのコラボレーションは、2001年の『Whole New You』、2006年の『These Four Walls』と、その後も続く。これらの作品で聞かれるユニークなコンテンポラリー・アコースティック・ミュージックの世界観は、コルヴィン自身のシンガー・ソングライターとしての資質ゆえではある。しかし同時に、ギターから、マンドリン、ドブロ、バンジョー、ブズーキといったアコースティック楽器の繊細な音を生かしながらも、どこか陰りのある都会的な響きを醸し出すリヴェンサールの手腕によるところも大きかった。アコースティック楽器をフィーチャーしているとは言え、それは、同時代に脚光を浴びていたオルタナ・カントリーなどとは一線を画すものだった。

プロデューサーとしてのリヴェンサールは、曲作りも含め、アーティストと一緒になって作品を作り上げていくコラボレーター的なアプローチをすることが多い。アメリカン・ルーツ・ミュージックを大切にする同世代のプロデューサーと比べても、彼の手法は独特だ。ネイキッドな音でアーティスト本来の個性を最大限引き出そうとするドン・ウォズ的な手法とも、アーティストを別の世界に連れて行く感のあるダニエル・ラノワの手法とも異なる。大学教授的な風貌から一見冷静そうに見えるが、実は、プロデュースしているアーティストの音楽に自らも入り込んでしまうタイプなのではないだろうか。

コルヴィンやコーンのほかにも、妻となったロザンヌ・キャッシュ、ロザンヌの前夫・ロドニー・クロウェル、ミッシェル・ブランチ、ジョーン・オズボーン、サラ・ジャローズといった白人シンガーソングライターたち、そしてブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマやウィリアム・ベルといった黒人サザン・ゴスペル/ソウルのレジェンドたちをプロデュースするなど、アメリカ音楽の根っこにある部分を現代の感覚に合うものにして提示するようなアーティストたちの影の功労者と言ってもよい。前述以外のアーティストたちにも、ミュージシャンやソングライターとして幅広く貢献している。彼の音楽への取り組みは、雰囲気だけが先行しがちな「アメリカーナ」という言葉で単純にくくるのがはばかられるくらい、真摯かつ深淵なものに映る。

そんなリヴェンサールが71歳にして初めてソロアルバムを出すとあってリリース前からかなり期待していたのだが、初めて全編を聴いた時は、正直、若干拍子抜け感があった。と言うのも、全16曲のうち、13曲もがインストゥルメンタルだったからだ。アルバムは、不協和音が不穏な雰囲気を醸し出す「Floyd Cramer’s Dream」で静かに幕を開ける。わずか1分12秒の小品──何とも意味深なオープニングだ。続く「JL’s Hymn No. 2」はアルバム発表に先駆けてPVが公開されていた曲だが、こちらは古き良きアメリカの郷愁に満ちた曲調になっている。このインストゥルメンタルを目を閉じて聞くと、私にはあるイメージが浮かんでくる。19世紀から20世紀初頭にかけてのアメリカ南東部の農民たちの、自然への感謝や祈りの情景だ。

3曲目のアルバムタイトル曲「Rumble Strip」では、リヴェンサールのアコースティックスライドが隙間のある音空間に響く。彼が影響を受けたというライ・クーダーに通じるものもあるが、ライの音よりもどこか都会的だ。「ランブル・ストリップ」というのは、自動車のスピード超過を防止するために道路に設けられた一定間隔の溝のことだが、これはリヴェンサールとロザンヌ・キャッシュ夫妻が立ち上げた自分たちの自主レーベルの名前でもある。

3曲しかないヴォーカル曲のうち2曲が、そのロザンヌ・キャッシュとのデュエット。そして、そのうちの1曲「That's All I Know About Arkansas」は、このアルバムのベストトラックと言ってもいいだろう。タイトル通り深南部をテーマにした内容で、抽象的な表現ながらも、南北戦争に敗れた貧しい南部の農民たちの悲しみと怒りを歌っているように聞こえる。南部アーカンソー州はリヴォン・ヘルムの出身地だが、ロビー・ロバートソンがリヴォンの父親の話にインスパイアされて書いたというザ・バンドの「The Night They Drove Old Dixie Down」を彷彿させる歌詞だ。(リヴェンサールは、70年代末頃にリヴォン・ヘルムのバックでギターを弾いていた経験もあるという。当時のリヴォンのアルバムにはクレジットされていないので、ステージでバックを務めていたのものと思われる)

リヴェンサールが唯一ソロヴォーカルを聞かせる「The Only Ghost」はマーク・コーンとの共作。作風・ヴォーカルともコーンを彷彿させる。リヴェンサールとコーンは、近年、ウィリアム・ベルやブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマのアルバムのために何曲が共作しているが、その流れの中で作った曲だったのではないだろうか。

大半を占めるインストゥルメンタル曲は、基本的にアコースティックギターの響きを大切にしたものになっている。ライ・クーダーを彷彿させるテックスメックスR&Bとでも言うような曲(「Soul Op」)、ハワイアンスラックキー風の曲(「Three Code Monte」)、深南部的なスワンピーな雰囲気の曲(「Meteor」)、タイトル通りバプテスト・ヒム(讃美歌)調のもの(「JL's Hymn, No.2」および「No.3」)など、どれも遠い昔のルーラルアメリカの香りがする。しかし、そのどれもが、ブルースやヒルビリー、ゴスペルのスタイルを単純に再現したようなものではなく、独創的、かつどれもが映画音楽的だ。PVなどの映像がなくても、19世紀から20世紀初頭にかけてのアメリカのどこかの土地の風景がそれぞれに目に浮かぶ──そんな音だ。

そして、興味深いのが、アルバムのところどころに挟み込まれている不協和音を伴う小品群。それらの曲には、正直、最初は戸惑いを覚えたのだが、そこにある種の共通項を見つけたことで俄然興味深いものに思えてきた。不協和音を伴う3曲のうち、2曲は他人の曲、それもクラシック音楽にカテゴライズして良いような古い作品だ。ひとつはアーロン・コープランドの1940年代末の作品「クラリネット協奏曲」、もうひとつは映画音楽作家バーナード・ハーマンの「Marion and Sam」で、タイトルから分かるようにヒッチコックの映画『サイコ』(1960年)の挿入曲だ。二人とも私の知らない人たちだったが、面白いのは、二人ともロシア系ユダヤ移民の子としてニューヨークで生まれ育った作曲家であること。そして、ジョン・リヴェンサールもまたニューヨークで生まれ育ったユダヤ系だ。(「リヴェンサール」という姓は、東欧もしくはロシアからのユダヤ系移民に多い)

残る1曲の不協和音曲は、アルバム冒頭の「Floyd Cramer’s Dream」。これはリヴェンサールのオリジナルだが、曲のタイトルになっているフロイド・クレーマーとは、アーカンソーで育ち、50〜60年代にナッシュビルで活躍したセッションピアニストのこと(エルヴィスの「ハートブレイク・ホテル」のピアノも彼によるもの)。クレーマーはユダヤ系ではなさそうだが、この曲や、さらにもう1曲のオリジナル「Who's Afraid of Samuel Barber」も含め、1930〜50年代に活躍したピアニストや作曲家をテーマにした曲が多いのが面白い。(サミュエル・バーバーも、1930〜50年代を中心に活躍したクラシック作曲家兼ピアニスト)

こうやって見てみると、このアルバムは何らかのトータルコンセプトに基づいて作られたようにも思える。しかし、アルバム発表のタイミングに合わせてAP通信のサイトに掲載されたインタビュー記事(2024年1月26日付)を見ても、リヴェンサールはそのようなことは語っていない。そして、「ソロアルバムを作るのに、何で今までかかったんですか?」という記者の問いに、「強いて言えば、コロナ禍だったってとこかな」と答えている。以前からある程度温めていながらアウトプットする場所がなかったようなアイデアを、パンデミックを機に一気にカタチにしたと言うのだ。

そういう意味では、ポール・マッカトニーがコロナ禍に『McCartney III』(2020年)を制作した動機にも通じるし、インスト曲が多い多重録音で趣味的志向の強いアルバムという点においては、ポールの最初のソロ作『McCartney』(1970年)や『McCartney II』(1980年)にも通じる。同じインタビューでの記者の質問「インストゥルメンタルのレコードがあまり出回っていない中で、どういう人たちに聞いてほしいと思っているんですか?」に対して、リヴェンサールは次のように答えている。

さあ、わからないな。自分のために作ったからね。面白いもので、他の人のためにプロデュースするときは、色々考えるんだけど。誰が聞くのか、誰に向けてアピールすべきか、自分たちが何をしようとしているのか、自分たちはどういう感情を伝えようとしているか、そんなことをね。それに束縛されたり、左右されたりすることはないけれど、方程式の一部のようなものなんだ。でも、自分の作品の場合、そんなこと考えもしなかったよ。誰が聞くかなんて、本当にわからないんだ。

Translation by Lonesome Cowboy

彼のこの発言を聞く限り、「満を持して」発表したアルバムと言うよりは、たまたま時間が出来たから作ってみたアルバムという方が正解だろう。実際、完成度の高い作品とは言えないかもしれない。「売れる」ことを狙うのなら、ヴォーカル中心のアルバムにすべきところだ。しかし、このスタイルがリヴェンサールのありのままの姿なのだろう。彼はシンガーソングライターというより、やはり根っからのミュージシャンなのだ。そして、そんな彼が紡ぎ出す音像からは、総天然色ではなく、モノトーンの情景が浮かんでくる。アメリカ南部を中心に育まれた民俗音楽を大切にしながらも、決してそこにどっぷり浸かってしまわない、あるいは、心底入り込めないある種の引け目を感じているような、そんなやや引いた目線を感じる。それは、東欧系ユダヤ人移民の子としてニューヨークで生まれたジョージ・ガーシュインや、スイスから移ってきて「アメリカ人」たちを撮ったユダヤ系写真家ロバート・フランクの眼差しにも通じるように思えるし、ネイティブアメリカンの血を引くカナダ人としてアメリカ南部産の音楽に憧れ続けてきたロビー・ロバートソンにも通じる気がする。

かつてロビー・ロバートソンは、ザ・バンドの名盤『The Band』(通称「ブラウンアルバム』)について、「作ってるうちに、このアルバムは『America』と呼んでも良かったんじゃないかと思った」という主旨の発言をしていた。決してコンセプトアルバムを作ろうと思ったわけではなかったが、結果的に、開拓時代のアメリカ深部の情景を語るような曲でまとまっていったと言うのだ。ジョン・リヴェンサールの『Rumble Strip』もそんなアルバムだと思う。一般受けするアルバムではないだろうが、聞いていくほどに深みを感じる作品だ。