背中の風の通り道を意識する【秋の養生】|裏の畑Body work部

月に一度のシュタイナーの絵の教室「裏の畑」。わたしは後半のBody workを担当しています。前半の美術部の様子はこちら↓

10月10日。

時折、ものすごく暖かい日もあるけれど、吹いてくる風はやっぱり秋から冬に向かっているなあと感じられるようになってきた頃。

そんなこの日のテーマは「風邪」。

風邪っていうと、現代では何かウィルスとか菌が入ってきて体の中で悪さをするという西洋医学的なイメージが先行しがちですが、東洋医学的には風の〝邪〟と捉えます。

湿邪

熱邪

燥邪

寒邪

火邪

そして、

風邪

東洋医学では、外から入ってきて人間の体に悪さをするもの(邪)があると考え、ここでいる風邪は(ふうじゃ)と読みます。

風邪(ふうじゃ)はコロコロとすばしっこく動き回るという特性があります。

なので、風邪って処置をしよう、つかもうと思うとスルッと逃げてしまって気がついたら治ってしまうということも多い。

また、他の邪を引っ張り込んで体の中を駆け回って悪さをするので、季節季節によって風邪の引き方が違うのです。

秋は燥邪の季節。

乾燥した空気によって、肌粘膜がダメージを受けやすくそこから風邪がはじまるという特徴があります。なので、空気が乾燥してきたなぁと思ったら、しっかりと保湿をして、肌や粘膜を労わってあげることが秋の風邪予防のミソです。

最後に、背中の「風の通り道」を感じながら呼吸のワークを行いました。

東洋医学では風邪の通り道があると考えられています。

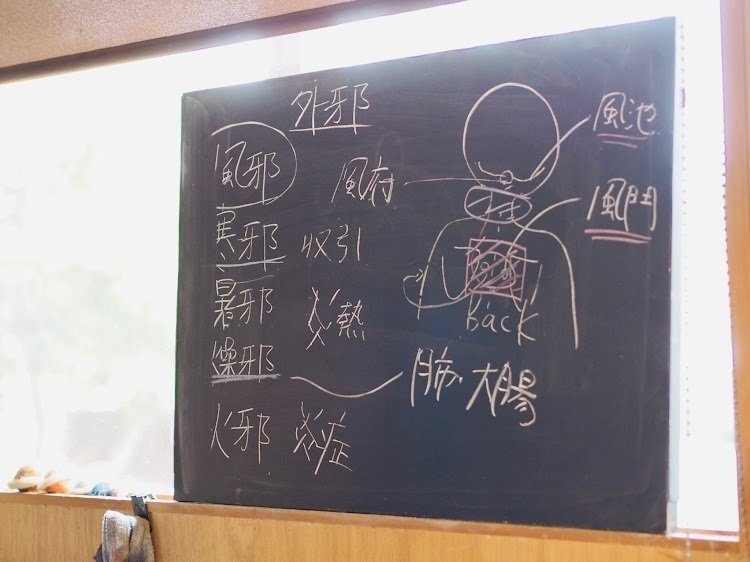

風邪は、風門という経絡から入ってきて、頭にある風池という経絡に溜まり、溢れたものが風府という経絡から侵入していくと頭が痛くなってくるのです。

いずれの経絡も、体の背面にあります。

これから寒くなって年末が近づいて気忙しくなると、ついつい前のめりになっていきますが、背中の風の通り道を意識して少しだけスッと背筋を伸ばして冬に向かいたいものです。

写真提供:寺子屋てらこのゆかりさん。

ゆかりさん、いつもありがとうございます^^

いいなと思ったら応援しよう!